txt:安藤幸央 構成:編集部

ゲーム開発者が集うカンファレンス

CEDECは、CESA(社団法人コンピュータエンターテインメント協会)が主催する、国内最大のゲーム開発者向けカンファレンス。8月26日から28日の3日間、横浜みなとみらいのパシフィコ横浜にて開催された。年々規模が大きくなるCEDECは、基調講演、海外ゲストの召還はもちろんのこと、複数トラックのセッション、ワークショップ、ペラコンと呼ばれる1ページの企画書コンテスト、各種展示等、会場いっぱいに催しが展開し、参加者同士の交流も盛んに行われていた。

一昔前であれば、ゲーム開発に携わる各社のノウハウは門外不出で、技術情報がなかなか外に出てこなかったが、海外のゲーム開発者カンファレンスの影響などもあり、日本でも一部のノウハウを公開することで適切な助言やフィードバックを得たり、業界全体で切磋琢磨したり、ゲーム業界全体のクオリティを高めようという機運が強い。最近ではCG映像づくりにリアルタイムで描画可能なゲームエンジンをドラマなどの制作期間が短い映像制作に活用したり、逆に、昔からあるレンズ表現や映像制作のテクニックがゲーム制作に活用されたりと、様々なノウハウが行き来している。それではCEDEC 2015から、PRONEWS読者向けの話題をピックアップして紹介しよう。

Data Art and Entertainment / 真鍋大度(株式会社ライゾマティクス)

データアートとエンターテインメントについて講演を行うライゾマティクスの真鍋大度氏

2日目の朝一番の基調講演は、メディアアートの分野と、それらの表現を活かした数々の商業展開で活躍されているライゾマティクスの真鍋大度氏。パシフィコの大ホールが、ほぼ満席に近い会場での講演であった。

講演内容は、データを可視化することで、その表現をエンターテイメントで活かした事例を中心に、真鍋氏が今までに手がけた様々なメディアアート作品、CM作品、Perfumeのライブ演出手法(演出そのものは演出家、振付師のMIKIKO氏)などを時間いっぱい紹介した。

メディアアートの世界は映像を加工するだけの時代から、映像や表現を相手にインタラクションできるようになり、そこからさらにデータを可視化してアートの形に変えるという見慣れた表現から、これから一歩先に進んだ表現方法を作り出すためには、データを活用した表現は不可欠であるという観点から事例が紹介された。

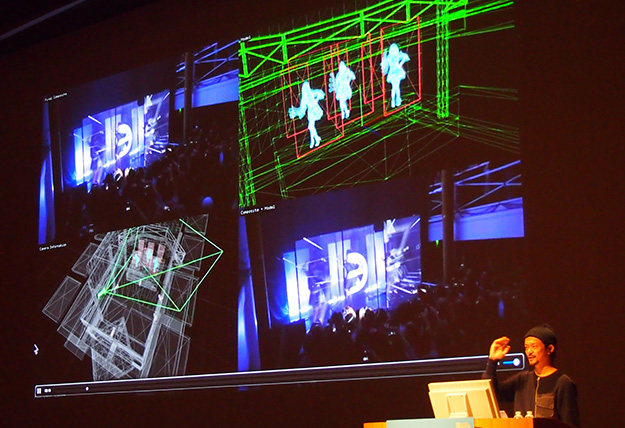

実写映像と3D映像の切り替え確認用の画面

SXSWという米国テキサス州オースティンで開催される音楽を中心としたフェスティバルで行われたPerfumeのライブでは、会場が狭く、観客が100人ほどしか入ることができなかっため、最初から中継を中心に映像作りを考えていた。しかし、ただの中継では面白くないため、リアルタイムで様々な映像加工をすることになった。手持ちで動くスクリーンを検知するために、赤外線を反射する素材を周囲に貼ったもの、カメラ自体も三脚で会場内に固定設置が難しかったため、手持ちカメラを使用し、その手持ちカメラ自体も赤外線反射で位置情報が検知できるよう工夫したそう。

過般式のスクリーンは移動場所が分かるよう、周囲の枠に赤外線を反射する素材が貼付けられている

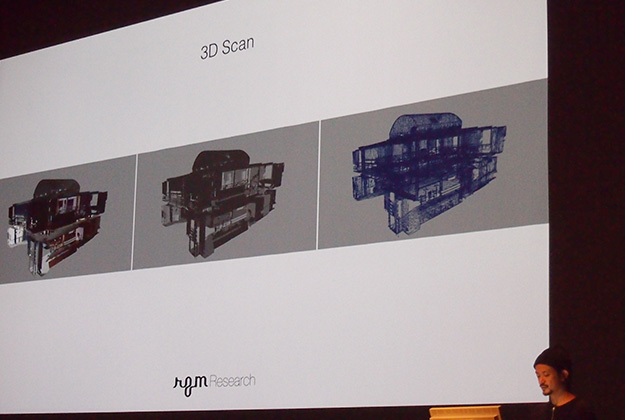

事前に3Dスキャンした会場のデータ

事前準備としては、あらかじめ会場ホール全体を3Dスキャンしておき、背景の3DCGモデルとして使うとともに、撮影手順のプランニングにも活用。Perfumeの三人のダンスもあらかじめモーションキャプチャしておき、そのデータを利用して現実と仮想を行き来するような表現で合成に活用。Perfumeの三人ともダンスのプロフェッショナルなので、何回踊っても寸分違わず同じ位置で踊ることが出来るため、映像と実写の位置合わせの苦労はほとんどなかったそうだ。

VR制作の西洋からの反省談:Crytekの教訓 / David Bowman

左右の目それぞれのカメラ方向から絵作りするのが良いと説明するBowman氏

ドイツのゲーム開発会社Crytek社からは、現在流行つつあるOculusなどのヘッドマウントディスプレイ向けのVRゲームを制作した際の失敗談と、その失敗個所の改善方法についてのセッションが行われた。

1990年代、高価な機材が必要だったVRは研究者向けのものだったが、昨年、今年に流行りつつある、各種VRヘッドマウントディスプレイはこれからも拡充し、2019年ぐらいには専用ゲーム端末程度に一般化すると考えているとのこと。VRヘッドマウントディスプレイそのものについて、最初は大げさに報道されているだけで単なるオモチャかと思っていたが、ゲーム開発の専門家の目で見ても、現在はその考えを改めているそう。VRコンテンツを試作する上で様々な試みを行い、失敗、修正を繰り返してきたなかでのノウハウは以下のとおり。

- 1回のレンダリング画像を、左右の目にずらして簡易的な立体視を表現するのではなく、左目用、右目用に別々のカメラ位置からレンダリングをした方が良い

- VR世界の登場人物と視線が合うように調整する。ロボットのような意志の無いうつろな目ではなく、リアルな人間や生き物の目を表現する

- 手前に平坦な書き割りがあって、遠くに背景があるという空間づくりではなく、手前の空間から奥の空間まで全てにオブジェクトやポリゴンが存在し、配置すること

- スケール感が重要。手間にあるものを小さめに描くと恐竜などの巨大な物体が大きく感じられる。照明効果なども考え、適切なサイズで見えるように調整する

- ユーザーはどこを見るのか分からない。飛び回る飛翔物(虫や鳥など)で視線を誘導したり、照明効果で見るべきところに注目するよう、演出する必要がある

- 自然界には完璧な直線など無いので、不自然に感じるような直線や、境界線のようなものは作らない(これは森の中を描いたCrytek社のコンテンツの場合)

- 旧来の映像作りにおける視覚言語が成り立たない(例えば右を向いている人と左を向いている人を交互に映像で見せることができれば、2人が対話しているように見えるなどといった映像制作の定番カット割り)。映画を初めて観る人のために作るような気分で、VRを初めて観る人のためを考えてつくる

- VRコンテンツはわくわくするが、それは長時間持続できない。最大でも15分程度の短い時間で楽しめる演出にする。それ以上に及ぶ場合は映像の中で一度ブラックアウトするとか、ゆったりと止まるとか休憩時間を作ると良い

- ユーザーが体験するのも短時間で疲労してしまうのももちろんのこと、開発テスト中も長時間見ていると疲れて適切な判断が出来なくなるので要注意

- 音は重要な要素。その空間に居ると思わせるような三次元空間に配置した音を提供する。もしかしたら映像よりも音の方が重要な要素かもしれない。音をコンテンツに加えるのは制作の最後ではなくて、一番最初から映像と音を考えながら作らなければ適切な音の演出が出来ないとのこと

- シーンの中に、映像酔い防振のための、いつも動かない物体を描くと効果がある場合もあり

書き割り的な平坦な森(左側の映像)ではなく、手前から奥まで様々な物体を配置したもの(右側)

上記のような旧来のVRから言われてきた事象や、VRゲームを制作してきたからこそ言えるノウハウを惜しみなく皆に提供し、VRコンテンツ制作をする仲間は、決してライバルでは無いことを強調していた。うまくいったことを共有し、VRマーケットを拡大していきたいという希望と、今はまだ小さな市場だが2019年頃には当然のごとくVRゲームを世の中の皆が楽しんでいるだろうと、講演を締めくくった。

認知科学・心理学からみたコンピュータエンタテイメント:「体験する」とはどのようなことか / 渡邊克巳教授(早稲田大学理工学術院)

人間の目の働きとして、中心のほんの部分しか焦点があっていないことを解説する早稲田大学理工学術院の渡邊克巳教授

認知科学をテーマとした本セッションでは、認知科学を専門に研究する中から、エンターテインメントに生かせる事象や、ゲームを評価対象にした認知科学実験などが紹介された。普段何気なく体感している様々な視覚的事象が、学術的解説や実験結果のもとでわかりやすい事例で紹介され、会場の聴衆からも感嘆の声が上がっていた。それらのポイントは、

- 人は周囲の環境によって、見ているものの理解が異なる。同じ色でも周囲の環境によって見え方が異なる

- 一度に見えているのは、目の真ん中の部分だけ。角度にして1度分しかピントがあって見えている部分は無い

- 人は、映像の中で起こっているさまざまな事象に意外なほど気付かない

- ただし一度気付いてしまうと、二度と見ないように気付かないふりは出来なくなってしまう

- 気付いてしまっている人は、気付かない人がなぜ気付けないのか理解することができない

人の意識は一つしかなく、見え方や理解の仕方を意識によって切り替えることはできるが、同時に2種類の意識を持つことはできないそう。

また、実感のわく具体例として、HDの解像度の映像を一度観てしまうと、それまでのSD解像度の映像は荒く感じてしまうし、4Kや8Kの高精細でスムーズな映像を一度目の当たりにしてしまうとすぐに慣れてしまい、それ以前の荒い映像に満足していた時期もあったのに、それまでの良い体験を帳消しにしてしまうことがあるそう。

さまざまなゲームを狭い画面サイズでプレイした時の様子

また、実験の事例では、覗き窓のようなとても狭い画面サイズで、様々なゲームが可能かどうかを実験した結果、本人が見ていないと思っていても、意外と広範囲を見ていたり、とても狭い画面でもゲームそのものは可能であるが「楽しめる」かどうかは、また別な要素だということが分かったということが紹介された。

没入型モバイル・バーチャルリアリティーアプリケーションの構築 / Wolff Dobson(Google, Inc.)

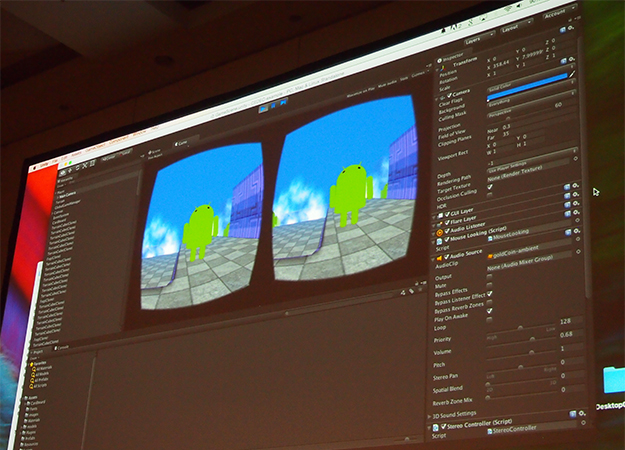

ゲームエンジンUnityにカードボード専用SDKを組み込んでコンテンツ作成中の様子

Googleからはダンボールで作られたVRゴーグル、Googleカードボード向けのコンテンツ制作についてのセッションが行われた。

スマートフォンとダンボール製のゴーグルを組み立てるだけで、一昔前なら数千万円級の機材が必要であったVRの機材が一気に身近になった。そのVRの世界を手軽に楽しむことができるGoogle Cardboardの登場によって、VRコンテンツの世界が一気に広がってきた。現在純正のGoogleカードボード以外にもサードパーティ製も含めて普及しており、アプリの普及率も100万ダウンロードを超えたとのこと。専用アプリが作りやすいよう、Androidスマートフォン用はもちろんのこと、ゲームエンジンUnity用やiPhone用のSDK(開発キット)も用意されている。YouTubeにも360度パノラマコンテンツはどんどん増えてきている。

Cardboardのコンテンツ作りには、旧来からあるVRの知見が活かされたり、数多くの実験によって適切なコンテンツの作り方、指針がまとまりつつある。それらの知見が分かり易く解説された。

- フレームレートは最重要。描くものを減らしたり、質感を落として省略したとしてもフレームレートを落とさずフレーム落ちしないようにし、どうしても難しい場合は、画面をブラックアウトさせて次の描画を待たせるように

- どの方向も観られるとは言うが、実際は頭や肩の動きに限定されている(カードボードは両手で持つため)

- ごくごく短い時間の体験でVRを活用すること。ストリートビューを見るとかが良い例

- 近いものと遠いものを交互に見ると、視点を合わせるのにものすごく疲れるので避けるように

- 遠くのものは、どれぐらい遠くなのか奥行きを把握しづらい。近すぎても焦点を合わせにくい。適度な距離に配置する

- レンズのゆがみと映像のゆがみ補正が合っていないと、すぐに目が疲れる(このあたりは、Works with Google CardboardというVRゴーグルのプロファイルを登録するサービスがあるので、そこに登録して専用のQRコードを発行し、設定すると良いとのこと)

- 3D空間に配置するオブジェクトは、適度な大きさに見えるように。大きすぎず、小さすぎず。シーンの中に人や、椅子などといった大きさが経験上想像できるものを加えるのが良いそう

- 3D空間の中を移動する時は、急に加速したりせずに一定の速度で

- 行き先はプレイヤーがコントロールできるように。これから向かう場所と経路が予測できれば映像酔いしにくい

- 恐怖心を感じないように、尖ったものが視線に入るのを避けたり、高所恐怖症の気分を味合わせない。または、意図的に恐怖心と平常心をコントロールした演出にする。無意味に恐怖をあおってはいけない

総括

まだまだ主流とはなっていないが、ゲームの世界にも確実にパノラマ映像や、VR映像が浸透してきていることが実感できたCEDEC2015であった。特に日本ではまだVRやHMD的なメガネ用のコンテンツは、個人や大学の研究室などでお試し的に作っているものが多いが、北米や欧州では、小規模のインディーズゲームなみの予算をかけたゲームコンテンツや、パノラマミュージックビデオがプロジェクト化されて数々進行しているとのこと。従来型の映像も、パノラマ映像も、究極は実体験を模倣し、再現しようとするものであるから、今後も様々な挑戦が続くと考えられる。

WRITER PROFILE