カールツァイスブース 360°全天球動画

RICOH THETA Vで撮影した360°全天球動画です。視点変更機能を利用するにはPC版Google ChromeブラウザおよびiOS/Android版YouTubeアプリが必要です。(アプリ起動はこちら)

レンズデータの出力に対応してポスプロ作業の効率化を実現した「CP.3 XD」

カールツァイスブースの一押しはシネプライムレンズの「Compact Prime CP.3」シリーズ。CP.3シリーズには、CP.2を置き換えるスタンダートな「CP.3」と、それに新しくレンズデータを搭載した「CP.3 XD」の2種類がある。

交換可能なレンズマウントと35mmフルサイズをカバーするイメージサークルをもつ「CP.3 XD」

CP.3 XDは、「ZEISS eXtended Data」のエンコーダーと接点を搭載し、撮影時のレンズデータの記録に対応。湾曲収差や周辺光量、樽型の歪みを修正することができる。これによって、VFXを使わない普通の撮影においても、被写体の線をまっすぐに揃えることを可能としている。

CP.3 XDには4ピンCooke/iインターフェイスの電子接点を搭載。ここからレンズデータの出力に対応する

これまでは歪曲収差や周辺光量の低下は撮影の段階ではわからず、ポストプロダクションで補正を行っていた。しかし、XDによって、オンセットで撮影中や撮影前でもポスプロでどのような補正をするかを頭の中で描きつつ撮影ができるようになる。再撮影のリスクを減らせたり、映像制作全体の精度が上がるところにもこのレンズの特徴があるといえるだろう。

XDのデータはLiveGradeとSilverstackでリアルタイムにレンズ補正を加えた映像を確認や収録可能。写真はLiveGradeでシェーディングやディストーションを調整しているところ

使いやすい焦点距離帯を1本でカバーする軽量小型ズームレンズ「Lightweight Zoom LWZ.3 21-100mm」

もう1つの一押しは今年の1月から出荷を開始している「ZEISS Lightweight Zoom LWZ.3 21-100mm/T2.9-3.9 T*」。Super 35mmに特化したレンズで、これまでのフルサイズ用のズームレンズよりも3割ほど軽量・小型化を実現している。ブースのデモ機はPXW-FS5と組み合わせていたが、PXW-FS7やキヤノンのEOS C200などのコンパクトなシネマカメラに最適なズームレンズといえる。また、これまでのシネマズームレンズというと200万円以上のものがほとんどだったが、100万円前後の価格を実現。4K映像制作を行っている個人のクリエイターでもなんとか頑張れば手の届くレンズと価格を実現しているところも特徴だ。

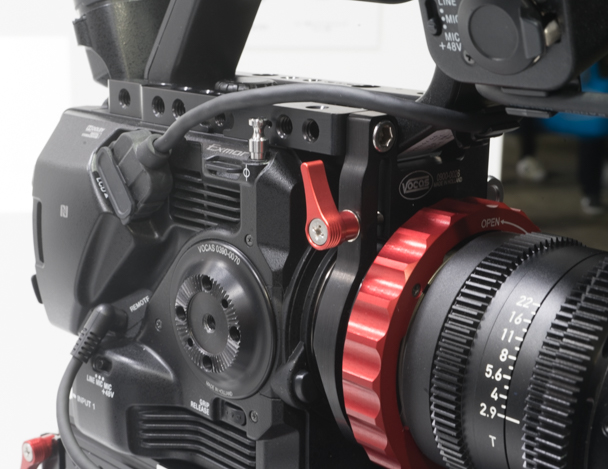

Lightweight Zoom LWZ.3 21-100mmはマウント交換に対応。PLマウントの状態にして展示をしていた

ちなみに、Lightweight Zoom LWZ.3 21-100mmはマウント交換に対応。デモ機のレンズはPLマウントで、オランダのVocas製Eマウント→PLアダプターでマウントを変換し、チーズプレート装着型PLレンズサポートを使ってマウントをがっちりと支え込んだ状態で展示をしていた。Lightweight Zoom LWZ.3 21-100mmはEマウントにもできるが、Eマウントのボディというのはわりと軽量でデリケートにできているといえるだろう。Vocas製のPLレンズサポートアクセサリーを使うことによって、レンズマウントの強度に関する心配を払拭できそうだ。

Vocas製のH型チーズプレートを装着し、Eマウント→PLマウント変換アダプターを固定していた

Milvusシリーズに「ZEISS Milvus 1.4/25」が登場

スチルレンズでは、発表されたばかりの「Milvus 1.4/25」を展示していた。Milvusシリーズは、15mm、18mm、21mm、25mm、35mmが2本、50mmが2本、85mm、100mm、135mmの11本出揃ったことになる。また、Milvus 1.4/25が発表されたことにより、25mmから85mmまですべて1.4で揃うことにも注目したい。マウントアダプタを経由してソニーαシリーズと組み合わせたり、ボケを積極的に活用した動画制作で使用したりできるだろう。

25mmから85mmの1.4兄弟を並べたところ。Milvusシリーズは、25mm、35mm、50mm、85mmを1.4で揃えることができるようになった