Blackmagic Designは、2025年4月5日から4月9日に開催された放送機器展覧会「NAB 2025」において複数の新製品を発表した。国内においてもこれらの新製品に関する説明会が開催され、同社代表取締役の岡野太郎氏が詳細な説明を行った。以下に、その内容を順に紹介する。

8ベイ搭載、大容量バックアップで制作現場の課題を解決

クラウド&ネットワークストレージの製品群に、8ベイに対応したラックマウント型ハードディスクドック「Blackmagic Cloud Backup 8」が新たに登場した。Blackmagic Cloudは多くの現場で利用されているが、ワークフローにおいて、高速ストレージとクラウドストレージが存在する一方で、プロジェクト終了後に大容量の素材(例えば10TB程度)をバックアップあるいはアーカイブする方法が限られていたという課題があった。

従来から、ラックマウントストレージとして「Blackmagic Cloud Store」が存在したが、M.2 SSDを搭載した高速ストレージであるため、コストが高くなる傾向があった。これに対し、Blackmagic Cloud Backup 8は、安価なハードディスクを搭載し、大容量のバックアップを可能にすることを目的としている。

製品の構成は、8つのハードディスクスロットを備え、市販のハードディスクを挿入することで、クラウドストレージと連携し、ファイルのダウンロードとバックアップを自動的に行う。電源の冗長化とEthernet接続に対応し、10GBASE-TによるNASとしての利用も可能である。

書き込みと読み込みの状態は、緑と赤のLEDインジケーターで視覚的に表示される。Blackmagic Cloud Backup 8はすでに発売されており、価格は税込248,800円。

コンパクトながら12G-SDI対応、柔軟なルーティングを実現

ルーティング&分配製品群には、「Blackmagic Videohub Mini 4×2 12G」が新たに登場した。Blackmagic Designは、これまで12G-SDIに対応したビデオルーター「Blackmagic Videohub 12G」シリーズを展開していたが、本製品はその小型化モデルである。「Blackmagic Videohub Mini 4×2 12G」は、12G-SDI入力を4系統、12G-SDI出力を2系統搭載し、入力された4つの信号から任意の2つを出力へ切り替えることが可能である。価格は税込98,980円。

別売りのハードウェアコントロールパネル「Videohub Smart Control Pro」(税込128,800円)を追加することで、外部からの操作も可能となる。

Blackmagic Videohub Miniシリーズには、「Blackmagic Videohub Mini 6×2 12G」という上位モデルも存在する。12G-SDI入力を6系統、12G-SDI出力を2系統備えている。

前面パネルにはBNCコネクターが搭載されている。これらはSDI入力とSDI出力であり、本体の入出力端子に加え、緊急用の入出力として機能する。例えば、緊急時にこちらの入力端子に信号を入力すると、6入力がオーバーライドされ、その信号が出力される。これにより、配信中に緊急の映像を出力する必要が生じた場合など、迅速な対応が可能となる。この機能は付加的な要素ではあるが、実用性に配慮した設計と言える。価格は税込132,800円。

さらに、「Blackmagic Videohub Mini 8×4 12G」というモデルも存在する。これは、12G-SDI入力を8系統、12G-SDI出力を4系統備え、本体で信号の切り替え(スイッチング)が可能である。

特筆すべき点として、Videohub Miniシリーズは、出力ごとにクリーンスイッチのオンオフを設定できる。4つの出力それぞれに対し、黒を入れずに切り替えるか、遅延なく黒を入れてから切り替えるかを選択できる。これにより、通常のスイッチャーとしても、ビデオルーターとしても利用可能である。価格は税込165,800円。

SDI/HDMIユーザーにも優しいBlackmagic 2110 IPコンバーター登場

放送用コンバーターのジャンルに「Blackmagic 2110 IP UpDownCross 12G」が登場した。Blackmagic DesignはIP技術の開発に注力しており、これも2110 IPに対応した製品となる。本製品の特筆すべき点は、既存のIP製品がIPを必要とするユーザー、あるいは2110 IPシステムを構築しようとするユーザーに限定される傾向があるのに対し、従来のSDIやHDMIコンバーターとしても通常の使用が可能である点である。安価な価格設定でありながら、付加機能として2110 IPの機能が搭載されているという位置づけである。

これは、2110 IPの導入がコストや専用機器の必要性から敷居が高いと感じられている現状に対し、Blackmagic Designが、SDIやHDMIといった一般的なコンバーターや製品にIP機能を組み込むことで、IP対応機器の普及を促進しようとする戦略を示唆している。

本製品は、通常のHDMI/SDIの入出力、スケーラーによる解像度変換など、多様な用途に対応できる。それに加え、IP機能が搭載されている。当初はSDIやHDMIコンバーターとして利用し、将来的にIP技術が普及した際には、IP対応製品としても活用できるという柔軟性を持つ。

このように、IP機能を付加的な形で提供することで、Blackmagic DesignはIP技術の広範な普及を目指していると考えられる。UpDownCross 12Gの価格は税込90,980円であり、従来のSDI/HDMI製品と比較しても大きな差はない。出荷は5月を予定している。

さらに注目すべき新製品として「Blackmagic2110 IP SDI to HDMI 12G」シリーズが発表された。「Blackmagic 2110 IP SDI to HDMI 12G」のほかに、オーディオ出力を8系統追加し、独立したXLRオーディオ出力が10個搭載された「SDI to HDMI 12G-10」も登場した。

SDI to HDMI 12G-10は、5.1チャンネルや7.1チャンネルといったサラウンド音声の出力が必要な状況において、例えばDaVinci ResolveなどのソフトウェアからSDI信号を受け、サラウンド形式で出力することが可能となる。これは、特定の用途において有用な製品と考えられる。

SDI to HDMI 12G-10の出荷は6月を予定しており、価格は税込132,800円。

100G Ethernet対応、最大8チャンネルのIPキャプチャー・再生を実現

キャプチャー・再生製品群において、「DeckLink IP 100G」が発表された。これもまた、2110 IPに関連する製品であると言える。DeckLink IPは、ワークステーションに搭載するタイプのボードとしてすでに提供されているが、今回のNABにおいて、100G Ethernetに対応したモデルが新たに登場した。これにより、最大8チャンネルのHDまたはUltra HDビデオを、ST 2110ベースのシステムで同時にキャプチャー・再生することが可能となる。IP伝送の利点の一つはケーブル数の削減であり、DeckLink IP 100Gはその点において貢献すると考えられる。

ワークステーションに搭載し、ソフトウェアベースのスイッチャーなどを構築することも可能である。

80入力48出力、大規模ライブプロダクションに対応

ライブプロダクション分野においては、スイッチャーの新製品「ATEM 4 M/E Constellation 4K Plus」が発表された。従来のBlackmagic Design製スイッチャーの最大構成は「ATEM 4 M/E Constellation HD」であり、40入力、24出力の仕様であった。放送局などで導入が進む一方で、40入力、24出力では不足する事例も報告されていた。そのような状況においては、Videohubなどの別製品を併用する運用が行われてきたが、今回発表されたATEM 4 M/E Constellation 4K Plusは、80系統の12G-SDI入力、48系統の12G-SDI出力に対応する。

大規模な放送局における運用にも対応可能な性能を有しており、オペレーション規模が拡大している状況において、適合性の高い製品と考えられる。価格は税込2,168,000円であり、6月に出荷が予定されている。

ジョグダイヤルとモニター統合、プロキシ収録にも対応

ディスクレコーダーには、「HyperDeck Shuttle 4K Pro」が登場した。これは、ジョグダイヤルを備えた従来のHyperDeck Shuttleと、モニター付きレコーダーVideo Assistの機能を統合したモデルと言える。

基本的な機能統合に加え、細部にわたって改良が施されている。サムネイル表示によるクリップ選択とポン出し機能、SDIフィルキー出力、Ethernetポートなどが搭載されている。Ethernet接続により、インターネット経由でBlackmagic Cloudなどのサービスとの連携が可能となり、既存のクラウド機能が踏襲されている。収録メディアはSDカード、およびUSBポート経由で接続したSSDとなる。

特筆すべき点として、底面にM.2 SSD用のスロットが搭載された。これにより、ポータブルな運用が可能となるだけでなく、新しい機能であるプロキシ収録に対応する。4K収録と同時に、プロキシ用のHD仮ファイルを生成し、クラウドへ送信するワークフローにおいて、高速な転送速度が要求されるため、内蔵の2TB M.2 SSDモデルは有効である。

製品の外観は、ジョグダイヤルによる操作、タッチパネルによる操作が可能であり、Blackmagic DesignのATEM Miniシリーズなどと並置しても調和するデザインとなっている。

価格は、HyperDeck Shuttle 4K Proが税込248,800円(6月出荷予定)、2TB M.2 SSDを内蔵したHyperDeck Shuttle 4K Pro 2TBが税込310,800円(6月出荷予定)である。クラウド連携機能も重要な特徴の一つと言える。

小型・低価格で最大8台のBlackmagicカメラを集中制御

ライブプロダクションには、「ATEM Micro Camera Panel」が登場した。ATEMスイッチャーの関連製品であり、Blackmagic Design製カメラの特徴の一つであるリモートコントロール機能を活用するためのコントロールパネルである。

同社製カメラが採用される理由として、画質に加え、遠隔制御性能が指摘されることが多い。そのような状況下、「ATEM Camera Control Panel」というカメラコントロールパネルが提供されている。しかし、横長の筐体で4台のカメラを操作する仕様であり、価格は税込498,800円であった。より小型かつ廉価な製品への要望に応えるため、「ATEM Micro Camera Panel」が開発された。

本製品を使用することで、コンパクトな構成で、比較的安価にカメラコントロールが可能となる。最大8台のカメラを切り替えながら、アイリス、ズーム、フォーカス、RGBなどの調整を行うことができる。パネル上のタリーランプはATEMスイッチャーのタリーシステムと連動しており、操作中のカメラが赤く点灯することで、誤操作を防止する機能を持つ。

ATEM Micro Camera Panelの価格は税込98,980円であり、5月に出荷が予定されている。

XLR音声入力、10GBASE-T、リプレイ機能内蔵を実現し、ATEM Mini Extreme ISOが大幅に進化

ライブプロダクションの製品群において、「ATEM Mini Extreme ISO G2」は特に注目されている。本製品はATEM Miniシリーズの上位機種であり、8系統の個別収録機能を備えたATEM Mini Extreme ISOの第二世代モデルである。GENERATION 2として、従来の利用者の要望に基づき、いくつかの改良が加えられている。操作部においては、従来のゴム製ボタンが上位機種と同様のボタンに変更され、スライダーが新たに搭載された。また、ノブを使用することで、音声調整やカメラコントロールなどの機能操作が可能となり、一台で多様な機能を実行できるスイッチャーとなっている。

背面には、8系統のHDMI入力に加え、ISO収録に対応するため、各入力の個別収録が可能である。HDMI出力は従来のモデルから1系統増え、3系統となった。音声入力は、従来の3.5mmステレオミニジャックからXLR端子に変更され、マイクを直接接続できるようになった。さらに、MADI入力により、マイク入力の拡張も可能である。

Thunderbolt端子が搭載された背景には、主にリプレイ機能の強化がある。より広義には、グラフィックソース用のインターフェースとしても機能する。Blackmagic Designは昨年NABにてDaVinci Resolve Replayというシステムを発表し、高い評価を得ているが、今回、そのリプレイ機能がATEM Mini Extreme ISO G2に統合されたと言える。Thunderbolt経由でパソコンと接続することで、入力映像の追っかけ編集や、迅速なリプレイ映像の作成が可能となり、強力な機能と言える。パソコンとの接続には、新たに搭載された10GBASE-Tポートも利用可能である。

これにより、DaVinci Resolveとの連携がより強化されている。従来のDaVinci Resolve Replay Editorも引き続き使用可能であり、Replay Editorを用いた操作もサポートされる。

オーディオ機能も強化されており、XLR入力によるマイク接続に加え、本体からHDMI出力することで、レベルメーターやラウドネスなど、様々なオーディオパラメーターを画面上で確認・調整できる。複数の表示モードが用意されている。操作は、本体左上のノブを使用し、EQやダイナミクスなど、詳細な調整が可能である。従来、オーディオ調整には外部ミキサーが必要となることが多かったが、本製品一台で映像と音声の両方を包括的に操作できる点が大きな特徴である。

小規模なスイッチング用途だけでなく、屋外イベントやスポーツイベントなどにおける迅速なリプレイ制作にも活用できる。リプレイ機能は、例えば別室からReplay EditorとDaVinci Resolveを用いて操作することも可能である。

価格は、前モデルから若干上昇し、税込332,800円となる。しかしながら、機能面における大幅な強化を考慮すると、価格に見合う価値があると考えられる。

Blackmagic Web Presenterが「Streaming Encoder」に改名。新デコーダーと連携でSRT配信を強化

配信&エンコーディング製品群には、「Blackmagic Streaming Encoder」および「Blackmagic Streaming Decoder」が発表された。

Blackmagic Streaming Encoderは、正確には、従来提供していたBlackmagic Web Presenterから名称が変更されたものである。名称変更の理由は、Web Presenterが元々Web会議などで高品質なカメラ映像をTeamsなどのプラットフォームへ入力するために開発された製品であるのに対し、コロナ禍以降、SRTエンコーダーとして利用されるケースが増加したため、製品の名称と実際の使用状況との間に乖離が生じていたことによる。これを受け、Blackmagic Streaming Encoderが新たにリリースされた。

Blackmagic Streaming Encoderの機能は、従来のWeb Presenterと同一である。本体パネルや背面端子も共通であり、SDI入力された映像信号をエンコードして送信する機能を持つ。YouTubeなどのプラットフォームへの配信も従来通り可能であり、エンコード状況やビットレートなどの設定は管理画面から確認できる。

従来のWeb Presenter HDとWeb Presenter 4Kの後継機種となる。機能は同一であるが、価格が変更されている。

続いて、Blackmagic Streaming Decoderは、エンコードされた映像信号を受信し、デコードする役割を担う製品である。従来、同様の機能を持つ製品としてATEM Streaming Bridgeが存在したが、名称の変更とラックマウント非対応という点が課題であったため、改名と機能強化が行われた。

新たに発表されたのがBlackmagic Streaming Decoder 4Kであり、前述のBlackmagic Streaming Encoderと組み合わせて使用することで、エンコードされた映像信号を離れた場所で受信し、SDIあるいは4K SDI信号として出力することができる。価格は税込112,800円であり、6月に出荷が予定されている。

Blackmagic Cloudにライブ機能搭載。遠隔地からVideohub&ATEMをクラウドでコントロール

Blackmagic Cloudに関する発表もあった。Blackmagic Cloudは、これまでポストプロダクションや撮影現場での利用が主であったが、今回ライブ機能が追加された。

具体的には、Videohubのルーティング機能とATEMスイッチャーの機能がクラウド上に統合された。これにより、例えば大規模なスポーツ大会のスイッチングをホテルの客室から行ったり、海外のスポーツイベントのスイッチングオペレーションを日本国内から行うといったことが容易になる。

ユーザーインターフェースについて説明すると、まず「Stream Router」はVideohubに相当する機能であり、SRTプロトコルで動作するエンコーダー・デコーダーを使用する。Blackmagic Cloudの月額契約により、入出力の設定を行うことで利用可能となる。

ユーザーインターフェースは、従来のVideohubと同様の構成で、入力と出力の接続を設定し、アイコンなどを設定することで、ソースとデスティネーションを自由にルーティングできる。

最も簡単な利用方法は、前述のエンコーダー・デコーダーを使用することであるが、Blackmagic Design製カメラにはエンコーダーが内蔵されている機種もあり、今後予定されているBlackmagic Cameraのアップデートにより、iPhoneなどのデバイスからSRT伝送が可能になる予定である。これにより、エンコーダーなしでもクラウドへ映像を送信し、別の場所で受信することが可能となる。

接続は、インターフェース上でそれぞれのアイコンをクリックするだけで容易に行える。従来のSRT伝送では、受信側でポート開放が必要となる場合があり、セキュリティ上の懸念や設定の煩雑さがあったが、Blackmagic Cloudを利用することで、ポート開放なしにSRT伝送が可能となり、利便性が向上する。Blackmagic Design製カメラであれば、テザリングを利用して直接クラウドへSRTで送信し、遠隔地で受信するといった運用も可能となる。

設定画面では、Blackmagic CloudのインターフェースからYouTubeなどへの配信設定や、任意の送信先への設定が行える。受信側では、送信されたソースがリスト表示され、それを選択して受信することが可能である。オンエアボタンを押すことで、カメラからの映像がSRTで送信される。

特筆すべき点として、SRT伝送はスイッチャーとも連動する。クラウドスイッチャーでタリー制御を行うと、そのタリー情報がカメラへフィードバックされる。通常、SRTは一方向の伝送であるが、このシステムではスイッチャーの切り替え情報がソース側で認識できるため、離れた場所にいるカメラオペレーターも、自身のカメラが使用中であるかどうかをリアルタイムに把握できる。この機能はBlackmagic Cameraにも搭載予定であり、iPhoneやAndroidのアプリを通じて、無償でSRT伝送を利用し、カメラとして活用することが可能となる。

さらに、「ATEM Cloud Constellation」というクラウドスイッチャーも発表された。これは、前述のルーター機能に加え、合成、クロマキー合成、テロップ挿入など、ライブスイッチャーと同様の機能をクラウド上で実現するものである。物理的なスイッチャーがなくても、全ての映像ソースをATEM Cloud Constellationへ送信し、クラウド上でライブ配信を行うことが可能となる。

Blackmagicカメラに高性能AIオートフォーカス搭載、決定的な瞬間を逃さないプリレコード機能も

ソフトウェアアップデートとして、Blackmagic Camera 9.5が発表され、オートフォーカス機能がBlackmagic Design製カメラに初めて搭載された。従来は、ボタンを押してのオートフォーカスは可能であったが、追従フォーカスには対応していなかった。今回のアップデートにより、人物や車両のトラッキング、顔認識など、AIを活用した新しい技術による追従フォーカスが可能となる。この機能は、まずBlackmagic Cinema Camera 6Kに搭載され、今後PYXISなどの他のカメラにも展開される予定である。

さらに、プリレコード機能が今後搭載される予定である。これは、イベントや報道などの現場で、決定的な瞬間を撮り逃すことを防ぐための機能であり、収録ボタンを押す前から一定時間遡って映像を記録するものである。例えば、10秒前から記録する設定にしておけば、決定的な瞬間を捉えるのが遅れた場合でも、その瞬間を含む映像を記録することができる。この機能は、URSA Broadcast G2やPYXISなどに搭載される予定である。

片目8K/90fps、Apple Vision Pro向けVR映像制作の決定版

次に、URSA Cine Immersiveのアップデートについても紹介があった。URSA Cine ImmersiveはAppleと共同開発しているカメラであり、レンズを含めBlackmagic Designが独自に製造している。今回NABにて実機が展示され、国内外の顧客から大きな反響を得ている。片目8K、90フレームでの撮影が可能であり、技術的に高度な製品である。

横に設置されたモニターなどを使用することで、VR180°映像のプレビューが可能であり、Apple Vision Pro向けのコンテンツ制作に適している。URSA Cine Immersiveの価格はレンズ込みで約500万円であり、6月から7月頃にかけて順次出荷される見込みである。

65mm大型センサー搭載、17K/4K両対応の最上位シネマカメラ

Blackmagic URSA Cine 17Kについても今回NABで実機が展示された。Blackmagic URSA Cine 17Kは現在、日本国内での出荷は開始されていないものの、工場で順次製造されており、近い将来納品が可能となる見込みである。

前述の通り、本カメラは65mmの大型センサーを搭載し、特許技術により17Kと4Kの撮影に対応する。4Kで撮影した場合でも、65mmの画角を維持できる点が新しい技術として注目される。

センサーサイズの比較として、12K(35mmラージフォーマット)と17K(65mm)のセンサーサイズが示された。

今回、厳密には新製品とは言えないかもしれないが、17Kカメラのボディ単体モデル「BlackmagicURSA Cine 17K 65 Body」も発表された。従来、17Kカメラは8TBストレージやビューファインダーなどと一体型で約500万円の価格設定であったが、レンタル会社など、すでに周辺機器を所有している顧客向けに、ボディ単体のモデルが提供される。ボディ単体の価格は税込3,668,000 円であり、センサーの性能を評価したいユーザーに適していると考えられる。

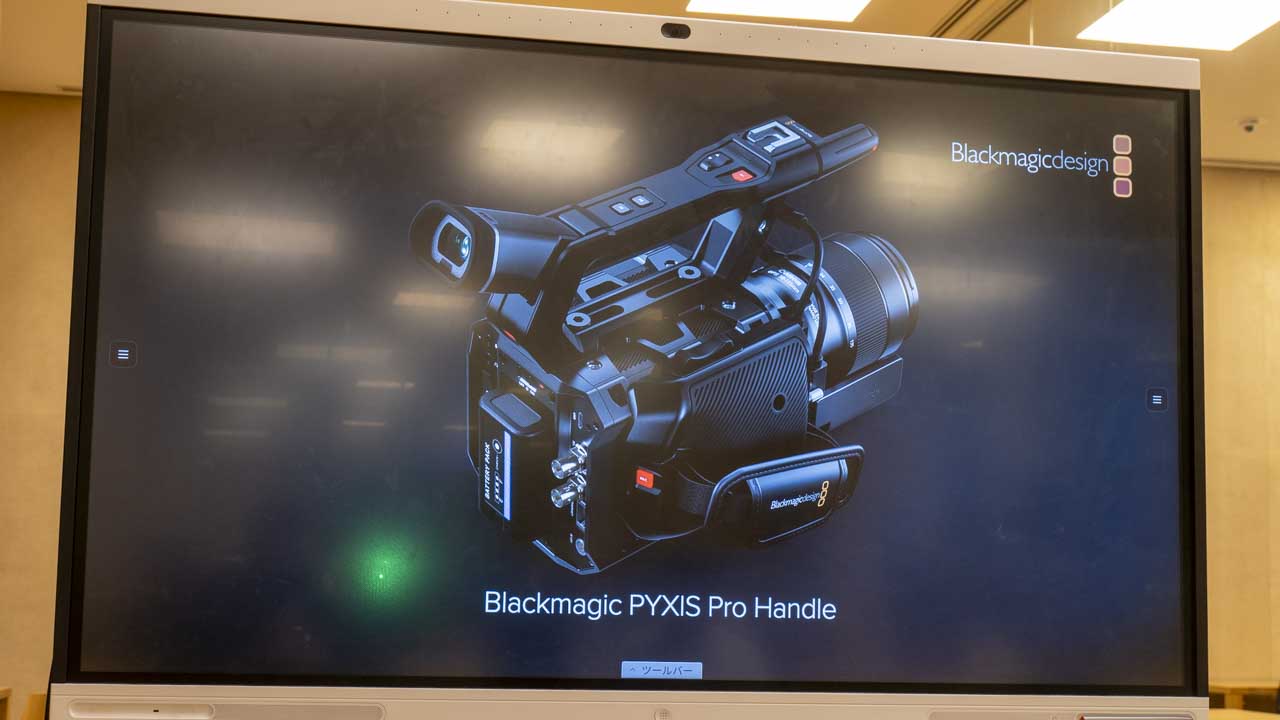

PYXISが放送仕様に進化する「PYXIS for Broadcast」アクセサリー発表

次に、PYXISに関する情報である。PYXISはBlackmagic Designが注力しているカメラシリーズであり、元々はシネマカメラとして展開されていたが、今回ブロードキャスト用途向けのアクセサリーが発表された。「PYXIS for Broadcast」と称されるこの構成は、PYXIS本体はそのままに、ハンドルとグリップを追加することで、放送用途に適した運用を可能にするものである。ビューファインダーを背面に取り付けたり、正面のマイクロフォンで容易に集音したりできる点が特徴として挙げられる。

RECボタン、ズームコントロール、マイクロフォンなどは中央部に配置されている。このPYXISの構成は、報道などの分野での利用が想定される。参考として、TBSのテレビドラマ「キャスター」において、PYXISが同ドラマの放送現場のシーンで使用されていることが紹介された。今後Blackmagic Designの他のカメラにおいても、ブロードキャスト用途への展開が期待される。

価格に関して、ハンドルは税込156,800円、グリップは税込19,980円で別売されており、既存のPYXISボックスカメラに追加することで、ブロードキャスト仕様として使用可能となる。

URSA Cine 12Kの高性能センサーをボックス型で、多様な撮影スタイルに対応

次に、12Kカメラに関する情報である。URSA Cine 12Kは特許技術を用いたスケーリングセンサーを搭載しており、16ストップのダイナミックレンジなど、高品質な映像撮影が可能である。この高性能なセンサーをより多くのユーザーに利用してもらうため、「PYXIS 12K」が発表された。

これは、前述のURSA Cine 12KのPYXIS(ボックス型カメラ)バージョンとなる。完全に同一の製品ではなく、ハイフレームレートの上限やセンサー読み出し速度などに差異はあるものの、16ストップのダイナミックレンジを持つ12K特許センサーはそのまま搭載されている。レンズマウントはEF、L、PLの3種類が用意されている。

PYXISボックスカメラは、マットボックスなどのアクセサリーを使用して本格的な撮影に対応できるほか、側面にロゼッタを取り付けてハンドルなどのアクセサリーを装着することも可能である。

収録メディアはCFexpressまたはSSDであり、内蔵記録に加え、SRT転送やクラウド連携にも対応している。Wi-Fiルーターやテザリングを利用することで、撮影現場から映像を送信することも可能である。

PYXISは、専用のモニターやUSB接続のビューファインダーと組み合わせて取材現場で使用したり、リグを組んでジンバルに搭載したり、三脚に載せてフォローフォーカスを使用したりするなど、多様な撮影環境に対応できる。

価格は税込832,800円であり、7月に出荷が予定されている。

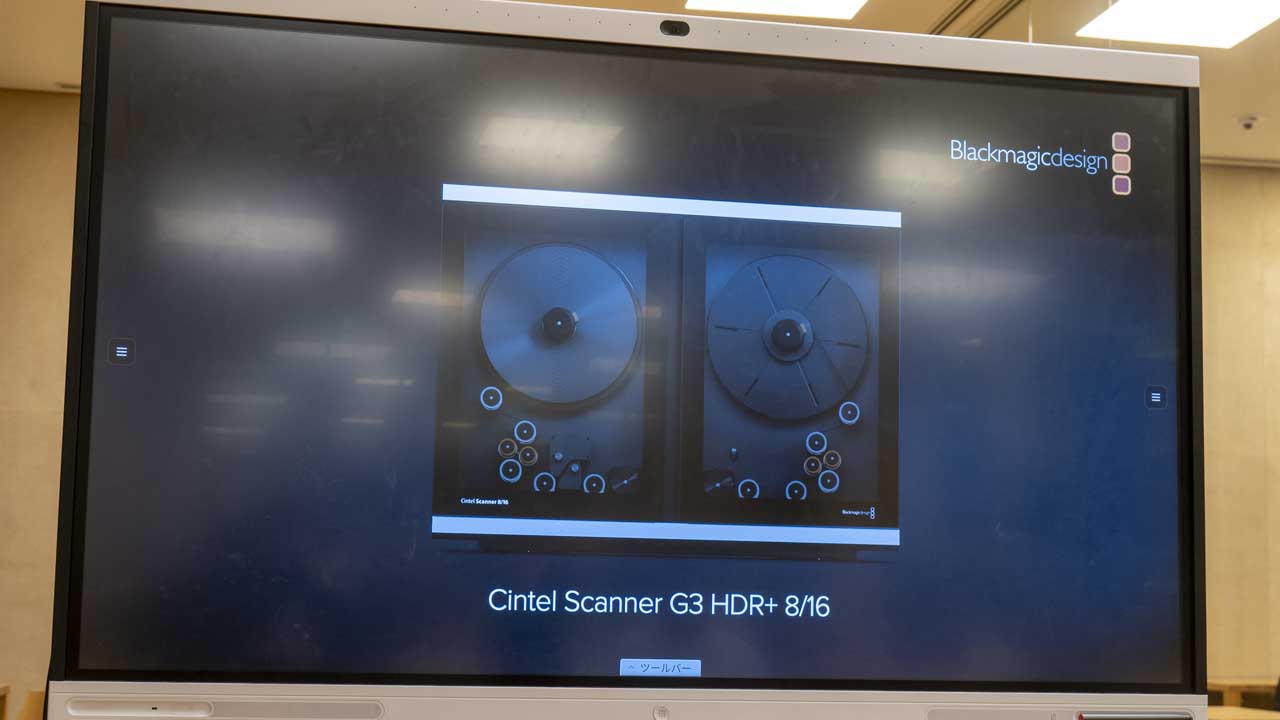

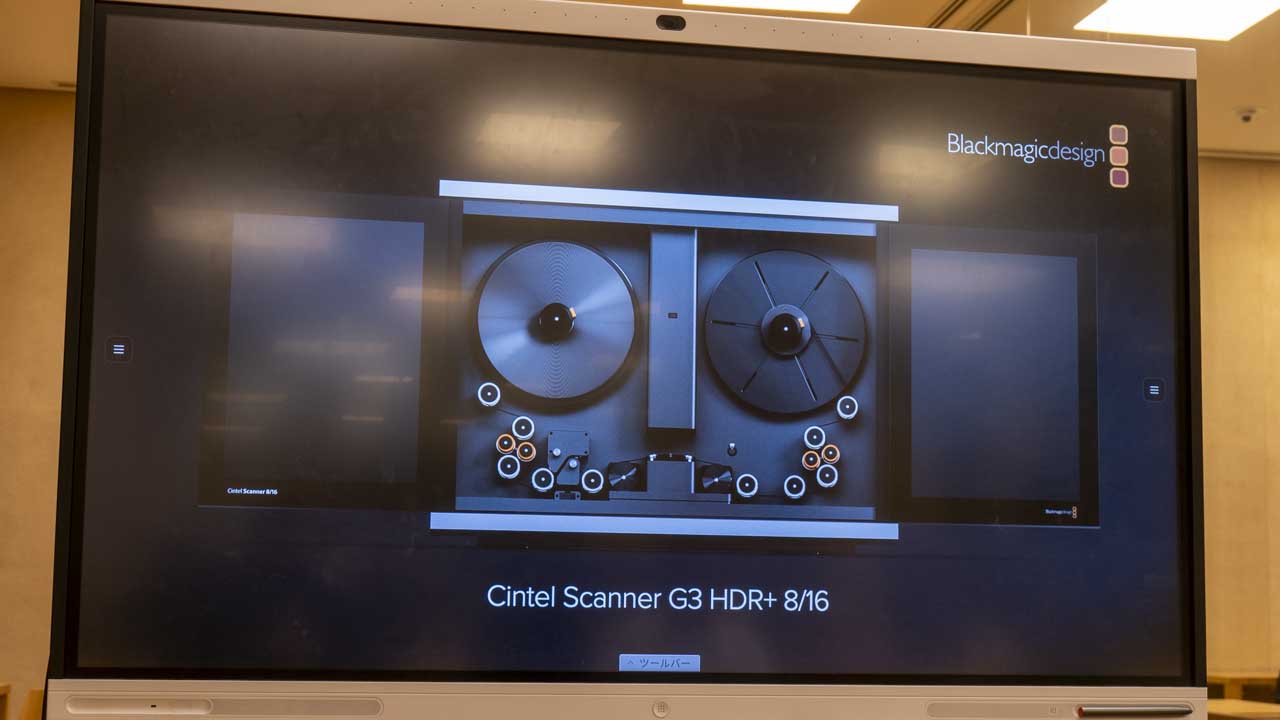

8mm/16mmフィルムを高解像度デジタル化、レンズ設計を一新

Cintel Scannerにも新モデルが登場した。Blackmagic Designは、35mmフィルムに対応したCintel Scannerを提供しているが、今回8mmフィルムおよび16mmフィルムに対応したバージョンが新たに開発された。

本モデルの特筆すべき点は、レンズの設計が刷新されたことである。従来の35mm対応モデルでは、8mmフィルムや16mmフィルムをスキャンする際に解像度が低下する傾向があり、例えば8mmフィルムはSD解像度、16mmフィルムは2K解像度程度に留まっていた。これに対し、新モデルではそれぞれのフィルムフォーマットに最適化されたレンズを採用することで、より高解像度なスキャンが可能となる。具体的には、8mmフィルムをHD解像度、16mmフィルムを3K解像度程度でアーカイブできる。

8mmフィルム専用のゲートも用意されており、これを使用することで、過去の8mmフィルムや16mmフィルムを高解像度でデジタルアーカイブすることが可能となる。価格は税込5,348,000円であり、従来のモデルと同額である。出荷時期は後日発表される予定である。

DaVinci Resolve 20登場。100を超える新機能搭載、大幅アップデートで創造性を加速

最後に、DaVinci Resolve 20だ。DaVinci Resolveに関しては、時間の制約から詳細な説明は割愛されるが、最新バージョンであるDaVinci Resolve 20では、約100個の新機能が追加されるなど、大幅なアップデートが行われている。

DaVinci Resolve 20の中でも特に注目すべき点はAI機能の強化である。従来約20個のAI機能が搭載されていたが、さらに約10個の機能が追加され、操作性が向上している。その一つとして、MA(マルチオーディオ)編集をAIが自動で行う機能が新たに搭載された。

Fairlightの機能として、オーディオミックスや音量調整、BGMと音声のバランス調整などが可能であったが、これまでは手作業で行う必要があった。DaVinci Resolve 20の新機能では、AIがこれらの作業を自動化する。

タイムライン上のAIツールからオーディオアシスタントを選択し、Netflixや放送用のプリセットを選択することで、オートミックスを実行できる。

オートミックスを実行すると、DaVinci Resolveが自動的に音声のダイアログ、音楽などのバランスを調整する。ノーマライズなどの処理も自動で行われ、約50項目におよぶ調整がDaVinci Resolve内部のエンジンによって実行される。エフェクトを確認すると、EQなどのプラグインも自動的に適用されていることがわかる。

次に、従来から搭載されていたマジックマスク機能が強化された。マジックマスクはマスキング・切り抜き機能であるが、精度と処理速度が向上している。

ポイントを指定するだけで、被写体を容易に選択し、トラッキングを実行することで、自動的にその部分のマスキングが行われる。ペンツールなどで手動でなぞる必要がなく、選択された部分に対して明るさ調整などを適用できる。さらに、グリーンバックを使用していない映像でも、アルファチャンネルを出力することで、他の映像に重ね合わせるなどの合成処理が容易に行える。

最後に、音声に関する新機能として、ボイスコンバート機能が追加された。

例えば、収録された音声を別の声質に変換することができる。右クリックからボイスコンバートを選択すると、レンダリング処理が行われ、用意された4つのテンプレート(声質)の中から選択、あるいはユーザー自身で作成したモデルを使用して声質を変換できる。元の男性の声を、女性の声に変換するデモンストレーションが行われた結果、ピッチの変更だけでなく、声質自体が自然な女性の声に変換された。

この機能は、プライバシー保護のための音声変換や、俳優の音声を修正するなどの用途が考えられる。著作権などの権利関係には注意が必要であるが、音声編集の面でも大幅な機能向上が図られている。