「多コア」はいつの時代もロマンがある。そして、いつも何かしらのオチがつく。

最近記憶にあるのは、WindowsのOSの制限を超えたコア数だ。その結果は、パフォーマンスが伸びないといったオチがついた。

実は当時、筆者もこの問題に直面しており、BIOSからコアをいくつか潰したり、ハイパースレッドを止めたりして、パフォーマンスの出方を試行錯誤した苦い思い出がある。

それでも「多コア」には引き寄せられる魅力がある。そして今回だ。今回は編集部に頼んで、「Mac Studio M3 Ultra」を手配してもらった。

Mac Studio M3 Ultraといえば、多コア、大量RAMの化け物だ。それに対して「映像編集にどう利用できるか?」という視点で検証したい。

普通に使えばM4 MAXの方が価格に見合う良い結果を出すだろう。そして同時に思うのは、「すでに最近のPC性能は映像編集の実用域を超えており、その進化具合も目覚ましいものもない」という思い。

では意味はないのか?それは違う。「数の力でぶん殴る」のだ。CPUコアはPコア24+Eコア8=合計32コア、GPU80コア、メディアエンジン4基、RAM512GBと暴力に近い数だ。アップルストアの価格は税込1,823,800円となる。

処理を複数に分散して立ち向かうのだ。今回はそれを確認したい。3DやAIで本領を発揮しそうだが、私はその筋に明るくない。近年の一般的な映像編集の部分に絞って検証したい。

スペック

Ultraチップを使うことから、実質、全世代型となるMac Studio M2 Ultraと比較しよう。

- SOC: 基本 動作クロック不明。ただ製造プロセスの進化により高速化と省電力化が予想される。

(主な変更点)

- ストレージ:

最大搭載量8TBから16TB - Thunderbolt:

M3 UltraでのThunderbolt 5の採用は意外だった。速度は、80Gbps(双方向通信)になる。 - ディスプレイ最大接続数:

- 8台の4Kディスプレイ →8台の4Kディスプレイ

- 6台の6Kディスプレイ →8台の6Kディスプレイ

- 3台の8Kディスプレイ →4台の8Kディスプレイ

- 筐体:

- サイズは同じ

- 重量はわずかに40g増量

このようにハードウェアは進化している。

今回の検証のポイント

今回の検証のポイントとしては「多コア」であることと「ANE(Apple Neural Engine)」の影響だ。

今回の検証の際に、わかりにくいANEの使い方を確認するのに「pumas」を利用した。

環境を整理する

- Mac Studio M3 Ultra 512GB RAM 8TB SSD:

SSDの分、「真の最強」ではないが処理においては最強の構成だ。

- macOS 14.2.1:

検証時最新のOS環境だ。

SSDの分、「真の最強」ではないが処理においては最強の構成だ。

検証時最新のOS環境だ。

なお、以前の記事にも書いたが、編集ソフト自体の比較になるようなことは書かない。これは書き出し一つをとっても、それぞれに独自性があり、公平な比較ができないからだ。

そのため、あえて検証における具体的な条件はあまり書いていない。「今使っている編集ソフトがどうなるか?」という視点でご覧いただきたい。

FCP(Final Cut Pro) & Compressor

FCPとCompressorはApple謹製のソフトだけあって、好結果が期待できるが、どうだろう?検証バージョンは、FCPは11.1、Compressorは4.10。

基本動作

基本動作は他の近年の編集ソフトと同じように、GPUへの依存度の高い。多コアである価値はあまり感じられない。

FCPと「セグメント」

セグメントは、名前の通りタイムラインを「区間」(3分以上)に分けて、分散処理するものだ。セグメントの数はメディアエンジンの数によって決まる。M3 Ultra Mac Studioなら、4セグメントとなる。

セグメントはそれぞれにレンダリング処理がされる。セグメントの動作は、バックグラウンドレンダリングと、共有からの書き出し時に作用する。その結果がこれだ。

ここまで書いている内容から判断すると、劇的な速さが期待できるが、実際はそうでもない。ちゃんとプロセスは動作していることから、何かがうまくいっていない。

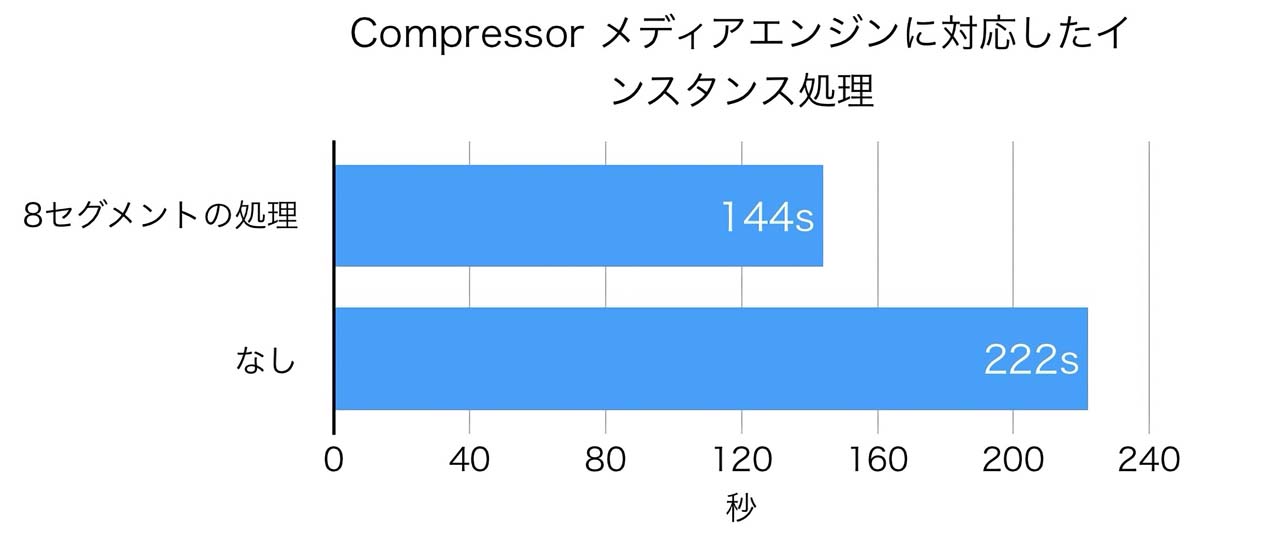

Compressorの「インスタンス」

「インスタンス」は、同一Mac内で、処理するパートを増やすものだ。これによりパートが増えた分、速度が上がるものだ。

インスタンスの作成には、その分を形成するコア数とRAM量が必要になる。だが、Mac Studio M3 Ultraならそれができる。今回の構成では最大の7つ(=合計8)のインスタンスが作成できた。

それではその結果はどうだ?興味深い結果が出た。

残念ながらFCPのセグメント処理と同様に、大袈裟な内容にしては結果が伴わない数値が出た。

どうもメディアエンジンに対応したコーデックではメディアエンジンでの処理が強制される。メディアエンジンが4つあるとはいえ、複数のインスタンスで利用されるM3 Ultraのコア数は、持て余してしまうようだ。

皮肉なことに、メディアエンジンに対応していないコーデックであれば、多コアのメリットが活かせる。

その結果がこれだ。コーデックは一部系列の放送制作をされてる方ならご存知のAVC-Intraだ(注:笑わない)。これにはメディアエンジンは対応していない。期待に近い速度の向上が見られる。

さらに、この内容にインスタンス数の影響を検証した。

インスタンスは、数が増えても劇的な改善は現段階ではないようだ。ただし、メディアエンジンを使わなければ速くなるわけではない。結局のところメディアエンジンを使う方法が速い。

FCPにおけるANE

4K60Pでのマグネットマスクの動きを見てみた。リアルタイムというわけにはいかないが、スムーズに処理していく。この際はANEが活用される。この間は、ANEの依存度が高く、GPU使用率が低くなる(AI処理以外に使用のため?)。

考察

ここまでの検証結果と印象で考察したい。

- メディアエンジンのあり方:メディアエンジンの存在はとても有益だ。これによってローエンドなモデルでも快適な動画編集環境が提供される。しかし、今回のような多コアな環境では、メディアエンジンがボトルネックになって、それらを活かすことができていない。しかし、今後、何らかの理由で「化ける」可能性はあり、その時は大きなメリットとなるだろう。

- 多コア:FCPでは多コアを利用する機会はほぼなく価値は薄い。Compressorは用途によっては、使用する場面が出てくる。現状、順調にシステムが機能しているように見えない。逆に言えば改善時に劇的な躍進も期待できる(いつの時代もそうはならないが…)。

Premiere Pro

従来からの業務制作においては、定番とも言えるPremiere Pro。ここ数年は競合の勢いに合わせるかのように進化がめざましい(以前の記事でも書いたが)。さて、そのPremiere Proにはどのような結果をもたらすだろう。

検証バージョンは、検証時最新のv 25.2.1。

基本動作

他の編集ソフトと同様に、通常の使用時はGPU依存が高く多コアを活用することはない。「ワープスタビライザー」などの一部エフェクトは、マルチコアでの処理が行われることは確認できた。

Premiere ProでのRED

正直、これまでPremiere ProでのREDの編集パフォーマンスは他の2つに比べて、体感や処理の内容など、今一つ引け目のあるものであったが、十分に思えるものになった。

動作中の挙動を見ると、REDの素材の扱い中もGPUへの依存度が高く、CPUの依存度は低い。

レンダリング

Premiere Proの熟練者が気になるのは、レンダリング処理について。度々お世話になるソフトウェアレンダリングとハードウェアレンダリングの兼ね合いを見てみた。

ハードウェアレンダリングとソフトウェアレンダリングは、当たり前だがハードウェアレンダリングが圧倒的に速い。一方で、実はソフトウェアレンダリング自体はソフトウェア処理にしては速い。表の結果は、10bit HEVC 4K60Pの45minを書き出しの結果ということからもわかるだろう。比較してるからそう見えるのであって、遅いわけではない。

理想としてはマルチコアの力で、ソフトウェアレンダリングでハードウェアレンダリングに迫るのがいいが、これはハードウェアレンダリングが速すぎると言えるだろう。

PrにおけるANE

文字起こし/フレーム生成の動作を見てみたがANEは使わない。

これは当たり前とも言える。Adobe社はNPUが話題になる前から「Sensei」でAIに取り組んできた経緯がある。Windows版の開発のことも考えると、GPUに特化するのは自然だ。またフレームの「生成延長機能」においてはネットの外で行われるため尚更関係がなくなる。

考察

ほとんどの動作がGPUへの依存度が高く、多コアであることのメリットは低く感じる。

DaVinci Resolve

その機能の豊富さや、無償で入手できることから多くのユーザーを持ち、その動向に最も注目を浴びるDaVinci Resolveはどうだ。検証バージョンは、主に20 beta1、一部19.1.4を使用した。

- 通常の動作:

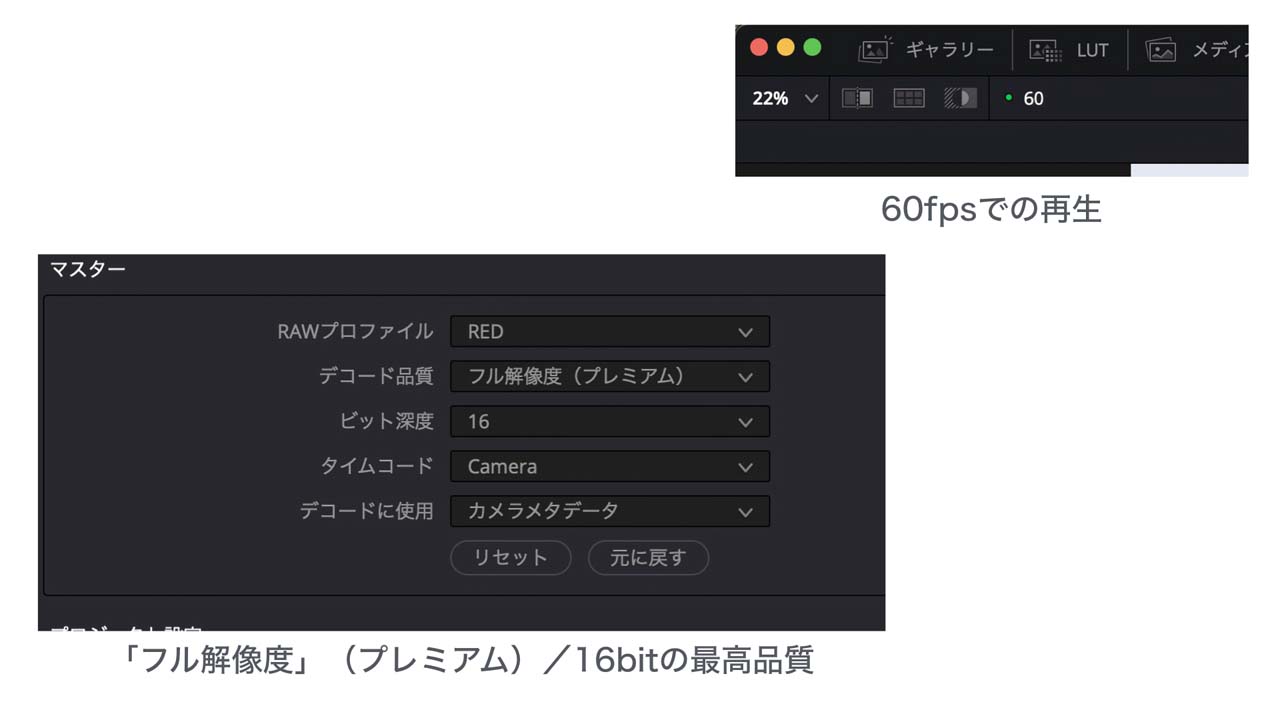

他の編集ソフトと同様に、通常の使用時はGPU依存が高く多コアを活用することはない。ただし、後に記載するようにマルチコアを併用する場合もある。 - RED:

RAWデータからの16bit「フル解像度(プレミアム)」でのディベイヤー処理においても、コマ落ちのない再生が可能だ。

これは他の編集ソフトにはない設定で、品質にこだわるDaVinci Resolveらしさを感じる設定だ。だが、それに伴い高い負荷を求められる内容でもある。とても負荷の高いこの設定では、CPUの多コアが貢献しているようだ。Komodo-Xの6Kデータを4Kタイムラインに載せたもので60fpsでの再生を確認した。

AI処理

AI系の処理はデフォルトでは、オートだがマニュアルでGPUとANEを切り替える設定がある。これを使って動作を検証した。

※ただし、DR20b1ではうまく機能しなかったため、DR19.1.4で確認した。

マジックマスクでの動作を比較した。

結果を見る限り、ANEに比べGPUの方が速い。ただ、気になるのはANEが能力を使い切っているわけでもなさそうなことだ。

考察

他の2つと同じようにGPUへの依存が強い。しかし、一方でREDの高負荷再生などにおいて、多コアを使用するなどフレキシブルな動作も見せた。

これらのことからもDaVinci Resolveにおいて、M3 Ultraモデルを使用する意味は強い。様々な状況に対応しなくてはならないポストプロダクション業務において価値があるだろう。

Thunderbolt 5ストレージ

OWC社のポータブルSSD「Envoy Ultra」2TBモデルをお借りした。ThunderBolt 5に対応したSSDだ。放熱を考えた金属製の筐体で、ある程度重量があるおかげでケーブルのテンションに負けない安定感がある。

Thunderbolt 5による80G bpsのトップスピードと細かいファイル時の速度を確認しよう。トップスピードは次の通りだ。リード/ライトともに5000MB/sを越える素晴らしい結果だ。

細かなファイルの場合

見落とされがちだが、細かなファイルへの対応も重要だ。編集ソフトの場合、大きなデータ量の動画のファイルと、タイトルやグラフィックの細かいファイルが混在する。重要なのはこれを安定した転送ができるかだ。実はNASのソリューションでここで躓くものもある。

検証としてBMPCC OGのデータを用意した。BMPCC OGの記録は、Cinema DNGによる1920×1080の連番ファイル。つまり(近年においては)小さなファイルの連続だ。プロトコルやコントローラーによってはこういった状況が苦手なものもある。この再生はどうだ?その他、FCPのプロジェクトをEnvoy Ultraに移しての動作を確認した。

これらは問題なかった。期待に応える素晴らしい結果だ。

さらに突っ込んでみる

ご存知の方もおられると思うが、SSDのストレージはキャッシュで書き込み性能が左右される要素があり、それによってパフォーマンスの違いが出る。

Envoy UltraがどのSSDをパーツに使用しているかは非公開なので具体的な仕様はわからないが、計測した結果においては書き込み転送時、約50GB付近でキャッシュを使い切りその後、落ち込む傾向が見られる(※特性は製品出荷された時期で変わるかもしれない)。

この値は、書き込み時のものなので編集中には問題になることはないだろうし、パフォーマンスが低い段階でも1000MB/s以上あることからも問題はないと思われる。読み込み時は安定した読み込みを続ける。

ちなみに気になる人もいるかもしれないが、ケーブルは本体直付だ。

総合考察

現状においては、いずれの編集ソフトも、近年のトレンドであるGPUによる処理が、多数コアのCPUの処理を上回る感があった。

通常の編集状況においては、多コアが活用されることは基本的にはなく、GPU依存度の高い動きを見せるのが共通の動きの印象だ。

また、メディアエンジンの存在も考えさせられた。その存在は多コア環境には、ある意味、ボトルネックになっているとも言える。将来、メディアエンジン数の構成割合が増えれば、さらなる速度進化が望めるだろう。

RAMに関しては確かにビデオ編集においては512GBは多いが、128GBもありなのかもしれない。検証中の最大のRAM使用量は70GB台だった。これは単一のアプリの使用時の値なので、併用するアプリが多いなら128GB以上は必要かと思われる。

また、ご存知の通り現代のMacは外部GPUを追加することはできない。つまりMacにおいては、最も速いGPU環境はM3 Ultraモデルとも言える。そして、さらに言えばGPU依存の高い現代の編集環境において、結果的に最も速い編集環境はM3 Ultraモデルと言えるのかもしれない。そう考えると、Mac Studio M3 Ultraモデルの見え方は変わる。

AIにおけるGPUとANE(NPU)

これまでの検証の結果、AIの処理だからといって必ずしもANE(NPU)の処理とは限らず、むしろGPUでの処理が多い。

FCPに関してはApple謹製だけあってANEの使用度は高い。ただし、それ以外はそうではない。これは考えてみれば当たり前だ。現在ももちろん、AI機能は初期の頃から処理はGPUによるものが多い。ましてや、今後わからないがNPUの利用はプラットフォームによって変わるので、クロスプラットフォームなアプリは共通性の高いGPUへの依存が高いのが自然だ。ただ、今後の動向として、それがNPUに活用されるようになっていくだろう。

結果的に言えば、AI技術の進化が目覚ましい現在においては、GPU/NPU(ANE)の両方の充実が望まれる。

まとめ

Apple自身の発表でも、前々モデルのM1 Ultraに比べれば2.6倍高速となっているが、M2 Ultraと比べれば映像編集においては大きな差はない。試してはいないが、検証結果から推測すれば、おそらくその通りだろう。

では、M3 Ultraモデルは、意味がないかといえばそうとは思わない。M3 Ultraは「全方向で強い」のだ。

CPU、GPU、ANE(NPU)、それぞれに得意分野がある。今はGPUが総合的に強いが数年後にはわからない。そして、M3 Ultraモデルはどれにおいても強い。

得てして、新しい技術は、初期の頃はCPUでの処理が一般で、GPUでの対応はある程度技術が成熟してからの対応が多い。その際にCPUの性能は意味がある。認知度が増えてきたANE(NPU)も、今後利用される度合いも増えるだろう。

Mac Studio M3 Ultraモデルは技術トレンドの変わりやすい現代において、長く使える意味あるモデルであろう。今回もオチがついた感があるが…

WRITER PROFILE