8月4日、マクソンコンピュータとティー・エム・エスは、東京都千代田区にあるUDXシアターで「MAXONユーザーミーティング2017」を開催した。マクソンのスタッフによるCinema 4Dの紹介や、オムニバス・ジャパンの河上裕紀氏によるCinema 4Dの使用事例、ハリウッド映画のタイトルシーケンスやタイトルアニメーション制作などで活躍している佐藤隆之氏によるCinema 4Dの表現の可能性の3つの講演が行われた。

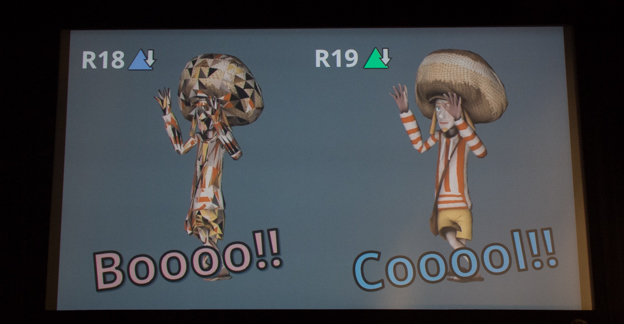

その中で見逃せなかったのはSIGGRAPH 2017で発表されたR19を国内内初お披露目したCinema 4D紹介の講演で、マクソンコンピュータの田村誠氏が新機能について詳しく紹介を行った。その内容を紹介しよう。

ビューポートが大幅に強化され、スクリーン空間反射に対応

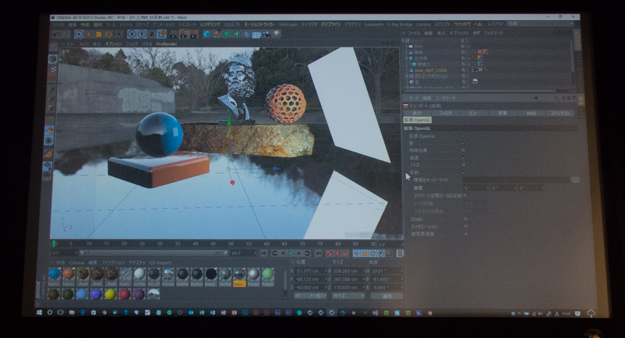

R19のビューポートは、リアルタイムに反射を計算する「スクリーンスペースリフレクション」を導入して反射の描画が大幅に向上した。スクリーンスペース反射やエリアライト反射、ラフネスマップの描画、バンプの複数レイヤーの描画の変更もビューポートでリアルタイムに確認が可能で、作業をしながら常にレンダリングの最終結果に近い状態をビューポートでリアルタイムに確認できるようになった。レンダリングをしてもビューポートとの差は感じられないほど描画は向上しているという。

「拡張OpelGL」の「反射」の項目の中の「スクリーン空間ローカル反射」という項目にチェックを入れるとオブジェクト相互の反射がビューポートで確認できるようになる。画面は「スクリーン空間ローカル反射」がオフの状態

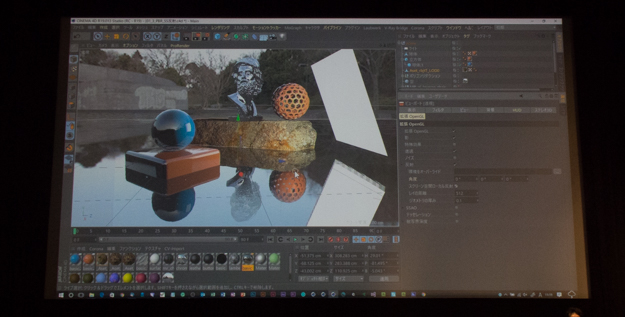

「スクリーン空間ローカル反射」をオンにした状態。ビューポートに写り込みが描画されるようになった

「表面粗さ」を低く設定した状態

「表面粗さ」を100%に設定した状態。レイヤー上部に配置しているバンプを変えれば、ビューポート上の描画は即更新される

被写界深度の設定もビューポートで確認が可能になった。被写界深度に「最大半径」という設定があり、0から20の数値でボケの強弱の調整が可能。「焦点距離」の移動もビューポートでリアルタイムに確認できる。

被写界深度の効果もビューポートで確認が可能

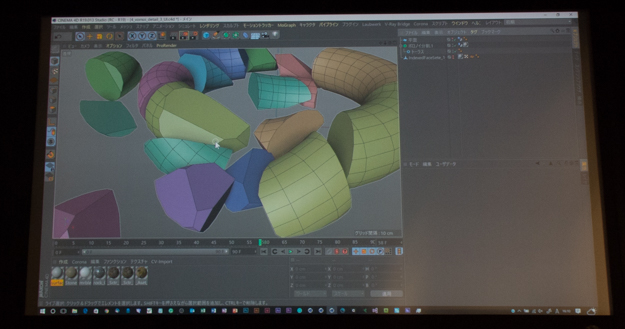

ポリゴンリダクションツールが大幅に改善

R18にはポリゴンリダクション機能として「ポリリダクションデフォーマ」が搭載されていたが、R19では「ポリゴンリダクションジェネレーター」に刷新された。UVを使ったモデルにR18のポリリダクションデフォーマーを適用するとUVに不具合が発生し、UVを保持したいという作業には向かなかった。R19のポリゴンリダクションジェネレーターは、UVをきちんと保持したままリダクションに対応するようになった。

97%削減した状態の比較。R18はUVを壊さずにリダクションはできないことがあった

R19のポリゴンリダクションジェネレーターは非常にきれいな状態を保ってリダクションできる。アニメーションをさせても壊れない

距離に応じてオブジェクトを自動的に切り替える「LOD」を搭載

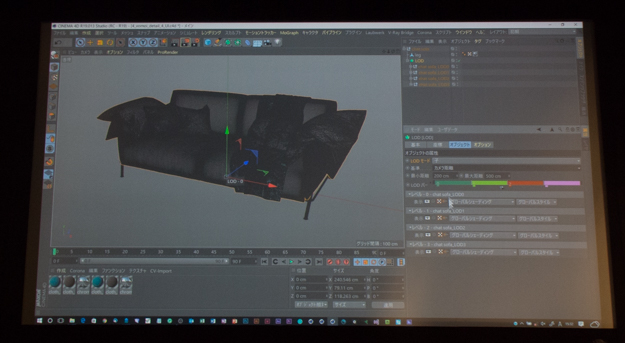

古くからゲームなどのリアルタイムグラフィックでお馴染みの「LOD」(レベルオブディテール)がR19に搭載された。LODは、カメラに近いオブジェクトはハイポリゴンのメッシュに切り替わり、カメラから遠くなればローポリゴンのメッシュに切り替えを自動的に行ってくれる機能だ。近くにある場合はモデル自体を非表示にしたりテクスチャをオフにすることも可能で、ビューポートの負荷を軽減させることも可能になった。

カメラの焦点距離に応じてメッシュを差し替えられることにより、ビューポートの処理を軽減することができる

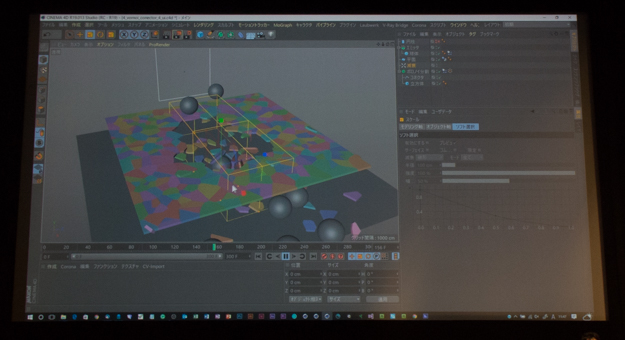

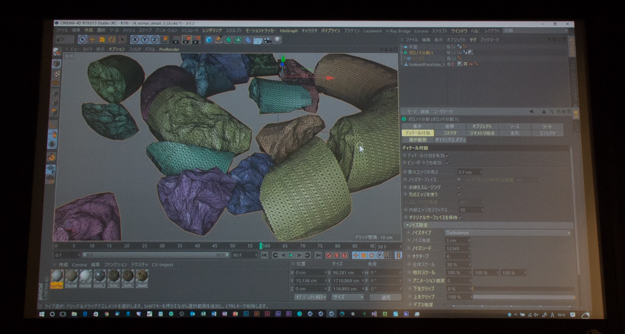

ボノロイ分割が大幅にアップデート

ジオメトリをプロシージャルに破片化できる「ボノロイ分割」に多くの機能が搭載された。特に「コネクタ」と「ジオメトリ結合」「ディテール」の3つが大きな機能改善となっている。これにより、R18のボロノイ分割では少し作りにくかったものが手軽に実現できる。

「コネクタ」は徐々に壊れる様子を実現できるように改善された。R18のボロノイ分割をシンプルにダイナミクスで行うとすぐに破断が起こってしまうが、R19ではコネクタのオブジェクトに「フォースで破断」と「トルクで破断」というパラメーターが新しく追加され、設定した以上の力が加わるところで破断が起こるように設定が可能になった。

また、ボノロイ分割のコネクタタブで「減衰」を追加することも可能になった。減衰オブジェクトを追加すると、オブジェクトの中にあるボノロイセルはすぐに破断が起こるが、外側にある部分は破断が起きない。これらの改善によって、少しねばって破壊するようなアニメーションも非常に少ない手順で作れるようになったという。

減衰オブジェクトを設定することにより、すぐに破断が起きる位置と破断が起きない位置を設定できる

また、「ジオメトリ結合」と呼ばれる個々のボノロイセルの破片を接着できる機能が追加されて、複雑な形状の破片を作れるようになった。「結合タイプ」は3種類で、「クラスタ」や「ポイント距離」などから選ぶことができる。

ボノロイセルの破片を接着できる「ジオメトリ結合」

破片の断面をより自然に見せるための「ディテール」が追加された。R18の断面はスパッと鋭意なもので切った感じになってしまうため、自然に見せるためにはマテリアルを工夫するなど少し手間をかける必要があったが、R19で追加されたディテールによって、破片をよりリアルに実現できるようになった。

R18の断面。きれいな断面の状態になってしまった

R19の断面。ノイズによる凹凸を作り出して自然な断面を実現することができるようになった

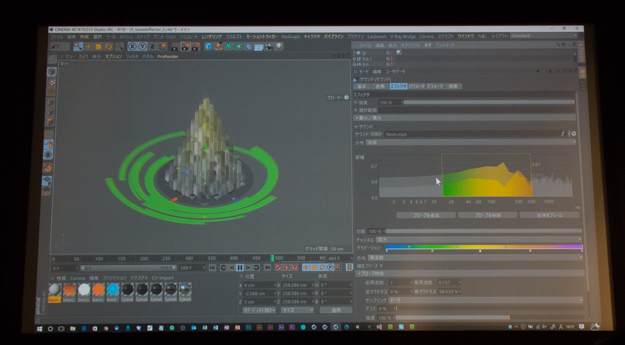

サウンドエフェクターがリニューアル

サウンドファイルを使ってエフェクタの値を変更できる「サウンド」エフェクタがリニューアルした。波形の箇所を選んで取り出せたり波形の中から複数の箇所を取り出せるようになり、波形の低音域、中域部分、高域の波形を取り出してクローナーに効果を与えるといったことができるようになった。

音源の波形の好きな箇所を複数取り出して強弱をつけたりすることができるようになった

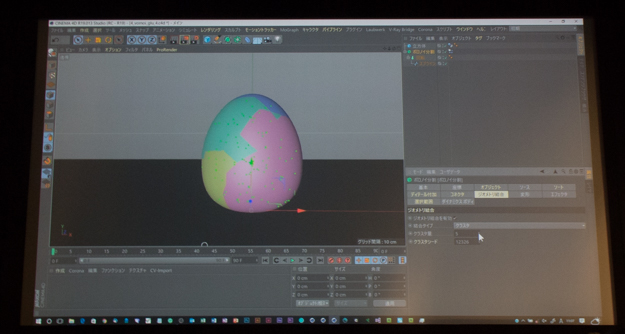

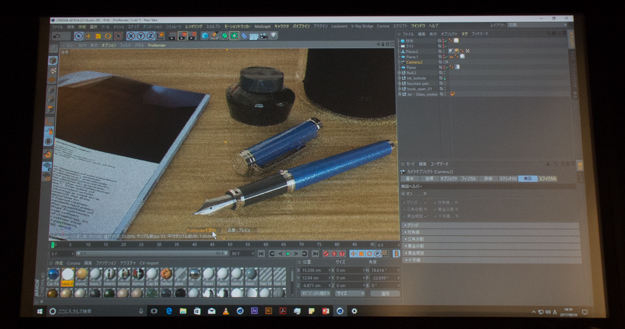

GPUレンダラーのProRenderを統合

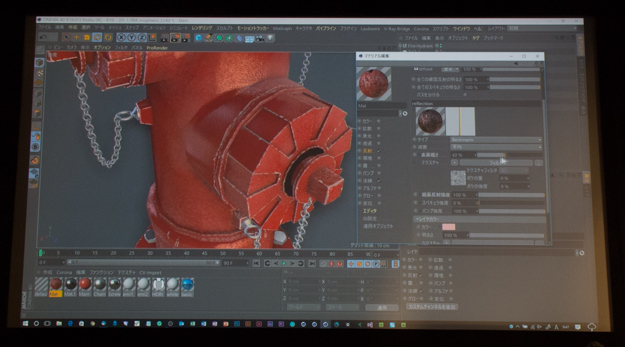

R19よりCinema 4DのネイティブなレンダラーとしてProRenderを搭載した。ProRenderとは、AMDが手がけたオープンソースGPUレンダラーでCPUとGPUで動作し、物理的に正しいフィジカルベースドであり、偏りのないアンバイアスなレンダラーである。

ProRenderの特徴は、Cinema 4Dのネイティブなレンダラーとして搭載されていることだ。Cinema 4Dのビューポートをそのままレンダリングに使えることが可能で、ProRenderを開始とするとシェーダーの変換からシーンの変換が行われて、事前処理の後に即座にCinema 4Dのビューポート上でレンダリングが行われる。カラーを変えれば、ビューポート上でレンダリングした状態のものをすぐに確認することができる。

ビューポートをーをProRender用のビューに指定できる

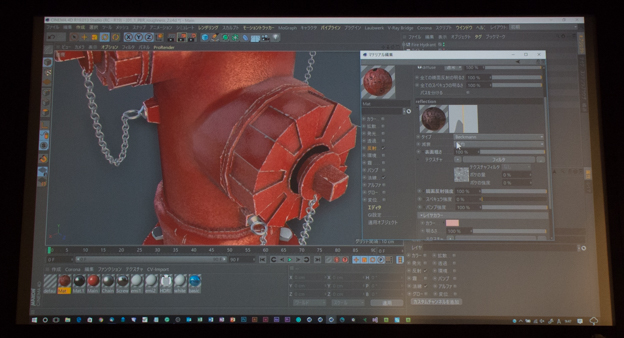

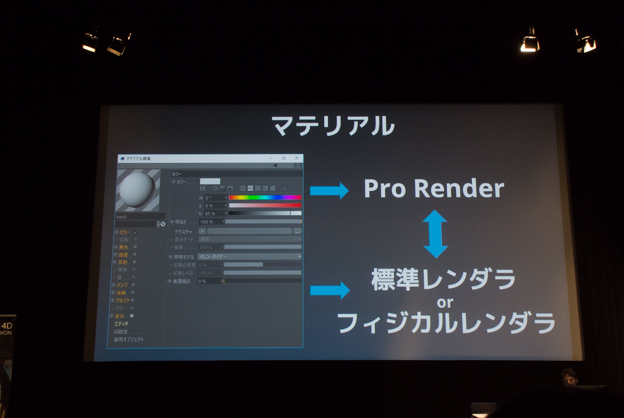

Cinema 4DのマテリアルをそのままProRenderのマテリアルに使うことが可能で、通常サードパーティのレンダラーの多くは独自のマテリアルシステムを使っているのでシェーダーの作り方をゼロから覚えなければならなかった。しかし、Cinema 4DのProRenderはそののまま使用可能で、これは大きなメリットといえるだろう。

Cinema 4Dのマテリアル、ライト、カメラがそのまま使える

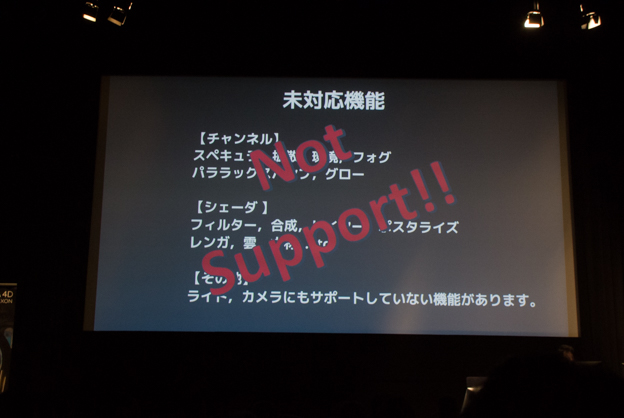

Cinema 4DとProRenderは統合をしたばかりで、ProRenderの性能を100%発揮している状態ではないという。スピードに関してやマテリアルのスペキュラー、拡散、環境フォグはProRenderのレンダリングは未対応。シェーダーに関してもいくつかは対応していないし、ライトやカメラオブジェクトなどサポートしていない機能がある。このあたりは今後の開発を進めて改善していく予定とのことだ。

このほかにも、R19ではキャラクターアニメーションのための強力な機能「PSDモーフ」や複数オブジェクトをまとめてバインド、ウェイトペイントの改善など、多数の機能が強化されている。

ProRenderは今後のバージョンでさらにCinema 4Dへの統合が行われる予定

R19は2017年9月1日に出荷開始

Cinema 4D R19のリリースは2017年9月1日に出荷を開始し、R18と同じ「Cinema 4D Prime」、「Cinema 4D Broadcast」、「Cinema 4D Visualize」、「Cinema 4D Studio」の4種類のグレードで発売される。Cinema 4Dの特徴であるMoGraphやR19の新機能の目玉であるProRenderはすべてのパッケージに搭載されているわけではないので、目的に応じてパッケージを選ぶと良いだろう。

![会議空間の在り方を定義する新基準。Shure「IntelliMix Bar Pro」が目指す機能美と技術の結晶[ISE2026動画レポート]](https://jp.pronews.com/wp-content/uploads/2026/02/dcd474e222baf1b448ad739c7cf2e232-560x410.jpg?crop=1)