txt:猿田守一 構成:編集部

コンパクトなライブスイッチャーMCX-500が登場!

筆者の知り合いの間で、業務レベルのスイッチャーとしてはPanasonicやRoland、Blackmagic Design、NewTek社の製品を配信現場や小規模中継などの収録現場でよく目にする。Sony社製の業務用スイッチャーとしてすでにMCS-8Mが販売されているが、現場でお目にかかる機会が少ないように感じる。そのような中、MCS-8Mの弟分とも言える、お手頃価格帯(メーカー希望価格税抜260,000円)のライブスイッチャー「MCX-500」がInterBEE前に発表された。

Sonyとしては、かなり思い切った価格戦略と機能で業務分野に切り込んできたという印象だ。今まで配信分野やステージ、講演会などの収録現場で遅れを取った分をこの新製品で新たな顧客を確保したいという意気込みが感じられる。さっそくPRONEWS編集部よりMCX-500とカメラリモートコントローラーRM-30BP、それと前回ご紹介したHXR-NX5Rの3台が送られてきた。

MCX-500は小型軽量なボディの中にスイッチャー機能、オーディオミキサー機能、レコーダー機能、ライブストリーミング機能を搭載し、小規模イベントの映像送出や収録を手軽に行えるスイッチャーである。また本機の目玉としてカメラリモートコントローラーRM-30BPを使用し、カメラにタリー信号を送れるなど価格の割にいろいろなことができるライブスイッチャーだ。

前回のNX5Rの検証ではこのMCX-500との連携の確認ができなかったので、今回はそれらを含めた使い勝手や、基本的な性能などを検証してみたいと思う。今回、ライブスイッチングという収録の形を取るため、以前行ったHDUsersの収録現場を再現してみた。

コンパクトな外観

第一印象は「薄くてボタン類が分かりやすそう」である。今までスイッチャーを使ったことがあれば、ボタン類の配置からすぐ使えるのではないだろうか。スイッチャー初心者でもすぐに基本的なことは理解できると思う。また2.1kgととても軽量なので現場への移動などには大変ありがたい。背面パネルを見てみると音声関連はXLRと標準フォンジャックの両方が使えるコンボタイプの入力になっている。また出力はRCAタイプ。このXLRの入力レベルは+4dBとなる。試しにマイクを挿して試してみたが残念ながら-60dBのマイク入力には対応していないようだ。

※画像をクリックすると拡大します

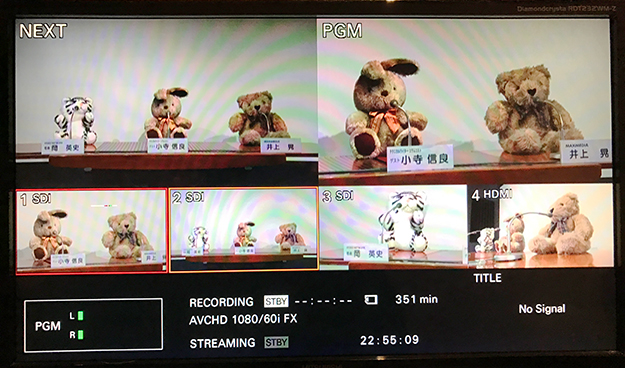

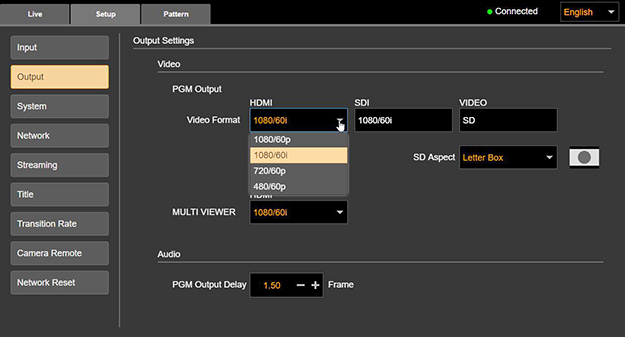

映像入力は3G-SDIが4系統。SDIとの排他的利用ではあるがSDアナログコンポジット2系統、HDMI2系統を装備。DSK(ダウンストリームキーヤー)用としてD-sub15(RGB)が装備されている。PGM(プログラム)アウトはHD-SDI×1系統、HDMI×1系統、アナログコンポジット×1系統だ。また、マルチビューワ用にHDMIが1系統用意されている。

今回お借りしたデモ機はマルチビューワで表示されるプレビュー、プログラム、各カメラ映像の解像度がかなり低い。表示されている文字は綺麗なので問題ないのだが、マルチビューワでの表示の解像度が低いためカメラのピントなどの状態の把握ができなかった。これはデモ機だけの現象なのか分からない。製品版では高解像度の映像になっていると願いたい。

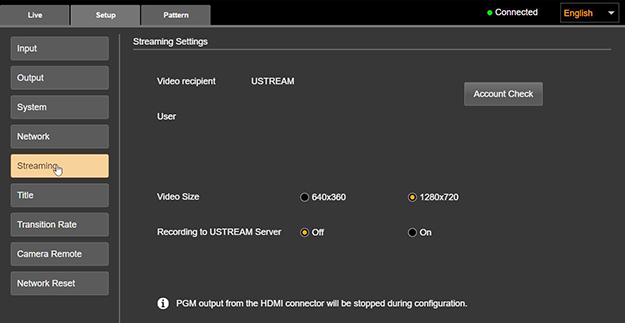

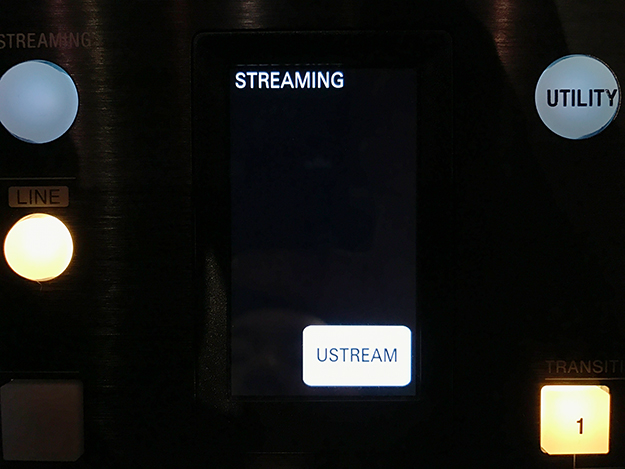

STREAMING端子にLANケーブルでインターネット回線に接続することにより、USTREAMへのライブ配信が可能となる。デモ機の段階ではUSTERAMしか対応できていないようだが、今後のアップデートによりYouTube Liveなどにもアクセスできるようになるかもしれない。

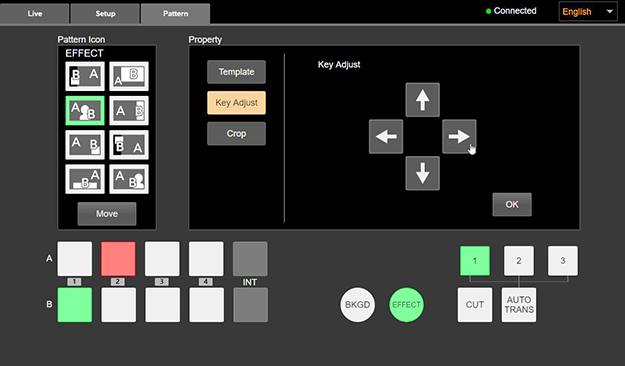

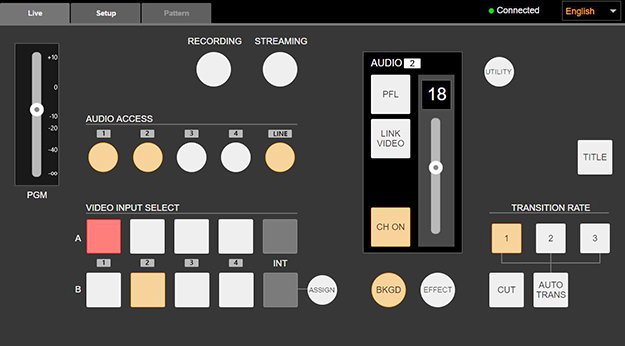

また本機にはもう一つLAN端子がある。こちらにPCを接続することにより本機の細かい設定を行える。設定はPCのインターネットブラウザーから本機のIPを指定しなければならない。この接続にはPC側のIP設定の変更を要するので、ネット環境の変更に慣れてないとハードルが高いかもしれない。ブラウザー上では本機のパネルをグラフィック化した表示になり、この場合はPC上からマウスによる操作ができる(後述)。

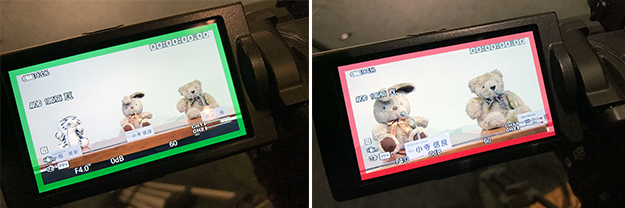

OPTION端子にカメラリモートコントローラーRM-30BPを接続することにより、対応カメラに対してタリー信号を出せる。タリーはカメラLCD上の外周に緑または赤の枠が出る仕組みである。タリー表示は現在、HXR-NX5R、PXW-FS5の2機種のみ対応しているが、今後対応機種を拡大予定だという。

2.5φのリモート端子が3カメラ分ある

左:PREVIEW(NEXT)、右:PGM

RM-30BPではアイリス、ズーム、ピントなど、ほとんどの操作が可能となっている。上部のカメラ選択ボタンで操作するカメラを選択し、1台ずつ、複数同時に操作が行える。3台すべて選択してRECボタンを押し、それぞれのカメラをバックアップとして記録運用が可能。また舞台などで照明の明るさが大きく変わるような場合は、3台同時のアイリス制御も可能。この機能が利用できるカメラは、REMOTE端子やLANC端子が搭載されたSony社製のカメラということになっている。対応機種の一覧はこちらを参照いただきたい。

スイッチング機能

本機は4クロスポイント+DSKという構成になっている。またD-sub接続したPCからDSK(ダウンストリームキーヤー)に映像を出せる。さらにクロマキーやルミナンスキーで文字や絵を抜いたものを最終段で合成が行える。パネル上のTITLEボタンを押すことによりカットで合成できるほか、EFFECTモードではRGB以外の信号に対してもキーヤーを使用できる。

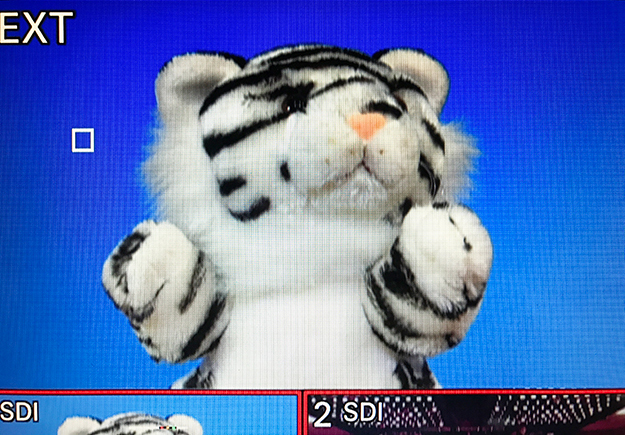

キーイングしたい色を四角い枠で指定する

クロマキーでのキーイングは、抜きたい色をカーソルで選択しKey Adjustを押して完了。抜けの調整はすべてお任せになるので、細かい部分調整ができると良いかもしれない。実際の合成画像をご覧いただきたい。

EFFECTモードPinP

なかなかな抜けの良さではないだろうか。背景色に影響されやすい白いふわっとした毛の部分などかなり綺麗に抜けている。しかしながら動画では若干ジラジラした部分が出ていたので微調整ができればもっとよく抜けたかもしれない。

オートトランジションボタンには3つのトランジションタイムを割り当てることができる。デフォルトでは0.5秒、1.0秒、1.5秒が割り当てられている。設定画面でトランジションタイムは設定可能。

オーディオ機能

MCX-500は外部LINE入力2chのほか、3G-SDI端子よりカメラからのエンベッド音声2ch×4を入力可能。本来収録時のマイク本数が多い場合はミキサーを介して2chにまとめた音声をLINE入力するのだが、場合によってはマイクを、各カメラの外部マイク入力端子に入力することでSDIにエンベッドされた音声を本機に導くことができる。上部のAUDIO ACCESSボタンを押すことによりその入力に対してオーディオを有効にできる。

ボタンを押すと液晶部分の表示が変わりフェーダーが出現。この液晶にはタッチセンサー機能があるので、指でそのままフェーダーを調整できる。PFL(プリフェーダーリスン:フェーダーに入る前の入力信号を確認する機能これを押しても本線への音量変化等の影響はない)が付いていたりVIDEO LINK(カメラを選択した時のみ本線に音が入る)などの機能が搭載されている。

レコーダー機能

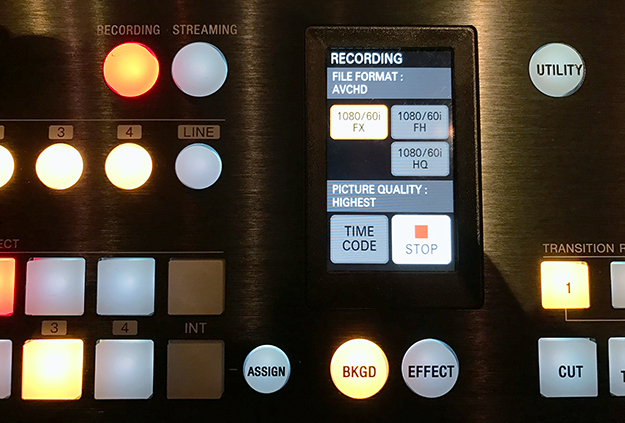

本機にはSDカードとメモリーステックが利用出来る兼用のカードスロットがある。SDカードの場合は裏側を上にして挿入する。記録フォーマットはAVCHD1920 60i。ビットレートはFX24Mbps、FH17Mbps、HQ9Mbpsから選べる。収録する場合は本体パネルにあるRecordingボタンを押すと液晶画面がRecordingモードに入れ替わるので、右下のRec表示のボタンを押して録画を開始する。

残念ながら本機には録画したデータを再生する機能は備わっていないので、確認する場合は別途カメラで再生するなどの作業が必要だ。しかしながら手軽にスイッチャー本体で収録ができるというのは非常にありがたい。またSony製という安心感が得られる。

ライブストリーミング機能

本機の目玉の一つでもあるライブストリーミング機能。デモ機の段階ではUSTREAMに対応している。今回残念ながらUSTREAMでの確認が時間の都合上出来なかったことををお詫びする。また機会があれば紹介したい。

総評

今回のMCX-500は基本的なスイッチング機能としては十分現場で使えると思う。また3G対応で60pでの入力が可能なので高品位な収録も可能となっている。動画配信で問題となる音声と映像のリップシンク問題に対しても、調整が可能となっているなどよく心配りが出来ている製品ではないだろうか。ただ残念な部分なのが、細かい設定を行うにはLAN接続したPCが必ず必要になる。

映像業界を見渡すと、筆者も含めIP関連に疎い部類の人は意外と多い。この部分で購入を躊躇してしまう人はいるかもしれない。出来ればPCとはUSB接続で、ブラウザーではなく専用アプリケーションから操作するというシンプルな方法を取ってもらいたかった。若しくは液晶画面をもう少し大きくし本体のみで設定を行う仕様は出来なかったものか?ちょっと残念である。しかしながら戦略的な価格設定は大変魅力があることは確かだと思う。ファームアップにより加えられる機能があるかもしれないので楽しみな製品となることは間違いないだろう。

WRITER PROFILE