txt:小池拓 構成:編集部

写真と映像編集のコンソール「Loupedeck+」が10月31日に発表された。発表会の様子やLoupedeck+本体写真などはPRONEWSの記事を参照いただくとして、Lightroom専用だった第一世代「Loupedeck」からの変更点で注目されるのは対応ソフトがLightroom以外にPremiere Pro CC(以下:Premiere Pro)、Skylum Aurora HDR、Phase One Capture One Pro(ベータサポート)に増えたことだろう。中でもPremiere Proは気になる人も多いと思う。

今回はLightroom Classic CCとPremiere Proでの使用感を中心にお伝えしたい。

PC/Macに対応するUSB接続のコントローラー「Loupedeck+」。Amazon.co.jpの公式ストアの価格は税込3万4,000円

Loupedeck+のインストールから設定まで

■ドライバーのインストール

まずはLoupedeck Softwareを 公式サイトからダウンロード、インストールする。サポートされているOSやそれぞれの対応ソフトのバージョンはリリースノートに掲載されている。

同時にユーザーガイドもダウンロードしておくと良いだろう。

ソフトをインストール後、OSを再起動すると

- Loupedeck2

- Loupedeck started

というメッセージが出るので、Loupedeck+本体をPCに接続して準備完了だ。

■Lightroom Classic CCの場合

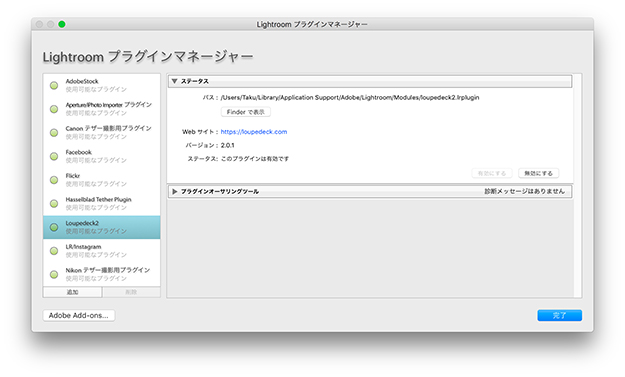

まずはLightroom Classic CC(以下:Lightroom)での一連の操作をしてみよう。Lightroomを起動して、「ファイル」メニュー→「プラグインマネージャー」を開く。

「Loupedeck2プラグイン」が「有効」になっていれば問題ない。

カタログ作成、ファイルの読み込みについてはPCで行う。

■ライブラリモジュールでの作業

ライブラリモジュールでのファイルの確認やレーティングをやってみよう。

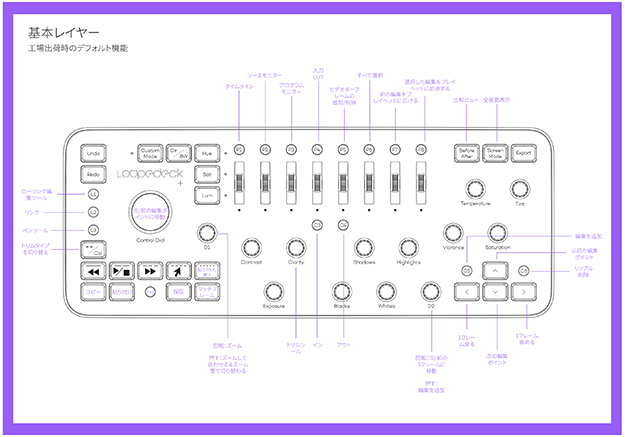

ユーザーガイドPDFにデフォルトでの各ボタンやつまみの設定は記載されているが少々確認がしづらいので、一般的な作業の流れと共によく使う機能のボタン、つまみを紹介をしていく。

Loupedeck+をセットアップする際に表示する画面のLoupedeck+の図を見ながら確認していこう(カスタマイズについては後述)。

ファイル選択の変更は、Loupedeck+本体右下の矢印ボタン、もしくは左部にあるControl Dialで行う。矢印ボタンの場合は本体左下にある「Fn」ボタンを押しながら左右矢印ボタンを押すと複数ファイルの選択になる。

Control Dialの場合は、普通に回転させると左右、「Fn」ボタンを押しながら回すと上下に移動する。

左端にある「L1」ボタンがグリッド表示「L2」がルーペ表示に設定されている。

ルーペ表示にしたままControl Dialを回せば表示ファイルが移動していく。

■レーティング、カラーレベルを設定する

レーティングとカラーレベルは同じボタンを使用する。Loupedeck+本体左部にある5つのボタンだ。

左から星1(レッド)星2(イエロー)星3(グリーン)星4(ブルー)星5(パープル)それらの上にある「- – / Col」ボタンを押すごとに、Star ratingとColor ratingを切り替えることができる。それぞれのボタンを押すと星もしくはカラーを設定できる。もう一度押すと設定なしに戻る。

■フィルタリング

ファイルを何らかの種類で分ける際に、個人的にはカラーレベルを設定することが多い。例えばブルーに設定したファイルのみ表示したい場合は、カラーレベルを設定する状態(Color rating)にしておいて「Fn」ボタンを押しながら青ボタンを押す。同じボタンをもう一度押すと元に戻る。

また、その場で一時的に特定のファイルを別グループに分けたい場合にクイックコレクションもよく使うが、Loupedeck+本体左下の「C6」ボタンを押すと選択しているファイルがクイックコレクションに設定される。

■現像モジュールでの作業

ここからがLoupedeck+の本領発揮だろう。ライブラリモジュールから現像モジュールへは「Fn」ボタンを押しながら「L3」ボタンを押す。現像モジュールからライブラリモジュールに戻る際も同じだ。

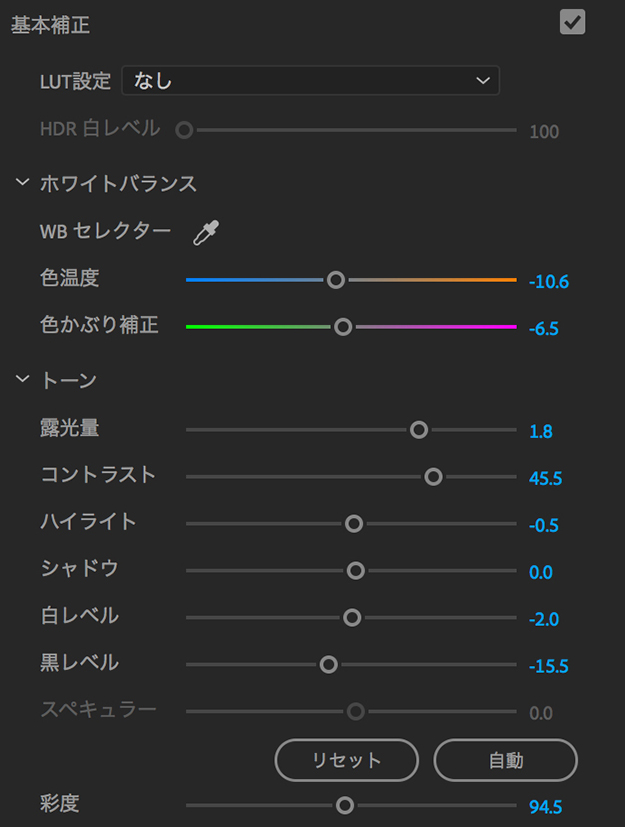

基本補正にある、色温度(Temperature)、色被り補正(Tint)、露光量(Exposure)、コントラスト(Contrast)、ハイライト(Highlights)、シャドウ(Shadows)、白レベル(Whites)、黒レベル(Blacks)、明瞭度(Clarity)、かすみの除去、自然な彩度(Vibrance)、彩度(Saturation)は全てつまみが用意されている。かすみの除去のみカスタマイズ可能な「D1」に割り当てられているが、他は専用のつまみだ。

高感度で撮影した時などに使うディテールの「ノイズ軽減」の輝度パラメータは「Fn」ボタンを押しながら「D2」つまみを回す。

つまみを回す際の数値の変化はパラメータ毎に異なる。例えば色温度は28ずつ、露光量は0.05ずつといった感じだ。

HLSについては、色相、彩度、輝度それぞれ用のボタンがあり、選択後に各色毎のダイアルで調整をする。

つまみとダイヤルについては、一度押すことで値がリセットされる。

本体上部にある「P1」~「P8」にはプリセットが登録できる。初期設定ではLoupedeckが提供するプリセットが登録されているが、自分で作ったプリセットも登録可能だ(カスタマイズについては後述)。

Loupedeck+の使い勝手

画面上のパラメータのスライダをマウスでドラッグするのではなく、コンソールのつまみやダイヤルを回す利点としてよく言われるのが

- 画面から目を離さずに調整できる

- 複数のパラメータを同時に調整できる

の2点だと思う。

画面から目を離さない、という点では、ハイライトやシャドウなどのつまみもHSLの各色のダイヤルも、予め指をそれぞれのつまみやダイヤルに触れた状態にしておけば、とあるパラメータから別のパラメータに作業を移る際にLoupedeck+本体をその都度見なくても十分操作が可能だ。

画像から目が離れるとどうしても意識が一度途切れてしまうが、画像を見ながら作業を続行できるので効率も良くなる。

複数のパラメータを同時に調整するのももちろん問題ない。

例えば、少々派手めな演出をする際、明瞭度と彩度を調整することが多いだろう。これらを1つずつ変更すると一方を変える度にもう一方も調整する、という行ったり来たりな調整になってしまう事がある。

この2つを同時に動かすことができれば、じわじわと追い込めるので無駄な試行錯誤が減る。

色のパラメータと明るさのパラメータもそれぞれを動かす場合も同じように行ったり来たりになりがちだが、例えば「明るく赤い」状態にもっていくのもとても楽だ。

また、マウスを使い続ける事での手首への負担も軽減される。

一度の撮影での撮影枚数が1,000枚以上になりそこから100枚以上を納品するといった場合、同じようなシチュエーションで撮影していればおおよその設定をコピーできるが、例えばアーティストのバックステージ撮影などの場合は舞台袖、通路、楽屋、屋外などなど様々なシチュエーションでの撮影となり、それぞれ個別に調整した方が早い。

細かい作業の連続となるが、マウスでの作業と比べてつまみやダイヤルは格段に負担が軽い。数をこなす方々にはぜひ一度体験して欲しいと思う。

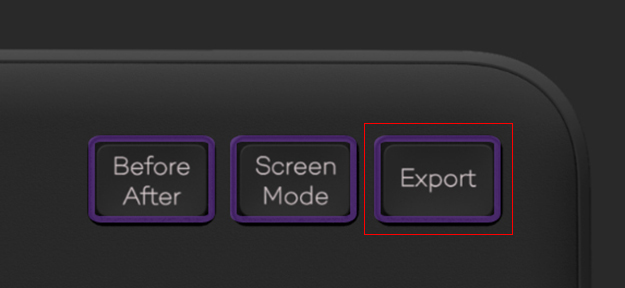

最後に、書き出したいファイルを選択して本体右上の「Export」ボタンを押して書き出し画面を出して各種設定を行う。

Loupedeck+のカスタマイズ

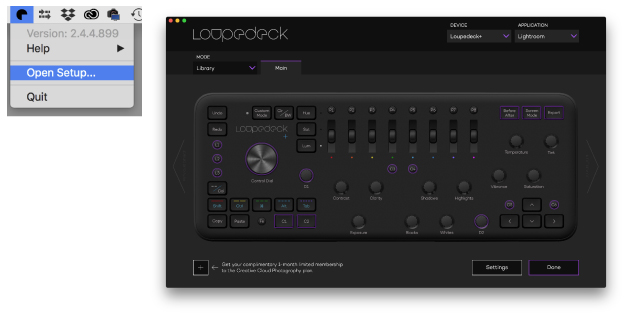

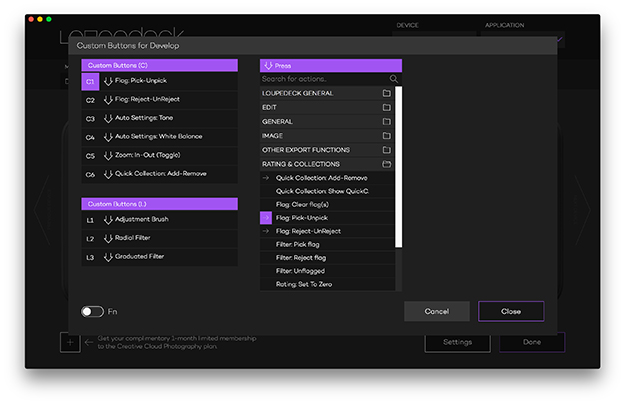

今までLoupedeck+のデフォルトの機能を見てきたが、ボタンやつまみの多くがカスタマイズ可能だ。メニューバーのLoupedeckメニューから「Open Setup」を選択するとカスタマイズ画面が表示される。各ソフト毎のカスタマイズが可能だ。

Lightroomの場合、右上のModeメニューでLibrary(ライブラリモジュール)とDevelop(現像モジュール)を切り替えてその時々でのカスタマイズを設定する。

また、各ボタンの設定画面に入ると、左下に「Fn」のマークがあり、そのボタンをそのまま押した場合と、「Fn」キーを押しながら押す場合を切り替えることができる。

さらにDevelop時にLoupedeck+左上にある「Custom Mode」ボタンを有効にすると、「D1」「D2」以外のダイヤルに別のコマンドを設定できる。そして「Custom Mode」でも「Fn」ボタンでの切り替えが用意してある。

例えば、Before Afterボタンには補正前/補正後の左/右が割り振られていて、「Fn」キーを押しながらの場合が「補正前のみ」に設定されている。ちなみに私は「補正前のみ」を普段使っているので、これらをひっくり返して設定している。

多くのコマンドが用意されていて自分好みに追い込んだカスタマイズが可能なので、よく使うコマンドを登録すると良いだろう。

Premiere Proの場合

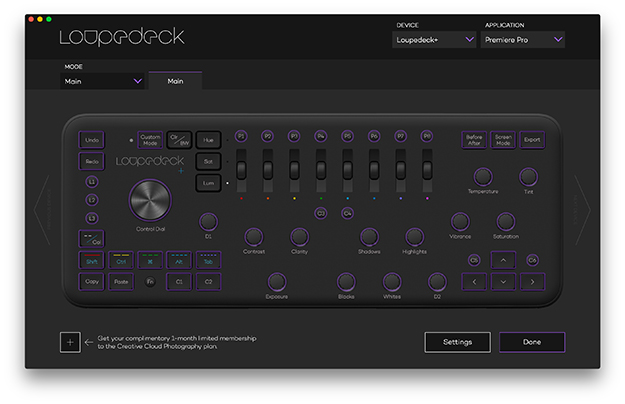

次にPremiere Proでの操作を見てみよう。

Premiere Pro用のユーザーガイドPDFには、通常のモード、「Fn」ボタンを押した状態、「Custom Mode」を有効にした状態、「Custom Mode」で「Fn」ボタンを押した状態それぞれでデフォルトでの割り当てがLoupedeck+本体図と共にわかりやすく表記されている。これはLightroomのユーザーガイドにもぜひ記載して欲しい。

まずはウィンドウレイアウトが「編集」になっている状態での通常の編集作業だが、デフォルトの状態で設定されていなくてもメニューバーの各メニューの多くが登録可能なので、ボタンやダイヤルをカスタマイズすればカット編集、トリミング、ディゾルブ追加といった基本的な編集は概ねLoupedeck+上で行える。

Premiere Pro用のセットアップ画面。こちらのModeはMainのみ

ただし、本来Lightroom用に作られたボタンやつまみを流用するので「Clarity」のつまみでカット点をトリミングしたり「Tint」のつまみでビデオトラックの高さを変更するというような違和感は否めない。もちろんそれは慣れの問題なので、場所と機能を覚えてしまえば作業に支障はない。

各ソフト用にLoupedeck+本体に被せる薄いカバーを用意して、そこに各ソフト毎のデフォルトの機能を表記しておくのも面白いかもしれない。

次に、ウィンドウレイアウトを「カラー」に変更してLumetriカラーエフェクトでの作業を行う際は、基本補正のパネルがLightroomとほぼ同じパラメータなので、対応するつまみがそのまま使用できてLightroomとほぼ同様の操作感となる。

つまみを回す際の数値の変化はLightroom同様パラメータ毎に異なる。色温度は0.2ずつ、露光量は0.1ずつ、ハイライト、シャドウなどは0.5ずつといった感じだ。

また、カラーホイールパネルでは2つのつまみを使ってカラーサークル上のポイントを上下左右に動かすことができる。例えばミッドトーンの場合は「Fn」ボタンを押しながら「Shadows」、「Highlights」のつまみを動かす。さらに「Whites」つまみで輝度の調整ができる。シャドウ、ハイライトについても他のつまみで同様の作業が可能だ。

トラックボールと同等とまではいかないが、似たような感覚での調整ができるのは面白い。

Lightroomと同様に、プログラム画面から目を離さずに様々な色調整ができるのはPremiere Proでも効率に大きく影響するだろう。

なんとかしてきてしまった人たちへ

写真にしても映像編集にしてもコンソールの存在は多くの人が知っているが、業務で携わっている人全体からするとコンソールを使用して日々作業を行なっている人の割合は決して多くないだろう。価格や本体サイズなど躊躇する理由は人それぞれだと思うが、詰まるところ「なくてもなんとかしてきてしまった」のだと思う。また「もう無い状態に慣れてしまっているので」という印象の人も多いだろう。

Loupedeck+は比較的安価でサイズもフルキーボードと同じぐらいと導入のハードルは低いと思う。作業の効率化や手首などへの負担軽減は決して無視して良いことでもないはずだ。

大量の素材に対してそれぞれに異なる細かい作業をする人は、導入を検討しても良いのではと思う。

WRITER PROFILE