協力:ヴィーナスレーザー株式会社

時代のニーズにマッチしたコンパクトな低価格スイッチャー

2020年に入り新型コロナウイルス感染拡大による自粛が様々な分野に影響を与え、中でもリモートワークによるオンライン会議やセミナーなどのビジネス分野、登校することもできずオンライン授業を余儀なくされた教育現場、客入れができない音楽ライブや芝居などのエンターテインメント業界でのライブ配信のように、映像を軸としたインターネットの活用は(これまで無縁だった一般の人たちにも)ごく普通のこととなり一気に普及した。

そうなると次は内容や映像のクオリティアップだ。以前なら単純に専門業者に依頼すればよかったのだが、自粛により経済活動が停滞してしまったこともあり、予算をかけることができない。手っ取り早く自分たちでなんとかするしかない!というわけだ。

先を見越したというか、あまりにもタイミングよく映像機器で愛用者も多いBlackmagic Designからこれまで予想だにしなかった4つのHDMI入力を備えたコンパクトな低価格スイッチャーATEM Miniが登場した。映像制作や配信などで使用する高価なプロ用業務機とされていたスイッチャーが、一気に一般の人たちの手の届くフィールドに降りてきたのである。

死活問題を抱え映像収録や配信に手を出さなければならなくなった人たち、そしてそれらのクオリティを少しでも高めたいと考えた人たちの間で飛ぶように売れ、その後数ヶ月おきに発売された新機種を含めいまだに品不足が続いている状態だ。

前置きが長くなったが、本稿で紹介するRGBlink miniもその流れを汲むものであり、プロ用業務機というよりは広く一般向けの製品となっている。基本的な入出力の構成はATEM Miniシリーズと同じでありながらもRGBlink miniならではの使いやすさも見逃せない。それではさっそく製品の紹介に移ろう。

4つのHDMI入力や2インチTFTディスプレイを搭載

Blackmagic Design ATEM Miniの登場時もそのコンパクトさに驚かされたものだが、本機は本体に2インチのTFTディスプレイやTバーを備えながらもわずか180mm(幅)×112.5mm(奥行)×48.7mm(高さ)と、さらにコンパクトな仕上がりだ(図01)。

(図01)

一目見てわかるようにボタンやノブが最小限に抑えられており、スイッチャーを初めて手にする人にもわかりやすい。解像度などが異なる映像機器やPC、ゲーム機でも利用できる4つのHDMI入力、入力ソースのプレビュー表示や各種の設定が行える2インチTFTディスプレイ、入力ソースの切り替えに手動で変化を付けられるTバー、HDMI出力×1、PCと接続して本機をビデオキャプチャー機器として利用可能なUSB 3.0出力を備えており、低価格とはいえ高額なスイッチャーにも引けを取らない機能を備えている。

本体各部は最小限の操作系で構成

最小限の操作系で構成されており設定方法も単純で、本機を実際に触りながら動作確認をしているうちに短時間で使いこなせるようになるのではないだろうか。ボタン類の数も少ないので操作系と接続端子についてひとつずつ解説していこう。

■フロントパネル(図02)

図02

「VOLUME」ノブ、「S」ボタン、2インチTFTディスプレイ、「M(メニュー」ボタン、「PUSH」ノブ、TバーそしてそのTバーの両脇に1~4の入力ソース切り替えボタンが配置されている。

VOLUME:「VOLUME」ノブを押して左右に回し、AUDIO OUT端子に接続されたスピーカーやヘッドホンなどに出力する音量調節を行う。

Sボタン:「S」ボタンを押すごとに、入力ソース切り替え時のトランジション効果を設定する「MIX」。入力ソースボタンを押すだけでPGM出力を切り替える「FAST」モードとTバーを利用して手動でPGMとPSTの入力ソースを切り替える「TBAR」モードを選択する切り替えモード。PGM上に子画面を表示する「PinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)」などの設定画面を呼び出すためのもので「PUSH」ノブを使って内容を決定する。

M(メニュー)ボタンとPUSHノブ:「M」ボタンを押すと詳細設定のメニュー項目が表示される。基本的には「PUSH」ノブを回してメニュー項目を表示し、さらに「PUSH」ノブを使って内容の変更/決定を行う(図03)。

図03

INPUT:接続されている入力機器の解像度、フレームレート、インターレース/プログレッシブといった走査線などの情報を確認することができる(図04)。

図04

HDMI:HDMI OUTから出力する内容(PGMかマルチビュー)、その際の信号フォーマットを設定可能。本体のディスプレイで全入力ソースを確認することはできるが、トランジション効果やPinP、入力レベルの確認ができるマルチビュー表示は確実なスイッチングを行うためにも不可欠だ。PGMとマルチビューの切り替えはその都度メニューで設定せずとも「PUSH」ノブを押すことによって簡単に切り替えることができる(図05)。

図05

USB 3.0:本体のUSB 3.0端子から出力する内容(PGMかマルチビュー)と解像度などの信号フォーマットを設定することができる。この価格帯の製品でHDMI OUTとUSB 3.0の内容と信号フォーマットを独立して指定することができるのは珍しい(図06)。

図06

AUDIO:HDMI入力ソースからの音声「EMBEDED」あるいは「INPUT 1~4」、AUDIO INに接続されたミキサーやオーディオインタフェースからの音声「EXTERNAL」を選択することができる。「EMBEDED」に設定すると音声はオーディオ・フォローとなり、入力ソースボタンで選択されたものに追従して切り替わる。

特定のHDMI音声を使用したい場合は「INPUT 1~4」で指定すれば良い。「AUDIO BAR」は外部ディスプレイでマルチビューを表示する際、入力ソース、PGMの音量レベルをメーターに表示し、音声に問題がないかを視覚的に確認するのに役立つ機能だ(図07、図08)。

図07

図08

IP SETTING:本機をPCからリモートコントロールするにはLANケーブルを使って同一のネットワークに接続する必要がある。本体自体では固定IPアドレスしか設定できないが、専用のPCソフトを利用すれば自動的にIPアドレスが割り振られるDHCPに設定することも可能だ(図09)。

図09

LANGUAGE:残念ながら日本語は選択できないが、英語と中国語のいずれかを選択可能。

RESET:設定した内容を一括で初期化したい場合、動作が不安定になった場合など、簡単に工場出荷時の状態に戻すことができる。

INFO:本機のシリアル番号やIPアドレス、MACアドレス、ファームウエアバージョンなどを確認することができる。

■バックパネル

HDMI入力×4、HDMI OUT×1、DC12ボルトの電源コネクタが並ぶ(図10)。

図10

■左側(図11)

PCと接続し本機をリモートコントロールしたり、ファームウエアアップデートなどに必要なLAN端子、PCで本機をビデオキャプチャー機器として利用するためのUSB 3.0、ミキサーなど外部からの音声を利用する際、AUDIO IN、スピーカーやヘッドホンに音声を出力する場合はAUDIO OUTを利用する。それぞれの端子は3.5mmステレオミニジャックだ。

図11

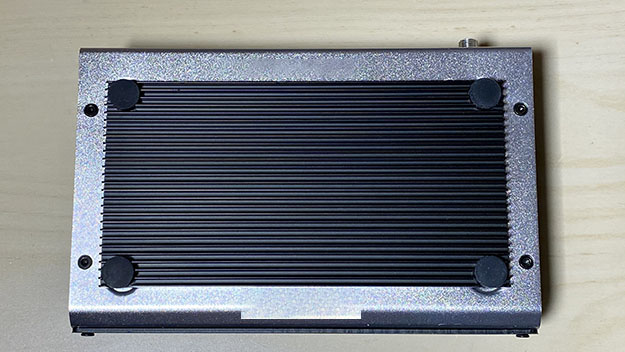

■底部(図12)

放熱用に大きなヒートシンクが取り付けられている。そのせいか、数時間電源を入れたままにしても筐体自体の熱は少し暖かくなる程度に抑えられていた。

図12

■マルチビューの画面構成(図13)

HDMI OUTを外部ディスプレイに接続し「OUTPUT」で「PREVIEW」を選択すると表示されるマルチビュー画面だ。上部左からPST(プリセット)、PGM(プログラム)IN1_HDMI IN2_HDMI IN3_HDMI IN4_HDMIの内容が表示される。PinPによる子画面の内容や位置もマルチビューの画面上で確認することができる。また、それぞれの入力ソースの下には接続された映像機器の解像度、走査方式、フレームレートが表示される。

図13

全てのHDMI入力にスケーラー搭載(図14)

図14:接続された映像機器の解像度やフレームレート、走査方式が異なっていても問題なく表示される

一口に映像機器といっても、実際にはビデオカメラやデジタル一眼、PC、タブレットなど様々な種類があり、機器によってHDMIから出力される信号の解像度やフレームレートなど内容が異なる。もちろん単独で使用している場合は全く問題にならないが、(映像系のプロや詳しい人は別として)一般の人たちは手持ちの機器からどのような信号が出力されているのか、あるいは出力できるのかを意識したことはないだろう。

スイッチャーの中にはスイッチャー側で認識できる解像度や信号フォーマットが限定されていたり、用意されたフォーマットの中から設定したものしか認識しない機種も多い。当然ながらそれ以外の信号が入力された場合は映像を表示することができず、担当者が焦りまくるというわけだ。

スケーラーは入力する映像機器の解像度やフォーマットに依存することなくスイッチャー側で設定した解像度や信号フォーマットに変換して表示してくれる便利な機能である。高価な業務用スイッチャーの場合であってもスケーラーが内蔵されていない機種があるので、実際の現場では単体のスケーラーを何台も用意して対応することも多く欠くことのできない周辺機器の一つといえる。

本機には4つのHDMI入力があり、その全てにスケーラーが搭載されている。一般向けの製品であることを考えると専門知識のないユーザーにとって、まずは接続した映像機器が問題なく表示できることが第一歩であり、もっとも重要だ。ATEM Miniシリーズと同様、RGBlink miniも低価格とはいえちゃんとその辺りに配慮した製品といえるだろう。

■入力ソースの切り替えモード(図15)

図15

「S」ボタンを押して「MODE」画面を呼び出し「PUSH」ノブを使って設定を行う。

入力ソースの切り替えは、入力ソース切り替えボタンを直接押すことで瞬時に切り替わる「FAST」モード、入力ソースボタンと中央のTバーを利用して手動で切り替える「TBAR」モードの2種類が用意されている。

2種類のモードはその都度メニュー設定で切り替える必要があるため、例えばボタン押しの素早い切り替えとTバーを使った手動によるトランジション効果を生かした切り替えを一連の流れの中で行うのは難しい。将来的にメニューから設定を呼び出すことなくモード切り替えができる機能を検討してもらえると嬉しいところだ。

FASTモードでの操作方法

入力ソースボタンを押して直接PGMを切り替えるモードだ。押したボタンは赤く点灯し、現在その映像ソースがPGMとして選択されていることが一目でわかるようになっている。

TBARモードでの操作方法(図16)

図16

中央のTバーを左右に倒すことによって、表示中のPGMからPSTとして選択した入力ソースに切り替えるモードである。PGMとして選択されたボタンは赤く点灯し、PSTとして選択されたボタンは緑に点滅する。Tバーを反対側に倒すことによりPGMとPSTの内容とそれぞれのボタンの色や表示が変わる。

基本的にはPGMの入力ソースから切り替えたい入力ソースのボタンを押してPSTとして選択し、Tバーを反対側に倒すというだけの操作なのだが、ボタンの配置とTバーを倒す位置の関係で少し混乱してしまうかもしれない。というのも、例えばTバーが左側に倒れている状態でボタン1からボタン3に切り替えたい場合、何も選択されていない側にTバーを倒すことになるからだ。文章や口で説明している分にはなんということもないが、実際の操作ではボタンの位置関係とTバーの倒す方向に違和感を感ることだろう。もちろん慣れてしまえば問題になることはないが…。

14種類のトランジション効果(図17)

図17

入力ソースの切り替え時に14種類のトランジション効果を設定することができる。「S」ボタンで「MIX」の設定を呼び出し「PUSH」ノブを使って目的のトランジション効果を選択する。

9種類のPinP(ピクチャー・イン・ピクチャー)(図18、図19、図20)

ベースとなる入力ソースに子画面で別の入力ソースを表示したり、2分割で表示する機能である。

「S」ボタンで「PinP」の設定を呼び出し「PUSH」ノブを使って目的のプリセット・パターンを選択する。ただし、PinPのサイズや位置は変更することができず、あらかじめ用意された9種類のプリセット・パターンの中から選択するのみとなる。

「FAST」モード時はプリセット・パターンを決定した段階で任意の入力ソースの子画面が表示され、その後、入力ソース切り替えボタンを押すことで内容を変更できるが、最初に表示される子画面の入力ソースはあらかじめ指定することはできないようだ。本国のメーカー担当者にも確認したが「FAST」モードでの利用は実用上お勧めしないとのことだった。

「TBAR」モードではプリセット・パターンが選択された時点でマルチビューのPSTに子画面が表示されるので、その時点で子画面に表示したい入力ソースのボタンを押せば良い。内容が決定したらTバーを使ってPGMに出力するという流れだ。というわけで、意図した通りに表示/切り替えを行うにはTBARモードを利用を強くお勧めする。

図18

図19:サブ画面を左上に設定した場合

図20:サブ画面を画面半分に設定した場合

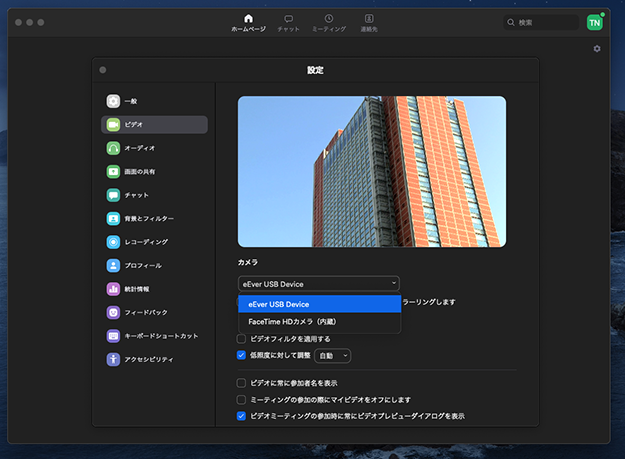

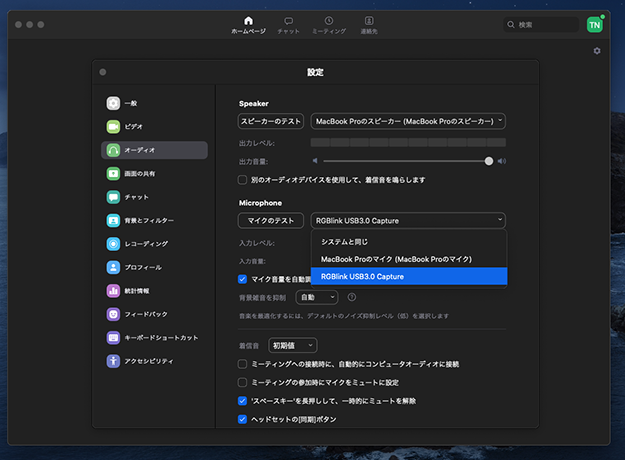

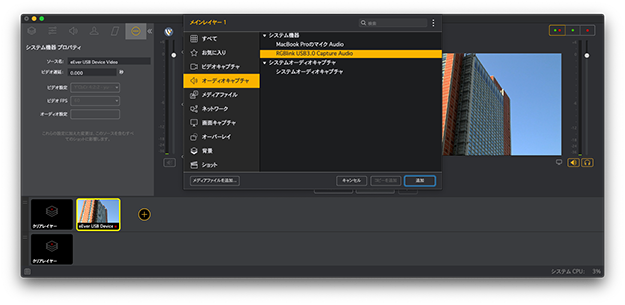

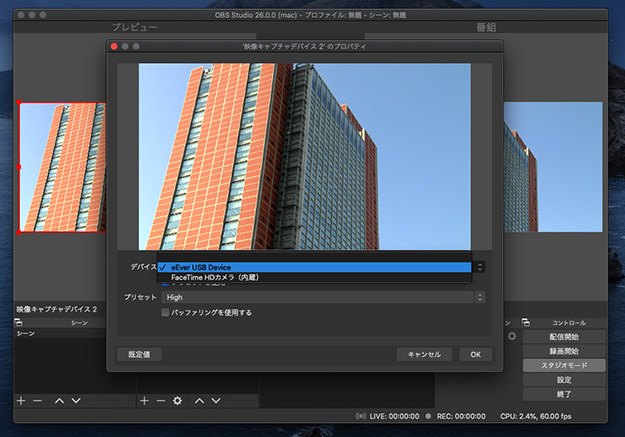

USB 3.0出力とビデオキャプチャー機能(図21、図22、図23、図24)

RGBlink miniとコンピューターをUSB 3.0ケーブルで接続することにより、UVC(USB Video Class)対応のビデオキャプチャー機器として利用することが可能となる。ビデオキャプチャーというよりは、一般的にはWebカメラといった方がわかりやすいだろうか。特別な設定を行うことなく単に本機とPCをUSB 3.0ケーブルで接続するだけで、ZoomやStreamYardなどのオンライン会議ツール、OBSやWireastなどの配信ソフトから利用できるため、PC内蔵よりも高品位なカメラを利用して明るく綺麗な映像でオンライン会議に臨んだり、PCを含め複数の映像機器をスイッチングしてワンランク上のセミナーなどの配信を行うといったことも手軽にに実現することができるのだ。

本機はUVCに対応していることもあり、基本的にPC内蔵のカメラが選択できるソフトであれば同様に本機を選択して利用可能である。ただしUSB 3.0での接続が必須なので古いPCを使っている方は事前に確認しておいた方が良い。

ちなみに利用するソフトによって本機の認識される名称が変わる。RGBlinkで始まる機器が選択肢に表示されない時はeEverで始まる機器を選択すればよい。ちなみにWirecastの場合、映像は「RGBlink USB3.0 Capture Video」、音声は「RGBlink USB3.0 Capture Audio」と表示され、Zoom、StreamYard、OBSでは映像が「eEver USB Device」、音声は「RGBlink USB 3.0 Capture」と表示された。

図21:Zoomのカメラ設定メニュー

図21:Zoomのカメラ設定メニュー※画像をクリックすると拡大します

図22:Zoomのマイクロフォン設定メニュー

図22:Zoomのマイクロフォン設定メニュー※画像をクリックすると拡大します

図23:Wirecastのオーディオキャプチャー設定メニュー

図23:Wirecastのオーディオキャプチャー設定メニュー※画像をクリックすると拡大します

図24:OBSの映像キャプチャー設定メニュー

図24:OBSの映像キャプチャー設定メニュー※画像をクリックすると拡大します

オーディオ入力

音声の入力先にはHDMI音声を利用する「EMBEDED」と「INPUT 1~4」、AUDIO INに接続した音声を利用する「EXTERNAL」がある。ただし、HDMI音声と外部音声を混在して利用することはできず、いずれか一方の選択となる。例えば「HDMIに接続したPC上で音声付きの動画再生を行いつつ、外部のミキサーに接続したマイクでその動画についての解説を行いたい」場合、例えばPCの音声とマイクをミキサーでまとめて扱うか、PC側にマイクを接続しHDMIにまとめるか、といった状況を検討する必要が出てくるかもしれない。

■HDMI音声

「EMBEDED」あるいは「INPUT 1~4」を選択することでHDMI音声が利用可能になる。HDMI音声は、入力ソースの切り替えに追従するオーディオ・フォローモード、任意のHDMI音声に固定するフィックスモードが用意されており、状況に応じていずれかを設定することができる。ちなみにフィックスモードは最新のファームウエアにアップデートすることで利用可能となる機能だ。

■外部音声

「EXTERNAL」を選択するとAUDIO INに接続したミキサーやオーディオインタフェースからの音声を利用できる。ただし、音声入力に対しての音量調整機能がないため、接続した機器側で適正な音量に調節する必要がある。なお音声入力信号はMICではなく、LINEレベルに調整されていると思われる。

オーディオ出力(図25)

AUDIO OUTを利用すればPGMの音声をヘッドホンやアンプ、スピーカーなどに出力することができる。音量調節は「VOLUME」ノブを押してから回すことで行う。接続された機器の音が正しく入力されていない場合もあるので、そのチェックが本体のみで確認を行えるのはありがたい。

図25

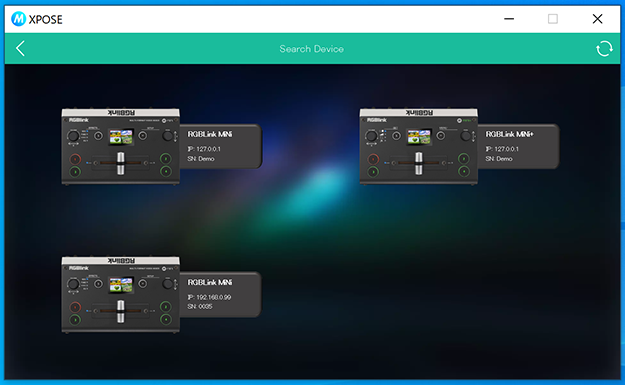

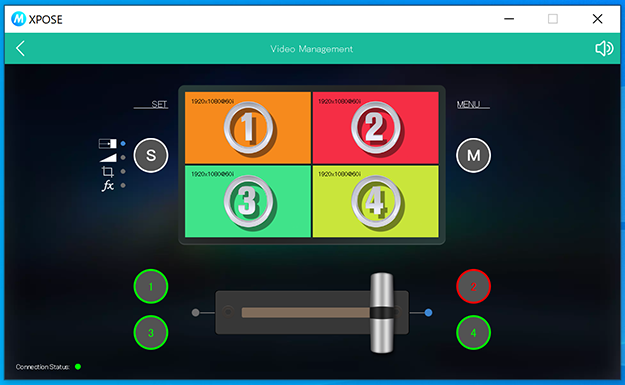

PCによるリモートコントロール(図26)

本機とPCを同一のLANに接続することにより、PC側の専用ソフト「mini」を利用して本体をコントロールすることができる。もちろんソフト側でしか設定できない項目はあるものの、潜在的な機能を活かすためにはPCが必須というATEM Miniとはスタンスが異なる。

図26

専用ソフトを起動するとLAN上のRGBlink miniが表示されるので、リモートコントールしたいminiを選択するだけだ。複数のRGBlink miniがLAN上にあってもそれぞれIPアドレスが異なるので複数機器を個別にコントロールするといった使い方も可能だと思われる。ちなみに上部の2つは購入前に設定内容の確認ができるDemoモードだ(図27、図28)。 ソフトだけの設定項目は次の通り。

図27

図27※画像をクリックすると拡大します

図28

図28※画像をクリックすると拡大します

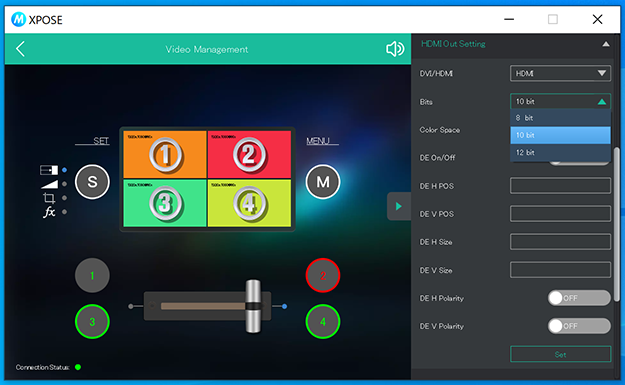

HDMI Out Setting:HDMIの出力にDVIの選択肢が増え、色深度やカラースペース、入力ソースの表示位置やサイズを設定することができる。通常は使用することのない項目かもしれないが、必要であれば細かく調整できる設定用意されているのはありがたい(図29)。

図29

図29※画像をクリックすると拡大します

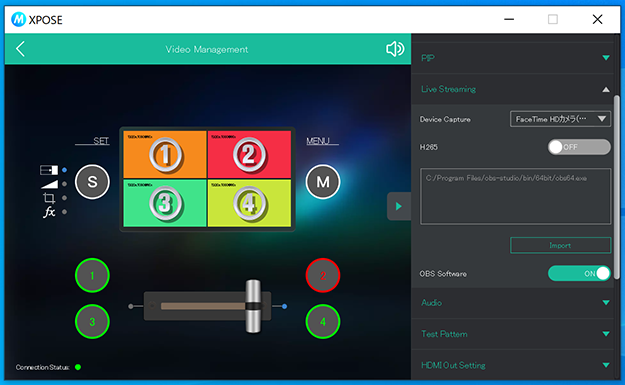

Live Streaming:なんとも勘違いしそうな名称だが、OBSが保存されている場所を設定しておけば専用ソフトの中からOBSを起動できるという、いわゆるアプリケーション・ランチャー機能であり、連携して配信したり、OBSをコントロールできるわけではない。(図30)

図30

図30※画像をクリックすると拡大します

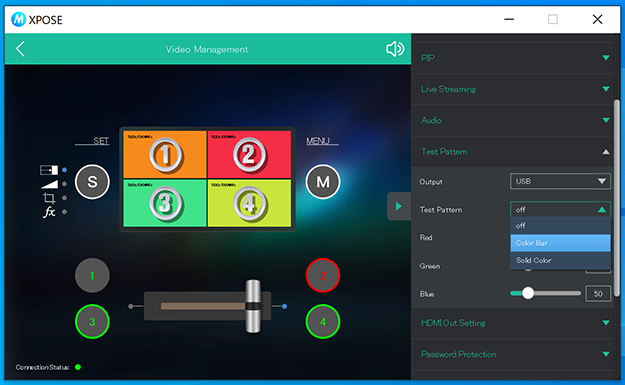

Test Pattern:HDMIあるいはUSBにカラーバーやソリッドカラーのテストパターンを表示する機能だ。ソリッドカラーではRGB値の設定で好みの色で表示することもできる(図31)。

図31

図31※画像をクリックすると拡大します

Password Protection:LANに接続した環境下で勝手に利用されぬようパスワードを設定することができる。

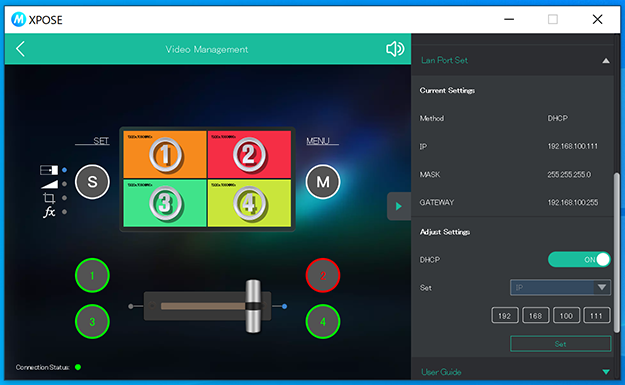

Lan Port Set:本体の設定では直接IPアドレスを入力する設定方法しかなかったが、ソフトを利用するとDHCPによる取得も選択可能となる(図32)。

図32

図32※画像をクリックすると拡大します

Tbar Correction:Tバーを左右に倒し切ったときに正しく両端を認識しているかを調整するものだ。もしTバーを左右いずれかに倒し切ったにもかかわらず、そのように認識されない場合はTbar Correctionを実行して調整する必要がある。

最後に

ATEM MiniとRGBlink miniは共に同価格帯の製品であり機能的にも重なるところが多く、どちらを選べば良いか迷われる方も多いのではないだろうか。ブランド名による安心感、そして機能の豊富さからいえばやはりATEM Miniに分があるように思うが、初めてスイッチャーを触る一般の人たち、そしてそれが主業務でない人たちにとっては、使いこなすためにそれなりの知識や時間を必要とするATEM Miniよりも、まずは本体にディスプレイを備え、最低限の機能に絞ったが故に誰でも簡単に使いこなせる本機をお勧めしたい。特にすべての入力内容をリアルタイムで確認できるディスプレイの存在は、思っている以上に大きなアドバンテージでなのである。

RGBlink miniは複数の映像機器やPCを接続してワンランク上の映像を配信したいと考えているスイッチャー初心者から、可能な限り荷物をコンパクトにまとめたい、あるいはちょっと便利な映像系ガジェットに目のない映像系の人たちまで幅広くお勧めできるコストパフォーマンスが高い製品といえるだろう。

残念ながら、本機にはキーイングにより特定の色成分(例えば緑の背景布を)透明にし、そこに他の映像を合成するクロマキー合成機能がない。これまでは映像系のプロの間では普通に使われていたクロマキー合成もZoomなどのオンライン会議の影響でこれまた一般の人たちにも広く知られることとなった。

もちろん映像系の人たちであれば人物以外にテロップ素材の背景を抜くなどが日常的に使われる機能である。既に本国では同じサイズの筐体にクロマキー合成やPTZカメラコントロール機能を備えたRGBlink mini+が発売されいる。この流れもリリースされてから立て続けに機能強化版をリリースしたATEM Miniシリーズに似ているような気がする。いずれにしても国内での販売が待ち遠しところだ。

本稿は10月27日にリリースされた新しいファームウエアV0.40でアップデートされた内容を元に執筆した。アップデートの主な内容は下記の通り。

- 「VOLUME」ノブを押してから回すことで音量調整を行う方法に変更

- マルチビュー時の16:9表示

- AUDIO SOURCEに特定のHDMI入力(INPUT 1~4)を指定するフィックスモードを追加

- 出力解像度に720p50、1080p24/25/30/50を追加

また評価機をお預かりしていた時点では本機のリモートコントロールソフトがWindows用しかなく、Windows環境を持たない筆者はMac用の仮想マシン環境であるParallelsにWindows 10をインストールして試すこととなった。ソフト自体は問題なく使用することができたものの、純粋なWindows環境と比べ内容に異なる部分があるかもしれない。予めその点についてはご容赦願いたい。

そして実機を返却したその2日後、Mac用のコントロールソフトがリリースされた。通常大手メーカー以外、Mac用のソフトは用意されないことが多いのだが、RGBlinkのMacユーザーも見捨てずにサポートしてくれる姿勢は大いに評価できるし嬉しい限りである。

■RGBlink 「mini」

価格:オープンプライス(想定市場売価:税別39,800円)

発売:2020年9月末

問い合わせ先:ヴィーナスレーザー株式会社

西村俊一|プロフィール

有限会社ファクトリー代表。主に音楽ライブ、トーク番組、セミナーなどのライブストリーミングや収録、制作を行なっている。主な担当番組には、音楽クリエーターの皆さんをゲストに迎え月に一度ニコニコ生放送とYouTubeで配信しているJASRACの広報番組「THE JASRAC SHOW!」がある。

WRITER PROFILE