txt:鈴木佑介 構成:編集部

2021年1月末。ソニーのフラッフシップカメラα1の発表で盛り上がっている傍、突如現れたソニー「FX3」。昨年VENICE、FX9、FX6というシネマカメラを「αの映像軸」として交通整理された「Cinema Line」の新しいカメラとしてこのFX3が末尾に加わる事となった。

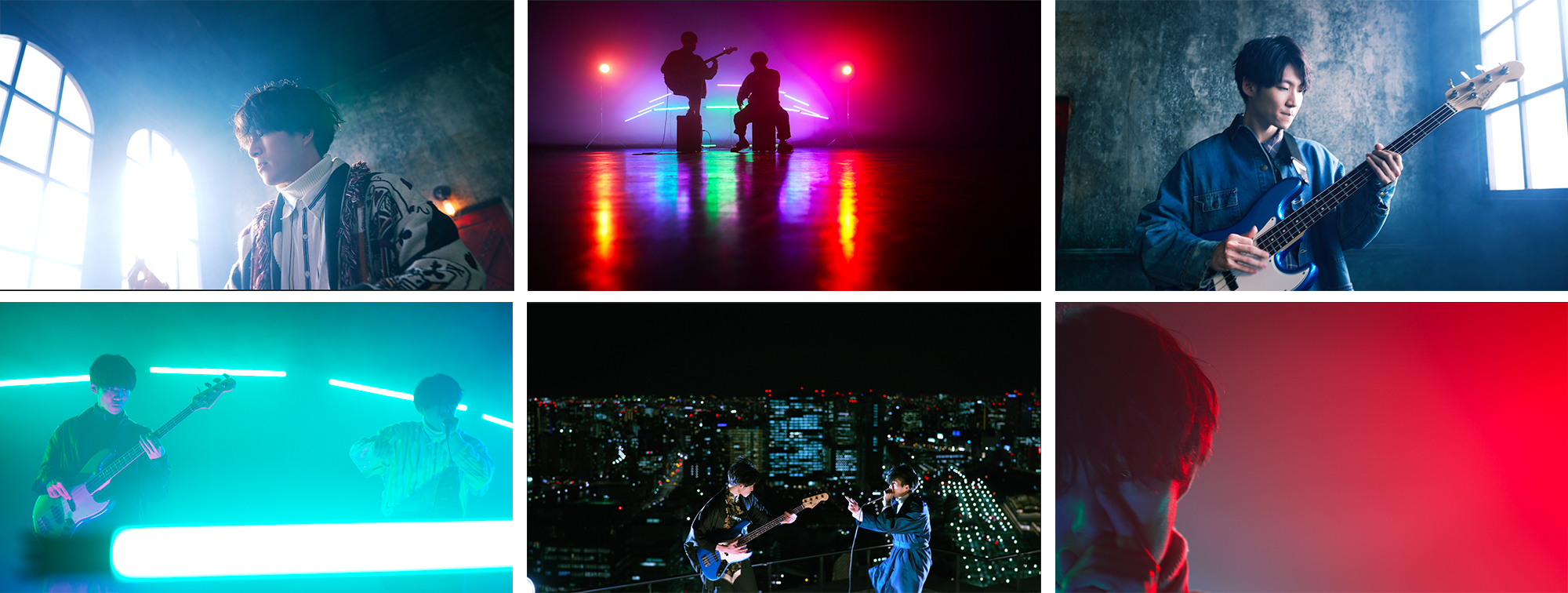

筆者は今回FX3の公式プロモーションに関わっており、約2週間間お借りして、FX3を使ってミュージックビデオを制作した。実際の現場で運用した事を含めインプレッションをお伝えしていきたい。

FX3=α7S III optimaized for Cinema

FX3を一言で言うと「映像制作に最適化されたα7S III」というのが正しい表現であろうか。一度でも映像撮影をした事がある人であればトップハンドルの重要性と利便性は共感してくれると思う。

FX3は音声ユニットを含んだ着脱式のトップハンドルを同梱しており、さらにボディ本体にスクリューホールを持っているので、外部機器を装着したい場合にもケージ類を使わずとも、DSLR撮影のノリでコンパクトにきちんと映像制作ができるようにしてくれている。また冷却ファンが装備されたことで、熱停止の懸念がなくなった。

ボディ前面に追加配置されたRECボタンはトップハンドルを持っての手持ち撮影時やジンバル、クレーン運用の際に便利な印象だった。さらにREC中にはタリーランプが点灯するので一眼レフ撮影でありがちだった「回ってなかった」とか「逆レック」などが回避できるのでありがたい。

S-Cinetone搭載、10bit 4:2:2での最大4K120p内部収録可を筆頭に収録形式、メディア、AFの性能などはα7S IIIとほぼ一緒なので、その辺りは割愛する。先に言ってしまうと、「スチルカメラとしての利便性を排除したα7S III」だと思っていただくと良いであろうか。「スチルカメラで動画を撮る」のになんとなく限界を感じつつもα7S IIIの利便性を感じている人は筆者も含め少なく無いはず。ただ「イチガンはもう使いたいくない」そんな人たちにはFX3はちょうどいいかもしれない。

最初にこのカメラを手にした時はいまいちピンと来なかったが、返却した後にα7S IIIを触ると、どうもFX3が恋しくなった。おそらく、FX3は良いカメラなのだろう。さまざまな場所で公言しているが、正直α7S IIIにはピンとこなかった筆者だったが、約半年近く使用してみてじわじわとα7S IIIの良さを実感していたので、そこに飛び込んできたFX3はちょうどよかったのかもしれない。

サイズ感はEVFをなくしたα7S IIIという感じで、手にした時の感じは同じ重量感だ。心なしかグリップ感はFX3の方がしっくりくる気がする。端子系も同じで、フルのHDMI、イヤホン端子、3.5mmステレオミニ、USB-C、USB(MULTI)。バッテリーもFZ100。メニュー構成もα7S IIIと同じである。

横開きのバリアングル液晶も同じなのが、私的には残念な所だ。後述するが、HDMIポートへの干渉はしない作りになっているが、イヤホン端子やステレオミニ端子を使用すると、液晶は回転できないのだ。

そして撮影にあたってもレンズの延長線上に液晶は欲しい。水平も合わせにくい。従来のフリップスクリーンに戻る事を強く願っている。というかソニーのハンドヘルドカメラのようにトップハンドルにどうにか液晶が組み込めたら便利だったのにな、といくつか言いたい事はある。

しかし、一度持ってもらうと思いの外しっくりくる。前面に配置されたRECボタンなどもジンバル運用などで使いやすい。天面に配置されたサムボタンはカメラをグリップしたまま親指でメニュー操作ができるため、一見便利に見えるがトップハンドルを持っては液晶が見えないため、操作ができない。やはりフリップスクリーンだったらな、と思った瞬間であった。

また、ボタン構成はαと違い、FX寄りのイメージで、映像撮影の操作に必要な機能があらかじめアサインされている。この辺りは当たり前だが嬉しい。余談だが、FX3でも写真撮影ができる。このあたりは中身が同じ所以だろう。

FX3は「コンパクト・フルフレーム・スタンダード」

冒頭で触れた通り、今回ミュージックビデオの撮り下ろしを行った。被写体はベースとビートボックスの二人組「YOLCA」。普段はストリートを中心に活動しTikTokでは3万人を超えるファンがいる。

普通のミュージックビデオは事前にマスタリングされた音源を用意してプレイバックしながら撮影していくのだが、ストリートでの生のパフォーマンス感を活かすため、撮影現場で演奏してもらい、FX3で録音、簡易的にマスタリングして、それをプレイバック音源として演奏する事になった。

映像を見て頂くとFX3のマイクプリアンプの性能の良さも実感してもらえるだろう。こういう事にも即座に対応できるのも映像用カメラとしての魅力であろうか。ドキュメンタリーやライブ撮影、ウェディング撮影などでも活躍してくれそうな印象を受けた。昨年まで大人しかった印象の映像軸のαが再び輝き出した。

「中身がα7S IIIと一緒であればα7S IIIでいいのでは?音声ユニットつけてケージ組めばいいし」そう思うのは当たり前だろう。FX3との値段差も5万円程度だ。だがよく考えて欲しい。音声ユニットを購入し、ケージを組み、トップハンドルをつければ、あっという間にその価格差は埋まる。

そしてα7S IIIはあくまでスチルカメラ。映像撮影には余計なUI、ボタン配置になっているのだ。写真を撮らない筆者のような映像制作者にとっては渡りに船。

ついでに言えば、DSLRをケージやリグ類で武装したがる人が多く見受けられるが、「リグればリグるほど緩む箇所が増える」という事を忘れてはいけない。もちろんきちんと毎回閉めれば良い話だが、慌ただしい現場だと、うっかりそのままでカメラに取り付けた外部機器が外れた事がある人も少なくないはずだ。

FX3は極力ボディ本体のみでカスタマイズできるよう設計されており、ボディ本体とトップハンドルに複数のスクリューホールがある。 筆者はそこにワイヤレスのHDMIトランスミッターやマイク類を取り付けて使用してみた。「コンパクト」を謳っていても絶対にゴテゴテしてしまうのが常の中、FX3は最小構成で扱える初めてのカメラかもしれない。

正直な話、最初にこのカメラを手にした時は存在、デザイン含め懐疑的であったが、実際現場で使用してみるとその利便性には目を見張るものがあった。もちろん、バリアングル液晶が所以のカメラ側面部分への入出力部分端末干渉の問題など及第点はある(筆者は絶対にフリップモニター式派なのだ)。それでも使いやすさ、というか映像撮影における安心感は既存の一眼カメラよりも感じられるだろう。

特に背面のタリーランプは「回っている」事が一ひと目で認識でき、放熱設計のおかげで照明を焚いた室内で長回しをしても熱停止の心配が無い。前述通り、FX3を返却した後に妙に寂しくなってしまったのは本当で、この執筆をしながらも購入を前向きに考えているところだ。

いただけないのはバリアングル液晶か。HDMIポートは干渉しないが オーディオ周りを使用すると干渉する。この手のカメラはフリップスクリーンが間違いなく良い。フリップ型であればアングルを切る際にもきちんとまっすぐに捉えられる。これだけは強く訴え続けていきたい。いっそハンドヘルドのカメラの様にトップハンドル横にモニターを付けれるようなギミックなどあればも面白かったのに、と思う。

写真はα7S IIIだが、ストラップを使用しての手持ち撮影時にはバリアングル液晶が干渉してしまう事がある。こういう使い方をする人も多いはずなのでぜひソニーも改善を検討して欲しい。

映像撮影ファーストの機能性

スチルカメラと同じようなサイズで映像撮影ファーストの機能性と利便性。それがFX3の最大の魅力であろうか。代表的なものとしてやはりトップハンドルだ。カメラにトップハンドルがある、という安心感はきちんとしたビデオカメラやシネマカメラで映像撮影をした事がある人ならば激しく共感してくれるであろう。

たかがトップハンドルであるが、それがもたらす機動性はすごい。FX3はボディ内手ブレ補正に加え、アクティブ手ブレ補正(使用時は1.1倍のクロップ)もついているため、本作品の半分以上のカットは手持ちで撮影を行った。右手でトップハンドル、左手でレンズを支える。その際にボディ前面のRECボタンが役に立つ。

強いて言えばトップハンドルにRECボタンを組み込んで欲しかったが、おそらくこういうフィードバックを元に後継機で反映されるであろう(ついでに可変は無理でも内蔵NDが入ってくれたら言う事はなかった)。

とにもかくにも、手ブレ補正が無いFE 24-70mm F2.8 GMをメインのレンズとして使用したが、美しさと共にその手持ち撮影時の安定感を見て頂きたい。

また、今回クレーンショットをアクセントに入れたいと思い、TERIS JQ40というジブアームを初めて現場で使用してみた。TERIS JQ40は三脚のヘッドを軸にカーボン製のアームの先にDJIのRS2を搭載して使うタイプの新世代のジブである。従来のジブシステムだと高く上げた際にオペレーションが出来ない(リモートヘッドが必要になる)が、RS2のRaven EyeでのForce Mobile(接続したモバイル端末を傾ける事でジンバルを制御する)を使えば自分は地上でカメラをスマホで操作できる優れものだ。アームの先頭にジンバルが載るため、カメラが軽量なほど良い。その点もFX3は最適だった。ちなみにジンバルに載るカメラなら、なんでも大丈夫とのこと。多くの人に使ってもらいたい。

クレーンのオペレーターは必要になるが、セットアップも簡単で軽量のため即座にセットアップし使用できた。その動きも是非映像で見て欲しい。

アームが3mのTERIS JQ40は出来る表現が多様化する。ローバジェットの現場でRS2を使っている人は導入をぜひ勧めたい(プライスも驚くほど財布に優しい)。赤坂に日本に唯一の代理店があり、デモ機が展示されているようなので、興味ある方は是非足を運んでもらいたい。

■TERIS JQ40

日本代理店(唯一)

▶株式会社DVC

〒107-0052

東京都港区赤坂7-7-4-1F

TEL:03-5575-5112

FAX:03-5575-0588

営業時間:11:00~21:00

定休日:不定休

ジンバルやクレーンの撮影時にFX3が最適なのはそれだけではない。αシリーズを使った事がある方なら分かると思うが、そのオートフォーカス性能だ。合焦速度はもちろん、その追従性がまたすごい。顔認識はもちろん、瞳オートフォーカスにも対応しているため、人物がそのフレームの中にいれば、ガッチリとくらいついて離さない。FX6ではタッチフォーカスこそ出来ても、タッチトラッキングができなかったがFX3ならばα7S IIIと同様、タッチトラッキングが可能なのも強みであろうか。FX6の良きパートナーになるだろう。

S-Cinetoneがもたらす「現場第一」の当たり前

今回はS-Logは使わず。S-Cinetoneだけで映像を作り上げた。S-Cinetoneの特徴はミッドトーンからシャドウにかけては通常のビデオガンマと同様でミッドトーンからハイライトにかけての階調がビデオガンマに比べてなだらかになる。シャドウ部がほんの少し青くなり、肌(スキントーン)の発色が鮮やかに。少しだけ赤みが増す。カラー作業をせずとも「良いルック」が得られるのだ。そのおかげでカラーもほとんどいじっていない。微妙なカーブ調整のみでこのようなルックに仕上がった。

ベースができているので、プライマリでの微調整と必要に応じてのセカンダリ作業だけで済む。撮りも仕上げもクイックに出来る優れものだ。特に昨今のカラーグレーディングブームでカラーを勉強したものの、「良いコントラストがわからない」という方が一定数いるのが事実なのでそういう人にとってはベースの画がしっかりできるS-Cinetoneは画作りにおていの最強のガイドラインとなるのではないだろうか。

α7S IIIにも無償アップデートで提供が始まったS-Cinetoneは2021年の一つのトレンドになりそうな予感だが、自然光でも撮ったままではなく、光をコントロールをしてこそのガンマである。実際触ってモニターを覗けば、ライティングの重要性を感じてもらえると思う。要するにきちんと現場で作り上げてこそのガンマだ。きちんとライティングすれば良いルックを作ってくれる。

もちろん、自分の好みでコントラストをつけて好きなルックを追求したい人は、10bit 4:2:2のS-Log3で撮影すれば良い。α7S IIIと同様、きちんとチューンされたS-Log3なので、きちんと適正で撮り、きちんと扱えば、フッテージは期待に応えてくれるであろうどちらにせよ「現場でやれることはやっておく」という当たり前の事を再認識させてくれた。

以前別の記事でも書いたが、現場で感パケに近いイメージをモニタリングしながらキャスト・スタッフでコンセンサスが取れるのは最大の魅力だ。

※画像をクリックすると拡大します

再び輝き出した映像の「α」

まとめるとFX3は「映像制作者向けのα」だ。これからの映像クリエイター、FX6ユーザーのサブカメラとして最適だろう。難しい知識は無くとも、アイデアさえあればFX3がカタチにしてくれる。これを手にした次の世代達の「α」の物語が始まった気がしている。

別記事でも書くがα1もまた刺激的だ。ソニーは刺激的でなければいけない。今年はREDとソニーを現場ごとにうまく使い分けながら様々な仕事をしていこうと思っている。2021年ソニーがまた面白くなってきた。皆の期待が高まってきた今、α7S IIIの発売までのような空白の期間が無い事をソニーに強く願う。

FX3とFX6を並べてみた

最後にFX6と並べてみた。FX6でも十分コンパクトだが、FX3がいかにコンパクトかよくわかってもらえるだろう。またカラーとデザインに一貫性があるのも魅力だ。「プロ機」っぽい感じはとても大事である。

両カメラとも高感度耐性もある。行き着くところはMFかもしれないが、普通の仕事であればソニーのAFの性能を活かさない手はない。ドキュメンタリー、ウェディング、動画コンテンツ作り。様々な分野で活躍するであろう。

FX6とFX3のコンビはこれからのシステムとして良いかもしれない。S-CinetoneとS-Log3を使い分け、その気になれば外部出力でProRes RAW収録も可能(筆者はまだ懐疑的だが)。オープンでのロケはNDフィルター内蔵のFX6を、手持ちでRun&GunしたいときはコンパクトにFX3を選ぶのが良いだろう。迷っている人は是非一度手に取ってもらいたい。

WRITER PROFILE