txt:鈴木佑介 構成:編集部

This is The Special One.

2021年1月末、ソニー初の「α」のフラッグシップ機として華々しく発表された「α1」。αRシリーズに劣らない約5000万画素のフルフレームセンサー、α9を超える連写性能、αSシリーズ譲りの動画撮影機能に8K動画撮影が加わった、スペックを並べるだけでも誰もが注目するハイスペックカメラである。価格もハイスペックで税別約80万円。

ミラーレス一眼に80万という価格に躊躇する人も多いかもしれないがこのレポートを読んで頂いた後、考えが変わるかもしれない。なぜならば、「α1 is The Special One」。それは唯一無比の特別なものなのだ。

α1=R+9+S

誰でも知っているようなスペックを並べるだけのレビューはしたくないのだが、α1を語るにはまず大枠のスペックを伝える必要がある。冒頭でも述べた通り、α1は高解像度を司るRシリーズ、連写を司る9シリーズ、高感度と動画機能を司るSが筐体サイズそのままに一つになったものだ。ソニーのαで培ったテクノロジーがこれでもか、というくらい詰まっている。

数年前から始まった「フルサイズミラーレス戦争」に疲れ、おそらく己が使うメーカーが定まった人が多いと思うがこのα1にはスペックだけでも興味を引いた人は多いのではないだろうか?

かくいう筆者も昨年には「スチルカメラのカタチをしたものから卒業」を宣言していたが、このα1は「別腹」だった。発言を一時撤回する。

筆者がα1の何に惹かれたか?惹かれたのは8K撮影の機能ではなく、「約5000万画素」のフルフレームセンサーで「1秒30コマで連写」が可能だという事だった。

古くから筆者の記事やPRONEWSを読んでくれている方はご存知かもしれないが、2017年の夏に最初のα9が発売された際、筆者はα9の1秒20コマでの連写機能を使って映像作品を作った事がある。24コマあれば映像として成立する中、20コマの若干コマ落ちした感じは逆にノスタルジックさを醸し出し、映像作品として面白いものに仕上った記憶がある。一度ご覧になっていただいておくとα1との違いがわかりやすいかもしれない。

今回のα1であれば秒間30コマ連写が可能になる。そのスペック通りの性能であれば写真を並べるだけで普通に「動画」になる。「またやってみたい!」とα1に想像意欲が掻き立てられた。

今回2月末に行われたCP+ ONLINEのソニーブースでα1のプレゼンを受け持った事もあり、α1の連写で映像制作にチャレンジする事になった。

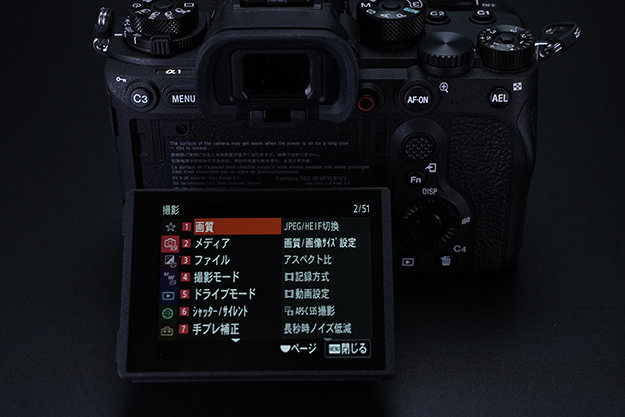

ボディはパっと見、従来のαシリーズと同様。R4や9 IIあたりをイメージしてもらうのが良いだろう。もちろんボディ内手ブレ補正内蔵。液晶モニターもフリップ式で筆者的にも好感だった(バリアングル液晶反対派)。よくこのスペックを同じサイズ感のカメラに詰め込んだと感心する。

HDMIはフルに。バッテリーもNP-FZ100で共通。ただ、α1だと他機種に比べてバッテリーの消費が体感で早いかもしれない。

8Kオーバーの静止画連写で作る「Still Motion Film」

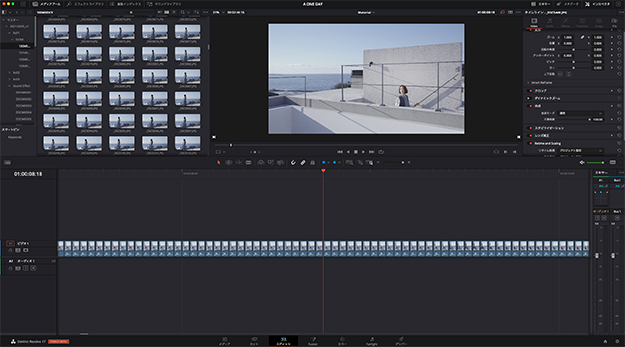

さて、本題に入りたいところだがまずは作品を見て頂くのが手取り早いだろう。

「A ONE DAY」その名の通り、α1での写真の連写で撮影された撮り下ろし作品だ。写真の連写で作った、という前情報を持っていても、途中からその事を忘れてしまうかもしれない。それくらい自然に「動画」として成立している。

そりゃ30コマあれば動画になるだろうと、頭でわかっていても、実際目の当たりにした時「本当か」と震えたのを今でも記憶している。4分と少し長い作品だが、是非一度ご覧いただきたい。正真正銘の「Still Motion Film」だ。証拠映像というわけではなくが合わせてメイキング映像もご紹介しておく。

ここからは制作背景とワークフローなどをシェアしていきたい。α1で16:9の画角で写真撮影をすると、比率上、約4200万画素(8640×4864)となる。それでも8Kの3300万画素(7680×4320)を上回る解像度だ。その写真素材をどう扱って編集するか、それが重要だ。まずはそこから考えた。

8K超えといえども、きちんと8Kの解像度で見る視聴環境はおろか制作環境も含めて現実的に無く、ましては動画ではなく、高解像度の写真ファイルを映像編集ソフトのタイムラインに並べただけでかなりコンピューターに負荷がかかり、再生すら思う様にできない。

今回はその8Kオーバーの写真素材達(JPEG)をまずは8640×4684のタイムラインの上に並べ、ProRes 422 HQで一本のムービーファイルとして書き出し、その素材を4Kのタイムライン上で編集を行い、4kの映像として書き出す事にした。4Kであれば素材的に約2倍強までのポストで拡大しても問題無い計算になる。それを踏まえて撮影を行った。なぜRAWでは無く、JPEGで撮影したかは後ほどお伝えする。

机上の理論ではそれで問題なく、実際編集できたのだが、落とし穴は現場にあった。

FX3の記事でも紹介したが、DJI RS2と組み合わせて使うTERIS JQ40というジブアーム。今回の撮影でも機材協力を頂いたのでここでも是非紹介したい。

シャッタースピード1/250以上、JPEG、1カット5.5秒の壁

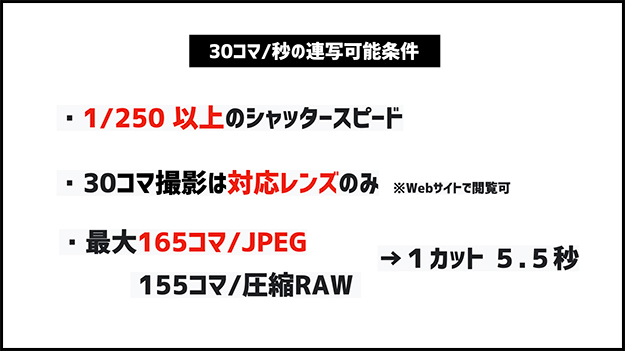

秒間30コマでの連写を行うには3つの条件があった。まずはシャッタースピードが電子シャッターの上で1/250以上のシャッタースピード。映像の世界でこのシャッタースピードを使う事はほぼ無い。編集時にモーションブラーをつけないとカクカクしてしまう。これが第一の壁。

第二の壁は秒間30コマは対応したレンズで無いとできないということ(ソニーのWebサイトに提示されている)。最新のソニーのFEレンズ系であれば大丈夫だが、使いたかったレンズが対象外で使用できなかった。今回はメインレンズとして24-70mm F2.8GMを。広角レンズとして12-24mm F2.8 GM、1カットだけ70-200mm F2.8 OSS GMを使用した。

第三の壁が最大にして落とし穴。JPEGで最高165枚・圧縮RAWで最高155枚と連続撮影可能枚数が決まっていた事だ。30コマ換算でJPEGで5.5秒が1カットの撮影最大尺ということになる。スタートからカットまで5.5秒。この中で「使い所の画」の尺を確保しないといけない。これはかなり難易度が高い。圧縮RAWでの撮影も考えたが、JPEGと10コマ違いはかなり大きい差と感じ、JPEG撮影で行う事に決めた。

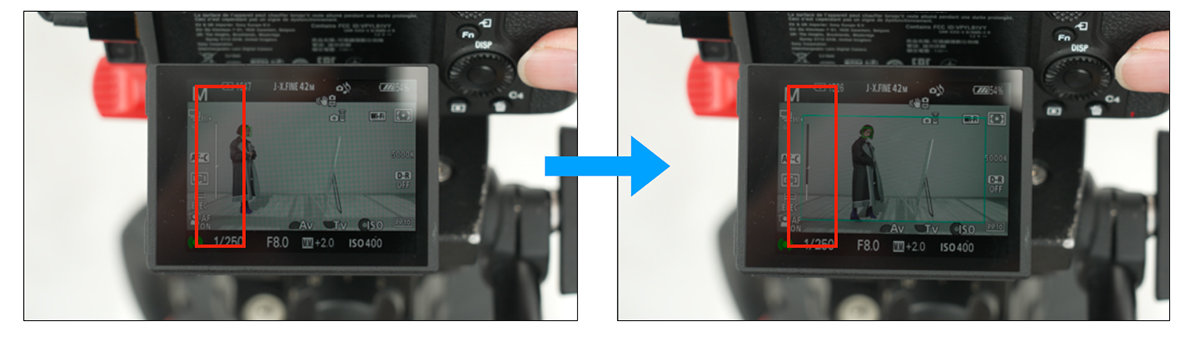

連写についてだが、きちんと秒間30コマ、165コマまで撮れる事には嘘偽りはなかった。BTSのビデオでもあったように、連写開始から限界枚数まで左側に縦位置のバーが表示され、ゼロになると著しく連写が遅くなる。要するに記録はされるが、JPEGの場合165枚という限界枚数を超えるとコマ落ちする。

また、立て続けに連写を行って、カード(CF express Type Aを使用)が熱を持つと連写の精度が落ちる事もあり、現場ではカードを取り出して冷やしたり、カメラを少し休ませる事もあった。そもそもこういう使用方法は想定されてはいないと思うので、仕方無い。

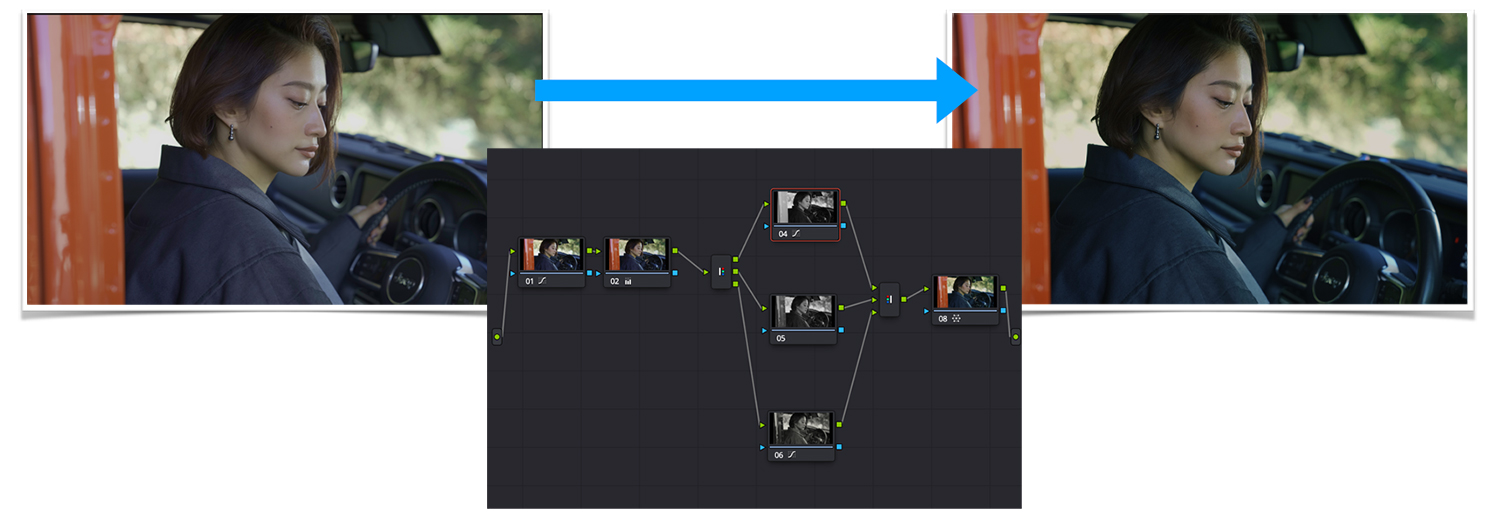

※画像をクリックすると拡大します

※画像をクリックすると拡大します今回の撮影では主人公の女性が朝、身支度を整え、とある場所から別の場所へ移動する、という話(きちんとストーリーと含みはあるので想像していただければ幸いだ)。

2つのハウススタジオで移動時間を含め朝7時から17時まで、10時間の撮影となった。素材の撮れ高はエクストラファインのJPEGで28,242枚。写真として考えたら結構な枚数に感じるかもしれないが、映像尺にしてみるとおよそ15分。普段ならおそらく1~2時間程度の素材になるので、これを知った時には「本当にこれで作品が作れるのか」と悪寒が走った。

というのが、撮影素材の尺というよりも1カット5.5秒という時間だと「余韻が撮れない」という事だ。冒頭やラストのような海を見つめる主人公の後ろ姿からフェードアウトやディゾルブなどの際の「のりしろ」が圧倒的に無いのだ。

少しでもそういう余韻を作るために、今回30コマで撮影したものを24コマで編集している。そうすることで80%のスローモーションが自然に使える。一部オプティカルフローでスローモーションをかけている箇所もある。普段普通の映像撮影で出来ないことを補填するのに少し頭を使うことになった。

※画像をクリックすると拡大します

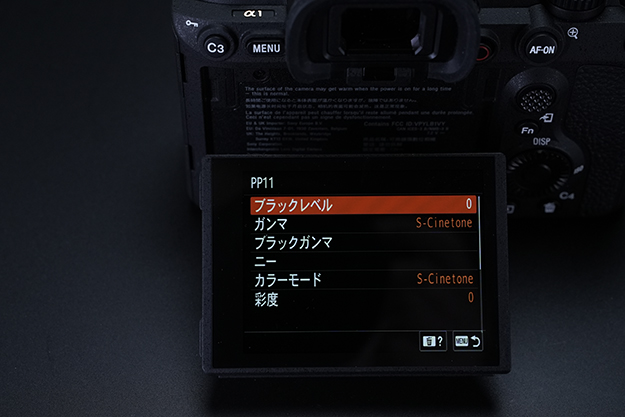

前述通り、映像的にコマ数を少しでも稼ぐためにJPEG撮影を選択したが、ここにも罠がある。JPEG撮影という事は8bitの素材となる。なのでダイナミックレンジを確保しようとしてS-Log3でJPEG撮影をしようとしても結局は8bit。ポストで色をどうこう、というのが難しくなってしまう。つまり「現場で極力作り込んで、照度のバランスを取る」という事が重要になった。昔さながらの「現場での見た目が全て」の世界での戦いだ。

それでもポストで変更を加える余白を少しでも、という事で、今回PP10(ピクチャープロファイル)のHLG(ハイブリッドログガンマ)で撮影を行う判断をした。HDR視聴環境あってこそのHLGだが、SDR環境で見た時にミッドトーンから下はビデオガンマミッドトーンから上はログガンマの様な見え方(データの収録)をしてくれる。

10bitが搭載されるまでのαで苦し紛れに使っていた手法だが、実は悪くない。極力現場でイメージに近づけて、若干の微調整で済ます。FX3でのS-Cinetoneで撮影した時に続き「現場が全て」を最新のテクノロジーを使いながら感じる事になったのも不思議なものだ。

※画像をクリックすると拡大します

※画像をクリックすると拡大します

他に苦労した点は「撮影した素材を動画としてプレビューできないこと」であろうか。

ATOMOSのSUMO(19インチモニター)で再生してカメラのダイヤルをぐるぐる回してプレビューを行った。コマ落ちしているかどうかのチェックはなかなか骨が折れた。また、3インチ程度のカメラの液晶では、フォーカスが意図する場所にきちんと合っているか判断はしづらくやはり大画面のモニターが現場には必需品だと改めて実感した。

あとは当たり前なのだが、音は録れない。本編での音素材は当日および別の日に似た状況でアクションを再現、サウンドオンリーとして収録。映像編集時に当てた。さながら昔からの映画作りの様相を呈した。

ここまで進めておいてアレだが、「普通に8Kの動画撮ればいいのでは?」と思う方が多いと思う。筆者も撮影中にそう思い、ラストカットの撮影が終わった後に、同じ状況、同じ設定で8Kの動画素材を撮ってみた。

素材を公開するので、ご覧いただきたい(4K書き出しとなっている)。比べてみると、これが不思議なもので8K動画は確かに綺麗なのだが、なんというかノスタルジックさに欠ける印象。静止画を積み重ねたものの方が、なぜかリッチに感じるのは制作者だからであろうか。

今回「映像制作のアプローチで写真撮影を行う」という事を行っていなかったことは我々はこうした一瞬一瞬の積み重ねの時間を今生きていてるのだな、ということ。そして写真を動かしたものが「動画」というオリジンを現代にて再認識できた。

写真と動画がクロスオーバーした今、その交差した彼方の写真も動画も同じ「映像表現」である、という事が見え始めた。α1がもたらすのは何かの終わりか始まりか。「映像」というものを深く考えるきっかけになりそうだ。

(パート2の動画機能編へ続く)

WRITER PROFILE