![Vol.164 なんてことだ!YoloBox Proでたいていのライブ配信はあっという間に出来てしまう!実践篇[OnGoing Re:View]](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2021/11/ong164_yoloboxxpro02_top.jpg)

16万円で買えるスイッチャー・レコーダー・エンコーダーの1台3役「YoloBox Pro」が面白い!3系統までマルチストリーミングできるエンコーダーとして最終段として使っても充分なコストパフォーマンスだが、今回はスイッチングやタイトルインサートなども含めてこれ1台で本当にどこまで出来るのか?検証してレポートしてみたい。

ディレイなしなのにリップシンクが気にならない!

スイッチャーといえば映像処理に数フレームの遅延が発生しリップシンクがズレるというのが常識だ。YoloBox Proはこのリップシンク対策の音声ディレイ機能は搭載されていない。本体はAndroidベースで動いていると聞いてリップシンクはかなりズレてしまうのではないか?と思っていた。

ところが!実際にミキサーの音をLINE INに入力しカメラ映像と共に配信・録画してみたところほとんど気にならないレベルだった。一般的なトークやスポーツ中継ではリップシンクの心配をする必要はなさそうだ。音楽ライブのドラム部分やピアノ部分では敏感な人は少し気になるかもしれないが、メーカーにディレイ機能の追加はすでにリクエスト済みだ。近い将来ファームアップデートで実装されることを期待したい。

長時間配信でも熱問題とは無関係!

液晶モニター一体型の小さな筐体にスイッチャーもレコーダーもエンコーダーも入っているとなれば放熱はどうなのか?も気になるところだ。長時間配信などの負荷はどうなのか?Facebook LiveとYouTube Live配信に本体SDカードへの録画を8時間続けてみたが、本体は驚くことにほとんど熱がこもらなかった。

本体にミニ三脚などにつけて使用することが多いだろうが、ケーブルはすべて上から出るスタイルになっている。端子部分を下にしても画面が上下反転しないため、常にケーブルの負荷には気を配る必要がある。ミニ三脚よりノートPC用の冷却スタンドを使用する方がケーブルマネージメントは良いだろう。これもメーカにリクエスト済みだ。ケーブルがすべて本体の下から出るようになればカメラ三脚などに取り付けてカメラマンがスイッチングしながらスポーツ中継などもワンオペでやりやすくなる利点もある。

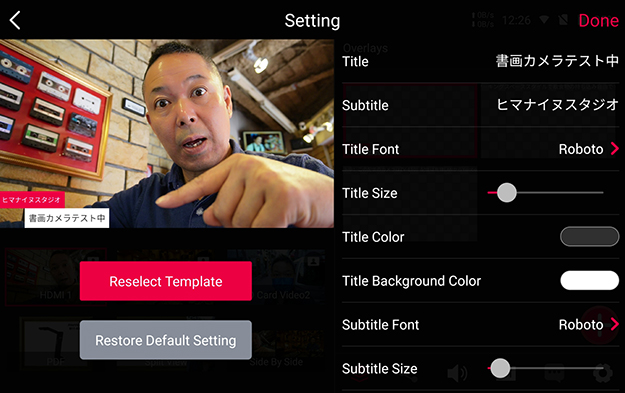

タイトルインサートが超カンタン!

スイッチャーでタイトル合成といえば透過PNGのファイルを事前に仕込んだり、キーで抜くためのパワーポイントを用意してパソコンをつないだりと、事前準備が必要だが、YoloBox Proはとても簡単だ。

文字の大きさやレイアウトもタッチですぐに設定でき本体に記憶しておいて複数のタイトルを重ね合わせることも出来る。OBSやXsplitなどの操作と同じ感覚だ。スクロールにも対応しているため、ライブカメラに店舗情報をスクロールさせて集客につなげるなどの使用可能だ。タイトルはいつでも文字の大きさや色を変更できるので、自分にあったタイトルを数種類作っておけば、文字を改変するだけでたいていの番組に対応可能になる。

ライブ配信のコメント引用タイトルが最高!

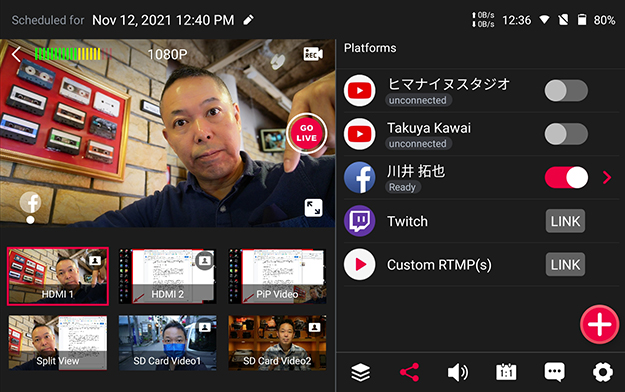

さらにライブ配信のコメント引用タイトル機能が面白い。これは視聴者のコメントから任意のものを選び画面に随時合成できる機能だ。RTMPでの直接配信には対応していないが、本体でログイン設定したFacebook LiveとYouTube LiveとTwichに対応している。

操作も簡単で、最初にどんなレイアウトや大きさで入れるかを調整してコメント引用タイトル機能をオンにするとそこにコメントが流れ始めタッチすると合成される。別のコメントをタッチするとそれに置換される。とても直感的で、YoloBox Pro本体だけで視聴者のコメントを拾えるので、演者が自らコメントを選びながら画面に合成しダイナミックにトーク番組を展開できる。

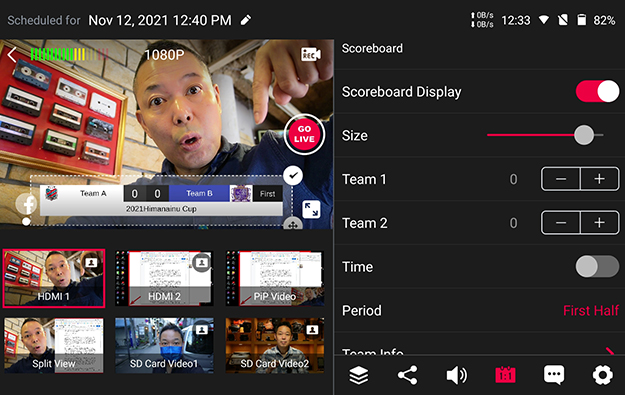

スコアボードがスポーツ中継に便利!

アマチュアスポーツのライブ配信に最適なスコアボードの機能もある。チーム名や大会名に加え透過PNGのロゴも2つインサートできる。点数はプラスボタンですぐに変えられる。カウントダウンタイマーと減算タイマーもついている。サッカーを前提にした設計だがプラスボタンで増加する単位を変更可能であれば、今後の機能拡張しだいではいろいろなスポーツに対応できそうだ。

寄りと引きの2台のカメラを入力し、外部レコーダーを3つめに入力して簡易なスロー再生機にすればワンオペでのスポーツ中継も夢ではない。本体のSIMカードで配信できるYoloBox Proの機動性の良さが最大限活かせる。

カメラ入力は順番さえ守ればバッチリ!

HDMIは3系統ありカメラやパソコンを1080pで接続できる。ネゴシエーションの手順があるので、本体の電源を入れて起動してから電源の入っているカメラのHDMIケーブルを挿入する。この順番を守らないとHDMI信号を認識しないのため、最初は「あれ?」と思うかもしれない。使用中にHDMIケーブルの抜き差しでソースを変えても特に問題はない。ただソースを見つけたときにパッと入力される感じではなく5秒くらいのタイムラグがある。端子名が表示され回転矢印アイコンがグルグル回るのでそれが落ち着くまで待とう。

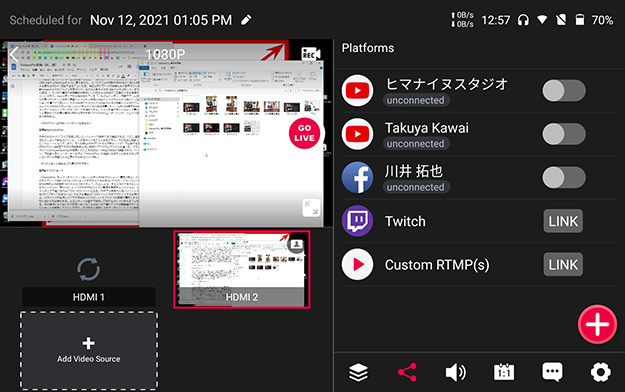

USBポートを使えば4カメまで拡張できる!

どう面白く使うか?のキーはUSB端子にある。一般的なノートパソコンについているUSB-A端子はWebCamの入力に使えるのだ。ということは3系統のHDMI端子に加えUSB端子を使えば4カメに拡張できることになる。最近はテレワークの需要もあり数年ぶりに高性能なWebカメラもどんどん発売されているので広角カメラをUSBカメラに託してしまうのも面白い。モノ作り番組や料理番組を前提にした場合はUSB端子に書画カメラを接続するといいだろう。

AVerMediaから発売されている「M15W」などはバッテリー内蔵でアームがどんな位置にもピタりと決まり、書画カメラにも人物用のWebカメラにもなるので絵のバリエーションを増やせて楽しい。ただUSB端子からの入力はWebカメラの性能にもよるがフレームレートがHDMI入力より低くなりがちなので、その点は注意したい。

なお、USB端子はWebカメラだけではなくマウスやキーボードも接続できる。カメラを増やすのではなく大量のタイトル更新などが必要な番組の場合、操作を早く行うためのユーザーインターフェイス拡張に使う手もある。

HDMIアウトは外部レコーダーにも渡せる!

本体のSDカードにライブ配信と同じビットレートで録画できる機能がある。ただし通信状況などによって配信のビットレートを低めにすることもあるだろう。その場合は録画も低ビットレートになってしまう。

そんな時はHDMIアウトから外部レコーダーで記録できる。HDMIアウトは設定で本体の液晶画面と同じ画面かプログラムアウトかを選べる。ブラックマジックデザインのHyperDeck Studio HD Plusを接続したところ問題なく1080pの60fpsで録画できた。バッテリーで駆動するレコーダーをつなげばYoloBox Proの機動力を活かしたまま、本体と外部レコーダーの録画による二重化も出来るので心強い。

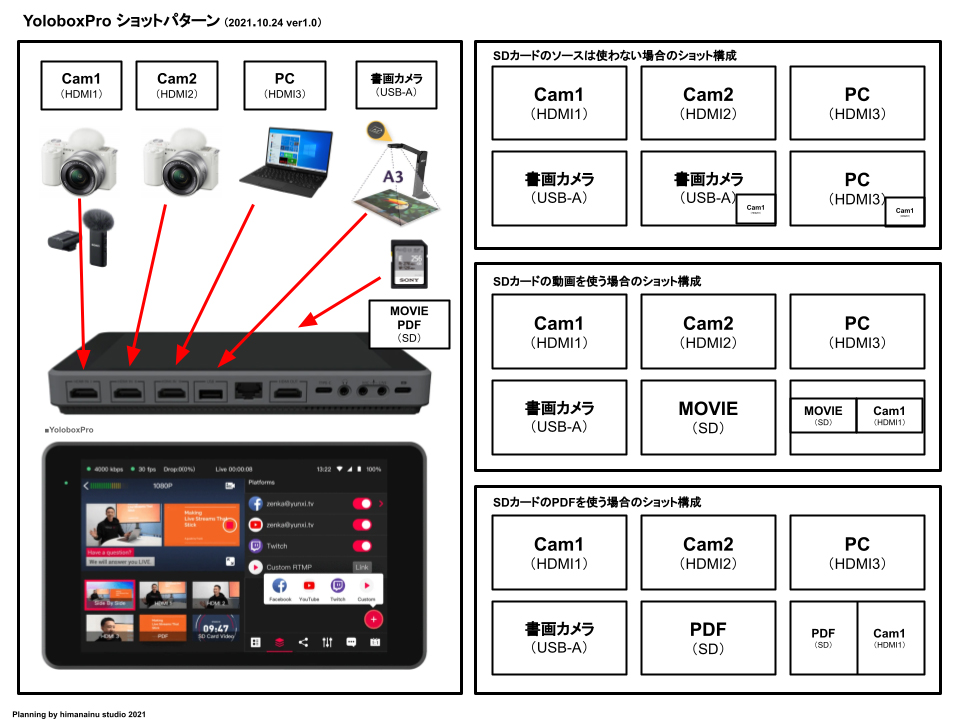

6つのショット構成をどう使うのかがカギ!

YoloBox Proをスイッチャーとして使いこなすカギは6つのショット構成にある。というのも、入力ソース含めて6つ以上のショットを作ることは出来ないからだ。どういうことか?HDMI端子とUSB端子に4つのカメラを入力していたとしよう。するとそれでもう4ショット使うことになる。残りの2ショットにPinPやSDカードの動画/PDFを登録することになる。スイッチングで選べるのはこの6つのショットとなる。PinPで小画面の人物バリエーションを3タイプ作りたい場合はこの6ショットの中でやりくりする必要がある。

入力ソースや合成レイアウトも含めて6つのショットでひとつの番組が構成できるかのかは、最初に設計する必要があるのだ。ただ、ショットは途中で削除して別のものに入れ替えることが出来る。その操作によりなにか不安定になったことはないので、慣れてくれば番組進行中にどんどんショットを更新してもいいだろう。その場合は演者によるワンオペというよりは、演者とテクニカル担当の2オペにしたほうが効率的だ。

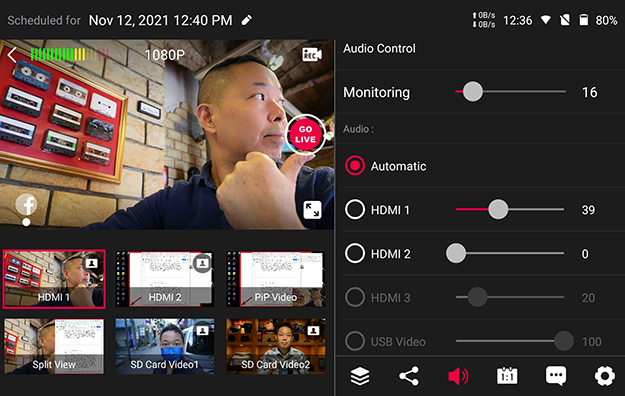

音声ミックスはコツを抑えれば使える!

こんな小さい液晶画面で音のミックスはどうなっているのか?とても気になるところだ。基本はスイッチャーによく搭載されている「オーディオフォロー」に似た「オートマティック」で使う前提になる。これは選んでいるソースの音に常に自動で切り替えていくものだ。この時の各ソースの音量はスライドバーで調整できる。

ではPinPなどの画面合成をした場合、音はどっちのソースになるかだが、SDカードのPDFに対してPinPやSide by Sideなどを使った場合は音があるソースが自動的に使われる。音があるソース同士を使った場合は最初に選んだソースの音になる。例えばHDMI1とHDMI2をSide by Sideにした場合はHDMI1の音だけになる。現状2つ以上の音のソースはミックス出来ない。

実際の利用シーンとしては、この入力ごとの「オートマティック」を使うよりミキサーからのLINE INに音は固定することが多くなるだろう。その場合は「オートマティック」ではなく「LINE IN」を選択する。こうすることでどのショットに切り替えても「LINE IN」の音が使われる。文章で読んでいるとちょっとややこしく感じるが、ヘッドフォンからリアルタイムで音はモニターできるので、操作してコツをつかめばオーディオのミックス機能がなくてもそれなりに使えることがわかるだろう。機器の限界を把握してその性能を最大限引き出すのは楽しい。

Yolobox Proに最適なシステムはコレだ!

一通り使ってみてYoloBox Proの機動性と性能を最大限引き出すのはこんなシステムではないだろうか?SDカード内のPDFをスライド素材として使うことも出来るが、ページ送りなどの機能が限定的であるため、パワーポイントなどのノートパソコンはHDMIで入力したほうがいい。残り2つのHDMIに寄りと引きの2台のカメラをつなぎUSB端子の書画カメラで手元を狙う。SDカードには動画を入れてオープニングやコーナータイトル、ロケ動画パートとして活用する。オーディオは外部ミキサーで整音してLINE INで入力。配信は本体のマルチストリーミング機能を回線状況に応じたビットレートで使い録画はHDMI OUTを使って外部レコーダーに任せる。これらすべての機材をバックパックにサッと放り込んで持ち歩けるのはYoloBox Proの真骨頂だ!

YoloBox Proは手に入れると「あんな中継もできる!」「あそこに持っていきたい!」とポジティブでワクワクするような気分にしてくれる面白いデバイスだ。それでいて工夫すれば複雑で大規模な配信システムと遜色ない番組が作れる。もたもた走っているスポーツカーをチューニングした軽自動車で追い抜いていくような快感がある。

機材の量じゃなく頓智で勝負!これからライブ配信をはじめようという人や大量の機材を買ったけど行き詰まっている人はぜひ試してほしい。

WRITER PROFILE