ローランドのスイッチャーやAVミキサーは、楽器や音響機器の流れもあり、古くから音楽イベント映像演出で使われるケースが多かった。だが昨今は、カメラもマイクも全部扱えるということから、ウェビナーやイベントのネット生配信用のメイン機としてのポジションを固めつつある。

ネット配信では、スイッチャー出力をPCへUSB等で入力したり、あるいは配信エンコーダボックスに繋いで配信プラットフォームへ送る方法がとられる。ただそれだと現場への持ち込み機材が増えるし接続も増えるということで、ストリームエンコーダまで含めたオールインワン機器の登場が待たれていたところだ。

8月26日に発売予定のローランド「SR-20HD」は、そんなニーズにピッタリの、新シリーズ1号機である。今回はその試作機をテストする機会に恵まれた。まだ最終ファームではないため、製品版とは一部挙動が異なる部分もあるが、SR-20HDでどんなことができるのか、実際に試してみよう。

ライブに特化した新設計

まずフロントパネルだが、従来のVRシリーズ同様、左側にミキサー、右側にスイッチャー部があるのは毎度おなじみの作りだ。オペレーション上で重要なのは、ディスプレイ下につまみが4つ増えたことである。従来同様、メニューに入っての操作はVALUE/CURSORつまみを使用するが、この4つのつまみは、ディスプレイ上に表示される様々なパラメータを、配信中にリアルタイムに調整したり、機能をON・OFFすることが可能になっている。

※画像をクリックして拡大

入力としては、映像・音声としてHDMIが2系統。音声入力は、XLRのコンボジャックが4系統、RCAステレオ入力が1系統だ。音声の割に映像入力が少ないように見えるが、実はSDカードからの動画や静止画送出、USB Video Classの入力もサポートしている。ただしリリース時点では、USB Video Class入力はまだ動作しない。またSDカードからの動画再生は、ストリーム配信時に動作しない。これらは2022年11月中旬のアップデートでの対応となる。

※画像をクリックして拡大

出力はHDMIのPGMとPVW、RCAのアナログ音声のほか、内蔵ストリームエンコーダからLAN端子へ直接、配信プラットフォームへストリームが出せる。加えてUSB端子にスマートフォンを繋ぐ事で、テザリングで配信プラットフォームへ接続することも可能だ。一方でPCやエンコーダボックスに接続するためのUSB出力機能は搭載していない。あくまでも内部エンコーダから直接出す、という仕様になっている。

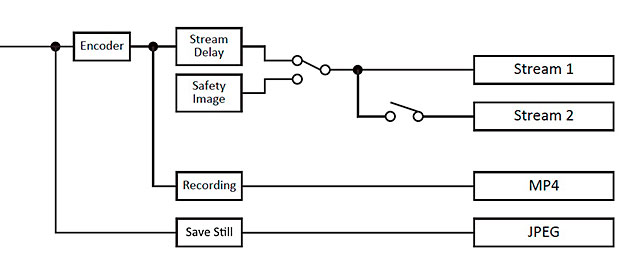

ストリーム出力と同時に、SDカードへ映像・音声の記録ができる。またこの録画機能を使って、ストリーム配信に長時間のディレイを入れることも可能だ。SR-20HD最大の特徴は、このSafe Delay機能であると言っても過言ではないだろう。

※画像をクリックして拡大

この機能によって、現場でアクシデンドが発生した際、ストリームとして出てしまう前にSafe Imageへ切り替えてライブ映像には出さない、という処理ができる。このSafe Delay機能は、一部のテレビ放送等では使われてきたが、ネット配信向け機材に搭載するのは珍しい。なおこの機能は、同社のビデオインスタントリプレイヤー「P-20HD」の技術がベースとなっている。

「どう使うか」が試される映像まわり

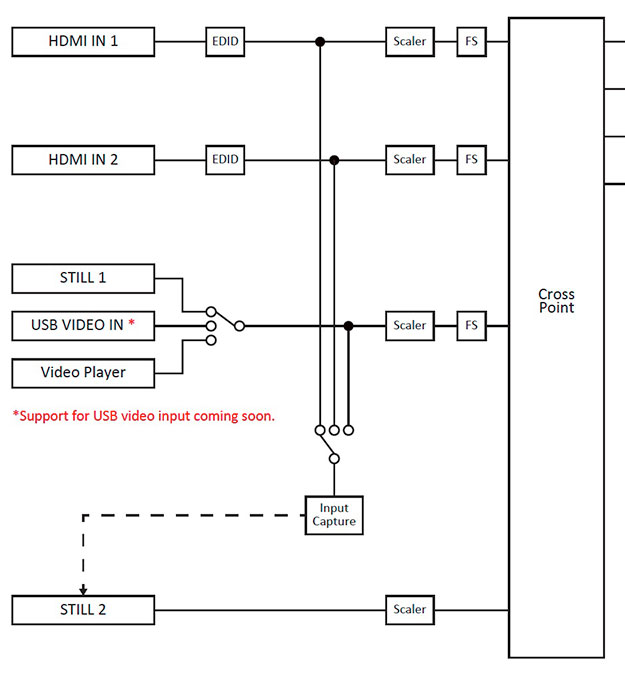

では実際に映像と音声を繋いでオペレーションしながら、細かいところを見ていこう。4つのクロスポイントのうち、HDMIは2系統。今回1080pと1080iだが、どちらにもスケーラーとフレームシンクロナイザーがあるため、問題なくスイッチングできる。

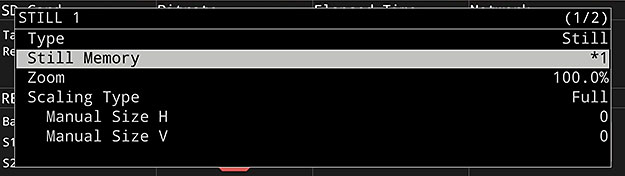

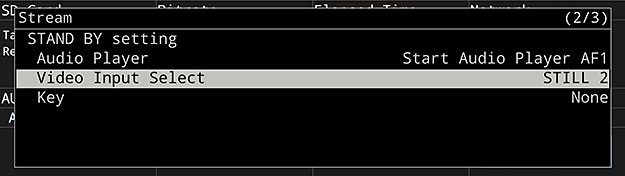

3つ目の「Still1」をどう使うかが、本機のポイントになる。ここはSDカードからの静止画・動画・USB Video入力の3切り替えになっている。静止画は8枚、動画も8本登録できる。もちろん本番中に入力切り替えもできるので、使いこなせばかなり多彩なソースがあるように見せられるだろう。

4つ目の「Still2」は、HDMI1/2/Still1のいずれかを静止画にキャプチャし、ソースとして使用する。この静止画は1枚のみで、本体メモリーに記憶される。このためキャプチャする際は瞬時だが、電源を切ると失われる。キャプチャのトリガーは、後述する「Video Function」機能でボタンにアサインできるので、パッと録ってすぐ出せる。「さっきの資料もう一回出せますか?」みたいなリクエストにもすぐ応えられる。

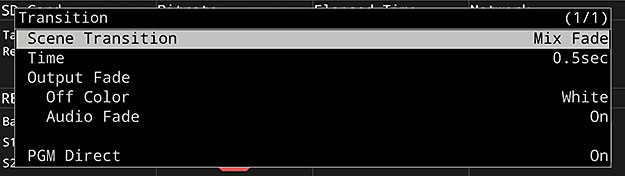

4つのソースは、クロスポイントを切り替えると指定のトランジションで切り替わる。トランジションタイムを0にすればカットチェンジとなる。

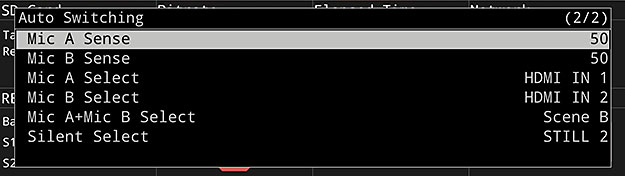

また自動でスイッチング「オートスイッチング」は、音声入力に応じて映像を切り替える「ビデオ・フォロー・オーディオ」機能を備える。無音の時は指定した入力ソースに戻るといった設定もできるため、人が操作しているような自然なスイッチングを実現する。

キーヤーは1つだけだが、ルミナンスキーだけでなくクロマキーにも対応する。Still1の静止画8枚と組み合わせて、コーナータイトルスーパーやLIVE表示などに切り替えて使用できる。

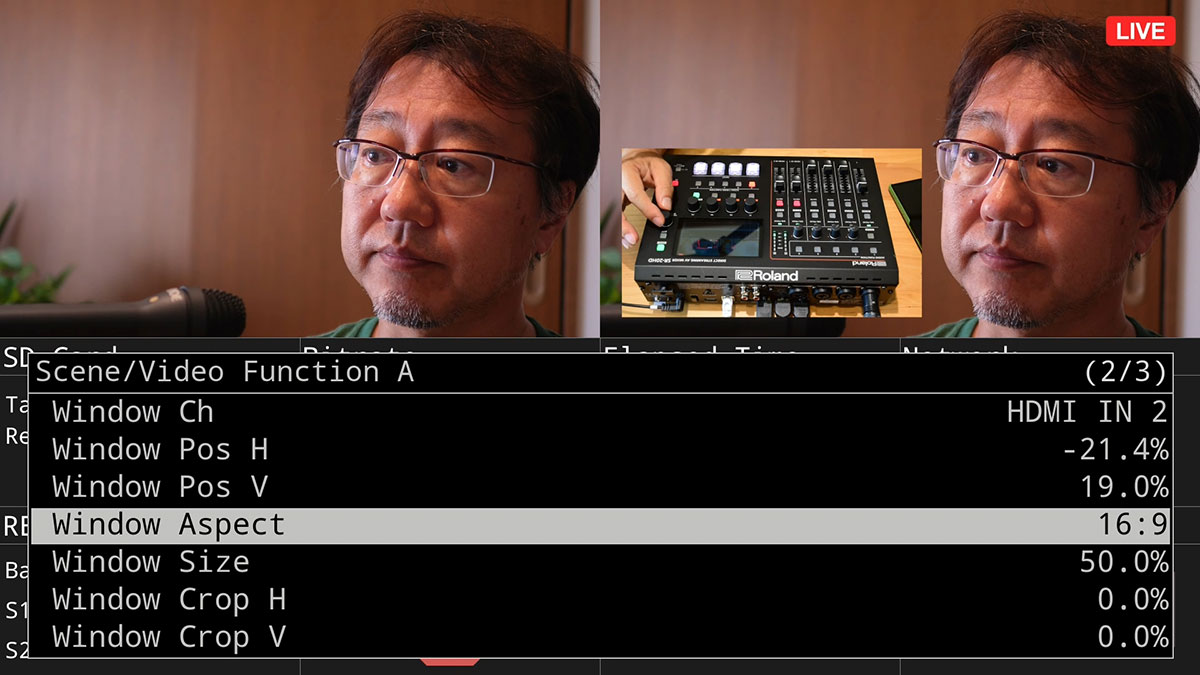

ローランドのスイッチャーでお馴染みの、「PinP」や「Split」ボタンがないように見えるが、これはクロスポイントの上にあるA~Eのボタンに割り付ける事ができる。このボタンは、「Scene」と「Video Function」という、2タイプのセッティングを割り付けることができる。

「PinP」や「Split」などの2画面合成機能は、「Scene」機能にまとめられた。例えばPinPでは、どのソースがベースでどのソースが上に乗るのか、また場所やサイズなどをあらかじめ仕込んでおける。あとはボタンを押すだけで、トランジションでその状態に移行する。マニュアルオペレーションでは、焦ってPinPしたら下地と子画面が逆だったというミスも起こりうるが、事前にシーンとして仕込んでおけばこうした失敗はない。

※画像をクリックして拡大

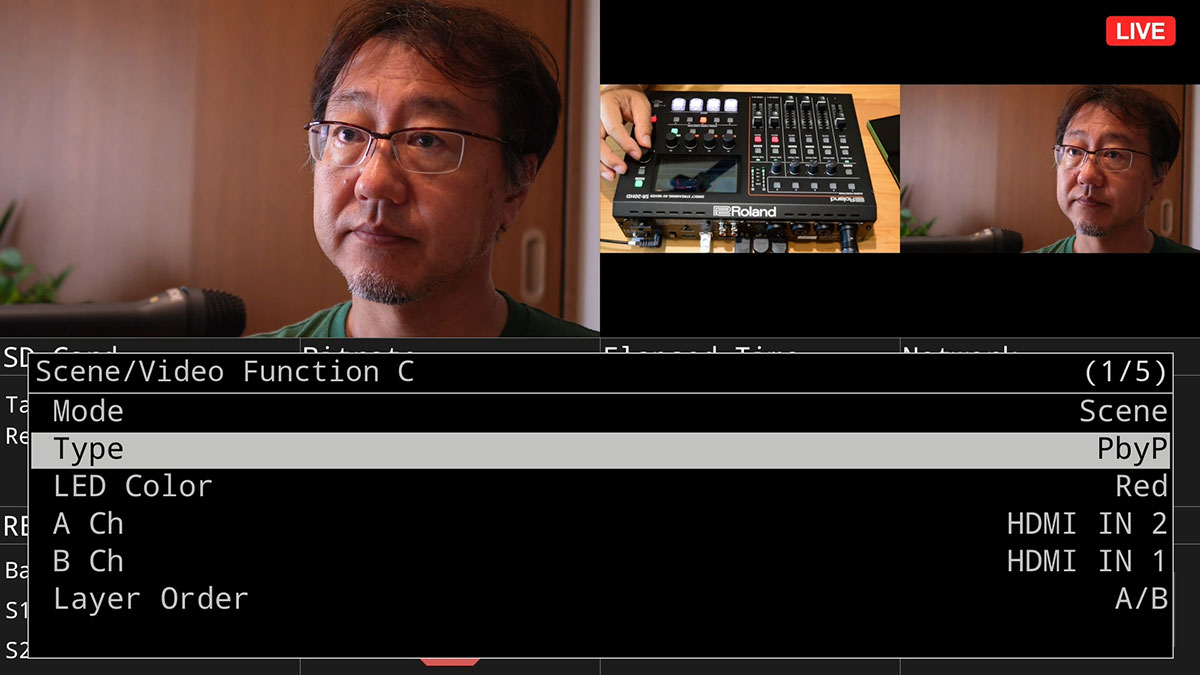

Sceneにはお馴染みのSplitのほかに、「PbyP」という機能も追加された。これは横並びで小さく画面を2つ並べる事ができる。

※画像をクリックして拡大

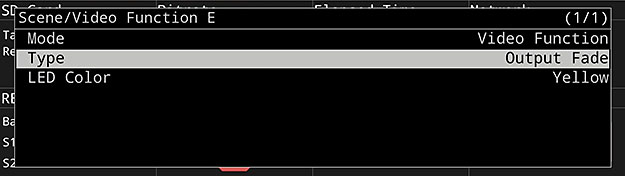

「Video Function」は、ワンボタンで特定のアクションを行なう、マクロ的な機能である。さきほどStill2のキャプチャボタンとして使えるという話も、マクロ的なアクションである。それ以外にも休憩時間のフタ画像や、番組終了時のフェードアウトもボタンに割り付けておける。

大幅に使いやすくなったオーディオ

今回オペレーションとして大きく進化したのは、オーディオ部分だ。従来通りメニューの中にも各入力に対してゲインやEQなどの設定があるが、機能が奥に入りすぎてライブ配信中にすばやく設定変更するといったオペレーションには不向きだった。コンプレッサやパラメトリックEQなど便利な機能があるのは知っているが、面倒で使ったことはないという人も多かったのではないだろうか。

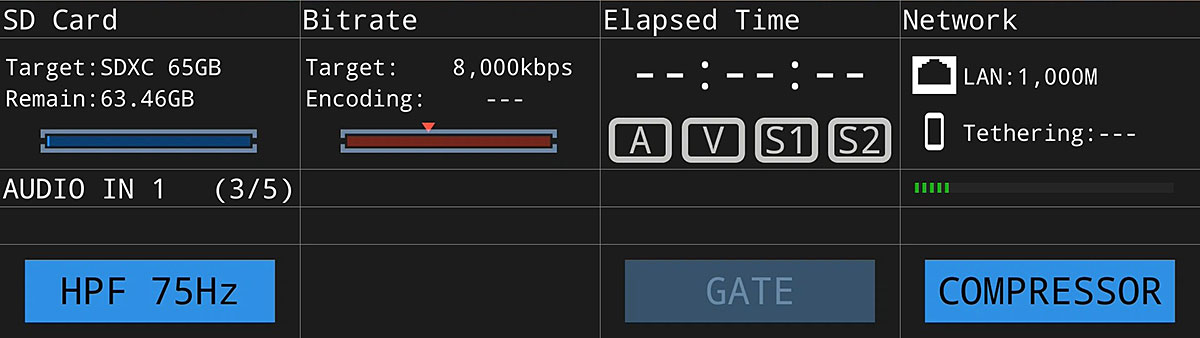

それが今回は、ディスプレイ画面下の4つのつまみで簡単にリアルタイムで操作できるようになったのだ。オーディオフェーダーの上にある「SETUP」ボタンを押すと、そのチャンネルに関する機能がディスプレイに表示される。あとはそのパラメータの下にある4つのつまみを回したり押したりすることで、最大4つのパラメータを同時に調整できる。

※画像をクリックして拡大

アナログ入力には設定ページが5ページあり、順に繰っていけばオーディオに関するほぼ全部のパラメータにアクセスできる。HDMIなどのデジタルソースは4ページだ。

※画像をクリックして拡大

オーディオにもビデオ同様「Audio Function」キーがあり、機能が割り当てできる。例えば1~4のアナログ入力のアナログゲインを4つ横並びで調整したり、アナログとデジタル入力のディレイを横並びで設定するといった機能を仕込んでおくことができる。

VRシリーズと比べても、SRシリーズはさらにオーディオ関係のライブオペレーションが強化されており、音響系出身のオペレータも満足できる仕上がりと言えるだろう。

「直接配信」の威力

本機がシリーズ名を新設して登場した最大のポイントが、ストリームエンコード機能を本体に内蔵したところである。これにより、イーサネット直結もしくはスマートフォンのテザリング、あるいはその両方で、動画配信プラットフォームへ直接接続できる。

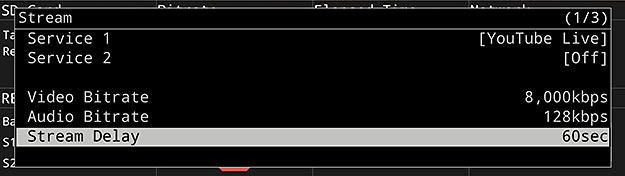

プラットフォームへは同時に2箇所へ接続できる。同じサービス内でメインとサブチャンネルの同時配信もできるし、違うプラットフォームへの同時配信もできる。メニューから選択できるサービスは、YouTube Live、Facebook Live、Twichの3つだが、基本はURLとストリーム・キーを入力するRTMPベースなので、多くのプラットフォームに配信できるだろう。

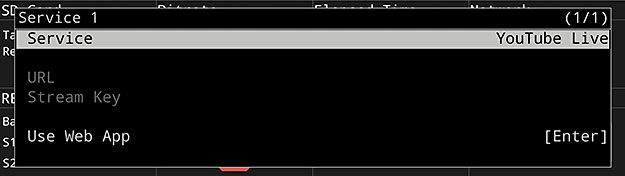

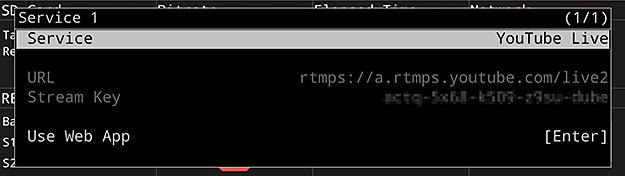

ただスイッチャー相手に、つまみでランダムな文字列を入力するのは大変すぎるので、別の方法が用意されている。ここではYouTube Liveの例でご紹介する。ServiceメニューのUSE Web Appを選択してEnterすると、QRコードが表示される。

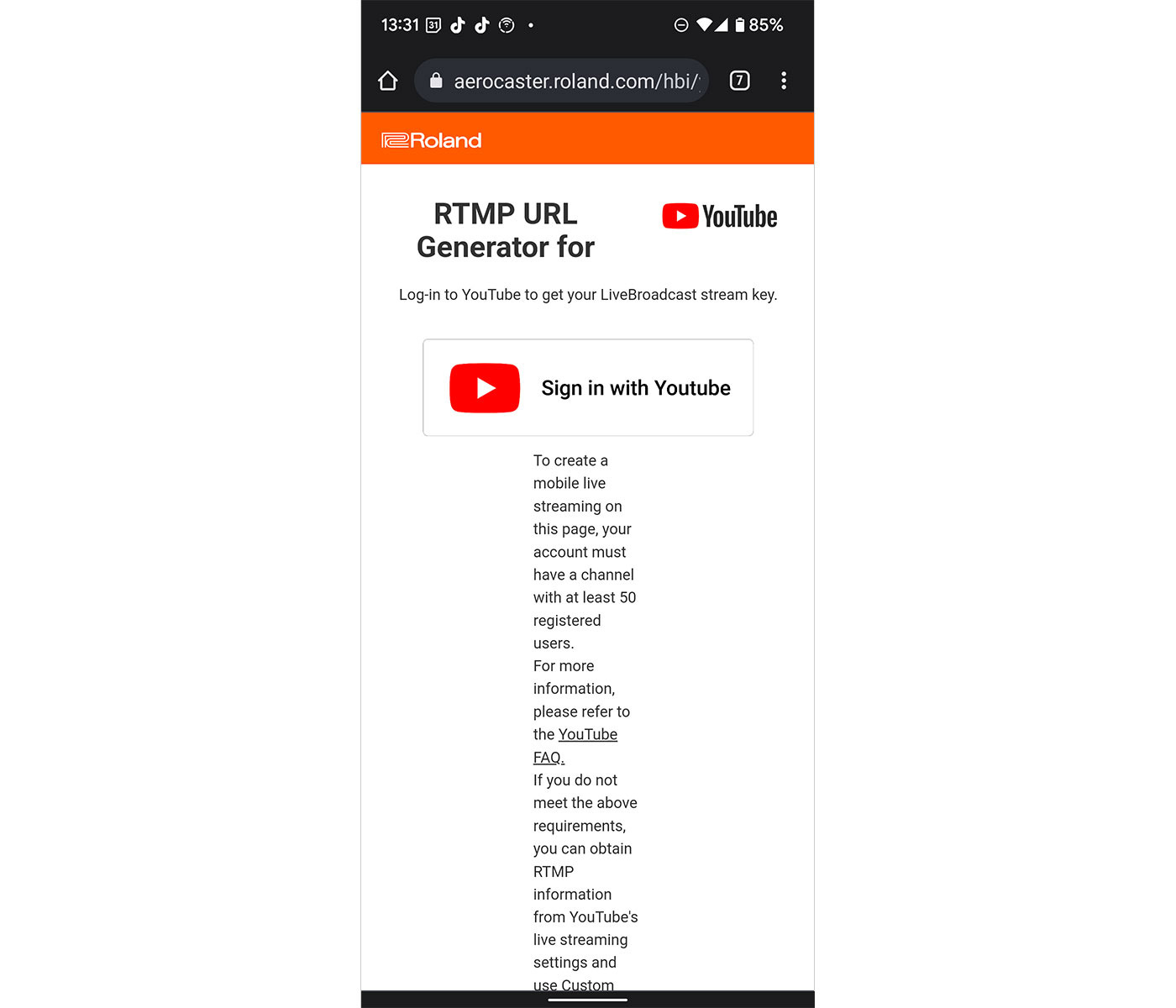

これをスマートフォンのカメラで読み取ると、RTMP URL GeneratorというWebアプリが起動する。ここで「Sign in with Youtube」のボタンをタップして、YouTubeへサインインすると、自動的にURLとストリームキーが生成される。

※画像をクリックして拡大

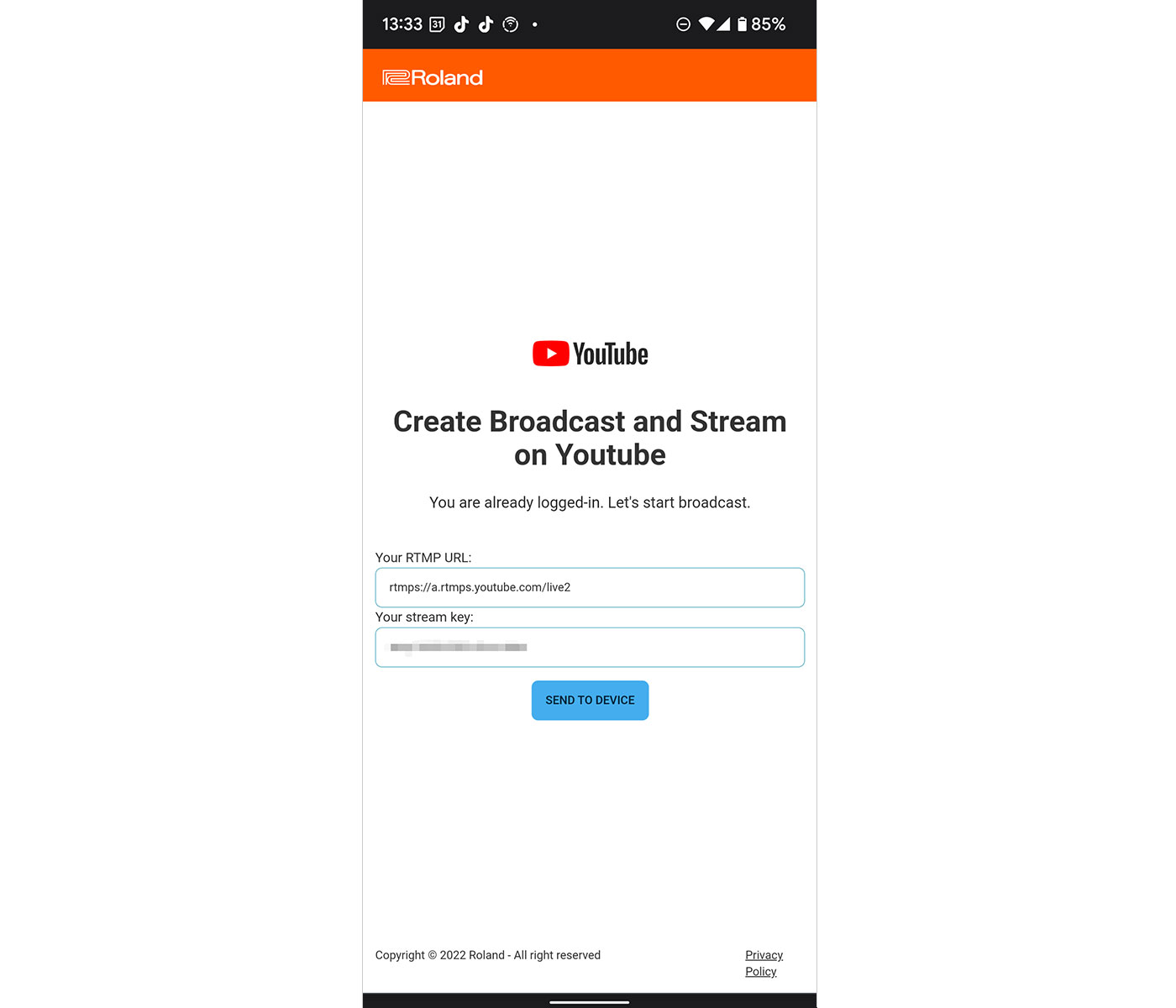

次の画面で「SEND TO DEVICE」ボタンをタップする。SR-20HDにURLとストリーム・キーが転送されている。

※画像をクリックして拡大

これはラクチンだ。なお上記3つ以外のサービスに対しては、「Custom」からWebアプリで入力できる。Webアプリが使えない場合は手動で入力することになるが、本機のUSB Control側のUSB端子にはPC用キーボードを接続できるので、それでバチバチ入力してやればよい。

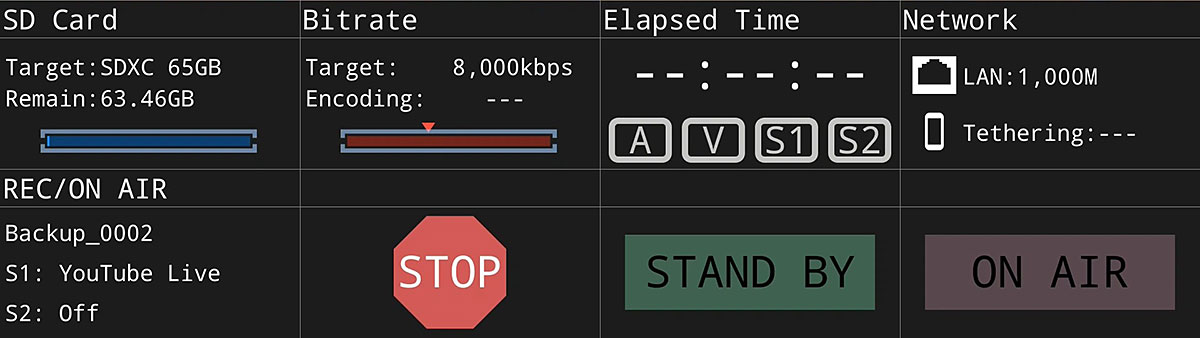

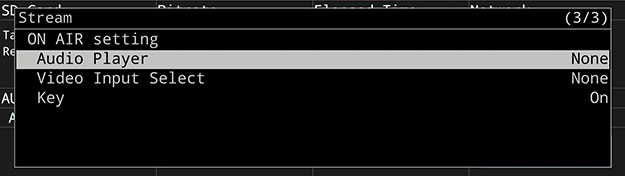

配信には、「STAND BY」と「ON AIR」の2モードがある。「STAND BY」は配信は開始しているが、コンテンツとしての本番は始まっていない状態の、いわゆる開始前状態だ。「ON AIR」はコンテンツとしても本番を行なっている状態である。

※画像をクリックして拡大

なぜ2つのモードがあるかというと、この切り替えで配信セッティング換えを自動化できるからである。例えば「STAND BY」では画面はStill2から静止画、音楽はBGMを出すといったセッティング、「ON AIR」では映像音声はマニュアル操作だが「LIVE」のスーパーを自動でキーイングする、といった状態をプリセットしておける。

また配信を開始すると、SDカードへの録画も自動的に開始される。ポッドキャストなどの音声配信サービス向けに、音声だけのファイルも作られるのは気が利いている。

もう1つ、配信にディレイを入れる「Safe Delay機能」は、本番中にミスがあった場合、いわゆる「お待ちください」画面へ切り替えるわけだが、ストリームをディレイさせているので、ミスが配信される前に「お待ちください」画面へ切り替える事ができる。

Safe Delayは最大60秒の設定が可能だ。つまり現場より最大60秒遅れて、配信がスタートしている。現場でミスが起こっても、配信されるまでは60秒余裕があるので、ミスが配信される前に「お待ちください」画面へ切り替えられる。

再開する場合は、「お待ちください」画面からディレイ分のタイミングを見計らって、本線映像へ切り替えるわけだ。この機能を使うには、Video FunctionにSafety Imageの割り当てが必要となる。

こうした機能は、AVミキサーとストリームエンコーダが一体化しているからこそできることであり、「なぜエンコーダまで入れたのか」の解答である。なぜならば、昨今のネット配信は、クライアントもきちんと事業として認識しており、ある程度のコストもかけている。テレビほどガチガチではないものの、昔ほどには失敗に寛容ではなくなったと言える。

SR-20HD単体では大規模な配信に対応できるわけではないが、USB Video Class入力が動作した暁には、ローランドのVR-4HDやUVC-01と接続して拡張することもできる。※ミスが許されない現場には、1台あって然るべき機材だ。

※2022年11月22日訂正:USB Video入力の拡張に関する記述を訂正

WRITER PROFILE