txt:江口靖二 構成:編集部

NAB2015最重要キーワード「IP化」

今年のNABの最重要キーワードをひとつ挙げるとすれば、それは「IP化」である。4Kやドローンに注目が集まりがちであるが、それらは放送システムやビジネスにおけるインパクトはさほど大きくはない。4Kは単なる高画質化の話であり、ドローンは新型の超高機能クレーンが登場した程度の話である。これらに比較するとIP化は技術、業務、ビジネスどの点から見ても非常に大きな変革をもたらす。

振り返って考えてみよう。アナログから始まったテレビは数年前にデジタル化を完了させた。ここでビデオ信号の伝送規格として使われるのがSDI(Serial Digital Interface)である。SDIは映像と音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送できる。このSDIベースでは、役割と姿形が明確な各放送機器間を、アナログ時代と同じように同軸ケーブルを引き回して接続すればいい。システム図的にも実際にも見た目にもわかりやすい。

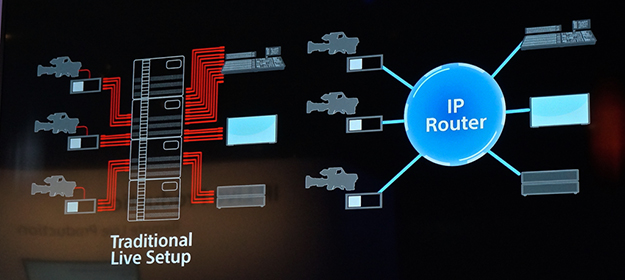

SDIベースとIPベースの比較

ではIP化するメリットは何か。上記の写真がわかりやすい。これまでは左側のように、送り返しも含めて複数の同軸ケーブルを接続していたが、IP化されると各機器はEthernetケーブル1本だけでIPルーターに接続する。あとはルーターの設定で必要なシステムがいわばバーチャルに構成される。SDIベースでは、信号の流れに沿って機器を繋いでいたのだが、IPベースではとりあえず機器を繋いだらあとからどういうシステムにするかをGUIで設定していくようなものである。これによるコストダウンやシステム変更の容易さ、冗長性などのメリットは計り知れない。

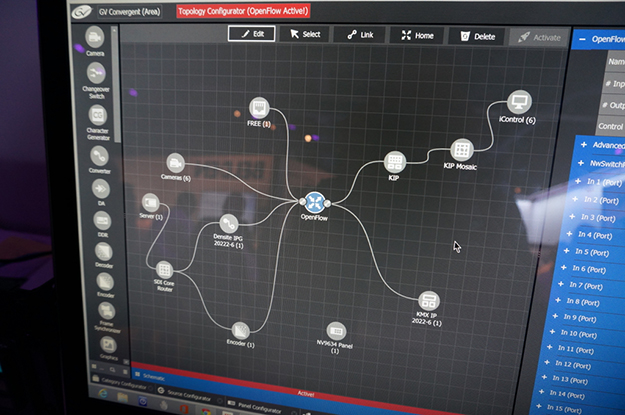

機器設定はモニター上でバーチャルに行う

実際にはIP化は局内、あるいは放送のワークフローのいくつかのパートごとに進行していく。最初に来るのは、先ほどからの写真にもあるようなIPベースのライブシステムだろう。他にはポスプロ関連はクラウド化しながらIP化されていく。これらのコンテンツにはメタデータがやはりIPベースで付加され、インジェストやプレイアウトが行われる。言うまでもなくこの領域はクラウドベースになるだろう。伝送路は電波に乗せるかネットに乗せるかであるが、いずれに対してもIPで送り出す。

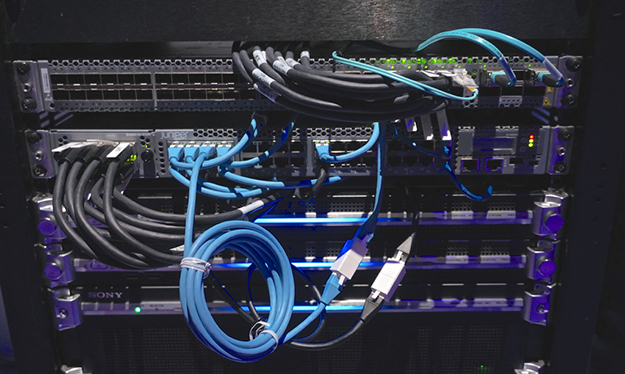

IP機器は展示会でも背面を見せる。ケーブルの違いが一目瞭然だ

もうひとつ、というかこれが最大のメリットになるはずなのだが、入り口から出口までがフルIP化されると、当然ながら最終的な出口である家庭までダイレクトにIPで届けられるようになる。これはテレビ、スマートフォン、ケーブルSTB、OTT機器など、あらゆる端末に対してテレビ局が双方向でコネクトできる環境になることを意味する。画質、ビジネスモデル、広告費、受信料も、全てがスケーラブルになり得る。

Grass Valleyはほとんどの機器がIP対応

2年ほど前から、IP化は部分的に提唱されてきた。最初はNABでもInterBEEでもなく、IBCだけで展示が行われた。当時そのメーカーになぜIBCだけなのかを聞いたところ、「日米のテレビ局にはまだIPを受け入れる状況にはない」とのことだった。確かに日本においては今でも放送のIP化はまだまだ先の話、というよりは禁句に近い。理由は簡単で、ベースバンド系の放送技術者にとっては手にとって触れないバーチャルな放送システムというのは許容し難く、技術的にもIP技術は自分たちの専門外になるからだ。ここの拒否反応度合いはアナログからデジタルの時よりも激しい。

NAB2015の展示では、日本企業はソニーがIPライブプロダクションの展示を行ったくらいであるのに対して、Evertz Microsystems、Imagine、Grass Valley、Cinegyなどの海外勢が非常に積極的にALL-IP化を提唱していたのとは対照的だ。

実際問題としては、当面はSDIとIPが混在していくので、従来の放送機器やワークフローをIPベースのクラウドに移行させるのはハードワークになる。セキュリティー、標準化、リダンダンシー、技術者の教育、ワークフロー、そして関係者の考え方も変えていく必要がある。

txt:江口靖二 構成:編集部