txt:江口靖二 構成:編集部

デジタルサイネージの最新トレンド事情

DIGTAL SIGNAGE EXPO(DSE)2019のレポートのVol.02は、AI、IoTや5Gの活用をはじめとするデジタルサイネージの新しいトレンドに関して、展示とセミナーセッションから紹介をする。

デジタルサイネージとAIやIoTの実情

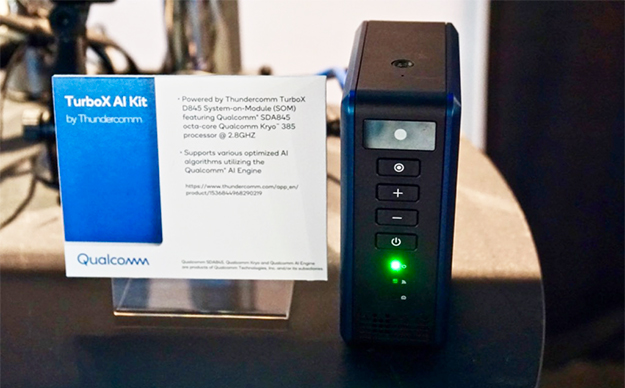

クアルコムのSnapdragon845を搭載したThundercommの「TurboX AI Kit」

カメラやセンサーによるローカルセンシングデータを、AIによる画像解析をしてリテールなとのデジタルサイネージに利用する提案は、クアルコムをはじめとして、日本のMEDIAEDGEのAD MobilizeやCyberLInkのFaceMe、更にサムスンなどが行っていた。これらのAI処理の多くはクラウド側ではなくエッジ側で行うものがセキュリティと通信速度の両面から主流になりつつある。

CyberLInkのFaceMe

日本のMEDIAEDGEのAD Mobilize

サムスンの画像認識のデモ

またIoTとデジタルサイネージ連携に関しては、台湾のQbic Technologyがセンサーを利用したファシリティマネージメントシステムの一環としてのデジタルサイネージの利用を提唱していた。これはモーション&サーマルセンサーによる在席管理や、会議室の予約などにセンサーとサイネージディスプレイにより可視化を行うというものである。こうしたIoT利用はビジネス現場での広がりやCESと比較すると、DSEにおいてはあまり活発な動きは見られなかった。

Qbic Technologyブース

その理由は、こうしたAIやIoTをデジタルサイネージに取り入れていく、という流れは日米どちらもデジタルサイネージ業界側では実はさほど意識されていらず、まだまだ関心が薄い一方で、CESやリテール系のイベントに足を運べば一目瞭然だが、AI業界、IT業界、リテール業界ではそれしかないくらいの勢いである。特にカメラを使ったエッジAI案件が水面下で驚くほど活発だ。

ダイナミックデジタルサイネージ

最新のデジタルサイネージでは、天気やその場の混雑状況などに応じて表示コンテンツを動的(ダイナミック)に切り替える「ダイナミックデジタルサイネージ」が注目されている。

関連セッション「Why Doesn’t Dynamic Content Work Yet?」では、Interstate Outdoor AdvertisingのJAMES THOMAS氏が、動的なコンテンツを利用してデジタルアウトオブホーム(DOOH)分野での売り上げを向上させるための課題を明らかにし、デジタルサイネージ業界がこうしたコンテンツテクノロジーの採用と活用に時間がかかっている理由と、インパクトがあるデジタルキャンペーン実現する方法について解説した。

まずダイナミックサイネージの定義として、リアルタイムデータに基づいたものであるとした上で、コンテンツを切り替えるトリガーは、インターネットからのXMLデータやSNSなどと、ローカルオフラインデータの両方があるとした。このローカルオフラインデータについては、その場に設置されたセンサーやカメラについての詳細な言及はなかった点が気になるところではある。こうしたデータを活用して、対象オーディエンスの体験を最適化する広告を作成するものがダイナミックサイネージであると定義した。

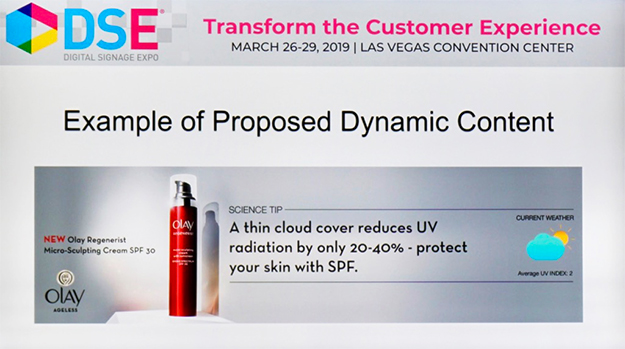

その上で、実例として化粧品メーカーであるOKAYの事例を紹介した。これはリアルタイムの天気に連動したスキンケア情報を提供するもので、そのために天候と時間に応じて21種類のコンテンツを用意した。コンテンツ内容は次の写真にあるような現在の天気、ビューティー関連情報、該当商品の画像、そしてキャッチコピーである。非常に興味深い話は、こうしたダイナミクサイネージの企画があったにもかかわらず、(間に入っている)広告会社は、ダイナミック対応はせず、通常のコンテンツを使うように指示してきたそうだ。しかし粘り強く話し合いを行い、結果的にはダイナミックコンテンツを表示することができたとのこと。

実際に生成されたダイナミックコンテンツ

ロードサイトに表示されている様子

通常使用されていたコンテンツ

結果として、クライアントは1週間後にすべてのコンテンツをダイナミック対応に切り替えたという。セッションの結論としては、ダイナミックサイネージのような効果的な利用に対して、業界はもっと積極的になるべきであり、コンテンツ可変パターンの複雑さ、種類の多さは重要であるということ、ダイナミックサイネージに関連する技術とその利用方法はある程度パターン化されるべきだろうとのことだった。

5Gとデジタルサイネージ

今年はクアルコムがDSEに初めて参加した。オープンスペースで行われるフリーのセミナーでは「The Future of Digital Signage Built on Smartphone」と題して、クアルコムテクノロジーズのリテールIoTのディレクター、Ketal Gandhi氏が講演を行った。

クアルコムの技術を実装したデジタルサイネージ関連製品

リテールにおけるデジタルサイネージ

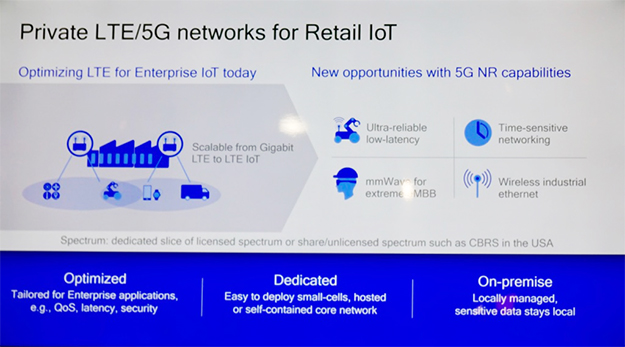

プライベート5Gネットワーク

講演ではスマートフォン技術とデジタルサイネージ技術要件の重なる部分を指摘した上で、すでにクアルコムの技術が実装されている数多くのデジタルサイネージ機器を紹介した。さらに今後は、リテール現場での利活用から、工場や大型商業施設、駅や空港などにおけるプライベートIoTネットワークとしての5Gが大きく伸びるであろうと語った。これはスマホに代表されるモバイル機器としての利用ではなく、ワイヤレスなIoT機器が大量に接続することをイメージしている。

クアルコムとデジタルサイネージとの接点は5Gネットワークだけではない。昨年末にThundercommから発表されたTurboX AI Kitをブースで実際に稼働させていた。これはクアルコムのSnapdragon845プロセッサーを内蔵したAI解析用のオールインワンのエッジ端末である。800万画素カメラ、マイク、スピーカー、4K対応Micro HDMI端子、USB Type-C端子、USB3.0端子、microSDカードスロット、有線LAN端子などを装備している。Wi-Fiは802.11a/b/g/n/acに対応。8GBのRAM、64GBのストレージを搭載しており、OSはAndroidとLinuxがサポートされている。

またクアルコムのSnapdragon Neural Processing Engine(SNPE)やThundercommのAIアルゴリズムライブラリ、ビジュアル開発環境の「AI Studio」がバンドルされ、これ単体でAI解析が行えるようになっている。残念ながらこの端末のことを知るデジタルサイネージ関係者は多くない。特に画像処理についてはスマートフォンが最も進んでいる領域なので、クアルコムとしてもデジタルサイネージ市場を重視していく考えであるようだ。

アメリカの携帯会社最大手のベライゾンもDSEに初参加である。同社はサイネージプレイヤーとスマホでコンテンツ更新ができるアプリを昨年から展開をしている。

ベライゾンもDSEに初参加

統合CMS「signageOS」が登場

プラハを拠点とするsignageOSは、2019年4月1日から複数の既存のデジタルサイネージCMSを統合的に利用できるサービスの無償提供を開始した。

signageOS Openは、JS APIとSDKにより、既存の主なデジタルサイネージプラットフォームの開発が簡単に行えるようにするサービスで、各プラットフォームに対応する開発と維持にかかる膨大な時間とコストを節約できるというもの。さらに基本機能は無料で利用することが可能。

一方上位版と言える「signageOS Platform」は、signageOS Openの機能に加えて、デバイス管理、監視、およびコンテンツ配信のためのすぐに使えるソリューションで、REST APIおよび堅牢なクラウドサービスを提供する有料のサービスである。

対応しているサイネージプラットフォームは下記の通りで、主要なデジタルサイネージ向けのCMSをカバーしている。

- Samsung SSSP

- LG webOS

- Philips Signage Solutions

- BrightSign

- NEC

- Panasonic

- Sharp

- BenQ

- ChromeOS

- Android

- Windows

- Linux

- Raspberry Pi

- Elo

signageOS Openの利用方法は、signageOS JS APIを使用してHTML5プレイヤーを開発し、このHTML5プレイヤーとsignageOS Core Appを、上記の対応済みサイネージデバイスにインストールするだけである。signageOS Platformはクラウド上でのシステム監視やオンラインによるサポートが提供される。

signageOSブース

日本でもこれまでに、あるいは現在も、同様な統合CMSを提供した、あるいは提供している例はあるが、signageOSのように複数の既存CMSに対応し、かつ無償で利用できる例は世界的にもはじめてのサービスである。signageOSは2月にアムステルダムで開催されたISE2019で発表されたばかりの新しいサービスで、DSE2019が北米初公開。その後、DSE会期終了後の4月1日にsignageOS Openの無償提供を開始した。

日本マーケットでsignageOSを考えてみた場合、最初に気になるのはsignageOSのユーザーは誰なのかという点だ。メディアオーナーの場合だと、そもそも異なるCMSを利用している例はそれほど多くはないと思われる。システム会社、あるいはCMS提供企業(たいていはシステム会社)とした場合には、signageOSによって実現される統合CMSサービスを自社名でソフトウエアとして提供するのか、あるいはコンサルテーション的に提供するのか。またその場合の顧客は具体的に誰なのか、このあたりが複雑である。

可能性が最も高いのは、既存のすべてのデジタルサイネージの最上位でコンテンツを配信できるようにしたいと考えるプラットフォーマーの存在だろう。そのプラットフォーマーのビジネスの可能性は理解するが、こうした上位レイヤーの統合CMSに求められる機能が、signageOSの機能でどこまで満たされるかという点も気になる。こうした最上位レイヤーにビジネス的に関与するためには、仮に広告利用の場合と考えるとさまざまな入稿規定や運用方法が混在しているので、CMSが一つで済むメリットは実務運用上どれだけ効果が出せるかがポイントになるはずだ。

販促利用の場合であれば、例えば複数のコンビニやGMSに対して統合的なサービスを提供するようなケースだと思うが、この業界において同業他社のCMS運用を単一の企業が受注できる可能性が低くそうである。

eスポーツはデジタルサイネージのニューフロンティアである

DSE2019では今年はじめてeスポーツに特化したセッションが行われた。セッションのタイトルは「Esports Unraveled: A New Frontier in Digital Signage」で、日本語的には、eスポーツはデジタルサイネージにおける新たな領域を明らかにした、といったところだろうか。

セッションはディスプレイマウントメーカーであるPremier MountsのCurtis Rose氏が登壇した。同社はどちらかというとeスポーツにおけるデジタルサイネージのさまざまなプレイヤー企業の中では、ディスプレイ金具メーカーというやや脇役的な立場になりがちなのだが、逆に会社としてはeスポーツ領域をまさにタイトル通りのニューフロンティアと位置づけて、積極的に参入展開をしていく考えのようだ。

Premier MountsのCurtis Rose氏

セッションの前半は、eスポーツの歴史や、今の市場規模などの説明があった。メジャーなゲームの一つであるFortniteは2019年の賞金総額が1億ドル集まっているという。後半ではeスポーツをデジタルサイネージ的に見た場合のポイントを列挙していた。

1億円プレイヤーであるNINJA氏のTwich上でのライブ実況。RED BULLが広告を掲出している。右の枠内がNINJA氏

■広告効果

43%が試合中に広告を認識している。33%がお気に入りのeスポーツチームをサポートしている企業に対して、それがこれまで親しみのないブランドであったとしても一度試してみようと思い、29%が実際に購入をしている。■実際の広告事例

全米第二位の自動車保険会社のGEICOは、トーナメントをサポートする事業部がある。トヨタ、コカコーラなどがeスポーツ団体「OverWatch League」の会場に広告を出している。eスポーツの会場を運営するHyperXはNBAのスポンサーである。■システムインテグレーション

ダイナミック(動的)に可変できるシステムであることが必要。またターゲットに合わせたデザインや表現方法が重要。■コンテンツ表現

多くのディスプレイを使うなど視覚的にエキサイティングなものであることと同時に、ゲームや試合に対して本質的なものであること。■体験を創造することの重要性

大画面LED、案内のサイネージ、飲食メニューや、当日の進行、配信用のスタジオ機能。

最後にまとめとして「システムインテグレーター、メーカー、ロケーションオーナーの役割は、視聴者を魅了し、興奮させるソリューションを制作して実装することである」と強調した。日本ではなぜかeスポーツをデジタルサイネージの延長線上で考える人が少ないのとは大きな相違である。

このように、DSE2019はデジタルサイネージの新しいトレンドを明確に示す内容となっていた。これは昨年までの傾向とは明確な変化であり、さまざまなロケーションにおけるさまざまなビジュアルの活用を担う総合的なイベントになりつつあると感じた。

WRITER PROFILE