東京・渋谷のNHK放送センター正面玄関ロビーで開催

NHKが2022年5月23〜24日にわたって開催した「第50回番組技術展」。NHK各放送局や関連会社などが開発した放送機器や放送技術などを年に一度、一堂に集めて紹介する展示会である。NHKや放送業界、メーカーなどの関係者限定だが、このコロナ禍で中止していたリアルでの展示が3年ぶりに復活した。今回は、その中で個人的に注目した技術をご紹介したい。

"虫の視点"で潜望鏡撮影

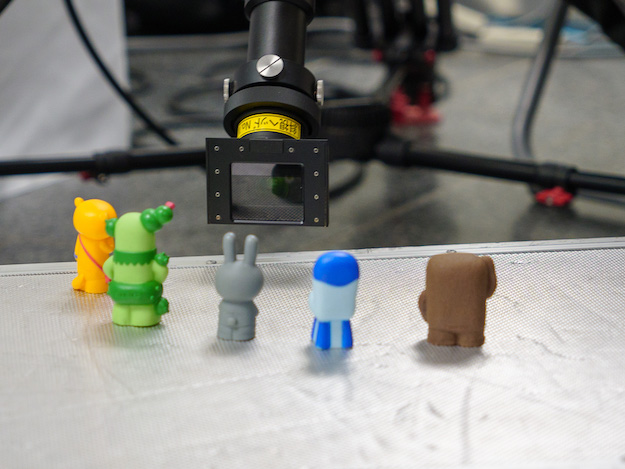

自然ドキュメンタリー番組などでも使われる「虫の視点」。こうしたローアングル撮影をもっと効果的に撮影するために開発された特殊レンズが「SHVペリスコピックレンズ」だ。NHKの放送技術局制作技術センターが開発したもので、潜望鏡(ペリスコープ)構造を採用した長細い鏡筒のレンズ。

似たような「細長いレンズ」はLAOWAのレンズにもあるが、レンズ先端でプリズムを使って直角に光軸を曲げることで、より撮影しやすくしたのが今回のレンズの特徴。外観のイメージは「スティック掃除機」に似ていなくもない。

通常のレンズでもローアングルからの撮影は可能だが、テレビカメラのサイズが大きく、三脚も使うとなると、地面に穴を掘らないとローアングル撮影は難しい。単に細長いだけでは、視点が被写体を見下ろすことになってしまう。それに対して、ペリスコピックレンズでは地上すれすれから見上げる視点で撮影ができる。

レンズは焦点距離25mmと広角で、被写体だけでなく、その周辺の世界も同時に収められる。より虫などの視点という印象を与えられるという。レンズ前10mmの最短撮影距離なので、被写体にグッと近づける。さらにレンズ自体は水深45cmまで対応した防水性能(IPX8)を備えており、水中の撮影、水中と陸上のワンカット撮影も可能だ。

この長細い鏡筒の中には「30枚以上のレンズが入っている」と説明スタッフ。もともとNHKはハイビジョン用のペリスコピックレンズを持っていたが、センサーサイズが小さく、昨今のフルサイズやスーパー35のセンサーサイズには対応できていなかった。そこで新たにSHVに対応したレンズを開発したというわけだ。

すでに、NHKスペシャル「新・映像詩 里山シリーズ」の「新潟編」「阿蘇編」などで実際に活用されている。

水上と水中の映像を合成してスポーツ観戦をより楽しく

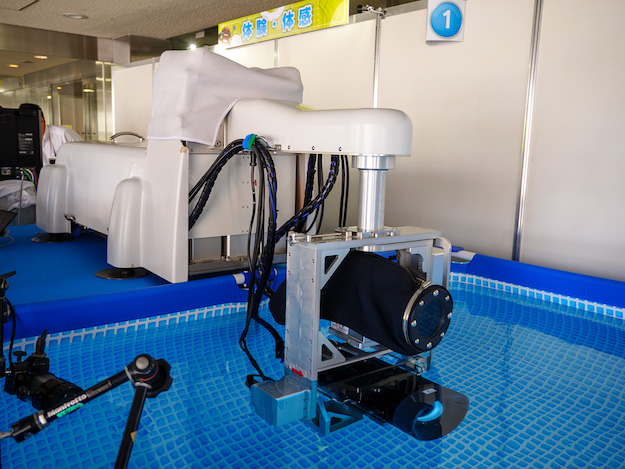

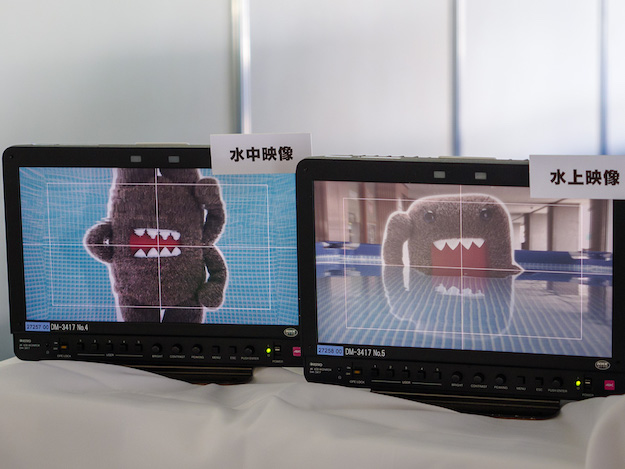

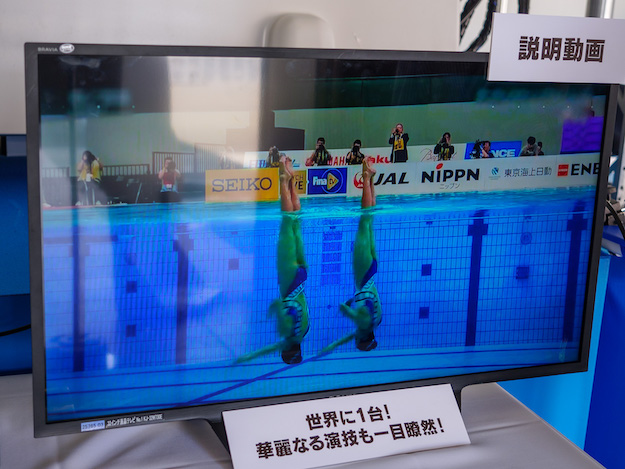

最近のアーティスティックスイミングなどの水中競技の映像で、水中と水上の様子を一度に放送しているシーンを観た経験はあるだろうか。これを実現しているのが「4Kツインズカム」だ。

水上と水中では光の屈折率が異なり、同じレンズを使っても撮影できる範囲が異なってしまう。そのため、1つのレンズを水面に置いて水中と水上を同時記録しようとしても、写る範囲が上下で異なってしまう。

そこで、水中と水上の2つのカメラを使い、その2つの映像をリアルタイム合成することで、水中と水上の映像を違和感なく1画面で表示できるようにした。

一般的に水中では焦点距離が約1.3倍になると言われているが、説明スタッフによれば、NHKの研究で被写体までの距離によって数字が1.3倍から変わってくることが分かったという。

そのため、その誤差を吸収してズーム比を上下のカメラで調整しつつ、リアルタイムに合成できるアルゴリズムも開発し、激しい動きでもずれることなく合成することに成功した。2台のカメラでズームやパン操作も連動するので、カメラ操作も難しくはないようだ。

放送技術局の報道技術センターが、有富設計、後藤アクアティックストと協力して開発したものだが、現時点でカメラ全体が400kgという大がかりな機材となっていて、機動性が課題だという。これを小型化できれば、競泳で選手をカメラが追いかけて動くといったことも可能になる。こうした改良を今後進めていきたいという。

すでに、世界規模の大会におけるアーティスティックスイミング競技で使われるなど、実用化された技術だ。

「光秀のスマホ」の裏側

異色の時代劇「光秀のスマホ」「義経のスマホ」でも使われた「スマホ固定撮影システム」は、用途はともかくとして個人でもマネできそうな仕組み。

カメラの三脚穴に拡張プレートを取り付け、そこにロッドを装着。その先にスマホケースを固定することで、レンズ前にスマートフォンを固定する。そうすれば、カメラの動きに常にスマートフォン画面が追従し、手を添えれば、操作する人の視点でスマートフォンが観られるというわけだ。

実際の番組では主役の山田孝之さんがストラップでカメラを自身に固定し、自分の手で操作していたそうだ。Smallrigの市販製品を使っているようで、工夫すれば自作も可能なシステムで遊べそうだ。

インカメラVFXをミニチュアでテスト

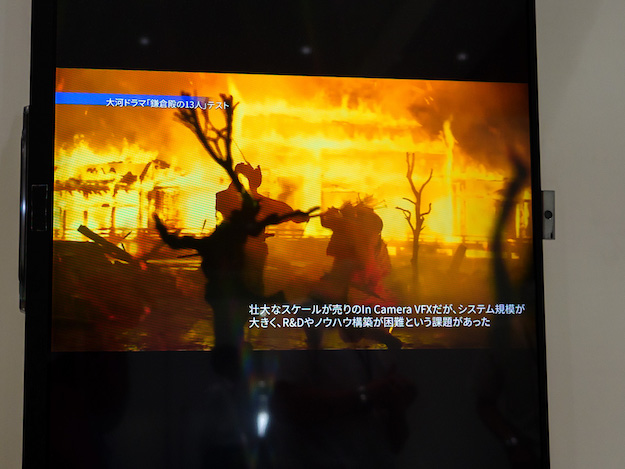

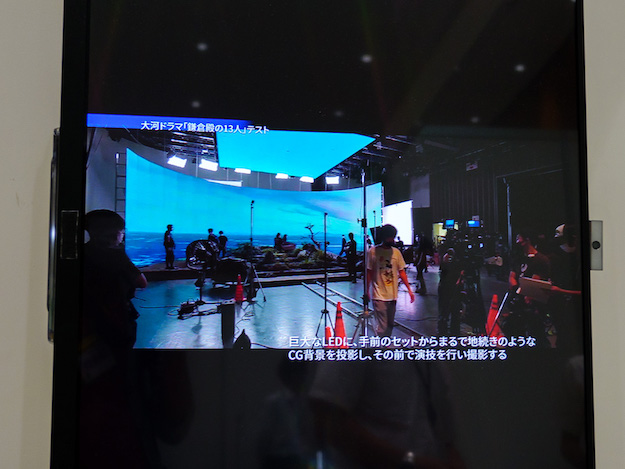

最近の映像制作では、背景にCGを表示した大型LEDディスプレイを設置し、その前面で実際の役者が演技をする、といった作り方が増えている。「インカメラVFX」と呼ばれる映像手法で、Unreal EngineのようなゲームエンジンでリアルなCGを投影する。カメラの動きにCGの動きを連動させることで、構図が変わってもカメラは現実の背景のように追従し、リアルな映像が撮影できる。

クロマキーを使った撮影の場合、演者が実際の背景を想像しながら演じなければならず、制作者側も背景を想像しながら撮影をする必要があり、撮影後の修正が難しい。インカメラVFXなら、撮影時に実際に背景があるため、演者も制作者も実際の背景を確認しながら撮影ができる。

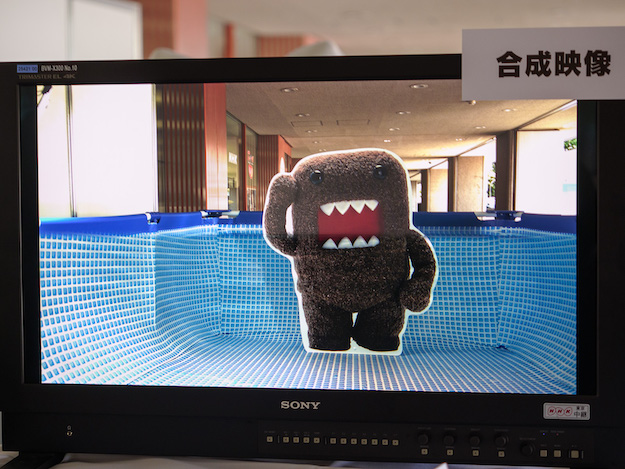

ただ、LEDディスプレイは100平方メートル級の超巨大サイズで、気軽に使えるものではない。そこで放送技術局制作技術センターが開発したのがミニチュアを使ったインカメラVFXのシステムだ。4Kモニターを4枚並べてLEDディスプレイの代わりとし、それにミニチュアを組み合わせて、撮影現場を再現するというもの。カメラにはVIVEトラッカーを装着し、カメラの動きを検出し、それに合わせてCGを動かすことで、インカメラVFXでどのような撮影が可能かのテストが行える。

インカメラVFXでは、事前にCGを作り込み、CG空間と現実空間をシームレスに繋がなくてはならないため、CG制作と撮影のチームがそれぞれ連携しなければならない。ミニチュアを活用して両チームが知見を集積し、実際の撮影に生かしていきたい考え。

すでにNHKでも、紅白歌合戦や大河ドラマでインカメラVFXでの撮影を実施しているが、今後さらに活用していく意向だ。

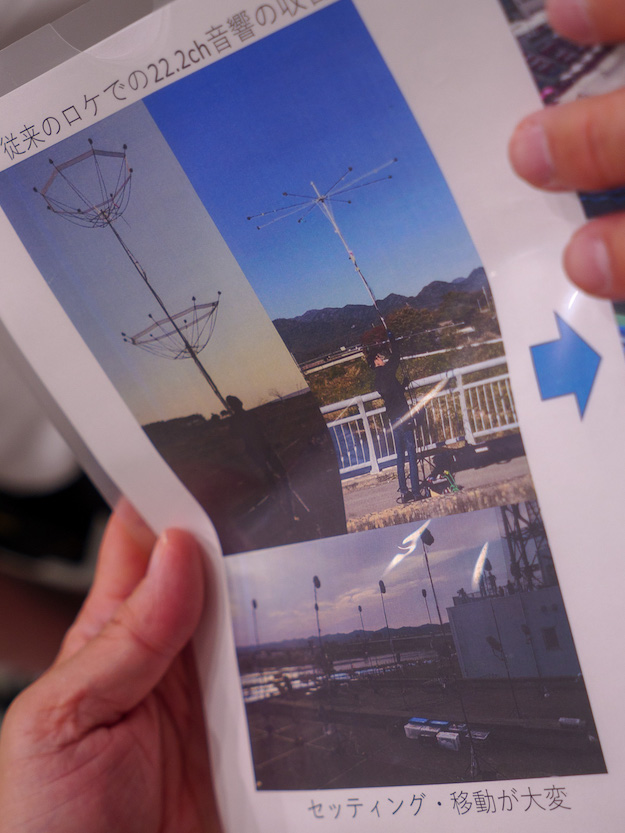

より手軽に22.2ch録音

関連会社のNHKテクノロジーズが開発したのが「小型Octaマイク」。OmniとCardioidという2種類のマイクが開発されており、いずれも1つで水平360°方向の音をもれなく集音できる。1つで5.1ch(7.1ch)の集音が可能で、2つ以上を使うことで22.2ch音響の集音も可能になる。

これまでは、高さ数mのポールに設置するレベルで移動、セッティングにかなりの労力が必要だった。これに対してオーディオテクニカとの協力でマイクを一新。Cardioidモデルはφ19.2大口径ダイヤフラムを搭載した単一指向性マイクで、従来の無指向性マイクに比べて小型でも音響の分離が容易になるなど、小型化が可能になった。折りたたみ式にして可搬性も確保した。

Omniモデルは独特のハウジングを採用。マイクは新型ながら無指向性で、ハウジウングの形状を工夫することで音波の伝わる時間を調整し、音声の分離を可能にした。これによって、小型ながら水平360°の立体音響の集音ができる。

これまでセッティングに苦労していた小型Octaマイクの開発で、スポーツや環境音の録音など、様々なシーンでの活用が期待されている。すでに、昨夏の「国際スポーツイベント」の8K ENG 22.2ch制作でも活用されたそうだ。

顔に合わせて自動フレーミング

地震などの災害時や事故など、緊急で一報を出さなければならない場合でも、テレビ放送では通常放送と同様に機材のセッティングが必要となる。これを簡略化し、素早く放送を開始できる仕組みを開発したのが、NHKのさいたま放送局。

「機構レス 顔出しカメラシステム」では、単焦点レンズを装着した4Kカメラは固定しておき、リポーターが着席するとその顔を検出し、その周辺を2K映像に切り出すというもの。

本来、リポーターの身長(座高)によって画角を変えたり、リポーターと映像を同時に表示するためにパンやチルトをしたり、カメラの様々な設定が必要となるが、今回のシステムでは、リポーターが手元のプリセットボタンを押せば自動で必要な位置の切り出しをするので、画角の切り替えやパンなどがリポーター一人でも行える。

16インチのプロンプターも一体化しており、限られた人員、スペースの地域放送局や支局からの発信を想定しているという。現在開発中で、ソフトウェアの安定性向上など、実用化に向けて完成度を高めていくとしている。

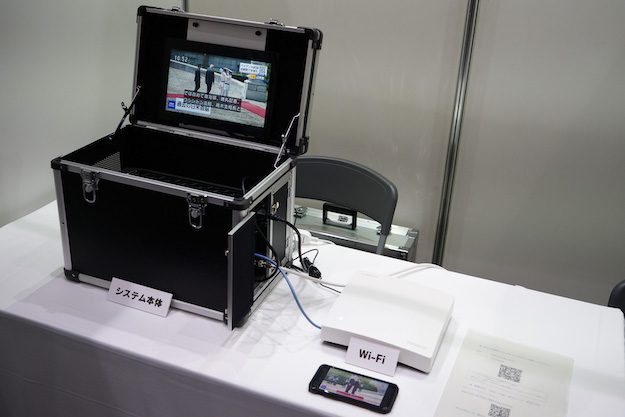

避難所でもスマホでテレビ

災害時の避難所などで、NHK職員がテレビを持ち込んで避難者への情報提供をしていたが、コロナ禍において1台のテレビに多くの人が集まるのが難しいなどの理由から、新たに「避難所用ローカル放送スマホ配信システム」を開発したのが大阪放送局。

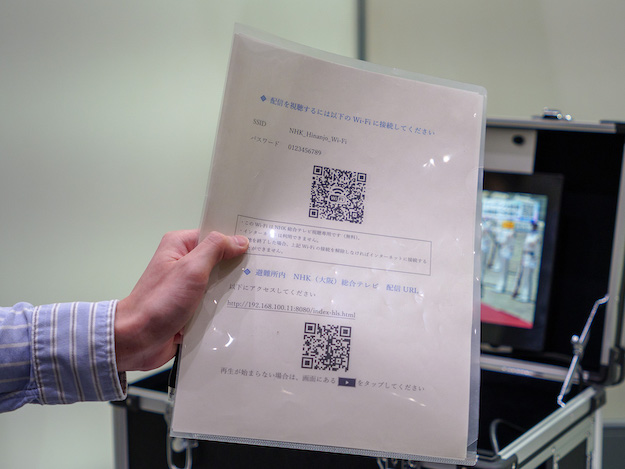

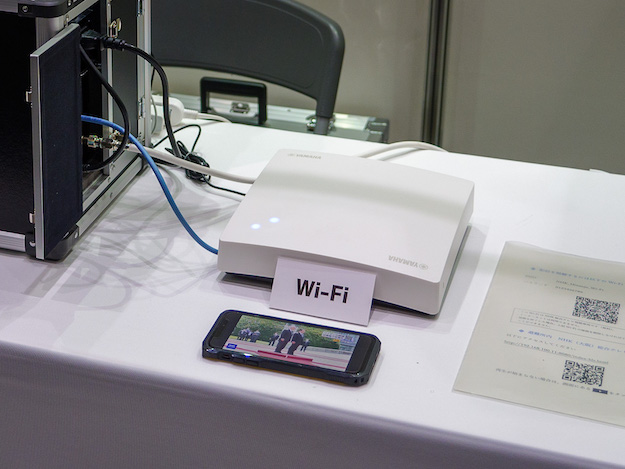

システムとしては、チューナーとキャプチャボードを内蔵したPCと無線LANルーターをトランクに収め、それを避難所に持ち込んで現地のアンテナ線を接続。持ち込んだ無線LANルーター経由で避難者のスマートフォンにテレビ放送を再配信する。

受信したテレビ放送はいったんPCで保存して再配信をするという形で、スマートフォンのブラウザがあれば視聴できる手軽さが特徴。無線LANルーターへの接続、放送の視聴は、スマートフォンでQRコードを読み込むだけなので、使い方も難しくはない。

一般家庭でもスマホでテレビが楽しめるnasneのようなテレビ配信のシステムはあるが、今回は特別なプリを必要としないという点が特徴。避難所以外でも、限定されたエリアに無線LAN経由で映像を配信するシステムとしても活用できるとしている。

すでにシステムとしては完成しており、「今日にでも運用できる」(説明スタッフ)とのこと。現時点ではこの1台しかないが、小さい避難所であれば無線LANルーターも小さくするなどの小型化なども図れるそうだ。