シグマは6月20日、川崎市麻生の本社で「SIGMA Aizu Prime」の国内初お披露目イベントを開催した。Aizu Primeは、全焦点距離でT1.3を達成した大口径シネレンズであり、シネマ専用設計が特徴である。会場には多くの映像業界関係者が来場し、新製品への高い関心が見受けられた。このイベントでは、Aizu Primeの技術的な詳細が説明されたほか、参加者は実際にカメラとレンズを操作し、その性能を体験する実写テストの機会も設けられた。

山木社長が語るメイド・イン・ジャパンの真髄

お披露目イベントの冒頭、代表取締役社長の山木和人氏が挨拶し、Aizu Primeが6月4日に米国ロサンゼルスで世界に向けて発表されたことを報告した。山木氏は、その名称がシグマのレンズやカメラ製品が製造されている福島県会津地方の磐梯町に由来し、会津で製造された製品であることを説明した。

Aizu Primeは、メモリなどの電子部品は海外から輸入するものの、加工の大部分は自社工場で内製されている。協力企業の約7割が福島県内に集中し、その他も北関東や東北地方が多くを占め、全体の9割以上が東日本で製造されているという。開発部門と会津の製造工場、そして協力企業が密接に連携し、細かな調整を重ねることで、一本一本のレンズが厳格な品質保証のもとで生産されている。

山木社長は、Aizu Primeは映像業界が信頼して使用でき、将来の映像や映画制作における新たな標準となることを目指して開発されたものであり、このレンズによって素晴らしい作品が生まれることが最高の喜びであると述べた。

シネレンズ専用設計が切り拓く映像表現の新境地

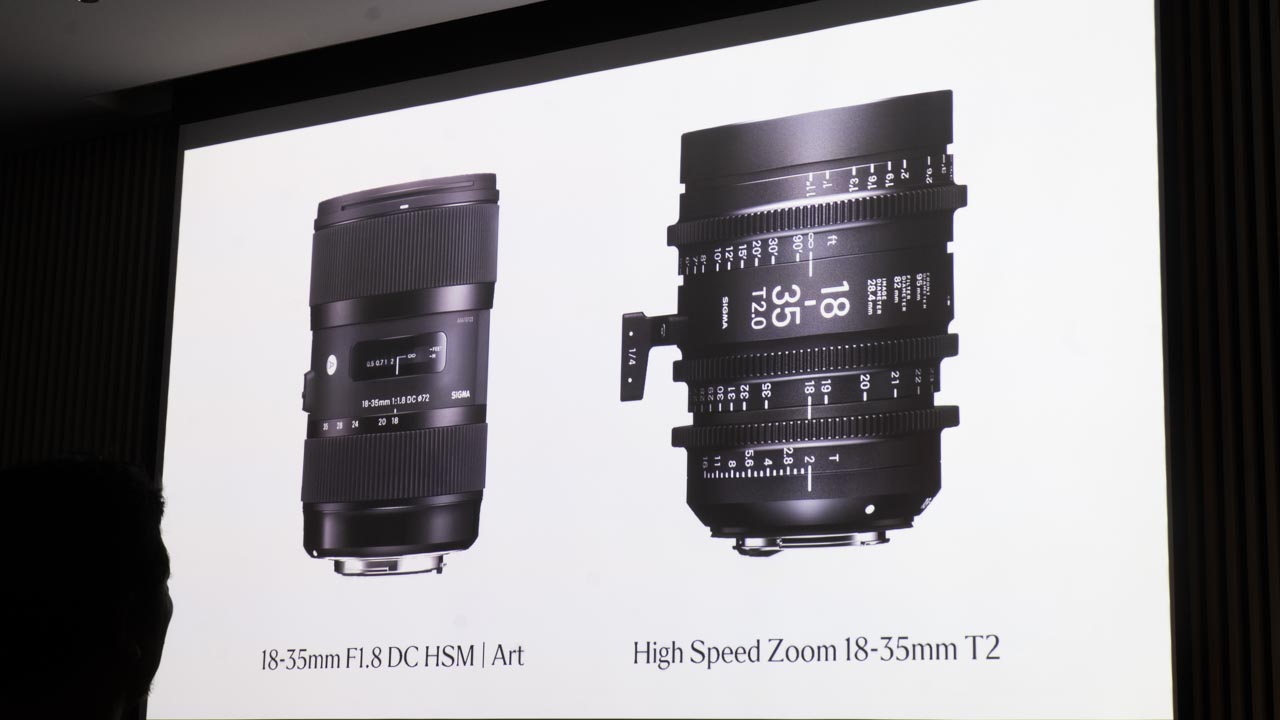

その後、シネ担当の藤井俊成氏による製品紹介が行われた。同氏の説明によると、シグマがシネレンズ市場へ参入した契機は、2013年に発売されたスチルズームレンズ「18-35mm F1.8 DC HSM | Art」が北米で高評価を得て、リハウジングによってシネレンズとして流通していた実態を把握したことにあるという。この状況を受け、同社は既存のスチルレンズを基盤としたシネレンズ開発に着手したとのことだ。

当初のコンセプトは、スチルレンズの光学性能を維持しつつ、シネレンズとしてのメカニズムを新たに設計することで、コストを抑えながら映像制作者に新たな選択肢を提供することであった。

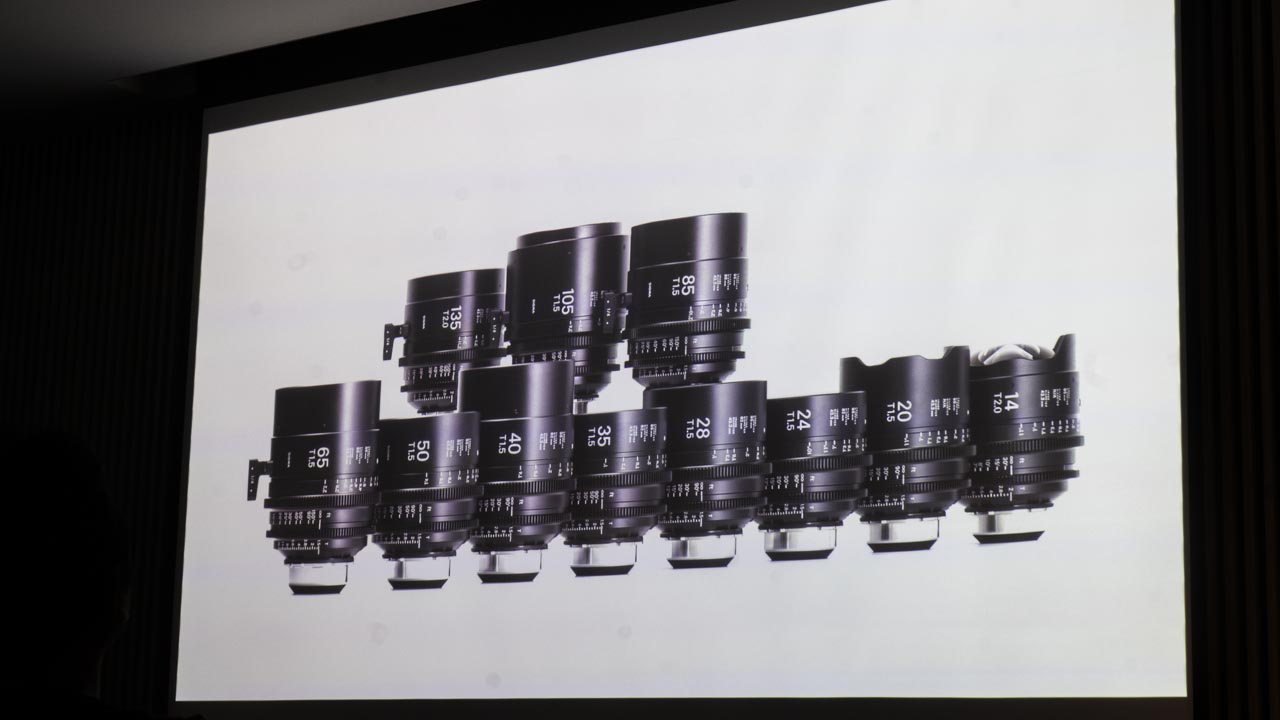

当初、シグマは写真用レンズが映像制作に利用されることは認識していたが、現在のシネマ用レンズのように多数のレンタルハウスに導入され、ハイエンドの映像制作に活用されるとは想定していなかったようだ。しかし、現在では「FF High Speed Prime」を主軸とする11本のレンズが、多くのレンタルハウスやプロダクションに導入されており、同社の調査によると、このシリーズは単一のレンズラインナップとして国内レンタルハウスでトップシェアを獲得しているという。

既存のレンズが広く使用される中で、シグマはさらなる製品開発の必要性を検討した。初期のシネレンズが手頃な価格帯で提供されながらも、映画「トップガン マーヴェリック」のようなハイエンド作品にも採用されたことを受け、同社はシネレンズの理想的な姿を再考し、その結果として「Aizu Prime」の開発にいたったと説明された。

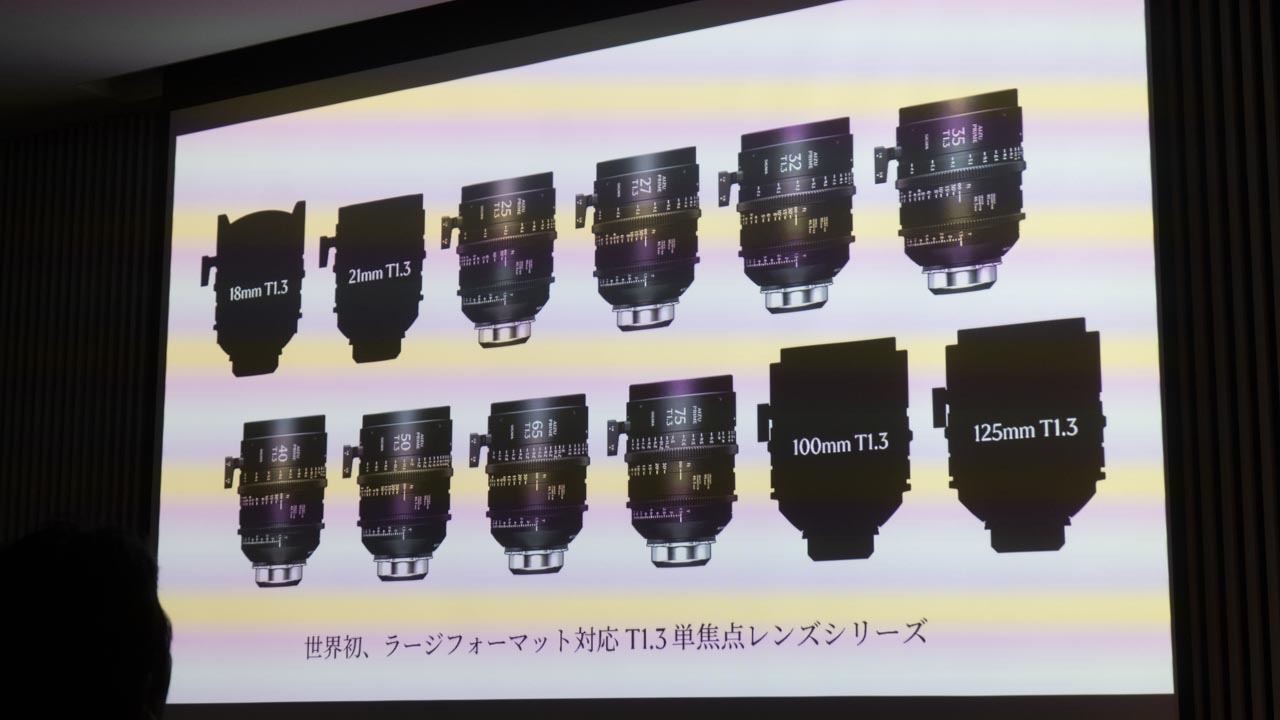

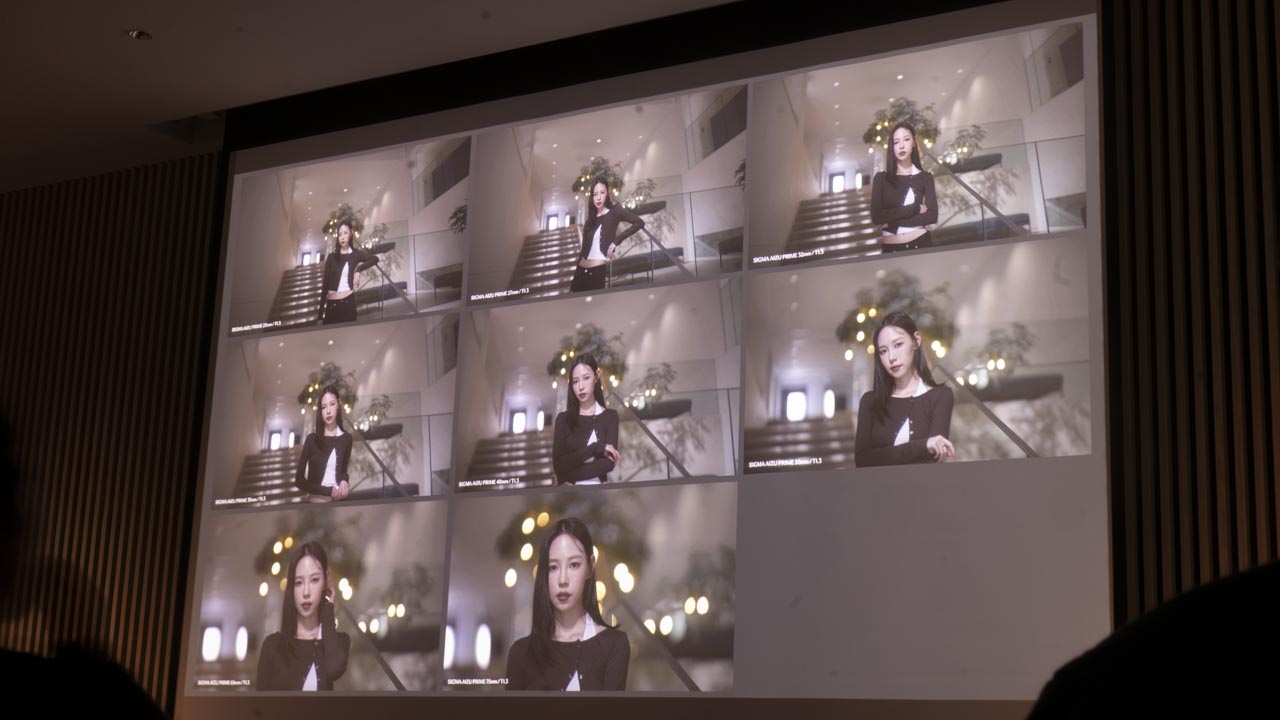

「Aizu Prime」の最大の特徴は、シネレンズとしての専用設計である点だ。これまでの同社シネレンズの多くが写真用レンズのリハウジングであったのに対し、Aizu Primeは光学系と機構の全てをゼロからシネレンズ専用に開発したという。ラインナップは、世界初のラージフォーマット対応T1.3シリーズとして、今年中に8本が提供される予定であり、具体的には25mm、27mm、32mm、35mm、40mm、50mm、65mm、75mmの焦点距離が用意される。これらはラージフォーマットだけでなく、スーパー35mm、フルフレーム、ビスタビジョンなど、多様なセンサーフォーマットに対応し、映像制作の幅広いニーズに応えることを目指している。

しかし、近年登場する大型センサー搭載カメラにおいては、望遠側や広角側の焦点距離が不足しているとの認識があるという。特に広角域では1mmごとの描写の差が大きいため、今後は18mm、21mm、100mm、125mmの焦点距離を追加し、最終的に12本のラインナップ展開を目指すとのことだ。

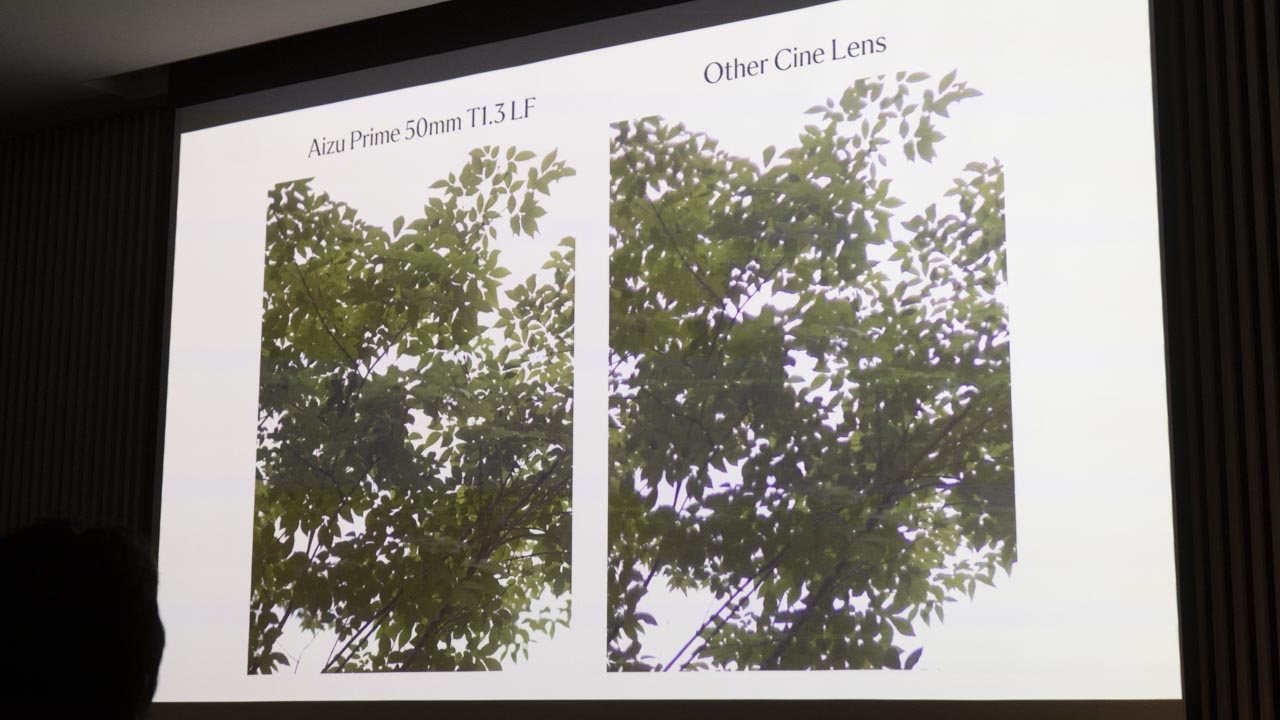

Aizu Primeの開発において特に重視されたのは、シグマが写真用レンズ開発で培ってきた収差抑制技術であった。Aizu Primeの開発では、高コントラストな領域で発生しやすい紫色系の色収差が描写に与える悪影響を抑制することが重要な目標とされた。

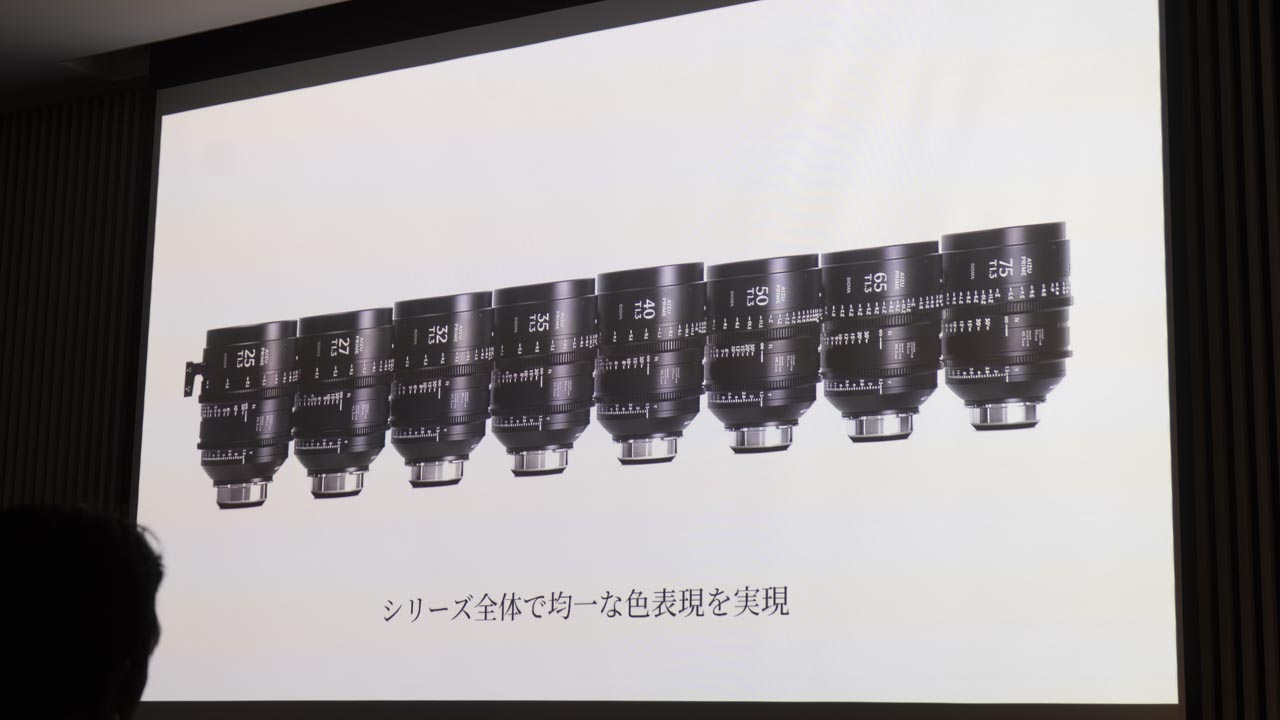

また、レンズ間のマッチング統一も重要な設計思想であるという。特定のレンズのみ収差補正が行われ、他のレンズで補正が不十分な場合、レンズ交換時や複数カメラでの撮影時に画質の不整合が生じる可能性があるため、シネマレンズ専用設計のAizu Primeシリーズでは、ラインナップ全体で統一されたルックを再現することを最終的なテーマとして設計が進められた。

実際にAizu Primeで撮影された映像では、様々な焦点距離のレンズを使用しても統一されたルックが確認できた。広角から望遠へと焦点を移動させる検証においても、まるでデジタルズームでクロップしたかのようにズレのない統一された描写が実現されている。これは、同社の高い技術力を持つエンジニアと会津工場が連携して達成した成果だと考えられる。

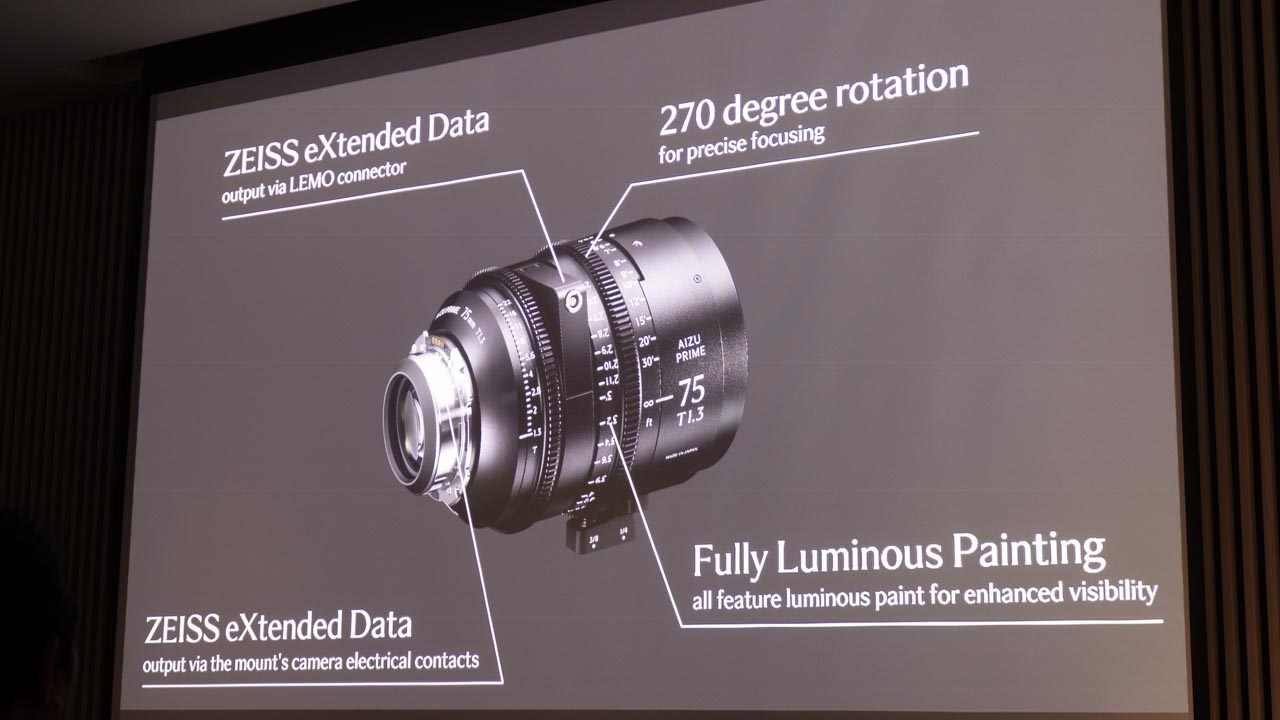

シグマはAizu Primeにおいて、描写性能だけでなくシネレンズとしての機能性も強化している。このモデルでは、これまでの「FF High Speed Prime Line」に搭載されていた「/i Technology」に加え、「ZEISS eXtended Data」が採用された。これらのデータは、マウント通信または4ピンLEMO端子を経由して出力される。レンズ内部に採用されたエンコーダーも、「FF High Speed Prime Line」と比較して性能が向上しており、VFX制作現場での活用が考慮された設計となっている。

また、フォーカスリングの回転角は270°を確保しており、従来の「FF High Speed Prime Line」の180°から大幅に増加した。これにより、フォーカス操作の精度と利便性が向上した。さらに、レンズに表示されるすべての指標は、金属への彫刻と下地処理、そして蓄光塗料の重ね塗りという手間を要する工程を経て製作されており、ユーザーにとって使いやすいレンズを提供するための工夫が凝らされている。

「Aizu Prime」という名称は、工場が立地する会津の地、そしてその豊かな自然と美しい水にちなんで採用された。シグマのレンズは全て会津で生産されているが、今回あえて「Aizu Prime」と命名したことには、同社として特別な意味合いが込められているという。このレンズは、その品質の高さから、同社が自信をもって提示できる製品であり、「Aizu Prime」という名称とその製品の品質は、実際に体験することで理解を深めることができるだろうと説明された。

シグマのエンジニアが語るレンズ開発の舞台裏

シグマは新製品「Aizu Prime」のレンズ詳細について、その実現に携わった光学設計担当の上村豊氏と機構設計担当の星浩二氏が登壇し、説明を行った。

ファシリテーターを務める北山壮平氏は、光学設計担当の上村氏と機構設計担当の星氏を紹介した。上村氏は約30年の光学設計キャリアを持ち、「FF High Speed Prime」の元となった14mmと28mmの設計も担当した経験がある。星氏は、レンズのガラス以外の部分、特にフォーカス機構を含むメカ設計全般を担当していると説明した。

上村氏は、「Aizu Prime」の開発において「描写の統一感」を最優先課題としたと強調した。映像制作においては、開発者それぞれに描写の好みがある中で、焦点距離ごとの色味、トーン、解像感といった描写が揃っていることは、多くの制作者にとって共通して重要な要素であるという。これは、一本一本の製品開発で都度最適化を行ってきた従来のスチルレンズ設計とは異なるアプローチだと説明した。

具体的に目指した描写として、温かみのある統一された色味と、解像感と滑らかな描写の両立を挙げた。上村氏は、単に解像感を追求するだけでなく、あえて特定の収差を残すことで、滑らかで味のある描写を演出したと説明した。北山氏から解像感と収差を残すという相反する要素の両立の難しさについて質問があったが、上村氏は各レンズを明確なターゲットの描写に向けて開発することでこれを実現したと回答した。レンズの「味」となる収差は意図的に残しているという。

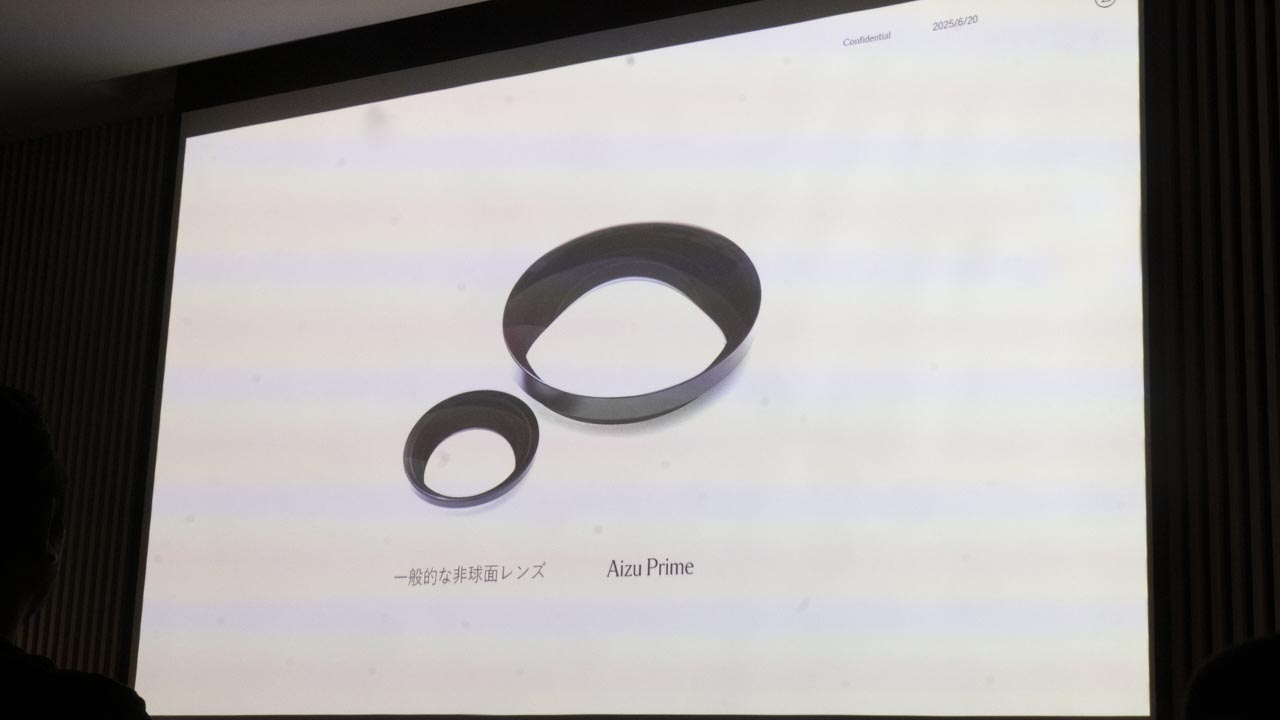

「Aizu Prime」では大口径球面レンズが採用されている。一般的な非球面レンズと比較して約2倍のサイズ(直径50〜70mm)、体積では約4倍近くになるという。T1.3という明るいF値を実現しながら、この大口径球面レンズで極めて高性能な描写を実現できたのは、会津工場の超精密な加工精度と長年の製造技術の集大成だと上村氏は説明した。

非球面レンズはリング状のボケが発生しやすいという課題が一般的だが、シグマは高性能な非球面レンズを継続的に実験・開発することで、T1.3の強みを生かした美しいボケ描写を実現している。これは、設計から開発、製造まで一貫して自社工場で行えるシグマならではの強みだと強調した。

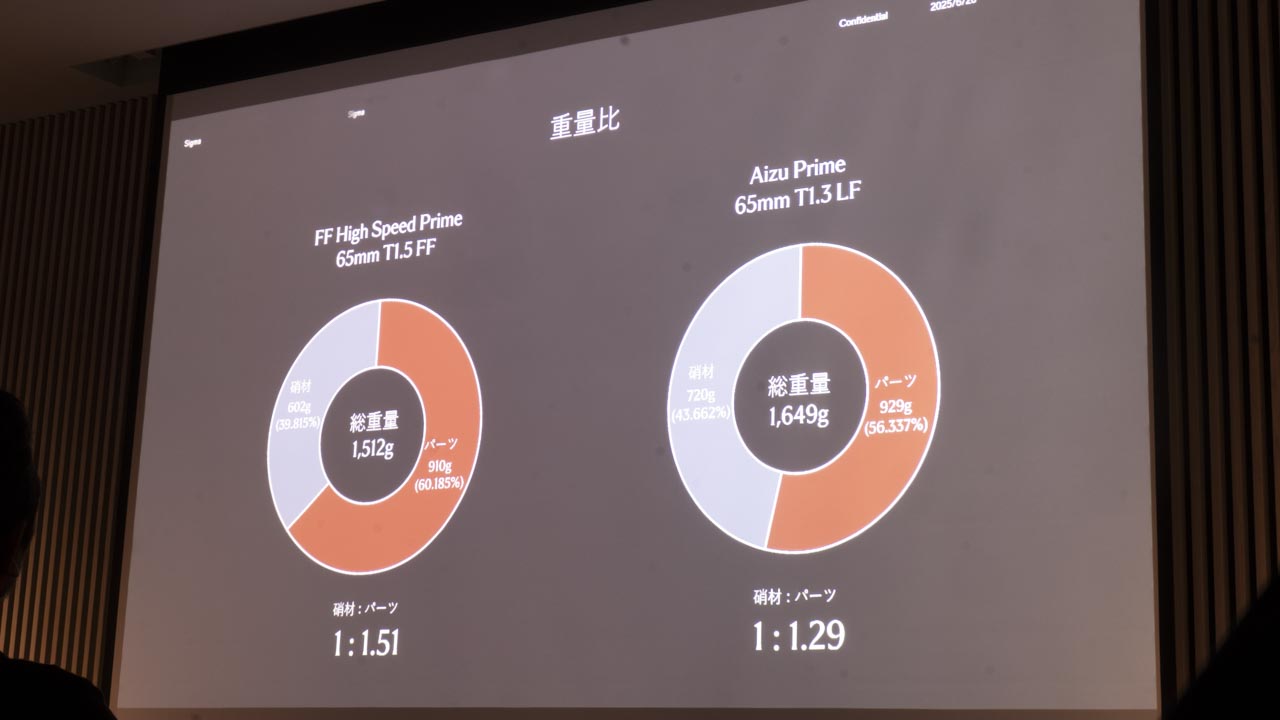

星氏は機構設計のポイントとして、開放T値が1.5から1.3と大口径化する中で、「FF High Speed Prime」と同様のコンパクトなサイズ感を実現したことを挙げた。これは、「FF High Speed Prime」が元々リハウジング設計であったのに対し、「Aizu Prime」は光学系を専用設計したことで、リハウジング時に発生するパーツが不要となり、その分スペースを確保できたため実現したという。レンズ前枠径95mmを維持することで、レンズチェンジやハンドリングのしやすさにも配慮したとのことだ。

操作性向上の仕組みとしては、フォーカス系が重量が重くなることを考慮し、ベアリングを採用してトルクを感じさせない滑らかな操作感を実現したと説明した。

北山氏は、今回のセッションで紹介された「Aizu Prime」の技術的なこだわりを総括し、会場内の試写エリアで実際にレンズを付け替えて、統一された描写や美しいボケ感を体験してほしいと呼びかけ、セッションを締めくくった。

Aizu Primeが切り拓く映像表現の未来

試写コーナーでは、Aizu Primeの実機を体験できた。人物が立った際の背景のボケ具合や、一般的なレンズでは課題となることが多い手前のボケの表現に注目したが、特に手前のボケ味は非常に美しかったのが印象的だった。

このレンズが市場に与える具体的なインパクトはまだ計り知れないが、単なる価格競争だけでなく、ZEISS eXtended Dataを搭載している点も極めて重要であると感じられた。現時点では、映画撮影の現場で「ワンセットだけレンズを持っていくならどれか」と問われた場合、Master PrimeやSupreme Primeといった他社製のハイエンドレンズが選ばれる傾向にあるかもしれない。しかし、Aizu PrimeはまさにそのSupreme Primeのような競合レンズに並び立つ存在となりそうだ。シグマがハイエンドの領域に本格的に参入しようとしているという強い印象を受けた。