Nikon Z 7II / Z 6IIがBlackmagic RAWに対応

以前、「サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD」を使用したBlackmagic RAW(以下、BRAW)の収録レビューを書かせていただいた。同時に、Blackmagic Video Assist 12G(以下:BMVA12G)と連携することで、Blackmagic Design製のカメラ以外にもBRAWに対応できるカメラがあることをお伝えした。

その際に対応可能なカメラとして Nikon機は入っていなかったが、記事掲載に前後して一部のNikon機でもBRAWでの収録が可能になったという情報が入った。2021年になり、さらにNikon Z 6IIもファームウェアアップデートが行われBRAWへの対応が有効になった。

私は、Nikon製カメラとは今まで全く縁がなく、当然使ったこともなかったのだが、BRAW対応ということで興味が湧いてきた。そこで、PRONEWS編集部にお願いして、Nikon Z 7/Z 6シリーズとBMVA12G、そしてサンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDをお借りして、初めてのNikon機にチャレンジする事にした。

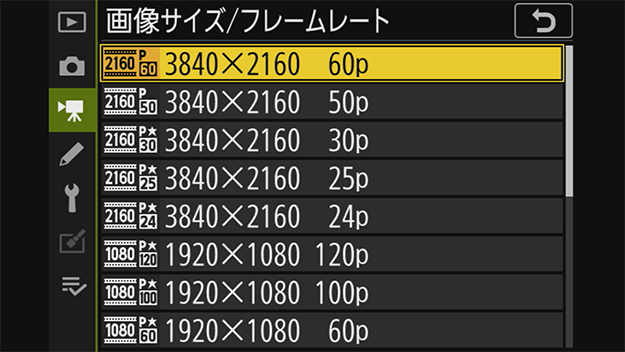

Nikonには、現在ミラーレス一眼カメラのレンズマウントプラットフォームとして「Zマウント」が設けられている。ハイエンドモデルとして、Z 7/Z 6とZ 7II/Z 6IIが展開されている。スペック表から分かるのは、Z 7系は高画素モデル、Z 6系は高感度モデルという部分が大きな差だろうか。発売当初は、Z 7IIが4K60p対応であったのに対して、Z 6IIは4K30pまでだったようだが、その後のファームアップでZ 6IIも4K60p収録に対応している。これで、写真も動画も現場で必要というユーザーはZ 7II、動画重視で高感度が欲しいというユーザーはZ 6IIという選択が分かりやすく行えるようになった。

BRAW収録仕様

さて、早速Z 7IIとZ 6IIを手に取ってみたが、外観的な違いは皆無…。モデル名のエンブレムが違うぐらいで、あとは全く一緒のようだ。今回は動画機として活用するので、BMVA12Gとサンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD 1TBをリグで取り付けて、BRAW動画撮影スタイルにする。

まずは、各デバイスの物理的な接続だが、Z 7II/Z 6IIのHDMI端子からBMVA12GのHDMI入力へ接続。さらにBMVA12Gをサンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDにUSB Type-Cで接続する。信号の流れとしては、Z 7II/Z 6II→BMVA12G→サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDとなる。

次に、各デバイスの設定だ。Z 7II/Z 6IIは、まずメニューで「セットアップメニュー」にある「HDMI」の項目へ入る。次に「詳細設定」→「RAW出力設定」→「RAW出力」と進むと、「する(カード記録不可)/しない」の選択肢が現れるので「する」を選択。

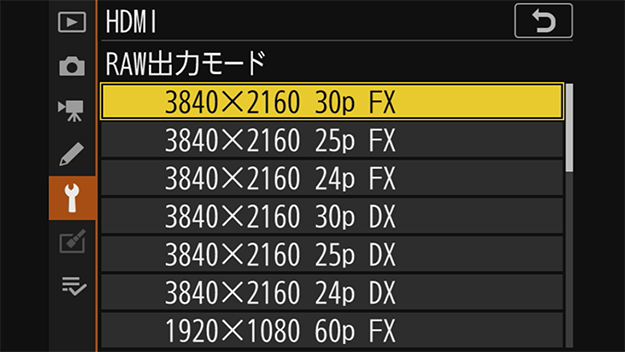

次に、ひとつ階層を戻って「RAW出力モード」へ入り、出力解像度を決める。Z 6IIの場合は選択肢として[3840×2160 30p FX]から[1920×1080 24p DX]の範囲で、解像度とフレームレートが用意されている。

さて、ここで見慣れない収録形式の表記が出てきた。[FX]と[DX]だ。Nikonユーザーであればお馴染みのフォーマット表記だが、他社製カメラユーザーであれば何のことか分からない。

Nikonのデジタル一眼カメラには撮像サイズにFXフォーマットとDXフォーマットの2種類があり、FXは「35mmフルサイズ」の事で、DXは「APS-Cサイズ」のことを表している。そのため、FX用レンズを DXフォーマットで使った場合は、約1.5倍の焦点距離となる。Z 6IIの場合[3840×2160 30p FX]が選択できることから、FX用レンズを使えば、そのままレンズのミリ数を活かすことが出来る。

一方で、RAW出力設定に限って言えば、Z 7IIでは[3840×2160 30p DX]からとなり、FX用レンズでは約1.5倍のクロップとなるので注意が必要だ。レンズのミリ数をそのまま活かすならば[1920×1080 60p/30p FX]という選択肢を使うか、DX用レンズを活用することになる。

反対に、Z 6IIなどでFX用レンズを取り付けて、撮像範囲をDXにすれば無劣化の1.5倍テレコンとしても使えるので、望遠端が足りない場合などにDXフォーマットを活用するという方法があるようだ。

今回お借りしたレンズは、NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 SというFX用レンズだったので、ワイド端を活かすべくZ 6IIの[3840×2160 30p FX]での収録フォーマットを中心に活用した。

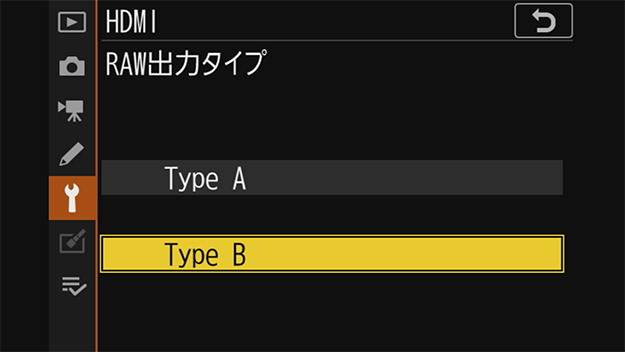

さて、話が少し逸れてしまったがBRAW収録を行うためには、まだ設定すべき項目が残っている。上記の収録解像度とフレームレートを設定したら、最後に[RAW出力タイプ]の項目から[Type A]か[Type B]を選ぶ必要がある。これもまた何のことか全然分からないのだが、覚えることは単純でATOMOS Ninja Vなどを使ってApple ProRes RAWを収録したいときは[Type A]。Blackmagic Video Assist 12Gなどを使ってBlackmagic RAWを収録したいときは[Type B]を選ぶ。

[Type A]はATOMOSもしくはAppleの[A]。[Type B]はBRAWの[B]と覚えておこう。ただ、Nikonに言いたいのは、このRAWの中身が他のRAWフォーマットと互換性がないような信号なら[Type A/B]ではなくて[Apple ProRes RAW用][Blackmagic RAW用]という表記でも良かったのじゃないかと思うのだが。どうなんでしょ?

さて、これでBRAWに対応したRAW信号をHDMI端子から出力できるようになった。加えて、Z 7II/Z 6IIのメニューから[HDMI]→[外部記録制御]→[する]と設定しておくと、Z 7II/Z 6IIからの操作でBMVA12Gが録画連動するようになる。

また、[カスタムメニュー C3]→[パワーオフ時間]→[半押しタイマー]で[制限なし]を設定。初期設定[30秒]のままだとカメラ本体の液晶モニターがパワーオフになり、同時にHDMIへ出力される信号も途切れるようなので[制限なし]に設定して自動パワーセーブ機能をオフにしてしまう。

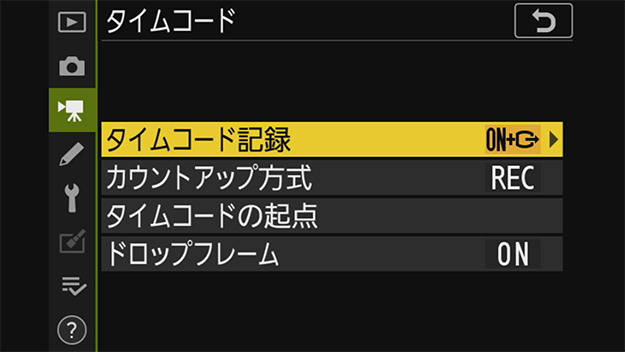

カメラのタイムコードをBRAWで記録したい場合は[動画撮影メニュー]→[タイムコード]→[タイムコード記録]→[する(HDMI 外部出力あり]を設定する。

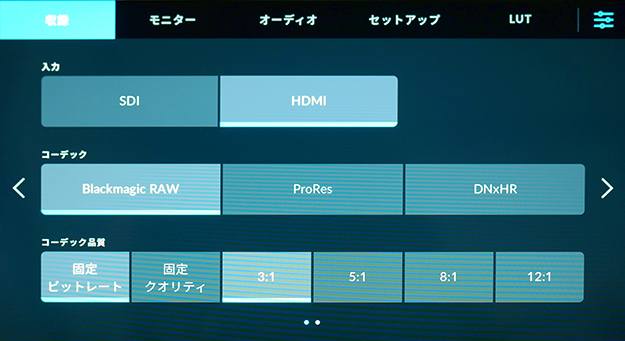

次に、BMVA12G側の設定だ。[収録]の[入力]を[HDMI]に。[コーデック]を[Blackmagic RAW]に。[コーデック品質]は収録の内容に応じて、適宜設定する。カメラ側と連動動作させるために、[トリガー収録]を[ビデオ開始/停止]に設定。カメラのHDMIからのタイムコードを記録する場合は[セットアップ]の[タイムコード入力]を[ビデオ入力]とする。

最後に、サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDのフォーマットも忘れずに行っておこう。1TBの容量の場合、3840×2160 29.97p – BRAW固定ビットレート3:1でおよそ130分の収録が可能だ。

実機テスト

各設定が終われば、早速NikonZ 6II+BMVA12G+サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDという組み合わせで、BRAW収録を楽しんでみる。とにかくも、私にとっては初めてのNikon機。色々と悪戦苦闘・試行錯誤しながらも自分の使いやすいスタイルを模索していった。

私がNikon機に触れてこなかった最大の理由は、私にとっては明確にある。レンズリングの回転方向が「逆」!これに尽きる。私は寝返る余地無く「レンズリングの回転方向」はCanon派である。Nikonは「逆」である!ありえない!

そもそも、テレビカメラのハンディーレンズはCanonもFUJINONもCanon方向で作られている。デジもSony・Panasonic・Canon・JVCいずれもリングの回転方向はCanon方向だ。つまり、テレビ・ビデオの世界はCanon方向なのだ!反論は認めない。

なので、例えば私が日頃ミラーレス一眼動画撮影で使っているPanasonic DC-GH5シリーズに取り付けているレンズはPanasonicのLUMIXレンズではなく、OLYMPUSのM.ZUIKOシリーズのみだ。これも、LUMIXはNikon方向、OLYMPUSはCanon方向である…という理由からだ。Sony α7シリーズで仕事をするときもレンズをマウントアダプターを介してレンズはCanonを使っている。

そんなレンズリング方向Canon派原理主義者の私なので、Z 7II/Z 6IIを使い始めたばかりの頃は困った。ズームリング方向は何とか慣れていけるのだが、フォーカスだけはダメだ。被写体や自分が動いた際に反射的にフォーカスリングを回すが、頭でいちいち「Canonと逆。ありえない!」とは考えていられない。Canon方向/Nikon方向+順手持ち/逆手持ちの組み合わせで、考えることがさらに増えて、ただただ混乱するだけで被写体にフォーカスを瞬時に合わせることができない…。

「オートフォーカスで諦めるか」と考えていたときに、Z 6IIのメニューの中に救世主とも言える項目を見つけた。

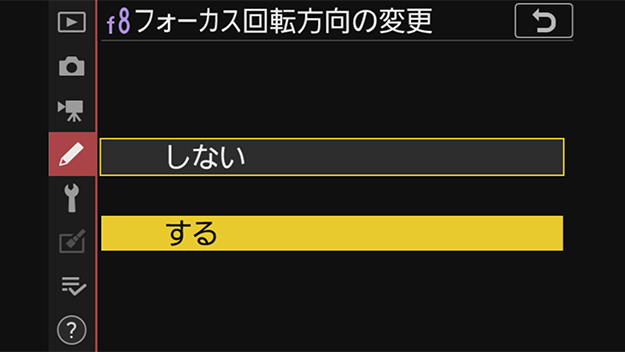

[カスタムメニュー f8]→[フォーカス回転方向の変更]→[する/しない]

[する]!!!![する]でしょ!この項目は、まさにマニュアルフォーカスリングの回転方向を逆転させてくれる設定だ。なんという歩み寄り。世界に平和をもたらすのは株式会社ニコンかも知れないと本気で思った。

ミラーレス一眼動画撮影の場合、ズームリングをぐりぐり会話軸に合わせて動かすようなENG的な撮影手法はあまりとらないだろう。どちらかといえば、しっかりと画角を決めて、場合によってはズームレンズではなく単焦点レンズで攻めていくような使い方が多いと思う。その点ではズームリングの方向は頭で思っているほど現場では問題にならないのかも知れない。一方で、フォーカスリングだけはズームレンズでも単焦点レンズであっても、リアルタイムに操作している可能性がある。

[フォーカス回転方向の変更]設定で、フォーカスリング方向だけでも自分が慣れたCanon方向に合わせられるのはストレスが全く違った。

近年、多くのデジタル一眼カメラ用レンズはフォーカス部分は例えマニュアルフォーカス利用でも内部的には電子制御だ。そのため、こういった反転設定で操作が行えるのだが、意外と他社製のカメラにはフォーカス方向を反転させられる機能は付いてないようだ。他にもフォーカス方向を変えられる機種をご存知なら、お知らせいただきたい。

さて、レンズに関して言えばNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sはもう一つ素晴らしい機能があった。このレンズ、よく見ると3連リングなのだ!レンズ先端方向から、フォーカスリング/ズームリング/コントロールリングとなっている。

レンズマウントに一番近い「コントロールリング」には、[パワー絞り][露出補正][ISO感度]の設定がアサイン可能で、[パワー絞り]を割り当てるとアイリスリングとして動作する。しかも、このレンズの[コントロールリング]によるアイリス操作では、アイリスがステップせずにシームレスにアイリスを開け閉めできるのだ。カメラ本体のダイアルでアイリスを触ると、一般的なスチルレンズのアイリスのようにステップでアイリスが動くのだが、[コントロールリング]でアイリスを操作すると滑らかに変化する。

また、先にも述べたようにレンズ先から「フォーカスリング」「ズームリング」[アイリスリング」と出来るので、ENGレンズやデジと同じリング配列となる。これも重要だ。このレンズ、かなりENGカメラマン向きのレンズといえるのだ。

他にもNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S、NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S、単焦点ならNIKKOR Z 50mm f/1.2 S、NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noctといったレンズに[コントロールリング]は搭載されている。これはお奨めだ。

残念な点もある。フォーカス/ズーム/アイリスはそれぞれレンズのリングで操作可能で、シャッタースピードもカメラ本体のダイアルに割り当て可能だ。Z 7II/Z 6IIには、2つの操作ダイアル(メインコマンドダイヤルとサブコマンドダイヤル)が搭載されているが、レンズの[コントロールリング]にアイリスを割り当てておくことで、カメラ本体のもう一つダイアルが余っていることになる。そこに[ISO感度]を割り当てれば、露出に関わるコントールを独立したダイアルでダイレクトに行える。

しかし、Z 7II/Z 6IIでは、個別のダイアルに直接[ISO感度]を割り当てる設定を見つけることが出来なかった。ISOを触るには必ずISOボタンを押しながらダイアルを操作する必要があるため、一手間余計に要るのだ(ボディー側に関しては別売のパワーバッテリーパックMB-N11を装着時、動画撮影モードでMB-N11のFnボタンにISOを割り当て可能。しかし、こちらもダイヤル単独操作でのISO変更はできない)。

レンズの[コントロールリング]にISOを割り当てて、カメラのダイアルにアイリスを割り当ててれば、それぞれの項目を独立したダイアルで操作できるようになるが、先述の通りカメラ本体のダイアルでアイリスを操作するとステップしてしまうので、動画撮影では好ましくない。

とりあえず、設定で[カスタムメニュー f6]→[ボタンのホールド設定]→[する]にすることで、ISOボタンを1度押せば、あとはダイアルがISO感度ダイアルとして機能するようにできるのだが、シャッターボタンを押したり電源を切ると解除されるので、ダイアル自体を単独のISO感度ダイアルとして固定することができないようだ。

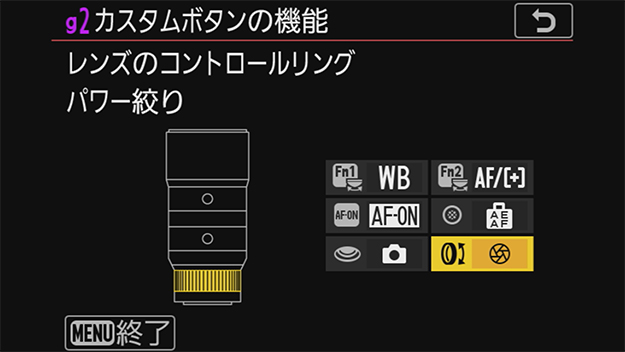

また、ボタンの設定で言えば、シャッターボタンを[動画撮影]ボタンとして機能を割り当てると便利だ。Z 7II/Z 6IIの[動画撮影]ボタン…つまり録画ボタンは小さく、リグを組むと見にくい位置になるし、また慣れていないと近くにあるISOボタンと指先で区別が付かない。[カスタムメニュー g2]→[カスタムボタンの機能]→[シャッターボタン]で[動画撮影]を割り当てると、録画ボタンとして機能させることが出来る。動画撮影中に静止画撮影をする必要が無いのであれば、割り当てを見直しても良いだろう。

こうした設定を行ったことで、かなり私にとっては使い易いカメラになった。屋外で撮影していても、液晶モニターもなかなか輝度が高く、高精細で見やすい。

もちろん、Blackmagic Video Assist 12Gの2500nitsという圧倒的な明るさには適わないが、Z 7II/Z 6IIの液晶モニターは晴天の屋外でも十分視認可能だ。

今回は、Z 7II/Z 6IIやそれらと組み合わせたBRAWの画質などを検証するつもりはなく、またお借りしたレンズに合う適切なNDフィルターもなかったので、シャッター速度1/8000とか動画撮影ではありえない設定になっているが、ご容赦いただきたい。

BMVA12G+サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDとの連動録画も、カメラ本体の録画ボタンを押せば、タイムラグ無しに開始できる。録画中はBMVA12G本体で録画中である事を明示されるのはもちろん、Z 7II/Z 6II本体でも動画録画中のアイコンが液晶モニターに表示されるので、仮にカメラ本体とBMVA12Gを分離して使っている時でも、録画中なのかスタンバイ中なのかを確認できる。

BRAWで収録した動画のプレビューは、即BMVA12Gで行える。RAWとは思えない軽快さで、スクラブ再生も可能。7インチ画面なので、ストレスのない素材チェックが行えた。

カメラ+外部録画というシステムだが、運用上は内部収録の感覚で扱うことができる。撮影情報やメニュー表示だけは、カメラ本体の液晶モニターを利用する必要があるが、ゼブラやピーキング、ヒストグラムなどは BMVA12G側の機能を活用することで代替可能だ。

SSDからPCへの素材転送は、USB 3.2 Gen 2。サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD自体は、インターフェイスにUSB 3.2 Gen 2×2を採用。スペック上の転送速度は読取り/書込み速度ともに2000MB/秒となっている。前回、エクストリーム プロ ポータブルSSDをお借りした際は、USB 3.2 Gen 2×2ポートを備えたPCごとお借りしたが、今回は自前のPCなのでUSB 3.2 Gen 2止まり。それでも条件が良ければ1000MB/秒前後の転送速度を得られるので、大容量となるBRAW素材やProRes素材を扱うにはエクストリーム プロ ポータブルSSDは最適だ。

まとめ

今回、初めて Nikonのデジタルミラーレス一眼カメラZ 7II/Z 6IIを使ってみたが、レンズリング方向Canon派原理主義者の私でも結構イケル!と思った。

動画仕様に関しては、しっかりと作り込まれており、タイムコードのDF/NDFやレックラン/フリーランはもちろん、オートフォーカス中のマニュアルフォーカス介入など、動画機に欲しい機能がメニューを潜っていくと、わんさか出てくる。

今回のテストでは、終始BRAW録画としていたので、カメラ本体での内部録画は試していないのだが、MOV収録のビットレートも最大360Mbps(2160/60p)と設定されており、内部記録でも画質は良さそうだ。一方で、いわゆる連続録画の30分の壁は残っているので、長時間撮影となれば、外部レコーダーの登場となるだろう。また、内部で高画質録画を収録するにはSDXC UHS-IIなどの高速転送対応の大容量SDカードが必要だ。ちなみに、Z 7II/Z 6IIはダブルスロットを採用しており、SDXCの他にもCFexpressカードTypeB(Gen2対応)に対応している。

BMVA12Gなどの外部レコーダを買い足し、高速大容量転送可能なSSDをストレージとして活用する今回の方法は、長期的に見ればコストパフォーマンスの点からも良い選択肢だ。SSDのメディアコストは安価であるし、BRAWという高画質フォーマットでの録画はカメラとレンズの画質性能をしっかりと引き出すことができる。加えて、長時間収録に対応できるメリットもある。編集段階まで考えれば、PCへの高速転送はSDXCカードと比べるとSSDの方が圧倒的に有利だ。

NikonZ 6II+Blackmagic Video Assist 12G+サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDという今回の組み合わせは、なかなかに心をくすぐられる魅力があった。

WRITER PROFILE