放送におけるKVMスイッチの現状について

現在の放送ワークフローは、専用機器中心からパーソナルコンピューター+ソフトウェア処理へ大きく移行しており、必要なPC台数は年々増加している。

もちろん1台のコンピューターで複数のソフトを動かすことは可能だが、安定性や冗長性を確保するため、最低限の業務を1台以上に割り振る運用が一般的である。

たとえば下記のように、用途別にPCが並行して稼働する。

- 〈インジェスト〉カメラ映像を取り込むPC

- 〈ストレージ〉映像データを蓄積するネットワークNAS

- 〈メタデータ〉素材情報を管理するPC

- 〈エディット〉番組編集用PC

- 〈グラフィック〉テロップ・CG 生成用PC

- 〈MA〉ナレーションや整音を行うPC

- 〈プロモーション〉ダイジェスト・SNS 告知用PC

- 〈トランスコード〉完成番組を送出フォーマットへ変換するPC

- 〈ポン出し〉生放送用再生PC

- 〈スケジュール〉進行表管理PC

- 〈スタジオ制御〉機器を制御・監視するPC

いまや数十台から数百台規模のPCを運用する時代である。

クラウド上のサーバーも含め対象PCはさらに増え続ける。現実のデスクスペースを考えると、何十台ものPCに対して同数のキーボードやマウス、モニターを並べるのは非現実的だ。

そこで「画面・キーボード・マウスを用途ごとに切り替える」という発想を具現化したのがKVMである。サーバー管理現場では以前から一般的な手法だ。

Black Box社はサーバー管理向けデバイス延長/切替ツール、すなわちKVM分野の老舗であり、筆者もIP伝送系の遠隔管理で注目していた。同社のKVM over IP新製品「Emerald®(エメラルド)」を今回取材する機会を得た。

Black Box会社概要

IPネットワークおよび映像機器の延長・分配・切替・変換を得意とするエキスパート。本社は米ペンシルベニア州ローレンス。世界200拠点・150か国でサービスを展開し、日本法人は1988年に設立。映像監視や遠隔制御、ネットワークインフラ構築など幅広い事業を手がけている。

IP-KVMシステム Emerald®シリーズとは

※クリックして拡大表示

※クリックして拡大表示

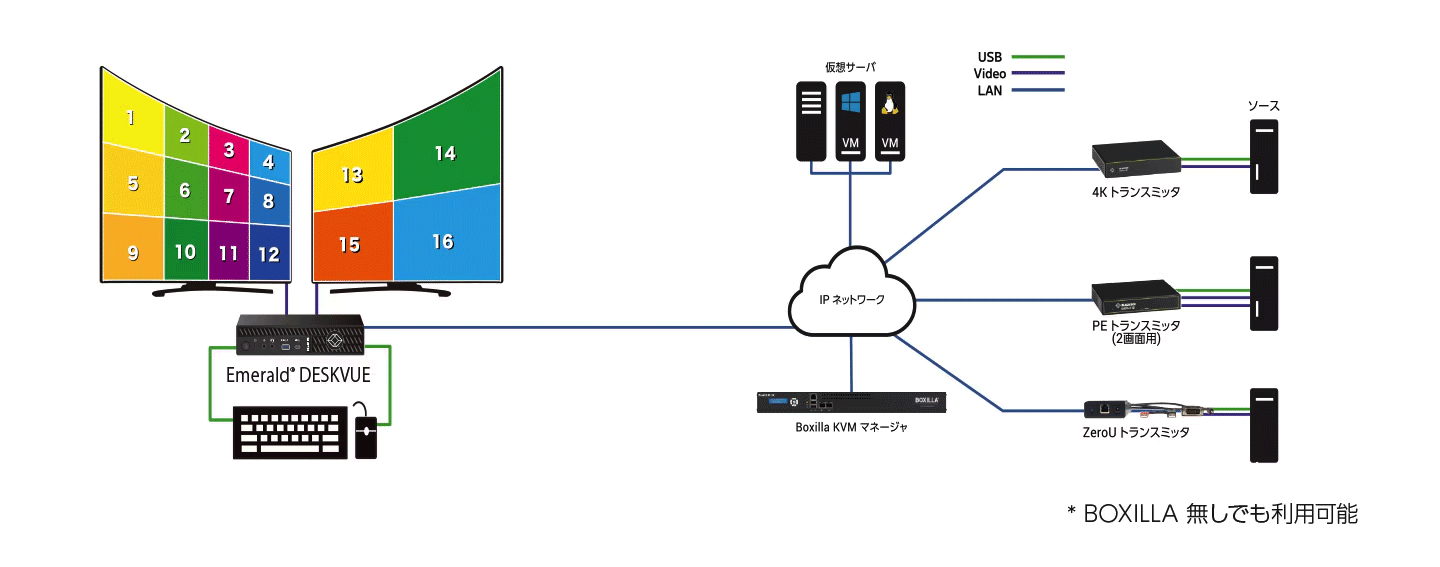

今回レビューするのは、KVM over IP切替システムEmerald®と、その操作端末「DESKVUE(デスクビュー)」だ。ラックにはドングル型、または箱型の小型送信機、机上には複数系統を束ねられるマルチ画面タイプの受信機、いずれも既存LANに接続するだけでリンクが確立し、最大4K60p映像とUSB信号を遅延なく届ける。

※クリックして拡大表示

Emerald®導入の最大の利点は、オペレーターが「PCの前まで歩かなくてよい」という単純かつ切実な課題を解決する点に尽きる。サーバールームに集約した編集機やインジェスト機をスタジオ横の静かなデスクから一枚のキーボードとマウスで操れるため、制作時間のロスと熱・騒音を同時に削減できる。

加えてBlack Boxは「今ある環境を壊さない」ことを重視する。Windows / macOS / Linuxを混在運用でき、ネットワークも既存セグメントと切り離して独自VLANに閉じ込められる。小規模に立ち上げてからノードを追加する"スモールスタート"も容易だ。

操作側に置く受信機のDESKVUEは4モニターまで接続でき、タイルと呼ぶ画面を最大16面まで自由配置可能。特筆すべきは、マウスを隣のタイルやモニターへ滑らせるだけで瞬時にフォーカスが移る「マウスホップ」挙動だ。

Emerald®+DESKVUEの組み合わせはケーブル削減にとどまらず、「制作現場を止めずにPCと人をフレキシブルに再配置する力」を提供する。その実力を確かめるべく、デモ機を徹底的に触ってみた。

実機デモで見えた“使えるポイント”

4モニター連携・横断操作など、デモで確認できた機能

このEmerald®はBlack Box社が独自設計で開発製造したプロダクトで、使いやすさなどを従来の経験から一新している。通常の1モニタ対応の受信機と異なり、DESKVUEでは4枚のモニターを接続でき、それぞれのモニターに合計16までのタイルを自由にレイアウト表示することができる。その表示パターンを好みに設定しておくことで瞬時に変更することが可能だ。

※クリックして拡大表示

※クリックして拡大表示

※クリックして拡大表示

任意のPCを操作するための全画面表示などへの表示切り替えがキーボードショートカットで簡単に行うことができる。該当するPC画面をすべてマルチ表示していて、気になる個体をすぐに操作対象とすることの手順、スピードは従来の1画面切り替えのKVMとは比較にならない便利さである。

想像してみてほしい。例えば、4分割画面上に「赤いマウス」が移動する。その分割画面は、それぞれ別のPCなのだが、ある画面でクリックするだけでそのPCの中のマウスポインターになって操作ができるのだ。

分割画面上でマウスを移動し、クリックするだけで瞬時に操作対象のPCへ切り替え可能

さらに、DESKVUEと一緒に使われることが多い1モニター対応の受信機「Emerald® SE」などでは、手元のキーボード、マウスだけでなく、USB接続するペンタブレットや拡張キーボード、USBストレージなども安全に切り替えて切り離し、再接続することが可能となっている。セキュリティ的な設定として、接続を許可するデバイスを指定するホワイトリストや、接続を禁止するデバイスを設定するブラックリストの運用にも対応している。

なお、Black Boxの公式YouTubeチャンネルにて、記事で紹介したデモ動画が公開されている。実際どのような動きをするのか、ぜひとも動画で確認してほしい。

映像・放送系ユーザーにとってのメリット

映像・放送現場では、スタジオごとに機材室PCの組み合わせやアクセス権限を固定できるほか、外部アクセスを許可したリモートプロダクション構成も容易に作成できる。別スタジオの機材を不用意にのぞかれない安心感も大きなポイントである。

※クリックして拡大表示

※クリックして拡大表示

接続パターンは RDP(Remote Desktop Protocol)、XRDP(Linux版RDP)、PCoIP(PC over IP)をサポートし、仮想デスクトップの画面転送にも対応する。オンプレPCとクラウドVDIを同一UIで扱えるため、クラウドサーバーと実機を自在に組み合わせられる。

※クリックして拡大表示

さらに H.264/H.265 ストリームも受信できるため、遠隔スイッチャーのマルチビューやPGMを手元で確認できる。放送局の独自制御環境LAWO「VSM」ともAPI連携し、シーン切り替えを自動化するワークフローにも対応するなど、柔軟な運用が期待される。

※クリックして拡大表示

Black Boxに聞く、IP-KVMの強みと今後の展望

ここまで読めば、IP-KVMが拡張性に富み放送現場に適した選択肢であることがお分かりいただけただろう。Black Box セールスダイレクターの山本氏は、どのような将来像を描いているのか。

山本氏:

放送局での採用も増加傾向にあり、特に当社IP-KVMシステムの強みである複数ソースをマルチで表示し、かつFHDと4Kの混在構成やそれらを一組のキーボード・マウスで遠隔操作できるという点などが評価されているものと感じています。

日本の様なスペースが限られる環境において、最小限のモニター台数で複数システムを一元的に監視・操作できる、というのはユーザーやオペレーターにとって大きなメリットだと思います。

これらの優位性は放送設備以外にも、ガス・電力監視設備といった大規模なPCやサーバーを監視・遠隔操作する様なシステムでも相性が良く、市場として大きな可能性があります。

当社はソフトウェアからハードウェアまで自社開発しており、GUI 設計を含めユーザーの声を反映している点が特徴です。

今後は放送設備におけるIP-KVMのデファクトスタンダードを目指すことはもちろん、その他のインフラ・防災監視、交通管制向けなどへも積極提案し、「現場の声と共に育つ製品」として進化させていきたいと考えています。

実際に触ってみた筆者の感想

筆者は社内で物理延長型KVMによるPC切替運用を経験し、RDPやNDIスクリーンキャプチャ、TriCaster内蔵KVMも試してきた。

今回のIP-KVMは画質の劣化が小さく低遅延、直感的なマルチ画面切替を備え、誰でもすぐに実用できる設計だ。接続先の多様性やシステム拡張性にも将来性を感じる。

リモートプロダクション需要の高まりで遠隔サポートは欠かせないが、ソフトウェアKVMはトラブル時の対応が難しい。本機のような独立型KVMシステムは大きな安心材料となる。

遠隔素材管理、クラウドビデオルーティング、クラウドスイッチャー運用、複数試合同時進行でのテロップ一括提供など、大規模から小規模までKVMの活用範囲は広がっている。