txt:山下香欧 構成:編集部

120fps、S3D(ステレオ3D)、そして4K HDRの作品

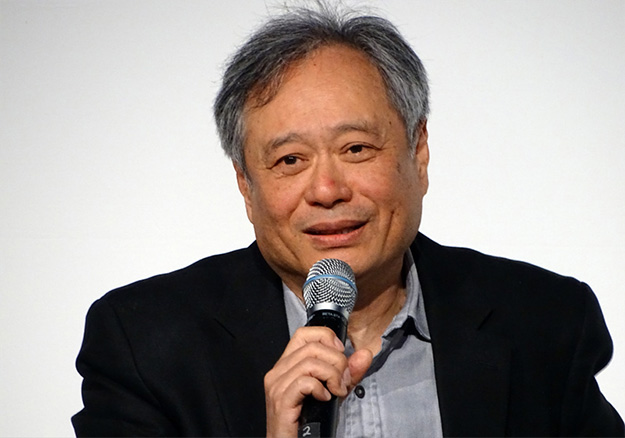

アン・リー監督がメガホンを取った新映画「ビリー・リンのロングハーフタイムウォーク」(2016年11月11日”退役軍人の日”に米国で公開予定)は、120fpsでS3D(ステレオ3D)、そして4K HDRで制作される映画業界初の作品となる。

ハイフレームレート(HFR)の映画作品といえば、ピーター・ジャクソン監督の「ホビットの冒険」(2012年)が、映画市場初として、一般シアターにて通常の2倍になる48fpsで公開された作品だった。ホビットシリーズはファンタジー要素に視覚的な美しさが際立つが、本作は相反する。

本作はベン・ファウンテンの小説をベースに脚本されており、イラクから戻った19歳の陸軍兵士の心身の葛藤を通して、戦争が及ぼした国内外の事情を描いたものとなっている。戦場経験者の物語とさらっと言ってしまえるかもしれないが、誰かが「キャッチ=22」のイラク戦争版風刺小説と例えたように、リー監督は更に奥深くエモーショナルに、スクリーンへ表現していく。そのストーリーテリングに今回、100年もの間、映画が持っていた24fpsの5倍にもなる120fpsが加担することになった。現場では、アカデミー最優秀撮影賞者ジョン・トール氏のもと、ソニーF65で120fpsにて撮影している。

リー監督を迎えた基調講演が行われた、NABのThe Future of Cinema Conferenceでは、4K/3D/120fpsを再現できるシアターが1日だけ特設され、公開前の本作がスクリーニングされた。投影デモは5回のみ。デモ前には、リー監督をはじめ作品製作関係者がスクリーンの前で作品について説明をしてくれるという、究極のプレミア公開であった。

スクリーニングされたのは製作中の一部で、11分程度のクリップになる。戦場での戦闘シーンと、プロモーションツアーのために一時本国に戻った主人公と陸軍ユニットの仲間が表彰される感謝祭フットボール試合のハーフタイムショーのシーンが中心であった。戦場の中、敵と戦うシーンの数カットに施されるVFXは未完成であることなどが、前置きに説明された。

スクリーニングが始まると、どの人も多分最初は「これも他のドルビービジョン3Dと同じ」とでも感じたかと思う。ホビットで体験したように、フィルムが持たない、デジタルビデオライクなクリアな映像だけかと瞬間、思う。誰もが今回の視聴環境は初体験であるがゆえ、120fpsというHFRが創り出すシネマ・リアリティがこれほど衝撃なものになるということを想定できなかったに違いない。戦闘シーンになると、スクリーンと自分の存在のボーダーラインがなくなる。主人公のユニットの一員として、正面から打ってくる敵の銃撃に身を隠している自分がいた。フットボール試合のハーフタイムショーでは、スクリーンに映し出される実物大よりも何倍も拡大して映っている役者たちも、まるでアリーナの前席で鑑賞しているように身近に感じられ、まったく違和感がなかった。

4K/3D/120fpsが創りだす世界を、リー監督を含め視聴体験者達は“ハイパーリアリティ”と表現していた。視聴デモの初回目には、SMPTEの役員や技術パイオニア、業界の大御所達が集まっていたそうだ。会場には、デニス・ミューレン氏(アカデミー賞最多受賞VFX監督)、ダグラス・トランブル氏(SFXパイオニア)、ジョン・ランドー氏(映画アバター製作者)をはじめ、ドルビー、ソニー社の技術役員達の顔があった。メディアのインタビューに、誰もが絶賛したコメントを寄せている。「(映画作品として)技術を話題するのではなく、エモーショナルな作品」「今までに体験した3D映画作品を超越している。スクリーンという壁を越えた」「素晴らしすぎて言葉に表せない。今までに観た映像の中で一番といっても良い、美しいシーンがあった」など。

セッション会場に設置されたChristie Digital Systems社製4K対応プロジェクターのヘッド部分

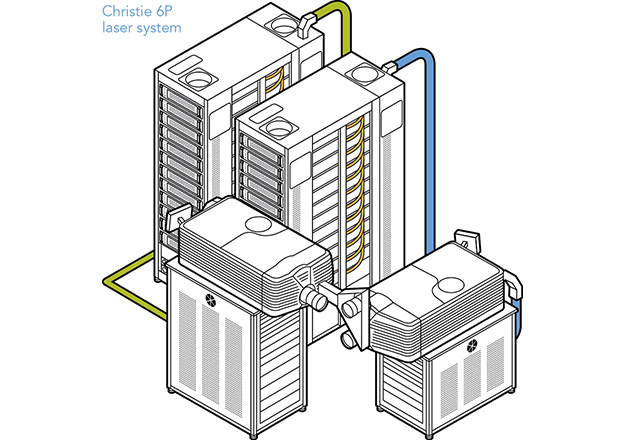

特設シアターでのプロジェクションシステムの想定構築図

今回の4K/3D/120fpsのスクリーニングは、現在の一般シアターにはない特別なシステム構築が施されて実現した。投影された映像クリップ(データ)は非圧縮で、10TBほどになるという。このデータは2台の7thSenseサーバからDisplayPort経由で、2台のChristie Mirage 4KLH RGBレーザープロジェクターに送られて再現される。Mirage 4KLHは市場で唯一、4K120fps再生を実現できるプロジェクターと言われ、各DisplayPortから2K120fpsデータを受け入れ、田の字に並べて1枚の4Kイメージにする。

ChristieがDolby Visionシアターの専用プロジェクターとしてタイアップしているように、今回も3D技術にはDolby 3D(6P=6帯域のホイール)が使われた。仮設シアターでは、横幅7~8メートルサイズのスクリーンに投影された。スクリーン輝度は、ピークで片眼28フィートランバートまで実現できたという。これはDolby Vision 3Dの2倍にあたり、さらに現行の3Dシアターと比較すれば、3Dメガネを通して感じる明るさの8倍以上と、裸眼に近い明るさにさえ感じられる。

左から、スクワイアズ氏、リー監督、ジェルヴェ氏、バーバー氏、ポーテリ氏。一番右は、モデレーターのデビット・コーン氏(Variety誌シニア編集者)

基調講演および続くセッションにおいて、リー監督は映画へのビジョンそして映画製作への展望を、仲間制作スタッフと一緒に語った。ステージには、リー監督と並び、「ライフ・オブ・パイ」を含めアカデミー賞やBAFTA賞など多くの技術賞を受賞しているACE所属のエディターのティム・スクワイアズ氏と、プロダクションシステムスーパーバイザーのベン・ジェルヴェ氏(リー監督から、ワークフロー・ガイという愛称をもらっている)、そしてソニーピクチャーズのスコット・バーバー氏(プロダクション技術担当副社長)と撮影監督のデメトリ・ポーテリ氏が登壇した。

作品を表現するのに使う技術について。リー監督は、「自分は技術者ではない、単純にドラマを生み出す好奇心が旺盛なだけだ」と説明する。例えば6年前の「ライフ・オブ・パイ」の製作話にさかのぼる。非常に面白い本に出会えたが、(映画作品にするために)本の面白みを打破する手段が見つからなかった。映画としてストーリーを展開するには?と、ふと思い浮かんだのが、Pi(パイ)という数字を拡張する、ということ。ならば、ディメンションを足せばいいのでは?とふざけたような考えが浮かんだという。それから「ライフ・オブ・パイ」のS3D化の開発は進められ、アカデミー賞を受賞する作品になった。

超高精細プラスHDR、そしてHFRでの撮影。そして多くの課題

HFRで撮る次の制作プロジェクトとして、ボクシングの話をベースにした作品を考えていたという。従来の24fpsでは、ボクサーのパンチのスピードや瞬発力についていけないと考えたからだ。しかし、ベン・ファウンテンの小説を紹介されてから、このストーリーをHFRで撮ることで、現実味を帯びた、視聴者がストーリーに共感できるものになるのではないかと考えた。「(自分も含めて)人は、帰還兵がどのような経験をしてきたかを理解し得ない。だから私は、これは新技術と人間性を調べるのに、良いプロジェクトになるとに思った」と、リー監督は説明する。

リー監督は、プロジェクトに着手する前に、「2001年宇宙の旅」や「ブレードランナー」のVFX監督を務めた、VFXのパイオニアでHFRを追求しているダグラス・トランブル氏のスタジオを、ソニーピクチャーズのスタッフらと訪ねたという。トランブル氏のスタジオにて、独自開発のHFR映像データを正確に再生できるMAGIシステムにて作品制作への確信を得たとみられる。

というのも、MAGI独自のDCPは、2Dで2K120fpsもしくは3Dで2K60fpsに対応でき、これであれば一般シアターにある、例えばChristie Series 2といった、デジタルシネマプロジェクターでも受け入れられる。更に独自のソフトウェアとChristie Mirageプロジェクターを構築するMAGI投影システムならば、単一プロジェクターで4K120fpsに対応できることが分かったからだ。Mirageをツインプロジェクターにすれば、リー監督の求めるスペックに近い再現環境が構築できる。

超高精細プラスHDR、そしてHFRでの撮影の中、今までは必要としなかった課題が沢山でてきたという。「ライフ・オブ・パイ」の制作を振り返ってみると、海の上で放浪しているボートに乗ったスラージ・シャルマの演技は、モーションブラーやストロボが影響して、はっきりと観ることができなかった。これを120fpsに変えると、本当に細部の演技(表情など)が判るようになる。つまり、役者の演技が演技くさく見えてしまう、自然さを失ったシーンができてしまう、演技の困難さにぶつかったという。スクワイアズ氏が4K/3D/60fpsに対応できる編集システムで、120fpsから60fpsにフレーム数を落として再生させたところ、役者の演技が、ぎこちない演技くさいものに映っていて、驚いたという。これでは120fpsになると一層悪くなるのではないかと恐れていたが、120fpsになると替わって、非常に自然体に映ることも発見した。「役者の演技力を勝手に判断して批判してはいけない」と、リー監督は反省の言葉を発した。

48fpsで撮られたホビットの出演役者達は、人間姿でも特殊メイクが施されており、フレームレートの違う撮影環境によりオンセットでのメイクアップは、赤い色を強く使ったと聞いている。本作は120fps・広色域で撮るため、化粧をしているチアリーダー役以外は、役者はメイクをつけずに素肌で挑んだ。「彼らの肌、眼力(めぢから)を通して、それぞれの役がどのように感情を描いているかを見たかった。超解像度でストロボを使わない、より鮮明な映像は、視聴者の感情により深いインパクトを与えると思う」と、リー監督は話している。

セッションの冒頭でリー監督は、こう語っている。

リー監督:このセッションの時間内では、作品については話ができるが、デジタルシネマについて追究することはできない。デジタルシネマが何かということを探すのは、とても長い旅になるだろう。よりリアルに、よりディテールに、より鮮明に、これらは新しいパッケージだ。私は、これらがブレンドされた映像を観ることができてうれしく思っている。

txt:山下香欧 構成:編集部