txt:倉田良太 構成:編集部

ラインナップが充実のフォクトレンダーEマウント用レンズ

さてレンズテスト編第一回は株式会社コシナのフォクトレンダー。

フォクトレンダーというブランドは歴史が長い。創業は1756年ということだからなんと163年前!詳しくはWebで調べてみるとなかなか面白いが、ここでは歴史は置いおき、コシナが扱うフォクトレンダーに絞って紹介しよう。

フォクトレンダーは映像業界ではマイクロフォーサーズ用のNOKTON F0.95シリーズが有名だ。

レンズのラインナップとしては、ライカMマウント互換でレンジファインダー用として設計されたVMマウントシリーズのレンズが一番種類が多いが、ソニーEマウント用のレンズも多く出している。これはあまり知られていないかもしれない。

10mm F5.6、12mm F5.6(生産終了)、15mm F4.5、21mm F1.4、21mm F3.5、35mm F1.4、40mm F1.2、50mm F1.2、65mm F2、110mm F2.5、計10本。

こうやって焦点距離と絞りの開放値を羅列するとただの数字の集まりに見えてしまうが、1本1本にドラマがあることを噛み締めて味わうようにしている。

さて今回はこの中からNOKTON 21mm F1.4、NOKTON 50mm F1.2、MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5の3本を試用させてもらった。

試用したフォクトレンダーのソニーEマウント「NOKTON 21mm F1.4」「NOKTON 50mm F1.2」「MACRO APO-LANTHAR 110mm F2.5」3本

心地良いトルク感を実現

まず3本まとめての印象としては、質感の素晴らしさ!これに尽きる。

一般的に普及している一眼用のズームレンズしか触ったことがない人は、マニュアルフォーカス専用のレンズを触ると驚くかもしれない。フォーカスリングの触り心地が非常に気持ち良い。

フォクトレンダーのサイトから引用すると

高い精度で加工・調整された総金属製ヘリコイドユニットと、適度なトルクを生み出す高品質グリースの採用により、滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現。微妙なピント調整を可能にしています。

確かにその通り。

一つだけ気がかりなのは、この適度なトルクは手で触るには申し分ないが、ジンバルのフォローフォーカスモーターで動かすにはどうなのか?これもテストしてみたかったが、今回はできなかった。

フォーカスリングの触り心地に注目してほしい。EマウントをベースかつS-Log3で評価をしたく、カメラボディはα7 IIIを使用した

絞りリングの回転方向については、一般的なシネレンズと同じ。フォーカスリングの回転方向も同じなので、普段シネレンズや業務用ビデオカメラのレンズに慣れてる人でも使いやすい。

絞りはもう一つ工夫あって、NOKTON 21mm F1.4とNOKTON 50mm F1.2については、「絞りクリック切り替え機構」がある。

これもフォクトレンダーのサイトから引用させてもらうと

クリック音を発生させず、絞りリングをクリックなしで開閉させることが可能な絞り切り替え機構を搭載。動画収録時に絞りリングの操作音を拾ってしまう心配がありません。

白いマークはクリックがある

黄色いマークはクリックがない

操作音?そうか。もともとクリックがあって、クリック無段階だからこのような説明になるだろう。キヤノンEFレンズなどの絞りリングのないレンズは、撮影中に絞りの可変は段階的で、間は使えない。たとえば、撮影中に晴れから曇に変わったときに、少しだけ絞りを開けることができない。

今回のフォクトレンダーのような絞りリングのあるレンズは、基本的にクリックなしで微妙な絞りの調整が撮影中にできる。クリックがない方がよりスムーズだし、F2.8より少しだけ開けるということもやりやすい。

逆に写真を撮る時にはクリックがあった方が便利だろう。この切り替えを工具なしで現場ですぐにできるこの機構のアイデアは素晴らしい。

試しに一枚。

とりあえずα7 IIIの性能とNOKTON 21mmの描写力を知るために、夜の歌舞伎町で一枚何気に撮影してみた。

NOKTON 21mm f2.8 1/30 ISO 160

NOKTON 21mm f2.8 1/30 ISO 160※画像をクリックすると拡大します

撮影から書き出しまでの処理の流れは、「RAWデータ」→「16BITのTIFF」→「PhotoshopでJPEG(画質10/12)」で行った。

プライバシーに配慮して個人が特定できないようにはしている。これはギリギリ許される範囲で掲載するので、ぜひピクセル等倍で見てほしい。中央付近の大勢の人たちだが、表情までわかる方もいる。驚きだ。

またこの写真に限らず、これから掲載する写真にはノイズリダクションは一切かけていない。ノイズリダクションをかけると、エンハンスを立てたような感じになりレンズのキレがわからなくなる可能性があるからだ。

ファインダーやモニターでいうピーキングみたいなことと思ってもらえればいい。この写真のように低感度で適正露出なら、ノイズは少ない。しかし高感度でさらに露出がアンダーな場合、暗部を持ち上げるとノイズは多くなる。そういう時は多少のノイズリダクションがあった方が良いのだが、今回はあえてしない方針でいく。

何を撮るか?

このレビューにあたり最大の難関なのが「何を撮るか」だ。本来なにかしらの映像作品の企画と連動させて試用するのがベストだが、普段仕事している広告系では連動が難しかった。そこで先日子供と観た映画「天気の子」の聖地巡礼をすることにした。

というのも「天気の子」を観た時の印象だが、普段見慣れた東京の街を非常にリアルに描写している。それがリアリティに繋がっているのだが、その美的な感覚というか、その街に住んでみたいと思わせるような魅力ある画作り。それが実写の世界でもできないかな?と感じたことによる。

まあ難しいことはさておき、「天気の子」のロケ地?を巡って写真を撮ってみることにした。

■代々木会館

まずは代々木会館へ行ってみた。感度については、ムービーカメラの一般的な感度800に統一することにした。絞りについては、今後自分が一番常用するであろう絞り値F2.8にしている。

さて、写真には聖地巡礼に来たと思われる人が写っている。代々木駅前にこんなビルがあったなんて。21mmはワイド。ミラーレス機のようにフランジの短いカメラの場合ワイドは周辺落ちするのが宿命と感じていたが、気にならないレベル。

最近はカメラがレンズ毎に補正する機能もあるようだ。

NOKTON 21mm F2.8 1/2500 ISO 800

NOKTON 21mm F2.8 1/2500 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

大型センサーならではの深度。奥のビルと手前のビルがはっきり分離されている。カラスが一羽いるだけで廃墟感二割り増し。

110mm F2.8 1/3200 ISO 800

110mm F2.8 1/3200 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

別アングルより。50mmは標準レンズだけあって、自然な空気感がある。あいにくの曇り空だが、天気の子は基本雨なのでまあ良いだろう。

50mm F2.8 1/6400 ISO 800

50mm F2.8 1/6400 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

■アタミビル前

レベルが若干曲がっているので補正したいが、今回はできない。背中側にビルがあって、これ以上引けない。映画のシーンでは、もっとワイドじゃないレンズで引いた位置から撮っているような画だったが…。

NOKTON 21mm F2.8 1/1250 ISO 800

NOKTON 21mm F2.8 1/1250 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

■天下一品 歌舞伎町店前

50mmで離れて撮るのが、やはり日常の目線に近い。

50mm F2.8 1/4000 ISO 800

50mm F2.8 1/4000 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

■マンボー 新宿靖国通り店前

もう少し正面目に入りたいが、建築物があって入れない。パースの感じなどは悪くない。

50mm F2.8 1/4000 ISO 800

50mm F2.8 1/4000 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

聖地巡礼はここまで。後半は、コシナEマウント交換レンズ3本で街を撮影してみた。

■雨上がりの代々木商店街

雰囲気が良く撮ってみた。しかし、現実世界の情報量は整理整頓しないと複雑に見えて、乱雑な印象になる恐れもある。風景として撮影するなら、もっと絞ってパンフォーカスにする方が良い場合もある。思ったより深度が浅くなるのがフルサイズ。

50mm F2.0 1/2500 ISO 800

50mm F2.0 1/2500 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

■新宿駅地下

110mmのボケ味を見たくて撮影。被写体がいない状況は非常に辛い。

110mm F2.8 1/1000 ISO 800

110mm F2.8 1/1000 ISO 800※画像をクリックすると拡大します

■娘と砧公園で

被写体としての人物がいない状況に耐えきれず、娘と公園で撮影。こちらも110mm。ボケ味のテスト。

110mm F2.8 1/200 ISO 800 ND1.2

110mm F2.8 1/200 ISO 800 ND1.2※画像をクリックすると拡大します

引き画で撮影をしてみた。50mmのこのサイズ感でも背景をぼかし、程よい立体感で人物を浮き上がらせる。これがフルサイズの最大の魅力。

50mm F2.8 1/640 ISO 800 ND1.2

50mm F2.8 1/640 ISO 800 ND1.2※画像をクリックすると拡大します

ビデオグラファーにはオススメの映像用途にも使える交換レンズ

最後に使用感を紹介しよう。フォクトレンダーのレンズは、本来写真用である。レンズは小型で持ち運びもしやすい。映像用途に使うにも、フォーカスの送り幅など自分としては全く気にならない。

小型であるがゆえに、前径が揃っていないが変換リングを付けて揃えれば特に困ることはない。21mm F1.4というレンズは明るいワイドで中央付近のシャープさ、キレの良さは特筆に値する。カラコレ、カラーグレーディングの仕方によって周辺光量の低下を強調してしまうような場面もありえる。味にするも良し、補正するも良し、なのがデジタル時代。

1人で映像を撮影するビデオグラファーにはオススメ。ピントの確認には大きめの外部モニターが必須。写真撮影時には自動で拡大してくれるが、動画撮影時にはしてくれない。フレーム全体を見つつ、フォーカスもわかるモニター、Logで撮るならLUTも当てて露出もわかるモニター、撮りやすい環境作りを常に心がけることが大切である。

レンズとα7 IIIを持ち歩いたカバン。レンズは3本でも小型で持ち運びしやすかった

■撮影Tips(02)−動画撮影時の画角に注意!

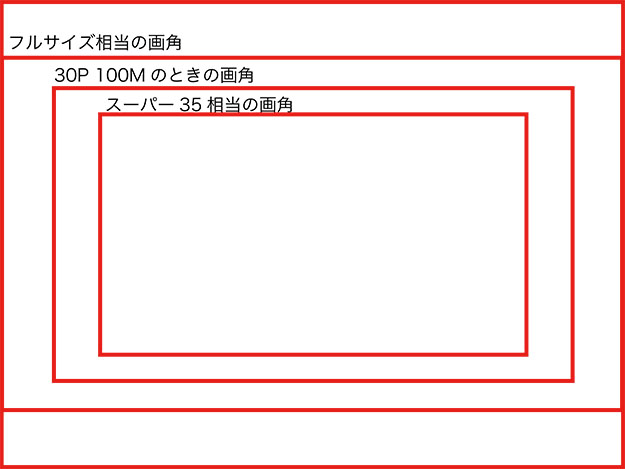

もともと写真用のカメラに付いた動画機能のせいか、撮影するフォーマットとコマ数の関係で、センサーサイズの全てを使わずクロップした画角になるカメラが多い。

例えば今回のα7 IIIの場合、

- 3840×2160 23.976fpsではフルサイズ

- 3840×2160 29.97fpsでは1.2倍クロップ

になる。

フルサイズ至上主義としては、このような違いはチェックしておこう。

動画撮影時の画角範囲。30P60Mまたは30P100Mでは、画角範囲が小さくなる

txt:倉田良太 構成:編集部