2022年3月25日に発売されたLUMIX GH6。PRONEWSをご覧の方はほとんどご存知だと思うが、GH6はスチル機の形をした高性能動画カメラである。

熱停止しないGHのDNAを継ぐ高品質な映像を簡単に撮れてしまうカメラであり、多くのLUMIXシリーズを使ってきた筆者にとってもGHは信頼の称号でもあると思っている。

今回は編集部からマイクロフォーサーズレンズ11本を一気に送っていただいたので、GH6での撮影を試しつつ、それらレンズの紹介をしていこう。

今回試させて頂いたレンズ

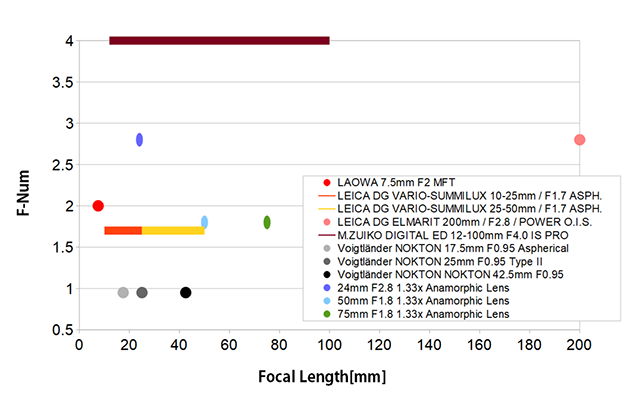

今回試させて頂いたレンズは総勢11本で、レンズの開放F値と焦点距離をプロットしたものが下記になる。それぞれ大きく特徴の異なるレンズと言えよう(なお、ラインで表示したものがズームレンズのズームレンジ、ポイントで表示したものが単焦点レンズ、楕円のポイントで表示したものがアナモフィックレンズである)。

動画作例

1本のレンズあたり約30秒で、動画作例を紹介したものである。いずれもLogプロファイルにて撮影を行い、ポスト処理では若干のレベル調整は行ったもののほぼメーカー純正のLUTをあてただけのクリップを並べたものである。よって収差の補正などは一切行っていない。

レンズをお借りした時期はちょうど桜の開花の季節。本作例が桜だらけになってしまって申し訳ないが、概ねレンズの性格はお分かりいただけるかと思う。

パナソニック 驚異のF1.7通しズームMFT望遠の銘玉200mm F2.8

パナソニックの話題のF1.7通しのズームレンズの2本と、パナソニックの単焦点望遠レンズの200mmF2.8を試させて頂いた。

- LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.

- LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.

- LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S.

- 問い合わせ先:パナソニック

いずれも大型に感じるかもしれないが、仮に同じ画角で同じF値をフルサイズカメラで実現しようとするととんでもなく大型になることは言うまでもない。

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.

- 開放F値:F1.7

- レンズ構成:12群17枚

- 絞り羽根:9枚羽根 円形虹彩絞り

- 最短撮影距離:0.28m

- フィルタ径:φ77mm

- 重量:約690g

描写に関しては、単焦点5本分と謳い文句の通りその写りはまさに単焦点そのもの。開放からすばらしくシャープに映る。見た目が大柄なのでかなりの重さを想像してしまうが、実際に手にしてしまうと意外と軽く690gである。

GH6と組み合わせた際の重量は1.4kgなのでマイクロフォーサーズシステムとしての重量は結構あるのだが、35mm判換算で20~50mmの画角をF1.7の明るさで自由に扱えるというのは他にない利点である。最短撮影距離は0.28m。

※画像をクリックして拡大

逆光耐性も悪くなく、少なくとも16:9画角での撮影においては四隅まで綺麗に解像する優秀なレンズという印象である。

LEICA DG VARIO-SUMMILUX 25-50mm / F1.7 ASPH.

- 開放F値:F1.7

- レンズ構成:11群16枚

- 絞り羽根:9枚羽根 円形虹彩絞り

- 最短撮影距離:0.28m(Wide)/0.31m(Tele)

- フィルタ径:φ77mm

- 重量:約654g

こちらも単焦点4本分と言う謳い文句のレンズ。50mmの標準域から100mmの領域までをカバーする。また、意外と寄れるレンズであり、テレ端で31cmまで寄れるので被写体にグッとよった撮影も可能である。

また、今回試したズームレンズの中で唯一ズーム時に伸びないレンズレンズである点も好印象である。最短撮影距離は0.28m(ワイド端)/0.31m(テレ端)。

とにかく描写もボケも単焦点そのものでこのレンズはGH6と併せて使いたくなるものだ。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

なお、筆者はPRONEWS上にて以前、25-50mmF1.7のレビューをさせて頂いたのでそちらも併せてご覧いただきたい。

こちらも逆光耐性が高く、先のLEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm / F1.7 ASPH.と同様に四隅まで綺麗に解像するレンズであり、色収差の類も開放から気にすることなく使用することができる。

値段はやや高価であるが、レンズ交換の手間を考えると標準から望遠域の単焦点を複数持つよりもこれ一本で撮れてしまう意味はあまりに大きい。特にGH6を使えば、換算100mmでも三脚不要でビタ止まりする映像を簡単に撮ることができる。手持ち撮影から夜の撮影まで10-25mm / F1.7の二本があれば大概のものが撮れてしまうと言えよう。

LEICA DG ELMARIT 200mm / F2.8 / POWER O.I.S.

- 開放F値:F2.8

- レンズ構成:13群15枚

- 絞り羽根:9枚羽根 円形虹彩絞り

- 最短撮影距離:1.15m

- フィルタ径:φ77mm

- 重量:約1,245g

- OIS:有り

200mm F2.8は、ここ一番の望遠撮影ではレンタルしてでも使ってきたレンズ。フルサイズでいうところの「ヨンニッパ」相当の画角とF値でありながらも小さなカメラバッグに入る。パナソニックには他にも35mm判換算400mmをカバーするレンズは2本あるが、夜間撮影などやはりF2.8の明るさが必要なケースというのはある。このレンズ、ハッとするほど映りが良い。とにかくピント面がシャープに映り、ボケも美しく、映りに文句の付けようが無いレンズで収差も全くといって感じることがない。

三脚座及びx1.4のテレコンバータがセットになっている。テレコン装着時は280mmF4となるため、フルサイズで言う所の「ロクヨン」に近い画角を得ることが可能だ。

さらに別売のx2のテレコンを付けると35mm換算で800mmであり「ハチゴロー」の画角となる。

※画像をクリックして拡大

なお、パナソニックの純正レンズの絞り、フォーカス、ズームリング挙動は下記の通りである。

- 絞りリング:反時計回りで開放

- フォーカス:反時計回りで無限遠

- ズームリング: 時計回りでズーム(単焦点を除く)

オリンパスの定番高倍率ズームレンズ

- オリンパス M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO

- 問い合わせ先:OMデジタルソリューションズ

まさに万能レンズ。風景からポートレートまで広角も望遠も自在という利便性が非常に高い一本。強力なレンズ手振れ補正を備えており、多くの場面で手持ち撮影を可能とする。さすがにF4とはいえ100mmの焦点距離を使うとボケをいかしたポートレートもお手のものであり、マイクロフォーサーズユーザーであれば持っていて間違いのない超便利なズームレンズと言えよう。

- 開放F値:F4

- レンズ構成:11群17枚

- 絞り羽根:7枚(円形絞り)

- 最短撮影距離:0.15m(Wide)/ 0.45m(Tele)

- フィルタ径:φ72mm

- 重量:561g

- OIS:有り

GH6と組み合わせた場合は、レンズ手振れ補正のみが有効となる(ボディ側の手振れ補正との協調動作はできない)。レンズの同心円状方向に対するブレは補正できないものの、多くの場面で手持ち撮影ができる。最短撮影距離は0.15m(ワイド端)/0.45m(テレ端)。

フォーカスクラッチを手前に引くと瞬時にマニュアルフォーカスに移行できる機構も便利である。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

なお、オリンパスの純正レンズのフォーカス、ズームリング挙動は下記の通りである。

- ズームリング純正と逆(反時計回りでズーム)

- フォーカスリング純正と同じ(反時計回りで無限遠)

筆者は同レンズを発売時期に試させて頂いたことがあるが、改めてGH6で組み合わせ使用した際のAFの挙動の良さを含めてGH6でこそ使いたいと思った次第である。

ブリージングが少なく、色収差も高倍率レンズながら悪くない印象でポスト処理でも手間がかからないところも動画ユーザーに人気の秘密なのかもしれない。開放F値が4なので低照度下の撮影や標準域でのボケを活かした撮影は不向きかもしれないが、照度が確保できる中での撮影時の手軽さはピカイチである。

コシナ 驚異の明るさフォクトレンダーNOKTON F0.95シリーズ

コシナはフォクトレンダーNOKTONのF0.95シリーズを3本試させて頂いた。

- フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95 Aspherical

- フォクトレンダーNOKTON 25mm F0.95 Type II

- フォクトレンダーNOKTON NOKTON 42.5mm F0.95

- 問い合わせ先:コシナ

これらはいずれも趣味性が非常に高いレンズだと感じた。当然、これらレンズはマニュアルフォーカスレンズである。筆者は作品やレビュー作例などで10.5mmと25mmを使ってきているがNOKTONは驚異的に明るく、その開放描写は特徴的だ。

絞りリングはクリックありとクリックレスを機械的に変更することが可能である。レンズ前方にあるリングを手前に押し下げながら180°回転させれば、絞りがクリックレスに切り替わる構造で、これらは以下の3本でも共通の構造となっている。連続的に絞りを変更したいユーザー(特に動画ユーザー)に嬉しい機構となっている。

3本に共通して言えることだが、どのレンズも小型ながらズッシリとした重量感、塊感があり金属筐体と相まって非常に所有欲を満たしてくれるレンズである。

筆者もNOKTONは10.5mmと初期型の25mmを使って多くの映像を撮ってきたが今回の3本は初めて使わせて頂いた。

フォクトレンダーNOKTON 17.5mm F0.95 Aspherical

35mm判換算で35mmという汎用性の高いレンズ。

- 開放F値:F0.95

- レンズ構成:9群13枚

- 絞り羽根:10枚

- 最短撮影距離:0.15m

- フィルタ径:φ58mm

- 重量:540g

最短撮影距離0.15mであり、かなり寄れるレンズである。

※画像をクリックして拡大

作例では開放F0.95での撮影も試したが中央の解像感はそこそこあるものの、やはり開放では四隅の解像感は良いとは言えない。また点光源を映した際にコマ収差も目立つなどもさすがに驚異的な明るさで高い解像感や収差を要求するのは酷なことだろう。

このレンズの開放描写は味として楽しむのが良いと思う。ただしF2ほどまで絞るとこのレンズは四隅の解像感や色収差の改善も素晴らしい汎用性の高い描写となる。開放を味と捉えるならば一粒で二度おいしいレンズと考えることができる。

フォクトレンダーNOKTON 25mm F0.95 Type II

35mm判換算で50mmでこちらも汎用性の高い標準レンズ。

- 開放F値:F0.95

- レンズ構成:8群11枚

- 絞り羽根:10枚

- 最短撮影距離:0.17m

- フィルタ径:φ52mm

- 重量:435g

※画像をクリックして拡大

こちらも先の17.5mmと同様で開放からシャープに映るというわけでは無い。開放では全体的にフワっとした描写となりNOKTONシリーズ共通の開放描写であると言える。絞った時の映りの変化も17.5mmと同様で、F2近くまで絞ると色収差が改善され解像度が大きく立ち上がる印象である。

フォクトレンダーNOKTON NOKTON 42.5mm F0.95

35mm判換算85mmの焦点距離で特にポートレートに最適な画角のレンズ。

- 開放F値:F0.95

- レンズ構成:8群11枚

- 絞り羽根:10枚

- 最短撮影距離:0.23m

- フィルタ径:φ58mm

- 重量:571g

※画像をクリックして拡大

42.5mmは試したNOKTONシリーズの中で最も開放での解像感が高く、F2まで絞った際の解像感の立ち上がりも良い。色収差も17.5mmや25mmに比べると良好と感じた。無論開放描写のソフトな印象はあるのだが、42.5mmという焦点距離が織りなすボケの大きさと相まってなんとも言えない「エモい」雰囲気の描写をする。

3本通してのまとめ

この3本に関しては、開放がF0.95と驚異的に明るいのが特徴なのは言うまでもない。故に夜の撮影でISO感度を抑えた撮影で使いたくなるスペックである。それぞれのレンズの紹介文でも記載した通りだが、気を付けたいのが3本のいずれのレンズも開放付近ではパープルフリンジが出やすい点で、特に点光源が多く映り込むような被写体においては注意が必要である。またサジタルコマフレアも点光源が入った場合には目立ちやすい。点光源が多く映り込む被写体で開放で撮影する場合は流行りのミストフィルタやコントラストを低下させる撮り方も面白いかもしれない。

いずれのレンズも開放ではかなりフワっとした描写なのだが2段ほど絞ることで色収差もかなり改善されつつシャープな描写が得られる。開放描写の味と2段以上絞った実用的な映りの二つを楽しめるのがNOKTONだと筆者は感じた。

なお、NOKTONのF0.95シリーズの絞り、ズームリング挙動は下記の通りである。

- 絞りリング純正と同じ(時計回りで開放)

- フォーカス純正と同じ(反時計回りで無限遠)

LAOWA 超小型の超広角レンズ

- LAOWA 7.5mm F2 MFT(Auto Aperture)

- 問い合わせ先:サイトロンジャパン

35mm判換算で15mmの超広角のレンズ。この大きさながらF2の明るさを実現しており、ズボンのポケットに楽々と入ってしまう大きさである。LAOWAの7.5mmF2には絞りリングがあるタイプと絞りリングがないタイプが存在し、今回試させて頂いたのは絞りリングのないタイプ。このタイプは電子接点が備わっており、絞りはボディ側からコントロールする構造となっている。電子接点があることからボディ側の手振れ補正の設定(焦点距離入力)が不要なのは便利だ。

- 開放F値:F2

- レンズ構成:9群13枚

- 絞り羽根:7枚(Auto Aperture:5枚)

- 最短撮影距離:0.12mm

- フィルタ径:φ46mm

- 重量:約170g

映りの方は大きさからは想像できないほど良く映る印象で、とにかく開放からシャープに映る。作例では太陽を入れたカットを多く取り入れたが、逆光耐性は凄く強いわけではないが、私が過去に使ってきた超広角レンズの中でも最も気に入った映りをする。

このレンズはとにかく小さく、重量も170gということから小型のジンバルにも載せることが容易である。筆者の愛用しているZHIYUN Crane M3は標準ズームレンズの装着時にはカメラを斜め上に向けるとアイカップ部がロールモーター部に干渉して完全に自由な撮影は出来ない。ところが、LAOWA 7.5mm F2とGH6の場合、アイカップを外せばこれらの干渉がなく小型のジンバル撮影システムが実現できる。

ジンバルで街中を撮る、構造物を撮るにはうってつけのレンズであろう。最短撮影距離0.12mであり、レンズの前玉に触れそうな近い所まで寄れる。

※画像をクリックして拡大

少し絞れば、鋭い光芒が映りに花を添えるカットが簡単に撮れてしまう。とにかく期待した通りの映りが、このレンズにはあった。今回は夜の撮影はあいにく行えなかったが、F2という明るさは夜でも試したいスペックであり、このレンズは筆者が今現在真剣に購入を検討している最中である。

なお、GH6と組み合わせた場合、手持ち撮影でボディ内手振れ補正を使った場合の相性はいい方ではないことを補足しておきたい。スチル撮影の場合はその歪みは気にする必要が無いのだが、いわゆるボディ内手振れ補正の過補正と思われる像の歪みが動画では現れやすい。故にこのレンズだけは、ジンバルでの撮影を行っている。

このレンズのフォーカスリングの挙動は下記の通りである。

- フォーカス純正と同じ(反時計回りで無限遠)

- 絞りリングなし

SIRUIの3本のAnamorphicレンズ

SIRUIの圧縮率x1.33アナモフィックレンズの3本を試させて頂いた。

- 24mm F2.8 1.33x Anamorphic Lens

- 50mm F1.8 1.33x Anamorphic Lens

- 75mm F1.8 1.33x Anamorphic Lens

- 問い合わせ先:常盤写真用品

いずれも安価ながらアナモフィックレンズ撮影を手軽に楽しめる。

これらのレンズはGH6などを使って4:3のオープンゲート撮影をした場合には、デスクイーズ後に16:9のアスペクト比となる。また、動画で一般的なアスペクト比16:9で撮影すれば2.36:1となり、ほぼシネマスコープのアスペクト比となる。

いずれのレンズも強い光源を写すとアナモフィックレンズらしいストリークが発生するのでアナモフィックらしさを堪能することができる。

また、SIRUIのアナモフィックレンズはいずれも今どきのスチルレンズのようなキレの良さを感じることができる。開放から使える描写で点光源を映したとしてもパープルフリンジなどの気になる描写は少ない。

24mm F2.8 1.33x Anamorphic Lens

現在発売されているSIRUIのアナモフィックレンズとしては一番画角が広いレンズで、シリーズの中で唯一の開放F値が2.8のレンズ。

- 開放F値:F2.8

- レンズ構成:10群13枚

- 絞り羽根:8枚

- 最短撮影距離:0.6mm

- フィルタ径:φ72mm

- 重量:約770g

マイクロフォーサーズの場合はデスクイーズ後は35mm換算で36mm程度の画角となり汎用性の高い画角を得ることができる。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

アナモフィックレンズと言えばどことなく開放はシャープに映らないという印象があるのだが、このレンズは開放から非常にシャープに映る。色収差に関しても、気になる描写は見られなかった。そもそもアナモフィックレンズ特有のストリークを映したければ必然的に暗い環境下で撮ることになるわけで、そういった意味では開放が使える描写であるのは素晴らしいと思う。

50mm F1.8 1.33x Anamorphic Lens

- 開放F値:F1.8

- レンズ構成:8群11枚

- 絞り羽根:10枚

- 最短撮影距離:0.85m

- フィルタ径:φ67mm

- 重量:581g

35mm換算75mmの画角となるため中望遠の領域になるこのレンズはポートレートなどの撮影にも向く。最短撮影距離は0.85m

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

24mmに比べて明るいF1.8のレンズであるが、こちらも開放から問題なく使えるレンズ。夜間の作例のほとんどは開放で撮影した通り、ガンガン開放で使いたくなるレンズである。マイクロフォーサーズで使った場合は少し長い焦点距離ではあるがアナモ特有のボケを多用したい場合には比較的出番が多くなるレンズだと思う。

75mm F1.8 1.33x Anamorphic Lens

- 開放F値:F1.8

- レンズ構成:12群16枚

- 絞り羽根:13枚

- 最短撮影距離:1.2m

- フィルタ径:φ67mm

- 重量:795g

※画像をクリックして拡大

35mm換算112mmの画角を得ることができるこのレンズも、被写体を大きく寄せたい場合に有効なレンズである。最短撮影距離は1.2m

映りに関しては、先の2本同様に開放から使えるレンズである。ただし開放での解像感に関しては先の二本に比べてほんの少し甘い印象を受けた。

映像作品を作るにおいて、この焦点距離だけで完結するにはやや長い焦点距離だが、全編アナモフィックレンズで撮るのであればこの焦点距離のアナモフィックレンズの導入も必須となると思う。

3本通してのまとめ

GH6ではセンサー全域を使ったオープンゲート撮影が可能で、さらにアナモフィックレンズに最適化された手振れ補正を設定することができる。GH6ではセンサーを極限まで活かしつつ手持ち撮影ができるのだ。もちろんGH6以外のカメラで16:9の画角で撮影してシネスコの画角にデスクイーズをする撮り方もできるが、このレンズはGH6と組み合わせることでより真価が発揮されると思う(なお、アナモフィックの3本の作例は全て手持ち撮影である)。

欲を言えばより圧縮率の高いx1.8などの安価で小型のアナモフィックレンズが出ると面白いと思う。

なお、これら3本のレンズの絞り、フォーカスリングの挙動は下記の通りである。

- 絞りリング純正と逆(反時計回りで開放)

- フォーカス純正と同じ(反時計回りで無限遠)

マイクロフォーサーズシステムはレンズの宝庫だ

今回はそれぞれ特徴の大きく異なる11本のレンズを試させて頂いたが、今更ながらマイクロフォーサーズというシステムは「レンズの宝庫である」と改めて認識させられた。

今回は紹介していないが、とことん明るいレンズとしてフォクトレンダーのSUPER NOKTON 29mm F0.8があると思えば、純正のF1.7通しのズームレンズもある。よくマイクロフォーサーズはボケないという言い方をされることがあるが、それは同一のF値を使ってフルサイズと同じ画角に映像を収めた場合の話であり、単焦点、ズームともに明るいレンズを使えばボケの大きさはフルサイズに近いレベルに到達する。

遠くの被写体を大きく撮りたい場合にもマイクロフォーサーズのシステムなら小さなカメラバッグに入れられる圧倒的な機動力は素晴らしい。広角は広角で超小型のレンズが存在し、利便性が高い。アナモフィックレンズも今回取り上げたレンズ以外にも多くのレンズが存在し幅広い映像表現がコンパクトに実現できる。総じてマイクロフォーサーズは画角のレンジや表現の幅を考えると唯一無二のシステムであると筆者は以前から考えている。

本記事では11本のレンズを紹介したが、マイクロフォーサーズで使えるレンズは無数に存在しており11本という数は氷山の一角に過ぎない。とはいえマイクロフォーサーズの懐の広さがこれら11本から垣間見えるものだ。

これらのレンズを組み合わせて映りに妥協がないGH6を使い映像撮影をしていると、フルサイズの存在意義を疑ってしまうほどである。

OMデジタルソリューションのOM-1とパナソニックのGH6と立て続けに注目機種が発売された2022年2月だったがこれを機にさらにマイクロフォーサーズシステムが盛り上がり、同システムでの動画撮影のメリットに気づく人が増えれば良いなと思う。

SUMIZOON|プロフィール

2011年よりサラリーマンの傍ら風景、人物、MV、レビュー動画等ジャンルを問わず映像制作を行う。機材メーカーへの映像提供、レビュー執筆等。現在YouTube「STUDIO SUMIZOON」チャンネル登録者は1万人以上。Facebookグループ「一眼動画部」主宰「とあるビデオグラファーの備忘録的ブログ」更新中。