祝・第94回アカデミー賞、国際長編映画賞受賞「ドライブ・マイ・カー」

村上春樹による短編小説「ドライブ・マイ・カー」を原作とし、濱口竜介監督自身も脚本を手掛け映画化した「ドライブ・マイ・カー」。カンヌ国際映画祭で日本映画史上初となる脚本賞受賞、国際映画批評家連盟賞、AFCAE賞、エキュメニカル審査員賞の独立賞を立て続けに受賞。そして第94回アカデミー賞、国際長編映画賞受賞した。

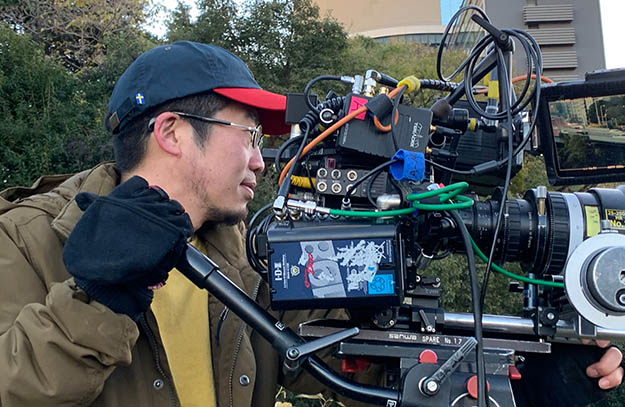

その名を轟かせる濱口竜介監督が本作でタッグを組むのは、本作で第45回日本アカデミー賞最優秀撮影賞をはじめ、受賞毎日映画コンクール撮影賞やヨコハマ映画祭撮影賞を連続受賞する、撮影監督四宮秀俊。物語に深みをあたえ、芝居の魅力を捉える、美しき四宮氏の映像についてインタビューした。

あらすじ:舞台俳優であり演出家の家福悠介(西島秀俊)は、愛する妻の音(霧島れいか)と満ち足りた日々を送っていた。しかし、音は秘密を残して突然この世からいなくなってしまう。2年後、広島での演劇祭に愛車で向かった家福は、ある過去をもつ寡黙な専属ドライバーの渡利みさき(三浦透子)と出会う。さらに、かつて音から紹介された俳優·高槻耕史(岡田将生)の姿をオーディションで見つけるが…。人を愛する痛みと尊さ、信じることの難しさと強さ、生きることの苦しさと美しさ。最愛の妻を失った男が葛藤の果てに辿りつく先とは。

芝居が一番よく見えるところにカメラを置くことが、本作における僕の仕事

四宮秀俊(しのみや ひでとし):撮影監督/撮影

2001年、大学在学中に映画美学校フィクション・コース第6期初等科に入学。高等科修了後、撮影助手として映画やMVなどの撮影に参加。のちカメラマンとなる。

「Playback」(三宅唱監督)、「きみの鳥はうたえる」、「ミスミソウ」(内藤瑛亮監督)、「さよならくちびる」(塩田明彦監督)、「宮本から君へ」(真利子哲也監督)、「佐々木、イン、マイマイン」(内山拓也監督)などがある。第41回・42回ヨコハマ映画祭撮影賞受賞。第45回日本アカデミー賞 最優秀撮影賞受賞。

――濱口監督の映画に初参加ということで、どのように本作にアプローチされましたか?

四宮氏:

濱口監督とは同い年で、監督が撮られてきた映画は何本も観ていました。濱口監督が作品づくりにおいて何よりも重要視しているのは、役者との共同作業です。クランクインにあたって監督からは、「中心は役者なのです。僕らスタッフはそこにお邪魔する人たちなのです」というお話がありました。それが濱口監督のスタンスなんですね。

決してカメラの都合で役者を動かしたりする様な現場ではないことを意味しているんですね。そこでカメラマンとしてやるべきことは、できるだけそこで起きていることを正確にとらえること、強調しすぎず、失うもののない様に。役者が一番よく見え、面白い事が起こりそうだと思えるところにカメラを置き、必要な光を配置し、レンズを通してカメラと役者の距離感を正確に合わせていきます。

ある種カメラの前で起きていくことはドキュメントですから、感性を鋭くし、楽しみながら捉えていく。もう素晴らしい役者たちがいるので、それを撮るだけで普通にいい画面になってしまうのです。監督から細々と「ここをこうしてください」といった指示があったわけではないのです。

ルックや色合いに関しては、シナリオや村上春樹さんの原作から受けた印象をベースに僕から提案をしました。人の心の深いところに触れてしまうような感覚を受け、ミステリアスで不穏な感じが画面につきまとうよう雰囲気をイメージしました。

フランスのヌーベルバーグの巨匠のクロード・シャブロル監督の「石の微笑」は、ブルーがきれいな映画なんです。このシナリオで描かれる東京は、明け方や夜、雨の景色シーンが多くて、シャブロル映画のような色彩を想起しました。この方向性を参考に作ってみたいなというのはありました。

――青は本作に限らず、四宮作品で描かれている印象的な色だと思うのですが、四宮さんにとってどのような色でしょうか?

四宮氏:

青、好きなんですよね。でもカメラマンにとって青って結構難しい色なのです。肌の色に青が乗ると、顔色が悪く見えてしまいます。だから人物を撮る時の青のバランスはいつも気をつけています。自分の中で、映画と青は切っても切り離せないものであって、うまく使えられれば観ている人に強い印象を与えられる色じゃないかなって思っています。

――海辺の街で育ったそうですが、それによって青色に対する感性が育まれたとか?

四宮氏:

もしかすると関係あるのかもしれませんね。海ではよく遊んでいて、1日を通して変わっていく海や空の色や、夕方のマジックアワーの中で過ごすことも多かったですから。写真を撮るも好きで海の写真をよく撮っていましたね。

もしかすると海の周りの光の変化には敏感なのかもしれません。それと小林康夫著の「青の美術史」という、絵画にまつわる青について書かれた本がありまして、それを読んで以来、青に対する自分の感性や感度が高まったかな、と思います。

撮影におけるチャレンジとは?手が震えるほどのファーストカット

――本作の撮影においてチャレンジだったことは?

四宮氏:

濱口映画では役者の演技を最大限引き出すために、時間やケアに並々ならぬ力を注いでいらっしゃいます。カメラマンとして、こちらの都合で役者さんがストレスを感じないように、敏速かつ高いレベルの現場をいかに実現していくかがチャレンジでした。映像的なエモーションとか、カッコイイ画とか、そういうものを必要とはしていないんです。

逆に画が目立たないように、役者に注目がいくカメラポジションを選ぶことに尽きます。それが濱口映画を撮る上での僕の仕事だったんだと思うんですよね。

――濱口メソッドと言われる、劇中でも出てくる役者による入念な「本読み」には、四宮さんもその本読みから立ち会われるのですか?

四宮氏:

この本読みは濱口監督の独特な手法で、本番前に別の場所で本読みをされてから現場にはいります。そこは監督とアシスタントと役者のみ。他のスタッフは基本的に入りません。役者の心理的な安全が確保された場所で、俳優たちは監督と時間を過ごし台詞や役を身体に染み込ませてから現場にやってきます。

そのため、本番のワンテイク目がすごく重要なんです。そこで起こるものを大事にします。それはテスト無しの本番撮影を意味します。芝居の立ち位置を決めたら本番。監督は必要な時以外は段取り(芝居の流れの確認作業)もあまりしません。

その限られた時間の中で、最適な場所にカメラを置くことが要求されます。位置は監督と一緒に決めますが、テストのない中でのライティングの確認や、フォーカスプラーの仕事にはかなりの緊張感があります。監督の狙いは、役者達の初めての演技から生まれる何か素晴らしいものを記録することです。

――ということは、ワンテイクで撮っていかれるのですか?

四宮氏:

基本的にはワンテイクOKがほとんどでした。ただし僕も初めて監督と仕事をするので、最初の東京編では何テイクかした場面はありましたが、NGという解釈ではなくそういう時はアングルを変えたり、サイズを変えて撮ることが多かったですね。役者が自ら出した表現をちゃんと受け止めたいという監督の気持ちが窺えました。

僕にとって中でも最初のシーンが一番大変でした。本作は大事な部分は順撮りをしていて、現場初日が、音(霧島れいか)がシルエットになって、窓の前にふと現れるシーンからでした。時間帯的にも窓の外の色がきれいなわずかな時間帯を狙っての撮影です。センシティブなシーンですし、テストなしの本番なので、僕としてはすごくプレッシャーでした。

最小限のスタッフしか入れずクローズドな環境で、そこしかないっていう時間のために準備をして、それしかないっていう画を撮らければいけない。そんな撮影が一発目にきた。これまで何本か映画を撮ってきた中で、さすがに本番に緊張することはあまりないですが、久しぶりに手が震えました。そのシーンが無事に撮れたときは本当にホッとしたと同時に、この映画を撮れるかもという気持ちになりました。

――寄りの正面といった、画角の使い方も印象的でした。

四宮氏:

人物真正面のカメラ位置は演出の領域だと思います。役者はカメラを見て話すわけで、相手がそこにいるわけじゃないのにお芝居をする。そしてその視線を受け止めるのは観客のみなさんになると思うので、すごくフィクショナルな仕掛けだと思います。相手の役者がいなくても、カメラに向かっていい芝居ができてしまうような時にしか、それは撮れないのだと思います。

その正面を撮るために、監督は入念に段階を積み重ねているのを感じました。撮影的な観点言えば、素晴らしい役者たちに助けられ、苦労はなかったです。ただその人が一番魅力的に映るようにするというのが僕の仕事でした。

クルマにまつわる撮影物語

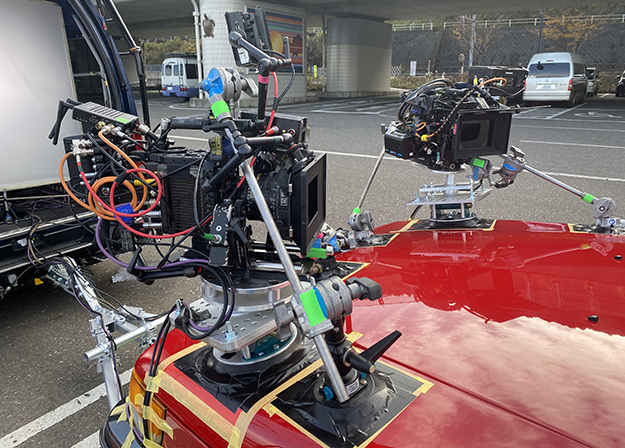

――クルマが舞台となるシーンも多い本作でした。どのような準備をされて挑まれたのでしょうか?

四宮氏:

現場に入る前にカメラテストをして、ライトに入れるフィルターを選択し、キーライトと押えのライトのバランスなどを確認し、現場運用のためのLUTを作りました。そしてクルマ周りのカメラポジションも探り、ここから撮れるねっていうのを照明部と一緒に確認しました。このタイミングで監督もカメラポジションやレンズの違いによるサイズ感を把握しますので、車内の芝居に関して、監督はどこでどう撮れるかっていうのはおそらく見えていたと思います。コミュニケーションはスムーズにとれたと思います。

――クルマという舞台の中でさまざまなドラマが展開していきます。

四宮氏:

こんなに長い時間の車中シーンがあるのも本作の特長ですよね。車内には1人か2人、多くて3人しか乗らないような状況で、親密な空間が生まれます。2人いてしゃべらない時間もあれば、横に並んで親密な会話を繰り広げる場面もある。3人となると別な視点が生まれたり、そこにはいない亡くなった音の声がテープで再生されたりする。

おそらくですが、人が許し合ったり、お互いの話を聞くことのできる特別な空間としてのクルマは、監督の本作への演出と根本的なところで重なっているじゃないかなと感じました。

――物語の展開で撮り方を変えているのでしょうか?

四宮氏:

東京編〜広島編の最初のあたりは、乗車している人の表情があまり見えないように後ろから狙ったり、横位置からのカットが多いんです。人のしゃべっている声は聞こえるけど表情があまり見えない。物語が進むに連れて、徐々に正面にカメラがまわってくる。

みさきと家福がタバコを吸うシーンでは、しっかりと正面から捉えるように変化しいきます。そのように監督の中で演出プランがしっかりと練られていると感じられました。家福と高槻の正面のショットも、そういう流れの中で設計されていて、監督の強い思いがそこにあったのだと思います。

――ルーフトップでみさきと家福がタバコを持つ手を出している画に、映画ならではのカタルシスを感じました。制限の多いクルマのシーンを豊かに撮る秘訣は?

四宮氏:

あの時はズームレンズを使っていて、監督も横で見ていて画角をその都度修正していたと思います。秘訣…敢えて言うなら、イメージを持ちすぎないようにしています。目の前で起こったことにどう反応できるかをいつも考えています。その方が違和感や直感が働きます。もちろん欲しい画をわかった上でのことですが、その通りに撮りたいって思いが強すぎると、自分への心理的拘束が強くなってしまう。

撮りながら「あぁ、面白い」って思える位の心の余裕がある方が自分としては、いい仕事が出来ると思っています。余裕は視野を広げ、修正すべきところがあれば対応できる隙間を作り、芝居をしっかりと見せてくれます。

作家性について

――「心の余裕」が生まれるためには、やはり経験や、日頃の研鑽のようなものがあってのことでしょうか?

四宮氏:

経験の量が余裕を生むかというと、必ずしもそうではないのではと思っています。経験すればするほど、こうすべきだとか、自分なりのやり方がどんどん積み上がっちゃって、そうじゃないものが見えづらくなる部分もあると思うんですね。 経験を積んだ人の画がどんどん似てくることがあったとしたら、僕はそうじゃない方がいいなと。とはいえ、自分の画が似てきているような気もするんですけど…(笑)。 できれば経験というより、培ったものをどうやって手放していくかということかな。その方が撮影する上で面白いと思っています。どうすれば自分でも驚けるようなアプローチができるのかということをいつも考えます。

――作家性を求めている人もいれば、離れようとしている人もいる…。興味深いですね。

四宮氏:

その自分らしさが自分でわかるかというと、正直わからないのです。ただ個性的なものを求めすぎると、結局どれも差がなくなる場合もある。本作で監督がおっしゃっていた「一番よく見えるところにただカメラを置けば、そこで起きていることはいつも新鮮。こっちで何か工夫して、それを変えてしまう必要はない」これに尽きると思うんです。その瞬間に初めて出会った芝居に、僕自身も驚きながら撮影できているというのはすごくいい経験だったなと思っています。

――最後に撮影監督という仕事をする上で心がけていることを教えて下さい。

四宮氏:

本作の中のセリフにもありましたが、耳を傾けることが重要だと思います。コミュニケーションって難しくて面白いですよね。言葉の使い方ひとつで人間関係が変わってきますから。映画なんて、みんなやりたいことがある人ばかりが参加するわけです。だから現場のコミュニケーションって複雑だし、重層的だし、難しいなと思うんですよね。

本作では濱口監督がこの複雑なコミュニケーションの動線をすごく上手く采配していました。監督のコミュニケーションの力は素晴らしいものでした。自分がその様な現場の中でどの様なコニュニケーションをとっていけば良いのかと言う問いはいつも意識しています。できるだけ話しやすい環境を作ることは心がけていますし、それはいろんな問題を発見し、物を作る上では重要な事だと思います。

映画は一人の力では、そうたいしたものは作れないけど、良いコミュニケーションによって引き起こされた力が総合力となれば、本当にそれはいい仕事になるし、いい映画が出来上がるんだろうなって。本作は本当にそれが起こっていたと思うのです。

WRITER PROFILE