フルサイズEOS史上、最小最軽量のR8は小さき巨人

EOS RP(以下:RP)のリリースからはや4年、筆者がこの4年間で最も携帯したカメラは間違いなくRPだ。そんな筆者が待ちに待ったRPの後継機がいい意味でどうやら様子がおかしい、ということで早速実機を手元に詳細なレポートをしていくことにした。

まずは製品名だがすでにご存じの通り、RPではなくEOS初となる8ナンバーの機種となり、ここからも既存ラインナップとは設計思想が異なる点が伺える。

続いてその価格だが、2023年2月10日予約開始の時点でキヤノンオンラインショップでは税込264,000円(ボディのみ)となっており、発売から4年が経過したRPは税込132,000円(ボディのみ)に対してちょうど2倍となる。会員は10%オフが適応されるので実質237,600円、他カメラショップや家電量販店でもポイントバック形式かポイントなしの実売価格で237,600円となるどちらかで統一されている印象だ。

余談だがこれらは昨今のワンプライス戦略といってパナソニックなど大手家電メーカー含め各社が取り入れており、実店舗を構えている量販店を救う役割も担っている。一昔前では店舗でデモ機を確認後、購入はネットショップで行わないとユーザーが損をしてしまう構造であったため、現在は実に健全であると感じる。

さて、話を戻し早速外観から確認していこう。

外観の比較

サイズ感はRPそのまま、形状は軍艦部が少し丸みを帯びハイエンド機由来のニュアンスとなっている。背面の操作系はRPそのままだ。

しかし上面の操作系は見直されており、オン・オフスイッチが右手側に配置されロックボタンと一体化されている。逆側はスチルとムービーの切り替えスイッチとなった。

また、ホットシューにはマルチアクセサリーシューが備わり、専用マイクや最新のクリップオンストロボにも対応している。その他、グリップ部分の形状が見直されホールド性が上がっている。

これにより右手だけでしっかりカメラを支えることが可能となり、ロックレバーに電源が統合されていることで片手でカメラの電源スイッチ操作がスムーズに行えるようにもなった。

Lシリーズなどの大口径レンズを装着した場合、通常の正面置きではレンズの太さにカメラ本体が負けてしまい、若干上を見上げた姿勢となってしまい安定しないところ、縦に置くことでフラットなバランスで安定、そのまま上に向いたグリップを握ると同時に電源を入れることができる、なんともキヤノンらしいスマートなUIが実現されている。

この辺りは小型携帯性だけではなく引き算と掛け算のバランスが秀逸で、非の打ち所がないのが正直な感想だ。

EOS R8(以下:R8)の方がRPに比べて縦に置いた際によりフラットで安定する形状になっている点からも、ハイエンド機としての活躍も想定されている証拠であろうと予想する。ご覧の通りRPはややレンズ側に前傾する。

反対の端子側、RPではまだミニHDMI(タイプC)を採用していたため、こちらはマイクロHDMI(タイプD)に統一されている。この規格の脆弱性に関しては筆者も含め多くのユーザーから不具合の報告が上がっているため、今後はフルサイズHDMI(タイプA)に回帰していく流れであるとみているが、R8など小型化に比重を振り切ったラインナップの今後がどうなるかは引き続き注視していきたい。

個人的には端子周りをみると無理なくフルサイズでも搭載可能なのではないかと思えるが、キャップの形状などは見直す必要はありそうだ。

続いて同じフルサイズで同一センサー、処理エンジンを備えるEOS R6 Mark II(以下:R6 Mark II)、軽量モデルとしてAPS-CのEOS R7(以下:R7)と比較してみた。

こうして比べるとR8の薄さが際立っている。それもそのはず、RPが4年前に登場した際のキャッチフレーズが「フルサイズEOS史上最小・最軽量」であったが、R8はなんとその記録を更新しながらも最新鋭の性能を詰め込んだカメラであるというから驚きだ。

強化された機能一覧

さて、EOS史上最も小さく軽いフルサイズが最新鋭のセンサー、画像処理エンジン、機能を搭載し帰ってきた。それがR8のようだ。それではRPと比較して具体的に強化された機能をまとめつつ、動画ユーザーにも大きな影響を与えるであろう機能を太文字記載した。

- 防塵防滴

- 静止画動画モードの物理スイッチ

- マルチアクセサリーシュー

- 2420万画素の最新センサー(R6 Mark II 同等)

- RAWバーストモード

- プリ記録

- 全域1053分割の測距点(RP/143分割)

- 最新のAF

- サーボAF速度10段階調整

- 測距輝度範囲の向上

- 高周波フリッカー低減

- DPCMOS AF II

- 電子シャッター1/16000秒

- 40コマ秒の電子シャッター

- 全幅6Kオーバーサンプリングの4K60P 10bit 4:2:2(HD PQ、C-log3)

- フォーカスブリージング補正

- 録画強調表示(逆Rec対策)

- 熱による録画時間制限なし最大2時間の連続記録

- USB3.2 Gen 2

- UVC、UACに対応(PCとのUSB接続でWebカメラとして認識)

R8はビデオカメラだったのか、そう言いたくなるぐらい映像ユーザー待望の大幅進化をしつつ、さらなる軽量化が達成されている。また、機能の充実化に伴い大きく重たくなるのが一般的ではあるところ、的確な取捨選択と開発力をもってその両立を可能にしている点をまず最大限に評価したい。

正直ハード的な意味合いで言えば、高性能なビデオカメラは高性能なスチルカメラを兼ねる時代のニーズとも重なり、スチルムービー両性能を限りなく高い次元で融合させつつ小型軽量を行うといった傾向はより加速していくであろうと筆者は考えている。

それでは例に漏れず動画プロユーザー目線での実機レビューを行っていこう。

キットレンズとR6 Mark II同等の解像力、高感度性能

まずは今回同時リリースされるキットレンズについて触れておこう。F値が変動するレンズは一眼動画ユーザーとしては敬遠しがちな傾向にある。今回はスチルムービー両方のスナップを実際に試したので所感をレポートする。

まずはR8にキットレンズを装着した状態での外観から。

特徴は沈胴型の形状である点、そして一見して分かる通りAF/MF切り替えスイッチが復活し、またコントロール切り替えスイッチと統合されている。これは非常に大きな改善点だと感じる。

重量に関しては210gとソニーのFE 28-60mm F4-5.6(167g)に比べるとやや重たくはなるが、その分4.5段分の手ブレ補正機能に対応している。F値に関しては正直もう1/3段明るくても良かったのでは、と思わなくもないがR8の高感度性能で十分カバーが可能な組み合わせであると感じた。

高感度性能テストに関してはセンサーと画像処理エンジンがR6 Mark IIと同一なので、 以前寄稿したR6 Mark IIの記事にて確認してもらえたらと思う。

今回は実際に外へ持ち出して撮影してきたサンプルをもって紹介しよう。

以下にISO12800で撮影したRAW素材をノイズ軽減処理をせず書き出したものとLightroomでノイズ処理をしたものを用意した。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

EOS R5では筆者が気になるラインであるISO12800、それでこれだけのディテールを維持しなめらかな階調表現が行えるとなると、開放F値が4.5であってもシャッタースピードに余裕をもたせて夜間の街頭スナップが行える。

まさにEOS R3(以下:R3)に肉薄するR6 Mark IIのパフォーマンスそのものだ。

またボディ内に手ブレ補正を搭載しないR8を4.5段分のレンズ内手ブレ補正で補完してくれる。以下は1/0.4秒で撮影した素材だ。両フレーム端に電柱を入れると同時に人の横行のあるタイミングで奥にテキストを配置した、動体のみブレて撮影されているため十分にレンズの補正が手ブレを抑制してくれている結果となった。

意地悪な撮影を続けていこう。こちらはカメラ内で生成されたJPEGをそのまま掲載しているので参考にしてほしい。

夕暮れの逆光時での撮影がこちら。最広角、最望遠にて撮影を行った。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

ワイド側で小さなゴーストが確認できるが、かすみがかることなくクリアであると感じられる。これであればLightroomはもちろん、かすみ除去機能などがない簡単なスマホアプリでも適切な補正が可能だろう。

続いて順光での風景スナップを24mm、35mm、50mmで行った。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

申し分のない抜けの良いスッキリとした描写が得られた。エントリーユーザーが最初に手にするレンズとしてはもちろん、カメラ慣れしたユーザーが携行し日常を切り取るレンズとしても高く評価できると言えるだろう。

やや低照度、低コントラスト時でのAF測距精度が気になるシチュエーションがあった以外では性能面に不満はない結果となった。

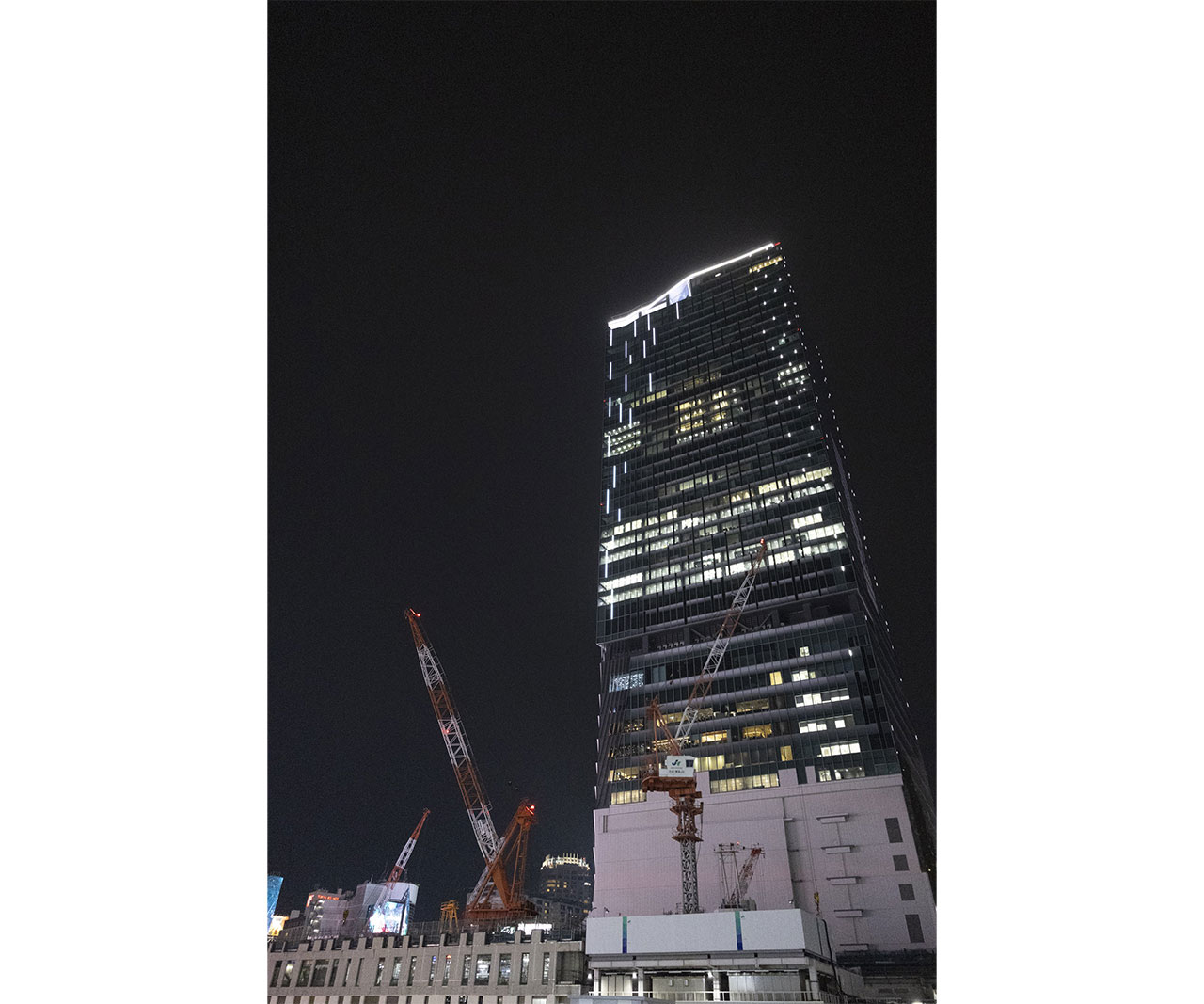

あまりに軽く軽快に描写するので貸し出し期間内に用事のあった浅草と渋谷に持ち出し、スナップをしてみたので掲載しておく。

すべてカメラ内で生成されたJPEGそのままだ。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

偶然だが銀座線の始発駅と終着駅といったコントラストの高い街並みのスナップとなった。これらはすべてキットレンズでホワイトバランスはオート設定、マニュアルで露出のみ制御し撮影を行っている。一部現像を前提にローキーに撮影を行ってはいるが、カメラとレンズがよくチューニングされたバランスだとつくづく感じる結果となった。

合わせてムービーもいくつか撮影したがAFの駆動音なども抑えられており、ボディで指定した10段階の速度でなめらかに推移する高性能なAFと感じた。

こちらのキットレンズ、問題を強いてあげるとすればキヤノンの次の課題としてエントリークラスのレンズのビルドクオリティーだろう。

軽量化に伴うプラスチッキーな質感、製造工程における金型のバリがうっすら見えてしまうのは兼ねてより指摘されている通り美しいものではなく、不要にして所有欲を阻害する要因でしかないと感じるので今後の改善に期待したい。

ちなみにこのレンズ、個別に購入すると5万円以上するため決して安価なレンズではない。

最小ボディに高いグリップハンドリング性

外観の確認でも触れたが、R8はグリップ設計が見直され筆者ぐらいの一般成人男性(日本人)であれば小指が余ることなくしっかりホールドできる形状になっている。そのため大口径レンズを装着した状態で親指のホールドを解いた状態のグリップだけで、カメラをしっかり支えられて電源のオン・オフまでもが片手で行える。

これは良い。大口径レンズを最小構成で無理なく運用することができる。ということで135mmを持ち出してスナップを行ってきた。こちらは実用面でのフォーカスブリージング補正の試運転を兼ねた。

R6 Mark IIのレビューでも紹介したブリージング補正機能だが意図したカメラワークとして使用する場合は、サーボフォーカスを「しない」に設定して使用する形になるだろう。この状態でAF・ONボタンで1回高速なフォーカス動作を行いシャッターボタンの半押しで設定している10段階のフォーカス速読でじんわりブリージングレスで推移することになる。

マルチコントローラーボタンがないため、手持ちFIX状態で複数回のフォーカスワークを行うためには左手一本でカメラをFIXさせる必要がある。だが、そう何度も重ねて使用するものでもなく、高い精度で1回数行えれば必要に足るケースが多いかと思われ、非常に有効な運用であることを確認した。

RF135mm+R8の描写参考例

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

RF135mm、僅かな光を繊細に捉えるその圧倒的な描写性能を正しく引き出せるに値するR8。これがエントリー機なはずがない。

発表当時、筆者は憤っていた。なぜならば欧米ではR7と同価格で販売されているからだ。製造時期に円安の煽りを最大限に受けたにせよ、「それはさすがにないだろう」が正直な感想だったが、思いを改めざるを得ない。

この小さき経済国では小型・軽量は圧倒的な正義であり、その中にこれ程までの内容をスマートにインストールされてしまった今、その価値を認める他ない。

大幅に改善されたバッテリーライフ

RPを4年近く愛用している私がRP後継機の感覚で一日使用してみて感じたのは正直に驚くほどバッテリーが持つという印象だ。

もちろん結婚式やら運動会などの大イベントを一日撮りきれるレベルではない。しかしながらRPなら下手をしたら2、3回バッテリーを交換しなければならないところ、R8なら1度交換する程度で十分撮り切れてしまう。

ファインダーを使用し動きの早い被写体のスチル連射をする場合でもない限り特に不都合も感じないであろう。スペックシートの通りEOS R6に匹敵するバッテリーライフを電力設計を最適化することで達成している。

上位機種とのAF挙動を比較

さてこれまで絶賛に近い結果となった訳だが、ここで一番のヒエラルキーに伴う差別要素を共有したい。AFアルゴリズムがいかに最新鋭のものであってもAF速度はR3の足元にも及ばないという点だ。

これは単純にバッテリーの出力に依存する、つまりエネルギー源がそもそも異なるのである。特にはパワーを必要とする大口径レンズでのフォーカシングの場合はその力差が如実に現れる。

以下、RF135mmとR3、R6 Mark II、R8にてシャッターボタンの半押しを一瞬行った。R3では1回でも合焦するところ、R6 Mark IIやR8では2回から下手をすると3回必要となった。

ムービーカメラとしてのR8

では本題でもあるR8がムービーカメラとしてどのような立ち位置で活躍してくれるかについて考察をしていこう。

まずは4K30Pまでの運用において、熱停止による録画停止がなくなり最大で2時間の連続記録に対応している。試しにテストを行ったがUSB-Type CのPD給電を行った場合であっても2時間の連続記録が行えた。

これによりセンサー、処理エンジンの相性も含めてR3とそのサブカメラとしてのR6 Mark II同等の運用が可能であると言える。さらには連続2時間以上の収録を行う必要性がない場合は可搬性でR8の有用性が高いとも言える。

またUVCに対応したことでカメラ単体でWebカメラとして認識させられるため、オンライン会議はもちろん、様々な配信でPCソフトウェアに特定の映像をダイレクトに取り込む用途でも重宝しそうだ。

ムービープロシューマー目線の要望

一通り筆者の目線でレビューを行ってきたが最後に改善点、注意点を共有したい。

まずはR6 Mark IIで非常に残念だった点、HDMIの外部出力時に内部記録をすることができない点はその下位モデルにあたるR8も同様だ。これによりマルチカム運用時の利便性が大きく左右されてしまう。

複数台のカメラを同時にモニタリングできるスイッチャー機器や配信ソフトウェアなどに接続した場合、実際操作を行うカメラ側では背面モニターで画角などを確認することができない。

またはジンバル撮影など移動を伴う撮影時にフォーカスマン、ディレクター、クライアント他制作陣に映像をワイヤレス転送する場合などにも同様のデメリットが発生する。

それらの対策としてはHDMIスルーアウトのある外部モニターを間に介す必要があるため、マルチカム運用のサブカメラに適していながら、R8を追加投入する数だけ同時に外部モニターの数も増えていくといった煩わしさが伴ってしまうのである。

また同じくHDMI周りの仕様だが、接続先を見失うと録画中でも強制停止してしまう仕様が健在だ。

細かい点ではFnボタンへの割り当て機能をより充実化した方が良いと感じる。

8bit/10bit切り替え、fps切り替え、AF追従速度変更、瞳AF、サーボAF、検出被写体選択などFnボタンへのアサインを最適化することで、小さいことで割り切られた制約からもある程度開放されるのではと感じる。

手ブレ補正が無い点は小型化とのトレードバイな関係であると認識している。

まとめ

オーバースペック気味な昨今のカメラシリーズの中で、ハンドリングを犠牲にしない範囲で最大限の小型化を行い、その上で最新鋭の機能をバランスよく搭載したまったく新しいラインのEOSだと感じた。

携帯性とハンドリングと機能、この相反する要素をいかに高い次元で融合させられるか、ある意味最も高い要求にメーカーの開発力で真っ向から勝負するようなEOS 8シリーズに今後も期待を膨らまさずにはいられない。

Nick Tsutomu|プロフィール

レストランシェフ引退後、IT系制作会社を経て2022年で個人事業10年目を迎える撮影監督兼カメラマン。ホテル、レストラン、ウエディング、不動産、舞台、イベント、芸能、映画、CMなど多ジャンルにて商業記録問わず小中規模の撮影をメインにスチルからムービー空撮までフレキシブルかつ的確な監修を強みとしている。美容学校写真講師を兼任していた経験やブライダルメイク室との人脈から各ジャンルに適したヘアメイクの斡旋なども行っている。サウナとビールが好き。

WRITER PROFILE