txt:安藤幸央 構成:編集部

オンラインならではの楽しみ。定番グッズもARで!

SIGGRAPHのお土産といえば、ティーポットが定番である。それも数々のCG映画で知られるCGプロダクションPixarの展示会ブースとユーザー会で配布されるゼンマイ仕掛けの歩くティーポットが人気だ。

様々なCG映画制作に使われているPixarのRenderManは業界では定番のツールである。PixarがCG映画制作に使っているツールを自ら販売サポートし、業界内で広く活用されている。1988年から広く知られ、映像制作に使われるようになったRenderManは、2018年には30周年を祝った。1988年の短編作品「ティン・トイ」はDisney+で公式配信されている。

毎年、SIGGRAPH近隣の劇場で数百人を集めて実施するRenderManのユーザー会も、今年はオンラインで開催された。さらに人気お土産「Walking Teapot」も用意されていた。なんと今年はARデータで配布された。

下記のURLにiPhone等のiOSデバイスでアクセスし、一番下にある「Get Teapot」のリンクを選ぶと、止まっているティーポット、ぐるぐる回っているティーポット、まっすぐ歩いているティーポット、ぐるぐる回りながら歩いているティーポットをWebブラウザとカメラを介して現実空間の映像に重畳して表示することができる。配布されているARデータは、ARデータ形式としては一般的なUSDZ形式であり、Webブラウザで見るほかにもARツールに組み込んで利用することもできる。

ARデータ公開から数日間の間、ARティーポットのSNSハッシュタグで映像コンテストが開催され、ニューヨーク在住のイラストレーター@__naomi__2000さんが、ニューヨークの交差点で、ひっくり返ってブレイクダンスをしているようなティーポット映像を投稿し、コンテストの優勝者となった。

なぜCGの世界でティーポットが人気なのか?それは1974年頃米国ユタ大学でCG研究に携わっていたマーティン・ニューウェル氏が適度に複雑な形状で親しみのある物体を探していたところ、手近にあったティーポットを妻に勧められたのが始まりとのこと。その当時使われたティーポットが本人から寄贈され米国のコンピュータ歴史博物館に展示されている。

コンピュータ歴史博物館に展示されているユタティーポット(著者撮影)

プロダクションセッション:巨大LEDステージを背景に撮影「マンダロリアン」

LEDステージで撮影された1シーン(※SIGGRAPHメディア用写真より)

映画やCM映像制作のメイキングを紹介するSIGGRAPHプロダクションセッションで、一番の話題となったのは「スター・ウォーズ」のサイドストーリーを描いた「マンダロリアン」のメイキング「ILM PRESENTS “THIS IS THE WAY”–THE MAKING OF MANDALORIAN」のセッションであった。「マンダロリアン」のシーズン1全8話は現在Disney+独占で配信されている。

タイトルにある“THIS IS THE WAY”は、「マンダロリアン」たちの武士道精神を示す「我らの道」という劇中の言葉と、CGプロダクションILMが手がける、ほかの映像制作とはまったく異なる独自のアプローチで作られた「自分たちの独自の方法」という二重の意味を持っている。「マンダロリアン」シリーズを視聴した人であれば、この講演タイトルにニヤっとさせられるハズだ。

このメイキングで紹介されたのは、「スター・ウォーズ」の世界観を表現する伝統的な手法と、この「マンダロリアン」シリーズ制作のために新たに開発、組み上げられた画期的なリアルタイム撮影手法についての詳細であった。

発表者

- Richard Bluff:ILMビジュアルエフェクト・スーパーバイザー

- Landis Fields:ILMアート制作部門スーパーバイザー

- Rachel Rose:ILMバーチャルプロダクションCGスーパーバイザー

旧来から、ドラマや映画の撮影の際、撮影イメージ近いロケ地を探し、そこで撮影が行われていた。初期の「スター・ウォーズ」作品であれば、砂漠や森林、雪の平原など過酷な場所が数多く登場していた。そして地球環境とは違う異星の大地であれば、CG合成やロケ用のセットが組まれていたのが従来の撮影手法だ。

ところが最近、LEDウォール型の巨大スクリーンが、超高精細で比較的安価になってきたため、四方をLEDウォールで囲まれたLEDステージで背景映像を投影し、スタジオの中で様々な場所に行ったかのような撮影手法がとられはじめた。

映画「ゼロ・グラビティ」では巨大な立方体スクリーンの中で宇宙空間の撮影がなされ、最近の「スター・ウォーズ」シリーズの作品「ハンソロ」では、宇宙船ファルコン号の操縦席から見える風景がすべてLEDスクリーンで投影され撮影されていた。

背景にLEDスクリーンを用いる利点は、わざわざロケ地にいって過酷な撮影をせずに済むことだけではなく、照明も含め瞬時に様々な環境で撮影が可能であること、演技する俳優にとっても、グリーンスクリーン(合成のための緑の背景)の無味乾燥な環境で演技し、後から合成されるのを待つのではなく、限りなく最終映像に近い環境の中で実感をもって演技できることにある。

「マンダロリアン」では直径約23メートル、高さ約6メートル、周囲270°が映像で囲まれたStageCraftと呼ばれるLEDステージが用意された。映像投影にはゲームエンジンとして広く使われているEpic社のUnreal Engine4を用い、撮影カメラの動きに追従したLED映像の投影を実現している。

巨大なLEDステージへの投影は、Unreal Engine4のnDisplayという複数ディスプレイ投影を分割し連動させる仕組みを用い、4台のハイエンドPCが同期して動作している。操作には3人のオペレータが張り付き、背景映像、照明、特殊効果に分かれ全てをリアルタイムで進行させることができる。このシステムではカメラの移動とともに、違和感がなく、LEDステージだと解らないように背景映像も微妙に動かしているのだ。

この巨大なStageCraftを用いたバーチャルプロダクションの仕組みは全撮影の半分以上で用いられ、現場でのリアルタイムプレビューや、iPadをコントローラとして設定を記録したり、設定を瞬時に呼び出したりできる機能が大活躍したそうだ。

The Virtual Production of The Mandalorian, Season OneLEDステージでの撮影の様子

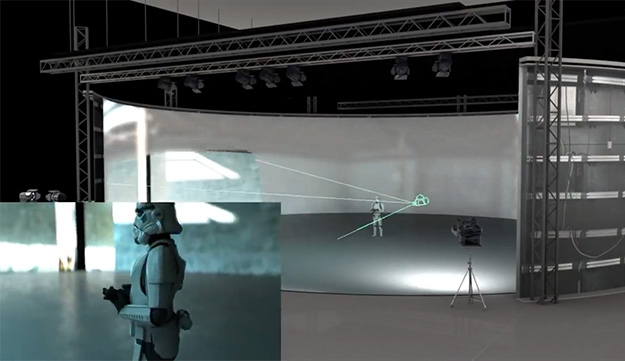

LEDステージとその中で演技する俳優、カメラとの位置関係

「マンダロリアン」は、まるで現実に起こったことのように物語が描かれており、ドキュメンタリー的な撮影がなされている。全てをデジタル技術に頼るのではなく、衣装や小道具、大道具、セットなど数々の専門家が映像作りに貢献している。

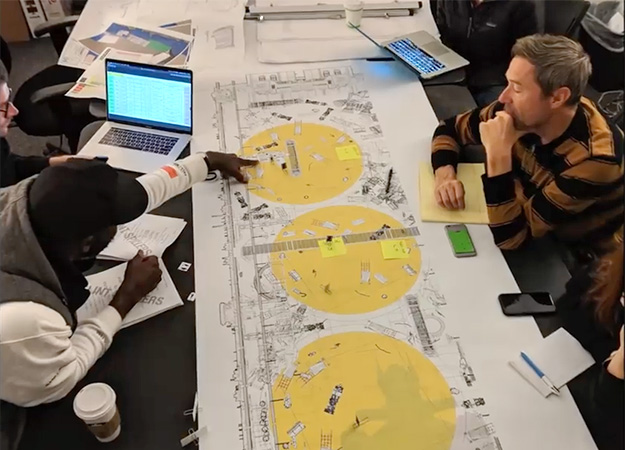

監督が思い描いた映像のため、多くの調査や、撮影テスト、試行錯誤が行われ、背景映像として用いられたのはCG映像だけでなく絵画や実写も含まれている。最新技術を使っているからといって全てがデジタルなわけでもなく現場には大量の紙とペン、ポストイットと、トレーシングペーパーが欠かせなかったとのこと。

LEDステージの撮影プランニングをする様子

「マンダロリアン」のような作品の場合、最初にコンセプトアートと呼ばれる映像の雰囲気を絵画で描いたものが用いられる。その絵画をデジタルで取り込み、VR空間の中に配置し、どういったシーンにするのか?カメラのレンズは?照明は?などを計画していくそう。つまりは全て計算づくで撮影したことで知られるヒッチコック監督のように、撮影前に様々な事柄を把握して撮影に臨んでいたということらしい。

またUnreal Engine4で投影する映像制作には様々なツールや実物の木や金属も使われたが、特にCGペイントツールSubstance Painterによるテクスチャ表現が重宝したとのこと。

さらに撮影が進むにつれて、その撮影手順ややり方が見直され、コスト重視で効率のよいやり方に改善していったそうだ。従来プリビズと呼ばれる平易なCG映像で撮影環境やカメラの設定を事前にシミュレーションする作業さえもVR空間での映像チェックとStageCraftでの撮影でよりスムーズに行われるようになった。

LEDステージ内部。床面に砂、泥、水たまりがセットされている

さらにLEDステージ内での泥や水しぶき、炎や火薬の利用に限界があるため、リアルタイムで生成されるCGシミュレーションで映像を付け加えることで、やり直しや演出がとても容易になったとのこと。「マンダロリアン」の撮影には最新技術と伝統的な技術が混ざり合い、数百人のスタッフが協力しあってとても良い現場だったそうだ。制作にはILMとEpicのほかにもFuse、Lux Machina、Profile Studios、NVIDIA、ARRIが協力している。

「マンダロリアン」は、2020年10月末より全世界配信がきまったシーズン2にも期待が集まっている。続くレポートでは、SIGGRAPH2020より映像系の新技術情報をお届けする予定だ。

txt:安藤幸央 構成:編集部