スタビライザーは職人だけの分野なのだろうか?

先週公開したばかりのSteadicam編から、今回のMoVI編まで実は1ヶ月弱の時間が経っている。その間、嬉しいことに数回のSteadicam仕事の受注をいただいた。厳密には通常のカメラマンワークに付帯で完全にSteadicamオペレートとは異なるが、小さな一歩は踏みだせたかと思う。

何にせよ、所有していなければこの件も無かった事である。毎日バッテリー1パック分の練習は欠かせない。更にそこからズームを使ってのレンズワークも練習に取り入れている。ワイドからテレ側に来るだけで通常のワークも難しいが、Steadicamだと更に上下の動きも加わる為に尚更その難しさは倍増する。だからこそSteadicamはプロフェッショナルと言う分野が存在する。

MoVIの最重要課題。それは使用前の調整

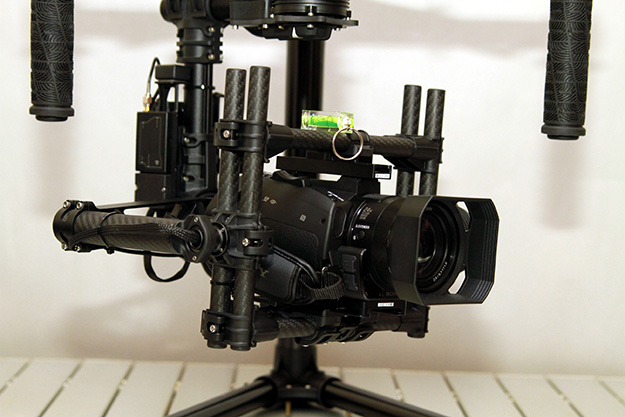

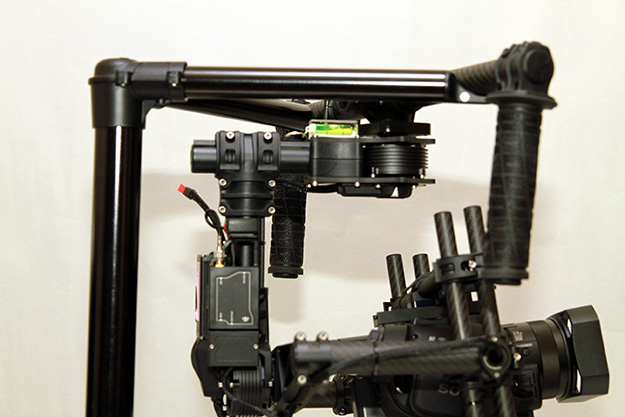

ブラシレスモーターで3軸を制御しているMoVI。前にもコラムで書いたが筆者的にはこの手のスタビライザーが好きではない。理由は自分で100%のコントロールが出来ないからだ。しかし撮影で使用した際に、その可能性は十分に感じることが出来た。その魅力の一部とも言える3軸ブラシレスジンバルだが、操作に関してはSteadicamの様に難しい事を深く考える事もなく、オペレート可能な事が魅力。ただし、それは気をつけなくてはならない部分でもある。

何故なら人の導線が作るあいまいな動きをモーターでは制御出来ないのだ。ギリギリの部分で0か1かの判断をしているセンサー部分なので、カメラのバランスを取らないと微妙な動きを制御できない。この辺はMoVIのみしか使っていないとこのバランス感は解らないかも知れない。事実、最初にMoVIをオペレートした時は殆ど気にしてなかった。では、設定について見ていこう。この設定をしっかりとすることが、MoVIでの基本になる。

■MoVI使用前のカメラ調整

1.まずはカメラを確実にセットをする。MoVI M5の場合、DSLRや小型カメラを搭載するので下のプレート1穴だけではなく、上のプレートのアクセサリーシューを使って上下で挟み込んで強度を出す。細かいブレはSteadicamでもMoVIでも同じだ。

2.一番最初のX軸である前後方向の調整をプレートスライドで芯-芯に持ってくる。この時完全に運用状態でセッティングをしなければならない。良くありがちな失敗としてレンズキャップを付けたままのセッティングだ。この重さだけでもバランスは100%狂う。

3.次にY軸方向として横方向のバランス、つまり左右の傾き(ロール補正)を調整。この様なスタイルで行うと楽に感じる人も居るだろう。その場合X軸とY軸の調整はやりやすい所からで問題ない。

4.この時点でカメラとMoVIの上下関係のバランスを取り直す。この調整がMoVIケージ内でのカメラの最後のゼロバランスとなる。

5.最後はZ軸方向の調整になる。このハンドル部分はおざなりになりがちだが、ココがしっかりしてないと全体のバランスが出なくなる。機体をやや傾けて静止場所をハンドルの付け根の長さで調整をする。

これらの全てを調整することにより、どの角度でもカメラが静止状態になるのが理想だ。Steadicamの様なドロップタイム設定はないので、三脚のカウンターバランスと同じく完全にゼロバランスを作る事が必要だ。

最後のスタビライズに向けて!

Steadicamの様な微妙なバランスがMoVIにも必要だ

この調整でMoVI本体の中にあるカメラは完全にバランスが取れている状態なので、モーターへの負荷が限りなく少なくなり、外部からの入力に対して限りなくリニアに反応する。この反応は幾らモーターの力が強くても、バランスが悪ければそちらに応力が掛かるので反応速度が落ちてしまう事になる。勿論、その差は非常に微妙な部分であるのでワイドレンズでは気づかないかも知れないが、中望遠域ではやはり如実に遅れが気になる部分になる。

もう一つMoVIでの弱点は、上下動での振動だ。両手で保持して振動を逃がすと言うのは非常に理に適ってはいる。GH4等の軽めのカメラをセットしても全体のシステム重量としては3kgを越える事になる。この重さを胸の前に保持するのは非常に厳しく、特に長所と考えられている自由な上下動も肩のラインを腕が超した時点でFIXするのは難しい。

EASYRIG

背中から出たアームとワイヤーで吊す形状のEasyrigやReady Rigを使用するのが良いだろう。特にMoVI M10以上では必須といえる。しかしこの器具はスタビライザーと言うよりは一種のカメラ保持に近い。多少の上下動は吸収するが全てではない。MoVIのベテランオペレーターでさえ、中望遠を使っての操作はブレが出てしまうと言うのを聞く事が出来た。最もMoVIでの使用例で多い、多人数でパスをしながら繋ぐという意味ではコレでも十分なのかも知れないが、やはりそれらはコントロールと言う言葉から離れているだろう。

Ready Rig

総評

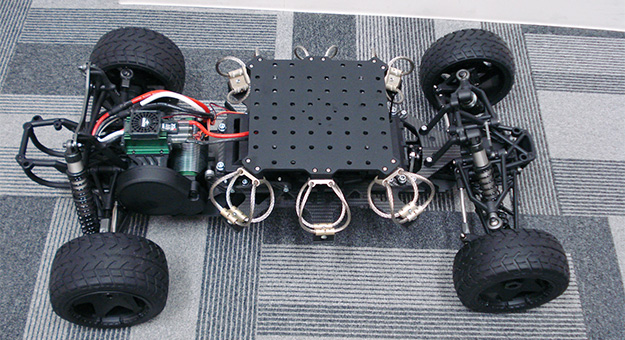

MoVIにはこの手の無人カメラ+RCと言うのが、実は一番正解なのかも知れない

オペレートが簡単だと思われていたMoVIだが、その最初のゼロバランスを出すセッティングはSteadicamに比べると遙かに面倒である。しかし簡単にブレの無い映像を収録する事ができるのも本当である。

さて、今回は2つのスタビライザーを使い分けて来たが、バランスシステムと操作が難しいSteadicamとオペレート自体はイージーに出来るが、そのコントロールは人間よりも電子回路に任せたMoVI、使い方と場所によりどちらも一長一短がある。

筆者的には、少なくともSteadicamを知る事で、MoVIの可能性も見えてくる。速い速度でパスをする使い方も良いが、遅い速度で動き回るとそのアラも出てくる。その辺のワークはSteadicamと同じ様な動きになるとその安定性はより大きな物になる。と言う事はSteadicamのバランスと衝撃吸収性、それにMoVIの絶対的なゼロバランスと簡単な操作性を組み合わせると、スタビライズの新しい世界が埋められるのでは無いだろうか?

筆者が考えるその解答が、MoVIとSteadicamの組み合わせだったのだ。筆者は「MoVI+Steadicam」の組み合わせに大きな期待をしている。これから開催されるInter BEEでもこの辺りの試みを実際に会場で試してみようと思う。ぜひ会場で見かけた方は声をかけていただきたい。PRONEWSでの取材でもこのシステムを運用予定だ。またRAID(#5113)銀一(#4405)ブースに御立ち寄りいただければ幸いだ。それではみなさんInter BEEでお会いしましょう!

WRITER PROFILE