txt:岡英史 構成:編集部

ミドルレンジ的マルチカメラを運用するために

数年前のUstreamなどライブ配信の隆盛を境に、スイッチャーによるマルチカメラ運用と言うのは非常に多くなった。それまではスイッチャーを現場でのシステムの中に組み込むことは簡単ではなかった。各々カメラの同期を取るだけで、結構なノウハウも必要だった。筆者がミドルレンジ向けのWeb配信番組「HD users」をやっていた時はその頃の絶頂期で、PRONEWSでも執筆をしている猿田氏共々、非常に多くの機材を使ってマルチカム収録(&配信)をしていたのが懐かしい。

それまでこの手の物は1カメで完結するか、マルチカメラにしてもパラ撮りが一般的な収録方法であったが、パラ撮りと言ってもTCが入ってないと、絶対番地が揃わず苦労する。従ってTCがしっかりと取れるカメラが必須なため、民生機は避けたいところ。スイッチャー自体も簡単に買える機材ではなく中古でも程度が良ければ100万円くらいのプライスがつく。しかもSD画質での話だ。

その辺の事情を一気に変えてきたのが、PCベースによるスイッチャーだ。特にブラックマジックデザインのATEMシリーズはこれまでのSWしかもHDが通る物としては破格とも言えるプライスを付けてきた。しかもHDMI端子を搭載することで民生機でのスイッチングが可能となった。

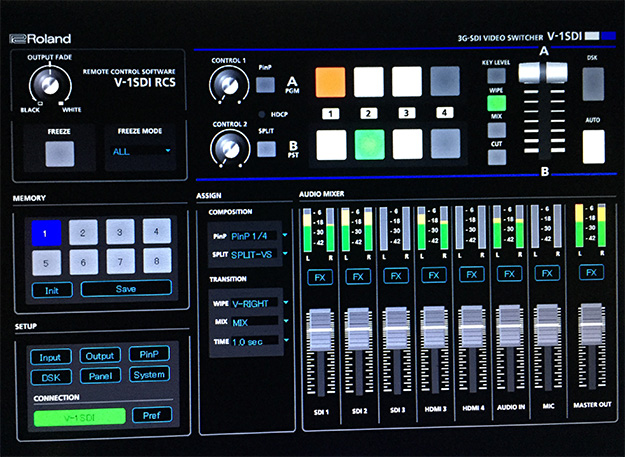

小さいながらもSDI接続できるSWだ

HDMI接続とSDI接続

マルチビューは一般的な4画面。PCから専用ソフトにて設定&コントロールが可能

SDからHDへの移行で一番変わったのは、スイッチャーかも知れない。しかもミドルレンジからローレンジにかけての小型スイッチャーは、劇的な進化をしてきた。先に書いたPCベースのスイッチャーは、確かに設定もPCからダイレクトに打ち込めるため、現場でも非常に使い易いが、その分何かをトリガーにしてアンコントロールに落ちる事もないとは言えない。

もう一つPCベースのスイッチャーの場合、コントロールパネル自体がキーボードと兼用で使うことが多く、専用のコンパネは本体の何倍も高価なため、これを使う者はなかなかいない(サードパーティーで安価なコンパネもあるが純正に比べるとやはりその信頼性は薄い)。そうなるとハードウェアベースでのスイッチャーが欲しくなる。その辺の隙間を埋めるべきガジェットを作るのはRolandはうまい。

ちょうど1年前、小型のHDスイッチャーであるV-1HDが登場したのは記憶に新しい。筆者もこのSWをいち早く現場に持込み、その性能とコストパフォーマンスの良さに驚いたが、このスイッチャーはHDMI入力しか対応していなかった。SDIがなければ業務用途にならないとは今時そんな事はないが、HDMIの欠点はケーブル長を稼げない事だろうか。

なのでSDIで引き回しても最終的にはHDMIに変換しなければならない。それも同社のコンバーターを使えば何も問題ないが、1to1での使用ならまだ良いのだが、それが4系統あると話は変わってくる。多段で変換器を置くスペースや電源問題もあるが、一番の課題である熱問題がクリアできない。昨年TEST運用したときはこの耐熱対策でモバイル系のファンを用意したくらいだ。

それよりも余計な機材が一つ入ることは、その分のリスクが増えると言うこと。これは現場的には無駄なプレッシャーになる。その当時からSDI機種を切望していたが、一年経過する前に登場したのはいちユーザーとしては嬉しいが、すでにHDMIモデルを買ってしまったユーザーは複雑な気分かも知れない。

コンパクトボディ〜小さい事はいい事だ

7inchモニターWでの運用。かなりコンパクトなセッティングが可能

Roland V-1シリーズの大きな特長は、この小さなボディだろう。しっかりとしたスイッチャーを組める現場と言うのは、ミドルレンジではなかなか難しい。客席内の限られたスペースで組む現場の方が多いかと思う。それでもこの時に、客席をバンと潰せて宅を組めるなら良いのだが大概はそこの客席を与えられるだけ、こうなると本体はともかく、コンパネの大きさは非常に効く。

今回は二つの現場でV-1SDIを導入してみた。一つは中規模程度のホールで行う3カメでのフラダンス、もう一つは狭い映写室からの2カメ収録。どちらもプロの舞台ではなく、よくありがちな発表会レベル。せまいながらも客席を二つ分与えられるスペースなら全くレイアウトを考える必要がない。マルチビュー用に19ich、PGMにATOMOS SHOUGUNを配置しても更にスペースが余るほど。電源ケーブルも抜け防止がついているため、不慮の事態でも電源は落ち難いはず。通常のスイッチャーコンパネでは此処までの余裕はない。

もう一つは映写室からの収録。此処は映写機が常設してあるのでカメラを配置するスペースも苦労するほど。通常ならSWを組めるレベルではないが、やはり小型の筐体はこういう現場で力を発揮する。モニター類をAtomos SHOGUNベースにマルチビューも7inchモニターにし、自在アームで筐体近くに立ち上げれば、ほぼ筐体サイズで全てが収まる。このサイズ感はV1SDIならではだろう。とは言え小さくてもその操作性は非常に良い。ボタン自体は上位機種のようにカチッとしたものではないが、必要にして十分なストローク感は感じることが出来る。出来ればUSBケーブルで接続したPCも同時に専用アプリと共々立ちげて置くと細かいセッティングが楽だ。特に音声系の部分はリアルに調整出来るので安心だ。

さらに見てみると、このV-1SDIは12V駆動なのでVマウントバッテリーからの変換を作ればAC電源もいらない。カメラ、モニターもバッテリー運用する事が出来るなら、野外での小規模マルチカム収録でスイッチャーを入れる事が出来る。先のInterBEEで参考出品されて居た本体のマウントKITを使用すれば三脚からアームを伸ばしてのセットアップが可能になる。この製品は是非販売して欲しいものだ。

総評

小型な筐体は色々なセッティングが可能

小型SDIスイッチャーは、ローレンジ~ミドルレンジでの現場では使い所が数多い。SDIスイッチャーで3・4chは排他使用でHDMIも出来る。映像出力も全てがアサインにより、どの出力をどこに出すかが選べるのは非常に便利だ(PGM用SDI-OUT端子は除く)。とはいえ小型を追求するために犠牲になっている機能もあるのはしょうがない。

また今回のTEST中、ほぼ1日長時間回していたからか若干熱暴走?によるノイズが一瞬乗った場面があった(原因の切り分けが出来た訳ではなく、その再現も出来ないので理由とは断定出来ない)。一応セッティング場所によっては冷却用ファンを配置する事も考えた方がいいかも知れない。このスイッチャーも今時の機材と同じくファームアップでこの先色々な機能が搭載する事も可能なはずなので、ユーザーになった方々は細かいことでも良いので是非メーカーに直接フィードバックを返してあげて欲しい。Rolandは確実にユーザーの声を大事にするメーカーなので。

※2017年1月16日追記:

上記のノイズについてはローランドにて原因解析が行われ、システムプログラムVer.1.210へアップデートを行えば発生しないことが確認されています。

WRITER PROFILE