txt:岡英史 構成:編集部

ミドルレンジ的音の取り回し方を考える

カメラの台数分のカメラマンがいない現場が多いのがミドルレンジの現場

大半のミドルレンジに共通してることは、ワンマンオペレートの案件が多いということだろう。もちろん「自分の所は違う。ちゃんとチームで動いてるぞ」と言う意見もわかっている。マルチカムやスイッチャーを入れた現場では、大勢の人間で動かなければ収録自体が始まらない。しかしこのような大きなバジェットで動く現場だけではない。チームで動く撮影隊もいれば、ワンマンで全てをこなさなきゃいけない現場もあり、この幅の広さがミドルレンジの特色だろう。

各セクションに人がいる現場なら各々の仕事に集中すれば良いだけだが、ワンマンだと全てに注意しなければならない。とは言え、人間の集中力なんかたかが知れているし、いちいち指差呼称なんか出来るわけもない。なので出来るだけ「最悪の事態」を想定し、その事態にならないようにするにはどうすればいいのか?を考えなければならない。

最近はカメラ自体に、メディアのWスロットを活かしたバックアップ収録(ミラーリング・サイマルなど)が搭載されている機種が多く、ワンマン時での無駄な心配は不要になってきた。映像はこれで大丈夫としても音はどうだろうか?カメラで映像と共に記録されているから大丈夫?いやいや、意外にもその部分が結構大事だと、キャリアのある方こそわかるはず。

筆者自身もその辺に関してはいろいろと模索していたが、昨年のNAB ShowでTASCAMさんと知り合った縁から、ミドルレンジの現場で使えそうな物をピックアップして使わせてもらった。音質や“音”その物の質感は音屋さんのコラムにお任せして、ビデオ屋の目線でのレポートをしてみたい。

DR-60DMKII

コストパフォーマンスはこのクラスでは完全にトップだ

TASCAMでビデオ系のレコーダーと言えばこの型番(と言うかこの形)を思い出す人は少なくないはず。筆者もこの機種はMKII以前から知っていたが、その時の印象は、DSLRに出力することも“出来る”程度の認識しかなかった。その価格でちょっと高級なICレコーダー的なポジションだったが、NABでの説明でその考え方が過ちだったことを記憶している。

改めて話を聞くと、この機種はTASCAMとしてもビデオ機器との組合わせをどうするかと言う初号機だったことで、当時はキヤノンのEOS 5D Mark IIが大ブレイクしてたことも踏まえて、DSLRにちゃんと音を送り込める機材がそもそもの部分。なので、形もDSLRと合体させた時にちょうど良いフォルムを採用したということだ。

そしてその中身は、この筐体から想像がつきにくい4ch収録に対応している。最大24bit/96kHzは十分納得が出来る音質だ。入力端子はXLRが二つ。あとは3.5mmミニステレオ入力で4ch分だ。4chをパラで収録できるほか、1・2ch分を3・4chにバックアップ収録も可能。その際、バックアップ分の信号にはアッテネーターで入力レベルを落とせるので、急な過大入力でも音の歪みは最小限まで押さえることが出来る。出力は3.5mmのステレオミニジャックで、各々ラインレベルとマイクレベル(微調整可能)の二つ。もちろんリミッターやファンタム電源など一般的なものはしっかり搭載している。

DR-701D

HDMIに本体のREC分を載せて出力が可能。TCにも対応している

24bit/192kHzの高音質で最大4本+2本の、6本がパラで収録が出来る。この2本は4chをMIXして別の2chに収録が可能。現場でOKテイクの場合はそのまま編集時に使える。通常のレコーダーではこの頭出しが結構大変だったりするが、DR-701DはTCに対応しているので、TCの入った映像信号を折りたたんで記録出来る。

さらにHDMIに載った音声に本機の音声をエンベットして、最大8ch分を出力可能。ATOMOS SHOGUNとの組合せで、マルチトラック収録が簡単に出来るのは非常に気持ちが良い。入力端子はXLRで4個口ありその内2個を本体内蔵のステレオマイクと排他利用が可能。簡単にエアモニ・マイクとして使用も出来る(但し設置場所による)。

本体背面のステレオマイク

そのほかの機能はDR-60DMKIIとほぼ共通で、バッテリーも通常の乾電池以外にミニUSBから外部給電も可能。モバイルバッテリーとリレー方式で使用出来る。駆動目安時間は1000mAで大体1時間と言う感じだった。

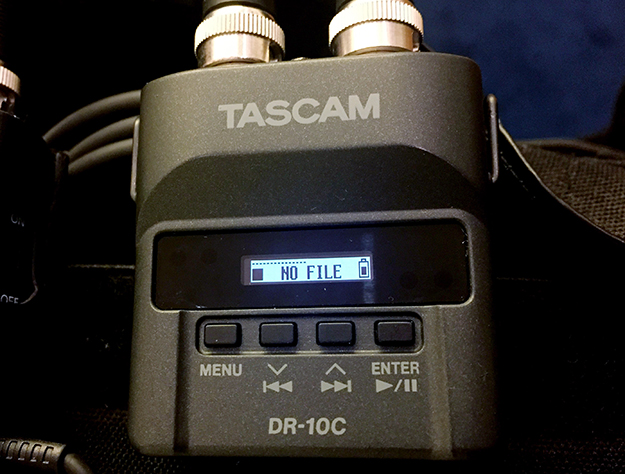

DR-10Cシリーズ

小型軽量の簡単レコーダー

演者にラベリアマイクなどをつけてワイヤレス送信する時に、電波の状況によって途切れるのが一番心配な部分だが、これはマイクと送信機の間に割り込ませて使うため、音声が途切れてもそのまま収録出来る。大きさは写真の通り非常にコンパクト。

しかもこのサイズでデュアルRECが可能。ATTを掛けて録音出来るので、急な過大入力でもその部分を入れ替えてスムーズな編集が出来る。電源も単4型電池1本で約10時間が可能。USBによる外部電源にも対応しているので、コネクター部分だけ用意できれば据置の小型レコーダーとしても良い。カメラバックに入れておくと色々重宝するガジェットだ。

DR-680MKII

フィールド系のマルチトラックレコーダー。小規模ロケのバックアップとしても使える

DR-701Dと似たようなサイズ感だが、大きく違うところは物理的な入力数でXLR4個、TCR2個の計6ch分、さらにデジタルで2ch入力できるので合計8ch分の収録が可能だ。デジタル入力は普段使わない方(筆者もその中の1人)の場合は2MIXを収録しておくことも出来る。

出力端子もXLRではないがRCA端子が付いているので、その先のケーブルを用意できればその汎用性は高い。またMP3での収録も可能なので、長時間必要な時にもメディアの容量を余り考えなくてもすむはずだ。

また小型とはいえポータブルとしても使えるように、12Vの外部電源にも対応している(本体内蔵は単3型8本使用)。DSLR系のオープンでのロケには使いやすい。RCAアウトが6個口あるのでマルチでの出力が使える分、ワイヤレスなども接続は難しくない。

HS-P82

フィールドに持ち込める本格的な8chレコーダー

この機種はポータブルKITもあるが、その大きさ(横のXLRの数で判断して欲しい)からポータブルで使うのが正しい。どちらかと言えば中継車などの据置に近いかも知れない。それは別売りのフェーダーコントローラー(RC-F82)との組合せを見れば納得出来る。とは言え、物理的にXLRが入力8個、出力2個あるのはほとんどの現場で困ることはない。

電源も内蔵は単3型10本とやや多いが、このケースがSonyのNP型バッテリーと同サイズで、ピタリとはまる。外部電源はキャノン4P仕様なのでいろいろな電源を使える。

音質はさすがに、今回のほかの製品とは別格。この辺の詳細は本職の方の記事を参考にしてもらいたい。この存在感はワンマンロケでは手に余ってしまうので、ホールなどのスイッチャー現場で使うのが良いかもしれない。もちろんTCにも対応しているので後編集の音合わせに苦労はないはずだ。

総評

実は、筆者の自宅から近いTASCAMの本社。今回訪問して機材をお借りしたのだが、その時の話の内容を聞いていると、非常に技術力があって面白い会社だ。音業界ではしっかりポジションを持っているが、映像業界では知名度的にイマイチな部分も確かだ。

これ、何かに似てるなと感じたのが、RSシリーズを出す前のLibecやAZDENに雰囲気が似ている。技術力があるのに宣伝力が低いとでも言えば良いのか、非常にもったいない。確かにビデオのガジェットに入れるには100%と言い切れない部分もある。微妙に物足りない所もあるのも本音なのだが、それはこの先いくらでも変化していくはずだ。

WRITER PROFILE