“DESGIN & SOURCE”と銘打たれた新設ブース。しかしその実態は…。大きさはほぼLVCCサウスホールと同じ規模面積。このテントの大きさを見るだけでも価値あり…。

txt:清水幹太 編集部 / 構成:編集部

会場を席巻する中国の力

昨年、筆者が初めてCESに参加したとき、一番衝撃を受けたのは中国のブースが集まっているエリアだった。ソニーのお仕事をさせて頂いていた関係で参加していたため、先に、トヨタなどの自動車会社からソニー、サムスン、LGを始めとして、メジャーな電化製品メーカーの花形が集まるいわゆる「大手エリア」を回っていた。その後、最後にたどり着いたのが、ベンチャープロダクトも含め、世界各国の中小企業のブースが集まるサンズ・エキスポの隅っこにできていた「中国エリア」だった。

「大手エリア」には、去年も今年も新しいデザイン・新しい機能を持った魅力的な新製品やコンセプトモデルが溢れていた。CESの楽しさは、やはりそういった新しいプロダクトを触って体験できること。新製品だけが並んでいるめちゃくちゃ広い電気屋さん、CESにはそんな面もある。しかし、そんな「大手エリア」から離れた「中国エリア」には、そんな楽しい電気屋体験とはまたちょっと違う世界が広がっている。

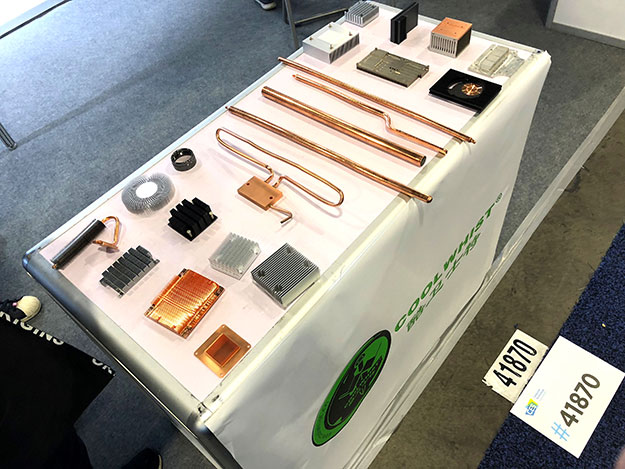

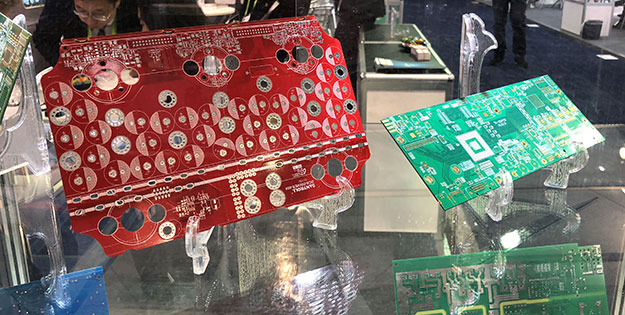

まず、展示しているもののターゲットが違う。多くのブースで、消費者向けではないものを展示しているのだ。たとえば、電子部品だ。PC用のファンから、もっと小さいLEDとかコンデンサとか、あるいは銅線だけを売っているようなブースさえある。こういった出展者たちは、大手エリアに展示している大企業や、様々な製品を開発しているアメリカの企業のバイヤーなどを相手にしている。つまり、B2Bだ。まるで秋葉原ラジオセンターに来たような混沌とニッチな世界がそこにある。

加えて混在して展示されている中国発の電化製品の「完成品」に驚かされることとなる。同じCESの「大手エリア」で見た新しいデザインの、新機能を搭載した最先端の製品(と、ほぼ同じもの)が「中国エリア」で展示されて、動作しているのだ。

大手音響メーカーのブースで見た最新型のワイヤレスヘッドホン(とほぼほぼ同じもの)がそこにはあったし、大手カメラメーカーのブースで見た360°ライブカメラ(ほぼ同じもの)がそこにはあった。そして「完成品」を展示している中国ブースのビジネスもまた、B2Bだ。つまり、OEMやODMの仕事を取りに、CESに来ているのだ。

つまり、「あんたらの売っているものとか、全部うちで安くつくれるからつくらせてよ!」ということだ。

昨年は、ソニーのスタッフパスで会場を回っていたので、こういったB2B中国ブースの方々の食いつきが凄かった。「ソニーでなにやってるの?開発?営業?」みたいな感じでガーッと話しかけてくる。今年はメディアパスのため、全然話しかけてくれなかった。これが、CESのもう1つの顔なのである。

「こっちのCES」は、人工知能ともスマートシティともあんまり関係なく別の世界になってしまっているが、勢いと物量では負けていないし、実際問題「大手エリア」=「メインのCES」で発表されている製品の多くは、中国で生産されている。別の世界といってもきっちりつながっている。

もうあなどれない中国スタンダードへの道

今年のCESの「中国エリア」は、さらに僻地に追いやられていた、というよりは、参加登録ブースが増大したのだろう、今年は、LVCCのサウスホールとほぼ同じ大きさの巨大テントが設けられていた。エントランスでは”DESGIN & SOURCE”と銘打たれていたが、「(ほぼ)中国企業専用」会場だった。実際に無数の中国ブースが詰め込まれ、そこはほぼ上記のような部品・OEM系のB2Bブースで埋め尽くされていた(ちなみに、このテントの一番奥、最もアクセスの悪い地の果てに1列だけ展開されていたのが、「JAPAN TECH」だったのだが、それはまた別の機会に譲る)。

人の数もメイン会場より全然少ない。しかし、これでもかこれでもか、あれもこれも、とあらゆる中国発の製品が陳列されている。「世界の電気製品がここから生まれている」ような感覚さえ抱かせる。この隔離された中国ブースで感じられた変化は、「引き算ができる中国」の登場と、独自の進化を遂げたオリジナル中国プロダクトの勃興だ。

昨年も、最新デザインをコピーした中国製品はたくさん展示されていた。しかし、そこにはちょっとした蛇足なデザインが付加されていたり、どことなく洗練されていない「パチモノ」感が漂っていたことは否定できない。しかし、今年の中国ブースで展示されていた製品たちは、間違いなく「洗練度」を上げていた。

たとえば、Kickstarterで人気を博した本を開く形のランププロダクト。かなり質の良い「同じやつ」が展示されていた。ニューヨークのMoMAで売っている本家のプロダクトも触ったことがあるが、遜色のないさわり心地と仕上がりだ。あるいは、スピーカーや時計のようなものでも、ちょっと間違えば大手メーカーのものに見えなくもない、少なくとも専門家でなければ屈託なく受け入れてしまいそうなデザインのものが増えてきていた。

「爆買い」に象徴されるように、ここ最近の中国の方々はよく海外で遊ぶ。上海などに行っても思うことだが、海外で様々なものを目にし、触れることで、中国の人々の目は確実に肥えてきている。今まではとにかく足し算して「盛る」ことばかりあったデザイン面も、かなり引き算が行われて、力強いものになりつつある(しかし、まだまだ日本や韓国の製品のデザイン的なアドバンテージはある)。

一方で、中国でしか生まれなさそうな、中国らしいプロダクトもCESに進出していた。まずは、既に上海の地下鉄の駅などでは実際に稼働して、体験することができる「スマホ決済オレンジ絞りマシーン」だ。上海によく行かれる方にはおなじみかもしれないが、Wechat PayやAlipayのQRコードを自動販売機にかざすと、販売機内に充填されたオレンジが搾りたてのジュースになって出てくる仕組みだ。オレンジが機械の中で転がされ、つぶされていくさまが演出として楽しい、中国流のおもてなしを感じさせるマシーンである。

こちらは、ペット用のLEDリードやLEDジャケットを専門に開発している工場。この領域では筆者の会社もアメリカでプロダクトをリリースしているが、安価にLEDと基盤を調達できる中国だからこそ、こういったものを安価にカジュアルに量産してすぐに製品ラインに載せてしまう。何より、悔しいが中国の方々はこういう「光る系」の製品を量産させるととてもうまい。

今回、サンズ・エキスポの中小企業ブースを回っていて、目に止まった製品があれば、その都度「これはどこで量産しているの?」という質問をしてきた。驚くべきことに、1点のみ、高級スピーカーがドイツの工場でつくられていたのを除き、ほぼすべてのブースの方々が「中国でつくっている」と答えた。CESに来ると、中国が間違いなく、「世界の工場」であることが実感できる。それをどう評価するかは人それぞれだ。しかしそれは間違いなく現実であり、間違いなく、中国はいま世界で一番エキサイティングな場所なのだ。

txt:清水幹太 編集部 / 構成:編集部