txt:田中誠士 構成:編集部

CP.3とMilvus、Otusを検証する

「ツァイスレンズのCP.3、Milvus、Otusの違いについて解説する記事を執筆して頂けますか?」というオファーが私の元に届いたのは2018年1月下旬のこと。私は、そのオファーを引き受けるかどうか少し悩みました。なぜなら、ツァイスレンズはどの製品ラインも品質が高く、高いレベルでの比較になるからです。しかし、この機会に自分自身でもしっかりと違いを見極めたい、という気持ちが持ち上がり、このオファーを受けることにしました。

私は早速、CP.3とMilvusのデモレンズの各3本と、自分自身で所有している3本のOtusと合計で9本のレンズのサンプル作品を作ることを考えました。実践の中での比較で感じることが一番分かりやすいと思ったためです。

2018年2月4日。天気は快晴。ロケーションは銀座通りで行われる歩行者天国、通称「ホコ天」をテーマに選択しました。1970年8月から始まった歴史ある銀座のホコ天は街全体が活気に包まれ、以前から撮りたいテーマでもありました。昼の12時から17時までと限られた時間ですが、その場で感じられる雰囲気をテーマにしつつ、レンズを頻繁に交換しながらのワンマン撮影を行いました。

9本のレンズのテスト撮影を銀座通りの歩行者天国で行った

ボディはどれにしようと考えつつ、自分で所有しているシネマカメラの「PXW-FS5」と「α7R III」を候補としました。結局、今回の3ブランドのレンズはどれもフルサイズのイメージサークルを持つレンズであることが決め手となり、最終的にはα7R IIIで撮影をすることになりました。

ホコ天といえば、ストリートパフォーマーが名物でもあります。街をぶらぶらとまさに銀ブラしながら撮影していると、スチールドラムのパフォーマーがどことなく現れ、無言のまま演奏をはじめました。その音色が何とも美しく、見て聴いて感動してしまい、その流れで撮影をさせて頂きました。

α7R IIIを使って9本のレンズの作例を撮影をすることにした

記録フォーマットはXAVC Sで本体内記録、4K/24pで収録し、Logは使わず自ら作ったピクチャープロファイルでの収録で撮って出し編集としています。よって色調整なども一切行っていません。また、各3ブランドのレンズでのショットが絞り値ごとにどのように変化するか、それぞれのレンズが持つ空気感的な印象、ボケ感の違い、立体感の違い、基本描写性能を知るためのシンメトリックな中にコントラストの高いヘアラインが含まれる被写体での比較、玉ボケの比較、などを映像内に盛り込んでみました。

また、操作性の部分で回転角の違いやシネマカメラボディへの装着イメージの違いを感じてもらえるカットも入れてみました。何度か再生して見比べて、その違いを感じていただければと思います。

9本のレンズを4K/24pで撮影。それぞれのレンズのテスト撮影をした映像を1つにまとめて公開中

新バージョンのシネマレンズ「CP.3」シリーズ

CP.3は従来モデルCP.2の新バージョンで、いわゆるシネマレンズと呼ばれる分類に属しています。

シネマレンズとは、字のごとくシネマ撮影に主眼を置いた設計のレンズです。スチル撮影のような瞬間を切り取る考え方ではなく、時間軸を持った撮影に要求される操作性が考慮されています。

例えば、シビアなフォーカス合わせに対応するためにフォーカスの回転角を大きく設計し、無限遠で回転が行き止まるエンドストップが装備されています。フルマニュアル操作に主眼をおいたスムーズなアイリスリングの操作系や、フォーカス操作時の画角の変化が少ないなど、ブリージング現象への考慮も特長です。

各リングの目盛りの基準位置が真横方向の両サイドにあり(スチルカメラ用レンズでは真上に基準位置がある)、フォローフォーカスを使用する時に使う0.8ピッチのギアを装備しており、複数人でのチームでの操作にも対応した作りとなっています。また、距離目盛りの刻みを細かく設定しつつ、高い視認性を確保しているのも特長です。

指で軽く回せる感覚のスムーズなフォーカシング

CP.3でもそのような基準を元にした設計が行われ、さらにフルサイズのイメージサークルに対応したパッケージングとなっています。また、ユーザー自身の手で交換可能な5種類のレンズマウントや、距離表示がメートルとフィートの2種類から選べる、という点もスチルカメラ用レンズとは異なる点です。

また、多品種におよぶ製品群であり高精度での生産という点でドイツの工場で生産されていると聞きます。ツァイス社のオーバーコッヘン工場へは私も長期視察に行った経験がありますが、その工場で生産されているということを聞くだけでも、いかにクラフトマンシップに支えられたプロダクトなのかが理解できます。

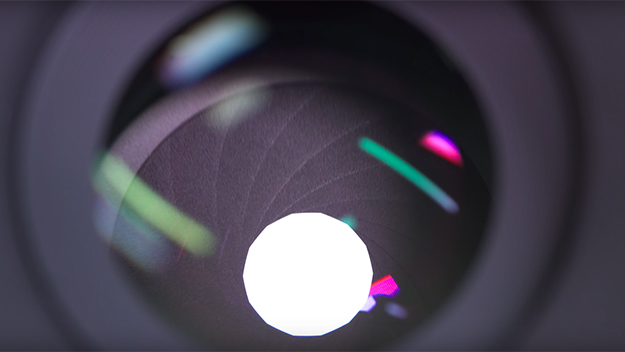

シネマレンズの描写の特長は、一般的に柔らかくて美しいボケ感、その中に芯のある強すぎないシャープネス感が同居していますが、CP.3の描写感もその傾向が見て取れます。また、絞り機構が独特の構造となっており、14枚羽根による円形絞りのおかげで、非常に美しい光芒(光の回折光)を得ることができ、CP.3独自のコーティングによる美しいフレアとあいまってシネマレンズらしい独特の表現力を持っていることが分かります。

ほぼ円形になる14枚羽根による円形絞り

CP.3は、スチルカメラ用レンズと異なり、絵としての柔らかさをほんのりと残しつつ、フレアを活かした絵作りができ、絞りの変化による絵の違いを表現力として使っていける、そのような点が特長と言えると思います。ちなみにCP.2ではやや硬い描写感がありましたが、CP.3では少し柔らかい描写になり、フレアがより美しく絵に独特の品格を感じることができました。

■「CP.3」「Milvus」「Otus」のフレアを比較

CP.3 28mm T22

Milvus 25mm F16

Otus 28mm F16

■「CP.3」「Milvus」「Otus」の解放でのパープルフリンジを比較

CP.3 28mm T2.1の全体

CP.3 28mm T2.1の拡大

Milvus 25mm F1.4の全体

Milvus 25mm F1.4の拡大

Otus 28mm F1.4の全体

Otus 28mm F1.4の拡大

■「CP.3」シリーズの撮影例

CP.3 28mm T11

CP.3 50mm T8.0

CP.3 28mm T4.0

費用対効果の高い「Milvus」シリーズ

Milvusシリーズは、これまでスチルカメラ用レンズとして長らく親しまれているClassicシリーズの後継モデルです。現代のデジタルカメラの高解像度化、ダイナミックレンジの広域化などを受けて、より高解像で高コントラストな方向へとリコンセプトされました。

ZEとZF.2の2種類のマウントが発売されており、ZF.2のアイリスリングはデクリック機構によるスムーズな絞り操作を可能としています。気づいた点としては、CP.3のフォーカスリングは、比較的にスムーズにリングを回せますが、Milvusではレンズ長がフォーカシングと共に伸び、CP.3に比べるとややフォーカストルクが重い操作感になっています。このあたりの操作性は明らかにCP.3に分があり、また、MilvusはCP.3よりフォーカス回転角が狭く、スチル撮影でのフォーカシングに主眼が置いていることが分かります。

フォーカスのトルクはCP.3に比べるとやや重いい印象がある

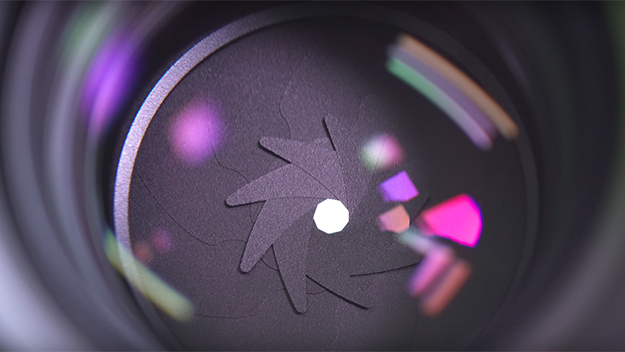

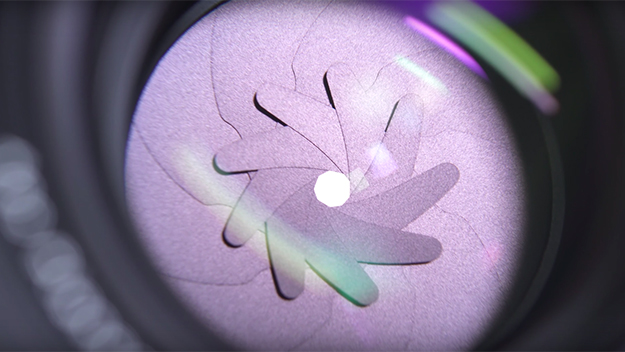

絞り羽根枚は9枚

描写については、フルサイズでの広角ショットでもゆがみも少なく、二線ボケも適度に補正され、周辺減光はあるものの4隅周辺も高いレベルで表現されていることなどがわかります。

光芒の出方はCP.3とは異なる結果となりました。絞り羽根はスチルカメラ用レンズのものですから、スタンダードな印象を持ちます。このあたりにコストの掛かり方の違いが如実に出てきますが、非常にシャープでヌケの良いハイコントラストなツァイスカラーが手軽な価格帯で入手できるわけで、ハイレベルな部分での差だと考えても良いかと思います。

■「CP.3」「Milvus」「Otus」の解放での昼景を比較

CP.3 28mm T2.1

Milvus 25mm F1.4

Otus 28mm F1.4

■「Milvus」シリーズの撮影例

Milvus 85mm F1.4

Milvus 85mm F1.4

Milvus 50mm F4.0

フラッグシップのスチルカメラ用レンズ「Otus」シリーズ

私はまさにOtusのファンで、28mm、55mm、85mmを購入して業務にも積極的に取り入れています。Otusの設計思想はツァイスが持つレンズ開発技術を惜しみなく投入したらどのようなスチルカメラ用レンズができあがるか、その挑戦として出てきたシリーズだとドイツのツァイス本社へ訪れた時に開発者の方々からお聞きしました。Milvusとの違いはいかに人間の手を加えて開発・製造しているか、というミクロンサブオーダーレベルの違いが絵として反映されているものと感じます。歪みのない像はもちろん、圧倒的な高解像度感、ボケ足の変化部分の滑らかさ、シャローフォーカスの中のピントの芯の出方、ヌケ感、そうしたものが絵ににじみ出てきます。

サンプル映像中でもOtusのカットはCP.3とMilvusと比べてベールがさらに1枚取れたと思う感覚がありました。歪みなく、四隅まで広がるディテール感、カラーフリンジ(パープルフリンジなど)のなさ、なぜか妙に立体感がある描写が得られるのです。

また、操作性という面に反映されていると思いますが、リングの操作感は非常に滑らかであり、Milvusのそれとは雰囲気が違うことが分かると思います。

また、Milvusは、ボディ全体がフォーカスリングのようになっていて全体が回っていますが、Otusはフォーカスリングとボディが分かれたピース構造で、ラバーリング部分のみが回転します。よって目盛りの表示機構がより複雑になっており、指標目盛りは文字がエングレーブされて視認性の良いイエローカラーが流し込まれています。この加工はマスタープライムにも通じる仕様であり、非常に手間のかかる工程が採用されています。こう考えると高価ではありますが、それでもリーズナブルなように思えてきてなりません。

滑らかなリングの操作感を実現し、距離表示は視認性に優れている

絞り羽根の枚数は9枚

絞り機構はあくまでもスチルカメラ用レンズであることから、Milvusとの差は大きくは感じないものの、フレア感の雰囲気は異なるように見えます。

また、Otusでは異常部分分散ガラスや非球面レンズを多用する複雑なレンズ構成を取っているためだと思いますが、夜の玉ボケカットでは、いわゆる「玉ねぎ」感が他のレンズに比べてその傾向がやや出ていることが分かります。CP.3やMilvusでは玉ボケが素直であり、このあたりが個性の違いとして出ていると言ってもいいでしょう。

■「CP.3」「Milvus」「Otus」の解放での夜景を比較

CP.3 85mm T2.1

Milvus 85mm F1.4

Otus 85mm F1.4

■「Otus」シリーズの撮影例

Otus 85mm F1.4

Otus 85mm F1.4

Otus 85mm F1.4

3本のレンズの検証を終えて

3ブランドは高次元での個性の差、操作性の差を伴っていますが、間違いなくどれもツァイスの持つ世界観を見事に表現していると思います。どのシリーズが優れている、という考え方ではなく、ユーザーが自分の物差しで見たとき、「どの部分を優先するのか、プライオリティーはどこなのか」を考えてチョイスすると幸せになれるのではないでしょうか。

【田中誠士】

1975年 兵庫生まれ。2002年に株式会社フルフィルを創業し、グラフィック関連業務の拡張として2010年ごろより映像業界へ携わる。2018年現在、大阪中央区および東京銀座にてフルフィルスタジオを運営し、年間50作品内外の企業系VP制作を行う。昨今では自らシネマトグラファーとして撮影を行い、プロデュースするスタイルでの作品も多く、医療系分野の外資系企業顧客が多い。

txt:田中誠士 構成:編集部