個人レベルのカラーマネージメント

撮影から編集まで現場で進めるプロダクションが増えている。制作者であっても色の管理も必然だ

最近のノンリニア編集において欠かせない作業は、「カラーグレーディング」や「カラーコレクション」といった色編集である。一昔前のビデオ制作では、撮影時に色をしっかりと監視していたため、ポストプロダクションの作業で色をいじることはそこまでなかった。

放送の場合などは特にビデオ信号が規格内に収まっているかをチェックする程度であったし、ディレクター自身が作品の色をワンカットずつ調整するようなことはごく稀であったのではないだろうか。ところがノンリニア編集の技術レベルがあがるにつれて、色編集という過程は避けて通れない時代になったといっていいだろう。特にカメラのセンサーが大判化したり、LogやRAWといった収録が一般化する中で「カラーマネージメント」の必要性は、個人レベルでも高まっている。

とはいうものの、カラーマネージメント=色管理、をどのように整えていくべきか、正直難しい問題だ。撮影した映像の色に手を加えるとなると、新たに色についての知識を勉強しなければならない。世の中にはカラリストという仕事があるように、そう簡単には相応の技術を得ることはできないだろう。ただ、色について正しく向き合うことは可能だ。せっかくお金や時間をかけて制作する作品だけに、ディレクターレベルであっても色へのアプローチは積極的に行うべきなのかもしれない。

WYSIWYGのモニターを目指す

編集するマシンのモニターは本当に「正しい色」を表現しているか

色を管理するうえで最も大切なのはモニター環境である。つまりWYSIWYG(ウィジウィグ:What You See Is What You Get)という言葉でも表されるように、モニターに表示される色そのものを目で確認することで、作品の色を管理できるようにしなければいけない。つまり「画面で表示されている顔色こそが、作品で表現したい顔色だ」と言い切れるだけのモニター環境を持つことが必要である。ところが使用している多くのモニターが、デジタルデータとして持つ作品の色を「正確に表現」できていないとしたらどうだろう。

自分が信じて使用している「ものさし」の1cmが、実は1cmでなかった!という状況で、更にその「ものさし」で作品を作り続けていたら、当然恐ろしいことが起きてしまうことになる。おそらく自宅で編集をしているモニターの性能をしっかりと把握している人は私も含めて少ないだろう。そして残念ながら、その殆どの場合、モニターの表現は理想から大きくかけ離れていることが多い。

モニターの色の表現能力は、主にRGBの色をどこまで再現できるかという「色域」という言葉で表される。人間の能力と同じで、それぞれのモニターにはそれぞれの色域があるということだ。少々残酷かもしれないが、色域は広ければ広いほど高性能で、大概の場合「価格が安い」モニターほど色域は狭い。そして狭い色域のモニターはどう頑張ってもその性能を広げることはできない。

つまり色域の広いモニターと比べると、色域の狭いモニターには表現できない色が絶対的にあるということだ。モニターを選ぶ基準として「解像度」などを挙げる人は多いかもしれないが、「色域」となると、あまり重要視しない場合が多いのではないだろうか?実はこのモニターの色域こそが、カラーマネージメントには大切な要素になってくる。

3つの基準色域と白色点

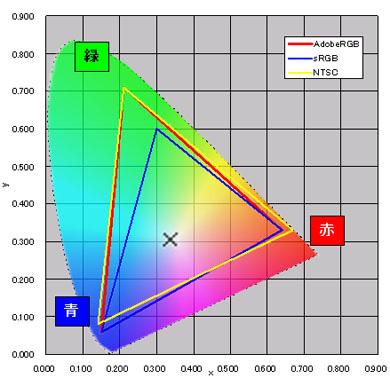

そもそも色域と一言で言っても、どの程度のものが必要かを知っておかねばならない。我々のような映像制作を行う業務では、主に3つの基準となる色域がある。それがsRGBとAdobeRGB、そしてNTSCだ。sRGBはそもそもパソコンのモニターの基準化を進めるためにつくられたもので、standard RGBの略である。

一方でAdobeRGBはアドビ システムズが確立したsRGBよりも広い色域を持ち、印刷物などの用途などもカバーする。そしてNTSCの色域は更に広く、アナログテレビ(SD放送)をCRTモニターで再現する際に使われていたものだ。ちなみに今のデジタルHD放送(REC.709)の色域はsRGBと同義で、アナログ放送よりも狭く定義されている(SDのほうがHDよりも色域が広いのである)。当然モニターを選ぶ際に広い色域のものを購入すれば、多くのコンテンツを「正しく」モニタリングできることになる。

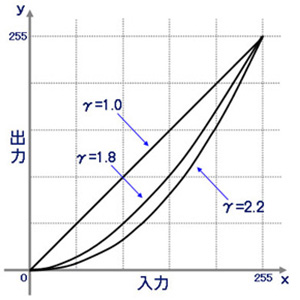

ガンマは入力から出力を補正するためのカーブ。映像ではガンマ2.2が基準となる。これもモニターメーカーEIZOのHPページに詳しい記載がある

ちなみに色域の定義において、ガンマと呼ばれるものがある。これはモニターの表現を規格化するもので、入力された信号に対して出力信号をどのように変換させるかという乗算値のことである。難しい話は省くが、sRGBもAdobeRGBもNTSCもガンマは2.2で統一されている。ちなみにHDTVはCRTモニターを基準にした場合はガンマ2.4を採用しているが、すでに市場のほとんどが液晶テレビとなっている今、HDTVのガンマは2.2で問題はなく、sRGBと同じ規格になっているといっていいだろう。

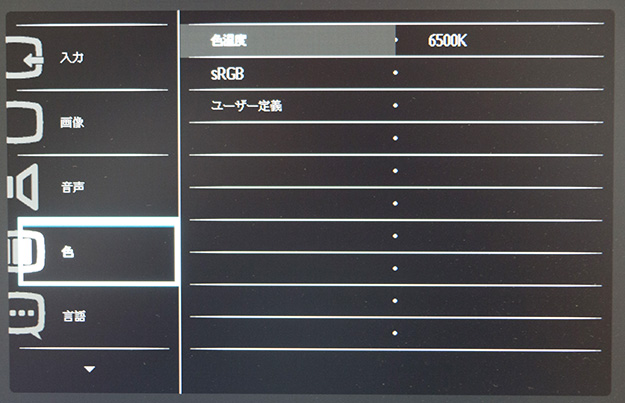

さらに白色点がどの位置になるかも決めなければいけない。いわゆるホワイトバランスと同じで、「白」の基準を定める必要がある。例えば写真を印刷する場合などは色温度を5000Kに推奨する場合が多い。昔、フィルムを確認するライトボックスの色が5000Kであったことなどから、印刷物は5000Kで設定する人もいるだろう。

一方で映像は6500Kである。NTSCもHDTVも規格は6500Kで行われている。今家庭のテレビの色温度が日本は9300Kという高い数字を持っているため、このあたりのモニタリングは慎重に進めるべきであるが、まずは規格に合わせるのがいいだろう。

モニターによっては、ハードウェアの調整で表示色温度を変えられる

業界標準のSpyder4を試す

前置きの知識はここまでとして、さっそく自分のモニターを、いかに正しく矯正するかを紹介しよう。ここで登場するのがDatacolorのSpyder4Eliteだ。Spyder4EliteはUSBでパソコンとつなげて、モニターをキャリブレーションするハードウェア&ソフトウェアである。

この手の機器は「プローブ」と呼ばれ、いくつかラインアップがあるが、Spyder4Eliteはコストパフォーマンスもよく使い方も非常に簡単で、おおよそ5分ですべてのキャリブレーションが行えるお勧めの一台だ。キャリブレーションではモニターが正しく矯正されると同時に、そのモニターがどれくらいの「色域」を持っているかも知ることができるので、是非とも自分のモニターに使用していただきたい。

Spyder4Eliteはコストパフォーマンスに優れたモニターキャリブレーションツールだ

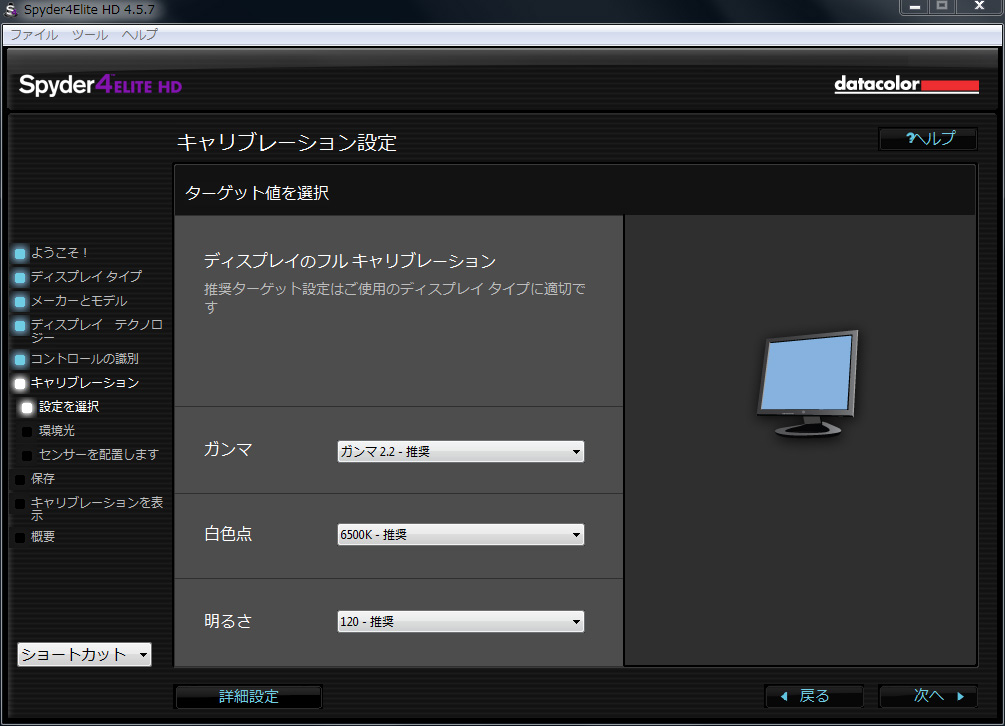

使用は説明書がいらないくらい簡単である。ソフトウェアをインストールして、USBにSpyder4Eliteをつなげるだけだ。後はダイアログにしたがって設定を行えばいい。キャリブレーション設定は先述の通り、ガンマ2.2の6500Kを選び、明るさも120(推奨)でOKだ。もしここで9300Kにこだわる場合は9300Kを選んでもいいだろう。あくまで「どういったアプトプットを目指すのか」によってここは変わる。WEBやタブレットなどの出力も最近では多いため、そういった場合も含めてここでの設定は6500Kにすることを勧める。

使っているモニターの実力を最大限に

設定が終われば、あとは画面の指定する位置にSpyder4センサーを合わせて、ぶら下げて待つだけだ。途中に明るさの設定などの指示があるが、モニターの「明るさ」をハードウェアの調整で行えばいい。非常に簡単にモニターのキャリブレーションが行える。終了すると「Before&After」が比較できるのだが、こんなに間違っていたのか!とその変貌ぶりに驚くだろう。

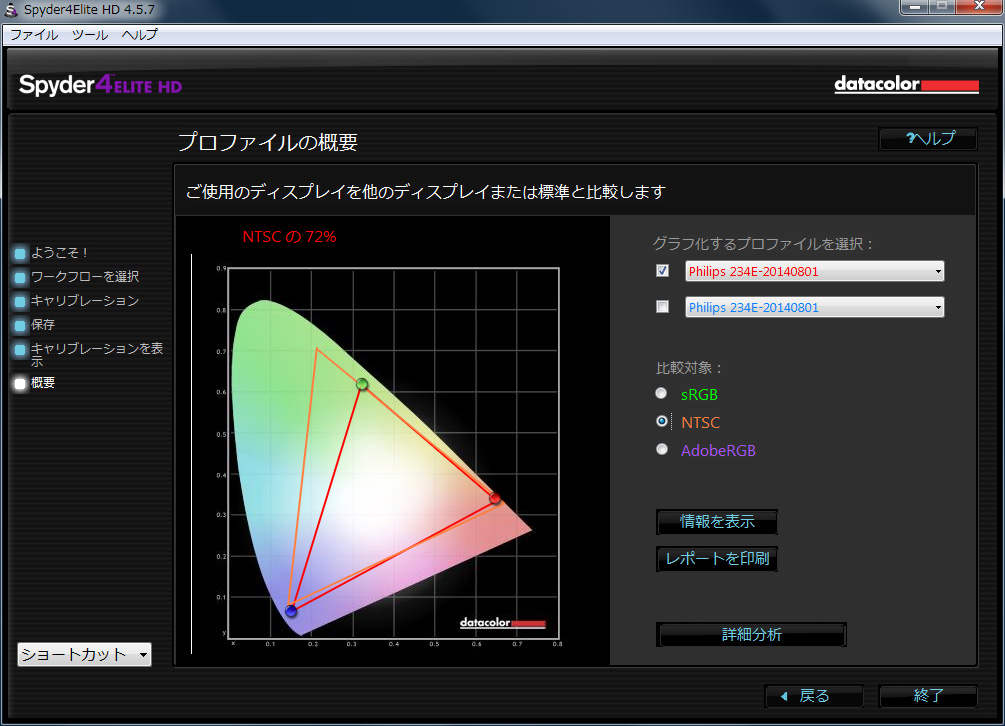

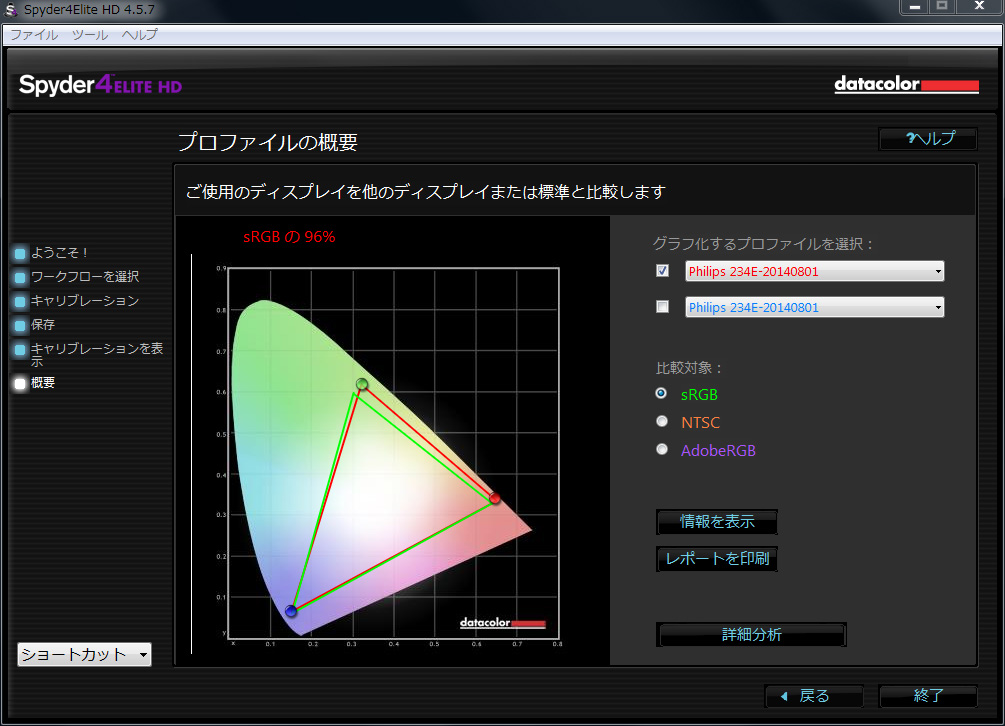

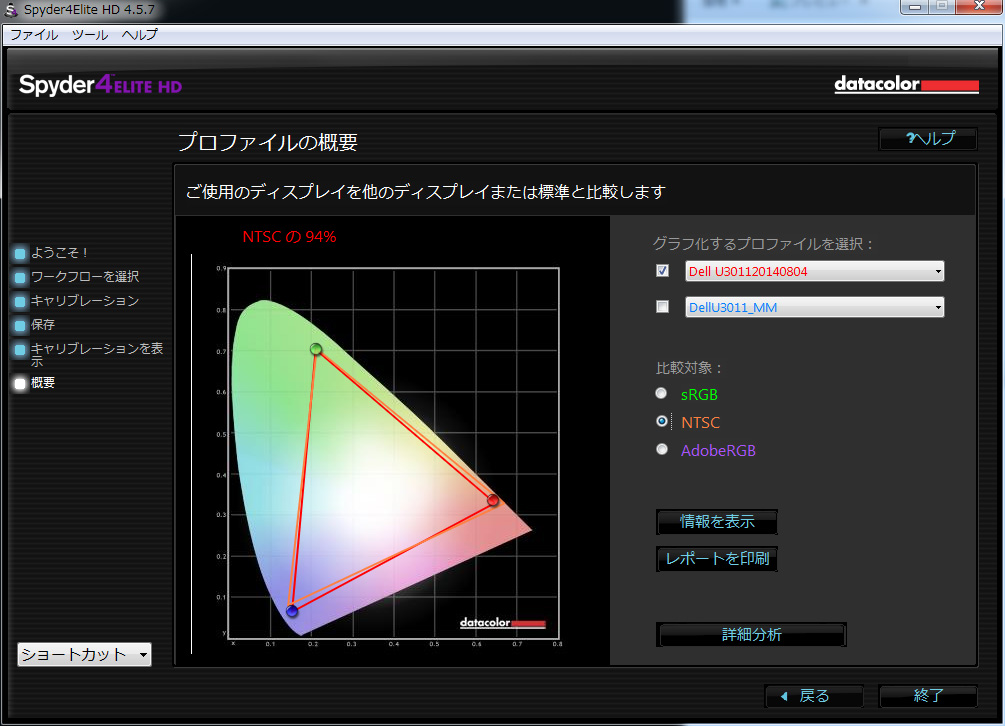

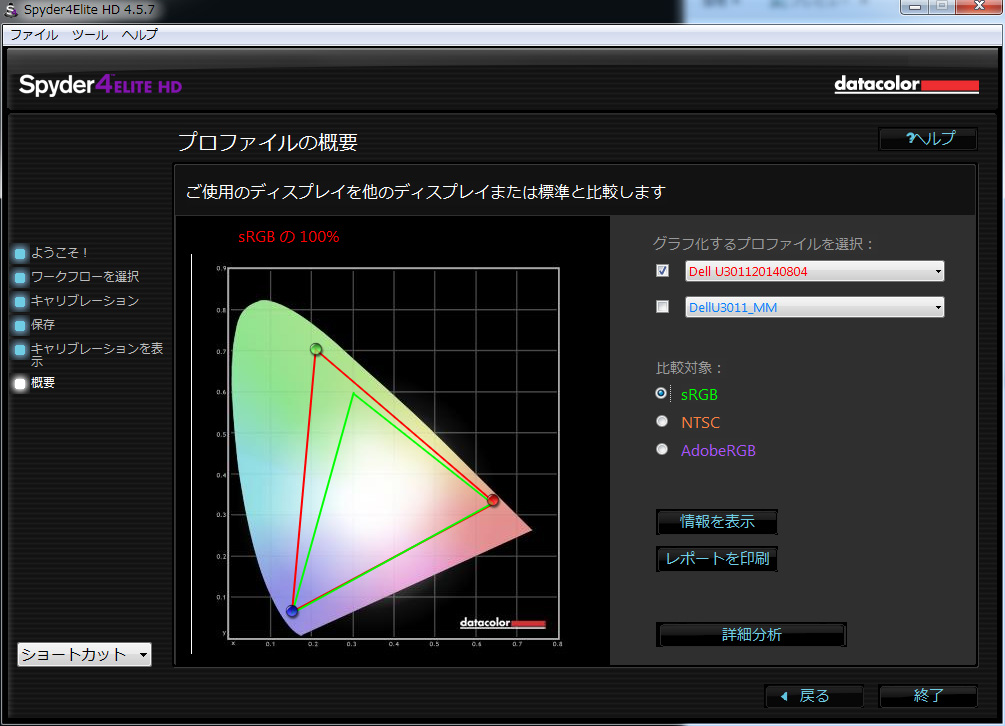

ここで注意が必要なのは、どんなモニターでもキャリブレーションを行えば「理想」に近づくことはできるが、「理想」にはならないということだ。モニターの色域は決して変えられないため、それぞれには限界がある。ちなみに今回、比較のために2台のPCモニターをキャリブレーションした。23インチのIPSディスプレイ、Philips 234E5QHSB/11と30インチのIPSディスプレイDELL U3011である。キャリブレーションの結果で各ディスプレイの色域を確認できるのだが、PhilipsはNTSCの72%、sRGBの96%の色域を持っているのに対し、DELLはNTSCの94%、sRGBの100%の色域を持っていることが分かった。つまりDELLのモニターの方が広い表現力を持つということだ。

ちなみにディスプレイで「Adobe RGBカバー率99%」などというモニターの謳い文句があるが、これは正に色域が広い!ということをポイントとしていることになる。やはり映像制作を行う以上、今回のDELL程度の色域は欲しいところだ。もちろん白色点やガンマが揃えられるという意味でも、値段や機能に関係なく、どんなモニターであれ映像編集をモニタリングする際にはキャリブレーションは「マスト」であるといえるだろう。

Philipsの色域の結果。NTSCの72%、sRGBの96%をカバー

※画像をクリックすると拡大します

DELLの色域の結果。NTSCの94%、sRGBの100%をカバー

※画像をクリックすると拡大します

DELLモニターにおけるキャリブレーションのBefore&After。いかに基準が狂っていたかが分かる。このままキャリブレーションをせずに作業を進めていたらと思うと恐ろしい

DELLモニターにおけるキャリブレーションのBefore&After。いかに基準が狂っていたかが分かる。このままキャリブレーションをせずに作業を進めていたらと思うと恐ろしい※画像をクリックすると拡大します

「イミュレーション」で白色点を合わせることも

SONYのマスモニに「合わせる」というイミュレーションも行える。モニターを合わせる必要性がある現場もある

ちなみにSpyder4Eliteではキャリブレーションのほかに「イミュレーション」の機能もついている。つまりスタジオにあるマスターモニターや、撮影時に使用していたビューイングモニターなどに「合わせる」機能だ。これは白色点を揃えるという機能になるのだが、簡単に複数のモニターの色を揃えることができる。まず合わせたいマスターモニターに「白」を映す。

そしてその白をSpyder4を使って測定。ここではxyYの値で測定、その値をイミュレーションしたいモニターで設定し、同様にキャリブレーションを行えばOKだ。キャリブレーションのプロファイルはいくつも保存できるため、PCモニターを必要に応じていろいろなモニターのイミュレーションとして使用することができるというわけだ。

PCモニターがマスモニと色表現が近くなる

SpyderCHECKRとDaVinci Resolveを使ったColor Match

Spyder4のシリーズに、Datacolorのカラーチャート「SpyderCHECKR」が同梱されたSpyderHDというセット商品が6月にリリースされた。これは主にビデオ制作をターゲットとした商品で、動画を制作する環境には是非揃えておきたい。ちなみにこのカラーチャートだが、この度正式版のリリースとなったBlackmagic Design社のDaVinci Resolve 11で話題の新機能「Color Match」のチャートとして使用できるのだ。このチャートを撮影しておけば、いつでも簡単にインプットLUTをワンクリックで作ることができる。めちゃくちゃ便利な機能なので、紹介したい。

SpyderHDのセット内容。チャートがついているだけでなく、キャリブレーションの機能も豊富だ

今回はBlackmagic Production Camera 4Kを使ってSpyderCHECKRを被写体に近い位置で撮影。この素材を使えば、そのシーンの変換LUTが簡単に作れるのだ。素材をDaVinci Resolve 11に読み込んで、COLORページで表示。Color Matchパネルから「Datacolor Spyder Checkr」を選び、タイムラインモニターの左下からColor Chartを選択。そうすると画面上にチャートグリッドが表示されるので、左下が白、左上がシアンになるようにコーナーピンを調整。

後はConfigurationからSource GammaやTarget Gamma、Target Color Space、Target Color Temp.などを選び、Adjustmentsを設定して、「Match」ボタンを押すだけでOK。この場合、BMD FILMのLogから709の色へ一発で変換することができた。デフォルトのLUTに比べて、シーンごとにおける細かい色調整が行えるため、この方法は非常に効率的だといえる。マルチカムの収録や、時間経過による色温度の調整をチャート一枚の撮影で簡単に行えるということだ。この機能は無償のLITE版でもついているため、誰でも使用することができる。

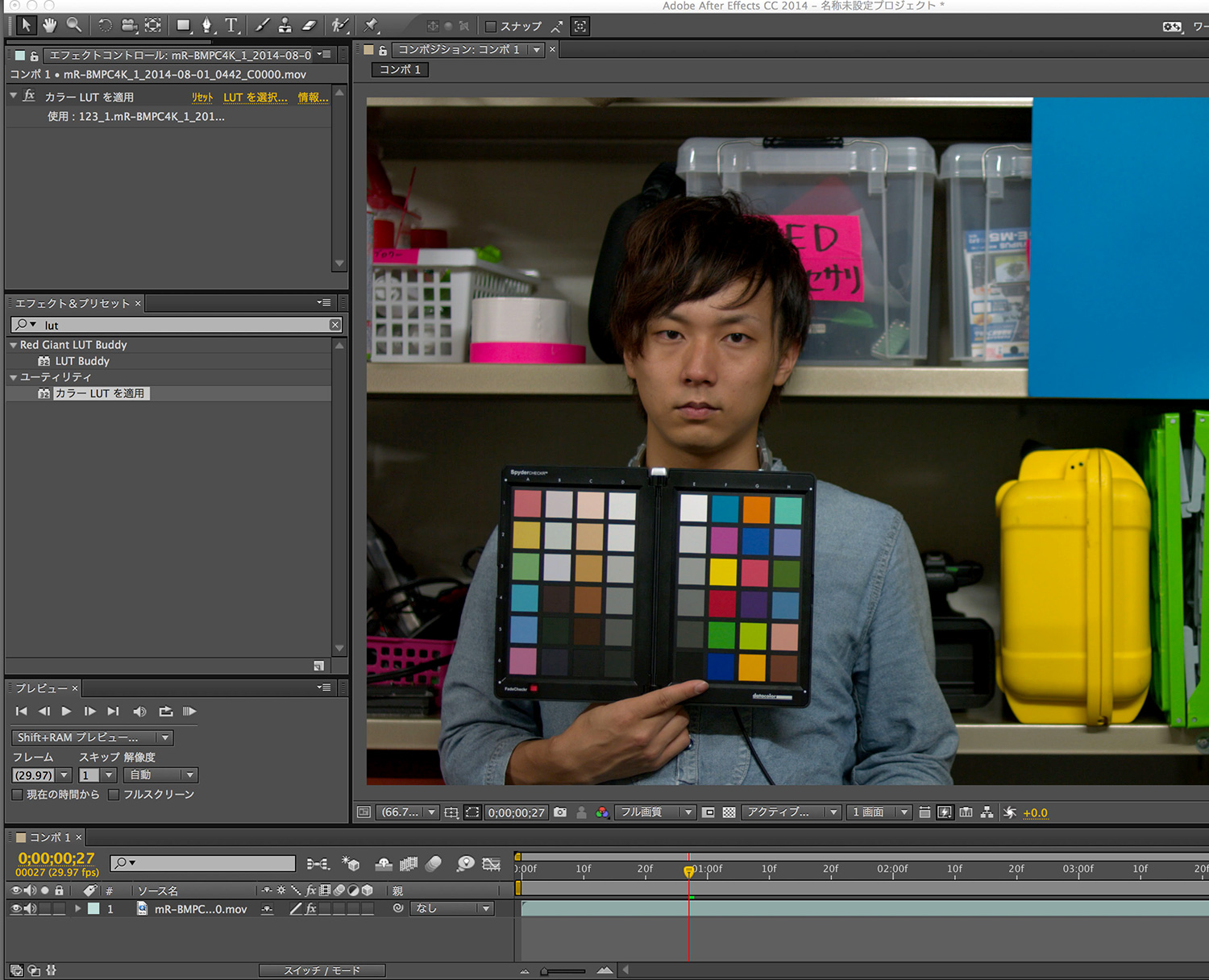

.cubeはPremiere ProでもAfter Effectsでも使用可能

ちなみにDavinci Resolveをあまり使わない人は、これで生成したLUTを.cubeのファイルとして書き出して、他のソフトウェアで使うことが可能だ。クリップを右クリックして「Generate 3D LUT」を選べば任意の場所に書き出せる。この.cubeのファイルはAdobe Premiere ProでもAfter Effectsでも読むことが可能なため、さまざまなワークフローを立てられる。Premiere Proの場合は「Lumetri」エフェクトを、After Effectsの場合は「カラーLUTを適用(CS6以降)」エフェクトを使えば一発で再現が可能だ。

一度この色変換を体験すると、いかに現場でチャートを撮影しておくことが大切かが身に染みてわかる。もちろんDaVinci Resolveを使わなくても、チャートの黒や白の値を見ることでコントラストの調整も簡単に行えるし、多くのカラーサンプルを使用すればフェーストーンの調整も楽だ。チャートのRGB値も公開されているため、論理的な色補正を行う際は活用するといい。このチャートがあるかないかで、作業の効率化に大きな差を生むことになるだろう。

チャートはカメラとモニターの架け橋

After EffectsやPremiere Proでも3D LUTの再現は可能。汎用的なワークフローを組むことができる

After EffectsやPremiere Proでも3D LUTの再現は可能。汎用的なワークフローを組むことができる※画像をクリックすると拡大します

チャートのRGB値が公開されている。この数字を使えば、より精度の高い色編集がNLE内で論理的に進めることができる

※画像をクリックすると拡大し、全体画像が閲覧できます

少々難しい話になったかもしれないが、モニターは2週間もすればRGBの出力バランスが崩れてくるとも言われ、そもそもの寿命は10000時間とも言われている。モニターのキャリブレーションをしたことがないとすれば、一刻も早く調整することをお勧めする。また撮影時にチャートを入れることも癖にするといいだろう。

チャートはカメラとモニターの架け橋だ。そこまで難しいことではない作業なので、クオリティアップや作業の効率化を目指す上で、少しでも自分のマシンが表現できる色について考えてみるのもいいかもしれない。また4K放送では新しいRec.2020という色域が策定されている。モニターの10bit化に伴う高色域化だ。これからは更にカラーマネージングの必要性が高まることになるだろう。

今回の執筆にあたり、フォトレタッチャーであり日本写真芸術専門学校の講師であられる新宮武彦氏にいろいろとアドバイスをいただいた。この場を借りて御礼を申し上げたい。

WRITER PROFILE