最新機材がつなげる「ビデオ」と「シネマ」の世界

最近の映像のトレンドはズバリ、大判センサーによるデジタル撮影だ。科学技術が進歩するのと併せて、カメラのセンサーサイズはどんどんと大きくなり、その性能も著しく進化している。フィルムやテープメディアからデジタルメディアに移行する中で、動画撮影の可能性は拡大中だ。

ALEXAにつけたFUJINONのZKズームレンズシリーズ。映画やテレビなどにとらわれないワークフローがトレンド

大判センサーによるデジタル収録が意味するのは、良くも悪くも「ビデオ」と「シネマ」の融合と言えるだろう。今までは二分されていた動画の世界ではあるが、技術的には完全に重なり合う時代を迎えていることは誰もが感じているはずだ。昔であればテレビと映画では、使うカメラもフォーマットも異なるもので(もちろんしきたりや風習も!)、相容れない仲であった。ところが4Kのフォーマットが明らかになる中、インターレースは当然のように廃止され、発売になる4Kカメラのほとんどがシネマもテレビもターゲットとしている。あの「半沢直樹」でALEXAが使われたように、テレビドラマもデジタルシネマカメラで撮影する時代だ。

これまでの現場において、テレビの撮影と映画の撮影の大きな習慣の差はレンズ運用かもしれない。従来ズームレンズを多用し、レンズ交換をあまり必要としないテレビの撮影習慣に対して、単焦点のレンズを次々と交換し画角を決めるのが映画の撮影だ。しかし面白いもので、今年のInterBEEではマルチ運用や4Kにも堪え得る「シネマズームレンズ」が注目を集めていた。FUJIFILMはFujinonのレンズ技術を活かしたZKシリーズを大々的にブース展開していたし、Canonの20倍シネマズームレンズというのも発表になっていた。レンズにおいても「シネマ」と「ビデオ」が融合される時代になっているわけだ。もちろん逆に、こういったズームレンズが映画撮影の現場でも多用されていくのだろう。

今!アナモフィックレンズが熱い!?

そして今回のコラムで取り上げたいのが、新しく登場したアナモフィックのズームレンズだ。正直、このレンズの存在こそが今の時代を大きく反映しているのではないかと思っている。そもそもアナモフィックレンズは100%シネマの市場でしか使われなかったレンズといっていいだろう。

1950年代後半に使われ始めた「アナモフィック(anamorphic)」の技術は、当時使われていた35mmフィルムのシステムをそのまま使い、いかに劇場スクリーンを大きく見せるかという目的で開発された。要するに縦走り35ミリフィルムの面積を最大限に有効活用して、いかにワイドで没入感のある上映環境を実現するか?という発想から生まれたものなのだ。そこで撮影の際に縦にスクイーズされた画を撮影し、上映する際に横に引き延ばせば解像度を最大限に活かしつつ上映面積を稼げるという仕組みだ。

撮影されたデータ※画像をクリックすると拡大します

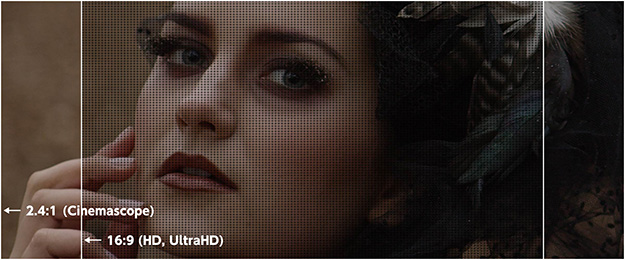

スクイーズさせる割合の規格は幾つかあるのだが、今回使用したAngenieuxのOptimo Anamorphicは2倍のスクイーズ比を持っている。最終的には、いわゆる「シネマスコープサイズ」と呼ばれる2.4:1のアスペクト比に収まるように設計されているものだ。要するにセンサーには、超縦長の映像が記録され、ポストで横の長さを2倍にすることで、横に広い画を得られることになる。

ポストで引き延ばされた映像。アナモフィックは縦長で収録し、上映で横延ばしするというアイディアだ。※画像をクリックすると拡大します

単なる幾何学的な構造だけでなく、アナモフィックレンズには通常のレンズでは表現できないような「ボケ味」や「フレア」をもっているとされる。更には比較的長いレンズでも「広角」の画作りができるため、広い映像でもボケ味を演出できるなどの特徴がある。もちろん映像をポストで横に伸ばすので「解像度」という点では当然物理的な劣化があることは否めない。しかしアナモフィックが醸し出す、いわゆるシネマ独特の空気感は、アナモフィックでしか表すことができないという人も多いのだ。

これが進化系!アナモフィックのズームレンズ

そして注目なのが、このレンズは「ズーム」レンズであるということだ。80年という偉大なる歴史を誇る、名門Angenieux社でも、初めてのアナモフィックズームレンズとなる。今、このタイミングでアナモフィックレンズとの登場となるとちょっと驚くところだが、この商品が市場に出るということ自体、前述のように新しい時代を感じさせる出来事といっていいだろう。まずは上の撮影した動画をご覧頂きたい。DCI4Kの画角に2.4:1のシネマスコープをレターボックスで収めている。

今回使用した2本のレンズ。これだけでほとんどの絵作りが行える。コンパクトで運用も楽

今回使用したレンズは2本。1本は出荷が開始されたばかりの56mm-152mmと、来春出荷予定の30mm-72mmだ。スーパー35mm換算だと大体1/2倍の焦点距離になるため、30mm-72mmは約15mm-36mm程度のワイドズームとなり、56mm-152mmは28mm-76mm程度のミドルレンジのズームといえる。もちろん16:9の画角ではなく、2.4:1のシネマスコープサイズなため、想像するよりも「ワイド感」の強い映像になる。開放の絞り値は両方ともT4と、かなり使い勝手のいい仕様だ。重さは両方とも2キロちょっとしかなく、長さも20センチ強という非常にコンパクトなレンズである。ロケ現場でのレンズ交換がEFレンズ並に簡単で、機動力も高い。この2本だけでも相当な画角のバリエーションを作品に持たせることが可能だ。

PLマウント部の写真。縦長のイメージサークルを持っていることがわかる

RED EPIC DRAGONとの相性は抜群

センサー使用の図。横に2倍にのばされるので、実際は1.3:1の大きさが使用される

今回使用したカメラはRED EPIC DRAGONである。REDにはアナモフィックモードというものがあり、横方向に2倍伸ばしたシネマスコープの大きさで記録できる。DRAGONセンサーはフルフレームで6144×3160ピクセルの大きさで撮影できるのだが、このレンズを使用する場合の仕様領域は、高さを最大限に活かし3792×3160となる。そこから横方向に2倍にするので、収録される解像度は7584×3160という、実に「デカい」画角のシネマスコープが撮影できるのだ。レンズのイメージサークルもその大きさのセンサーをしっかりとカバーしているため、DRAGONとの相性は抜群であると言えるかもしれない。

7584×3160の切り出し。とにかく広い!そして美しい

7584×3160の切り出し。とにかく広い!そして美しい※画像をクリックすると拡大します

7.5Kのフォーカスは「鬼のように」難しい

絞りのボケの具合だが、実際はスフェリカルのレンズよりもワンストップ程度ボケの強い画が捉えられると思っていいだろう。300度以上のフォーカスリングのストロークを持つものの、その調整はかなりシビアであるというのが感想だ。しかもピクセル比が2:1ということで、エッジの具合が少し甘くなるため、フォーカシングには相当の慣れが必要となる。

フォーカスとズームにアシスト機器をセットアップした。フォローフォーカスはマストだ

フォーカスとズームにアシスト機器をセットアップした。フォローフォーカスはマストだ※画像をクリックすると拡大します

従来のスフェリカルレンズで得られるドットバイドットの映像が如何にパッキリしているか、改めて知ることができた。17インチのHDサイズのモニターを外部に接続したのだが、レターボックスになって表示されることも相まって、「多分あっている(かも)」というような状況も何度かあった。これに関してはフィートメーターなどを使い、物理的な確認を随時おこなう必要があるだろう。撮影には15mmのロッドを使い、ズームとフォーカスにサポートシステムを組んだ。レンズ自体が小さく軽いため、そのシステムは大変コンパクトで効率的であると言える。

2.4:1というシネマスコープの世界と独特のボケ

撮影を始めて、一番に感じたことは、画角感覚を大切にしなければいけないということだ。何せ2.4:1というアスペクト比は16:9での感覚とは大きく異なる。かなり広い!構図の作り方はいろいろと16:9とは全く違うアプローチが必要だろう。そしてボケ感が非常に特徴的だ。今までには見たことのないような大変美しいボケ方をしている。

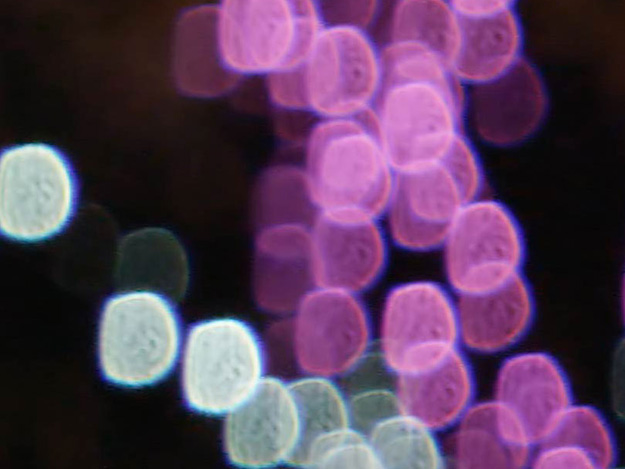

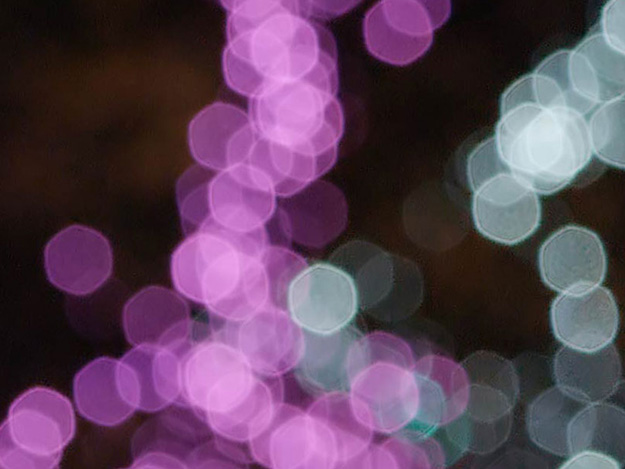

スフェリカルとの比較。点光源のボケをみるとその形が全く違うことがわかる

スフェリカルのレンズと比べると全く性質の違う感じだ。おそらく動画を見て、確かに「シネマっぽい」、あるいは「フィルムっぽい」と思われる方も多いと思うが、独特のボケ味がおそらくそういった雰囲気を醸し出しているのかもしれない。また昔のアナモフィックと異なり、今回のレンズはかなり技術を詰め込んでいるらしく、フレアやブルー・ストリーク(青い線が出る現象)は相当抑えられるように設計されているようで、素材には特質すべきフレア現象は見受けられなかった。念のため通常のスフェリカルのAngenieux Optimoとのボケ比較を点光源で行った。魚の鱗のような縦に長いボケは、スフェリカルの正六角形とは異なることが分かるだろう。

やはりAngenieuxのOptimo–色味がとにかく美しい

肌の質感と言い、これこそがシネマレンズである

肌の質感と言い、これこそがシネマレンズである※画像をクリックすると拡大します

ボケ感に加え、個人的に美しいと感じたのは、このレンズが描く美しい色味だ。これぞシネマと思わせるトーンはさすがだと感じた。これに関してはスフェリカルやアナモフィックという違いではなく、Angenieuxが培った味であると言える。Optimoという高い技術力の結晶ともいえる画質の中で、こういった色味を表現できるのはさすがだと感じた。今回UPした映像は、カラースペースDRAGONcolorでREDgamma4を使用し、露出の調整以外の色補正は一切行わず、レンズ自体が描いた色をそのまま現像した。正にこのレンズは映画の質感を捉えるだけのために生まれたものだと実感していただけるだろう。

ADOBEで編集もスムーズ

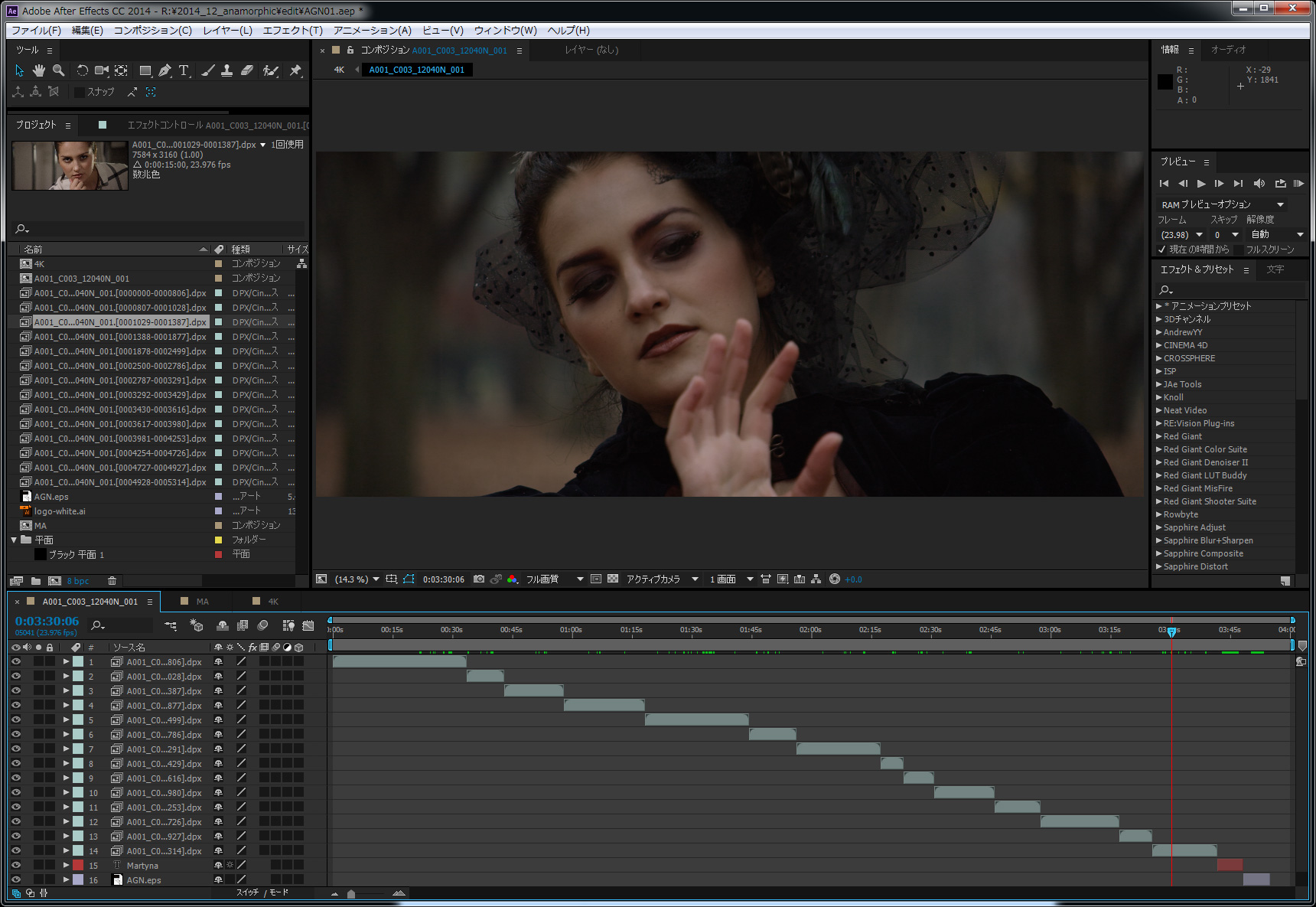

AfterEffectsの作業画面。アナモフィックでも、とてもシンプルなワークフローを組めるのがREDの良さだ

AfterEffectsの作業画面。アナモフィックでも、とてもシンプルなワークフローを組めるのがREDの良さだ※画像をクリックすると拡大します

簡単に編集のワークフローを記しておく。REDでは3792×3160のピクセル比2.0というRAWデータで記録される。今回は毎秒90フレームのハイスピード撮影をしたため、RAWの圧縮を11:1に設定。インジェストした素材はそのままネイティブでAdobe Premiere Proで編集し、そのタイムラインをXML経由でREDCINE-Xに再コンフォーム。

メタデータの調整を行い、7584×3160という大きさの10bitDPXとして現像した、そのDPXをAfterEffectsで展開し、DCI4Kのサイズの中でレターボックスに縮小し収め、グラフィックとともにProResに完パケを書き出すといった流れだ。7.5Kという大きさのDPX連番を含むので、プロジェクト自体のサイズは相応にはなるため、作業するディスクスペースには注意が必要だ。

総括

今回の撮影現場より

確かにアナモフィックの画は美しいのだが、実際2.4:1といったシネマスコープの画角はそこまで汎用性はない。しかし映画の撮影だけにこのレンズを使うのは実にもったいない。ではHDやUltraHDといった16:9の大きさを最終形とした場合、このレンズの利用価値はあるのだろうか?答えはイエスだ。たしかにシネマスコープこそがアナモフィックの目的ではあるが、今回のように7.5Kという大きな解像度で撮影できるとなると16:9サイズへの切り出しは自在に行える。

今回の撮影現場より

色味やボケ味といったアナモフィック独特の世界観をHDや4K映像に落とし込むというのは実に作品の幅を広げることになると思う。またHDへのダウンコンを考えれば、2倍に引き伸ばしたことによる解像度の低下も十分にカバーされる。テレビの世界でもいよいよアナモフィックが使える時代に!更には横長の変形画角のサイネージなどでも活躍が望めるだろう。

ちなみに今回使用したレンズは何と一本1000万円近くするとのことで中々所有することは難しく、レンタルによる運用が現実的だ。ただアナモフィックレンズは数あるため、自分の好きな一本を探すというのも面白いのかもしれない。是非とも機会があれば、あらゆるシチュエーションでアナモフィックレンズを使って、新しい映像の世界観を見つけていただきたいと思う。

WRITER PROFILE