txt:手塚一佳 構成:編集部

今年もNABが開催!

「The National Association of Broadcasters」の主催する放送機器の世界的イベント「NAB Show 2019」が今年も米国ラスベガスにて開催された。本誌においてもENG系放送機器系の5人の精鋭がレポートを日々掲載されているので、詳細を既にご存じの方も多いことだろう。同イベントのメインである放送関連機器、ENG系の情報は是非そちらをご覧頂ければ幸いだ(なお、筆者も末席外ながらなぜかNABぶらりレポートを撮って頂いたので、是非ご覧頂きたい)。

さてそれはそれとして、放送機器にもENG撮影にもとんと縁の無い、シネマエフェクト系の、CG・デジタル編集・効果やミニシネマ、PVが専門である筆者もなぜか参加して収穫を得られているのがNAB Showの面白いところだ。シネマ系制作系の機材やソフトウェアも多数展示されているため、筆者のような立ち位置の者でも充分に収穫があるのがNAB Showの懐深いところなのである。筆者は例年6月頭にあるCine Gearの予習としてNAB Showに参加するのがここしばらくの通例となっている。

理由は後述するが、イベント名からは意外なことに、今年のNAB2019においてはシネマ系の機材が大変な豊作であった。本稿では、放送機器という枠組みからちょっと外れた、シネマ系、番組制作系の機材について、各ブースでの発表内容からご報告してみたい。

NAB2019は広大なラスベガスコンベンションセンターや周辺ホテルで開催された。本当に広くて28mmの広角でも主会場全体の1/3も撮れていない

Sonyブース:VENICE Ver4発表!

Sonyブースは会場最大規模を誇る巨大ブースだ。中央のテストシューティングエリアが印象的だ

まずは、今回のイベントを一目で特徴付けていたSonyブースからご報告したい。Sonyブースでは、広大なブースの正面中央にあるテストシューティングエリアを2つに分け、今回オフィシャルなENG系RIG「ENG Style Buildup KIT」を出してローバジェットシネマ、ENGの両対応となったミドルレンジカメラ「FS7/7II」を中心に、左側を無投影照明の放送・ENG系、右側を影を作る事を意識したシネマ・番組制作系として、それぞれに機材を配置していた。これこそがまさに今年のNEB2019を象徴していた。

従来の放送、シネマという最終スクリーンだけでなく、両者のコンテンツ特徴を持つネット放送が大きなエンドユーザーバジェットを占めるようになってきた昨今、単に放送機器というだけでなく、ENGスタイルにシネマスタイルを導入し、あるいは逆にシネマ撮影にENG系機器を導入して、両者のいいとこ取りをしていこう、というイベントになってきているのがNAB2019であったのだ。

テストシューティングエリアが鮮明に左右で照明を変えてあるのがSonyブース最大の特徴であり、NAB2019を象徴するブース配置であると言える

「FS7/7II」向けオフィシャルENG系RIG「ENG Style Buildup KIT」。これがENGエリアとシネマエリアの境界線となる

左側の放送機器側の説明は是非とも他の方々の説明を読んで頂くとして、筆者としては右のエリアに注目した。そこで大きく特徴付けられていたのが、シネマカメラ「VENICE」だ。「VENICE」は新機材では無く既存機材じゃ無いの?と思われた読者諸賢も多いと思われるが、その認識は甘い!と言わざるを得ない。なんと「VENICE」の最新ファームウェアであるVer4では、既存ユーザーには基板交換を行って、ハイフレームレートや新しいオーバーフルフレームレンズへの対応を行っているのだ。基板交換ということは、通常の商品であれば明らかに同シリーズの新製品であり、本来なら「VENICE 2」と名乗るべきカメラである。それを、あくまでも「VENICE」のままで無償ファームアップ「Ver4」という形で行うのは、ユーザーとその使い慣れたカメラを大事にする、非常にSonyらしいやり方と言えるだろう。この「VENICE Ver4ファーム」では、4K 2.39:1での120P撮影、6K 3:2での60P撮影、4K 17:9での110P撮影、4K 4:3でのアナモルフィック75P撮影を行うことが出来る。

またこのVer4から対応の「VENICEエクステンションシステムCBK-3610XS」を使った実演では、小柄な女性が背中に「VENICE」本体を背負い、手元にエクステンション部分を持つ事で、軽量に力を必要とせずに撮影可能なことを実演していたのが印象的であった。

シネマカメラ「VENICE」Ver4を説明する同社星野氏。同氏と大石氏の豊富な知識を直接聞くことが出来たのもNABの収穫であった

先端部分だけなら小型軽量であり、また5m程度の延長が可能であるところからエクステンション部だけをクラッシュカメラ・アクションカメラ的に用いる用途も想定しているということで、フルサイズシネマカメラをクラッシュカメラとして使うという贅沢な映像もコストエフェクティブに実現可能となっている。

Ver4で対応した「VENICEエクステンションシステムCBK-3610XS」。フルサイズシネマカメラを5m延長できるというのは本当に魅力的だ

更に、技術展示として、Sony製スマートフォン「XPERIA1」を個別ビューモニタとして台数無制限にWi-Fi配信するシステムも展示発表されていた。もしこれが実現すれば、全スタッフがそれぞれに独自に拡大縮小できるモニターを持って撮影に挑むことが出来るわけであり、1台の20インチ程度のポータブルモニタをスタッフみんなで頭を寄せ合ってのぞき込んでいる現状から撮影ワークフローが大きく改善されることになる。

また、最近は、エンドユーザーが実際に視聴するスクリーンの大きなバジェットがスマホ画面に占められている事は周知の事実であり、そうしたエンドユーザースクリーンでの映像確認が撮影時に行えるメリットももちろん大きい。

技術展示の「XPERIA1」によるマルチモニター。なんと、個別に拡大縮小を行うことが出来るため、撮影時に担当スタッフが自分の担当箇所をそれぞれに詳細を確認することが出来る

「VENICE」はシネマ業界、特に欧米のシネマの世界において、日本国産のデジタルシネマカメラではかつてなかったほどに受け入れられ、メインのカメラの選択肢として安定した人気を誇っている。今まではデジタルシネマカメラと言えばARRIの分厚い壁があり、他社のシネマカメラはあくまでも補助カメラ的な扱いである事が多く、決してメインシェアを奪う事が出来なかった。

しかし「VENICE」はついにそうしたメインシェアを取りつつある。今回のVer4も、そうした人気を更に後押しするものであり、今後の更なる展開も大いに期待していいだろう。

こうして作られたコンテンツの配信・マネタイズのサポートもSonyの真骨頂である。その一例としては、例えば、クラウドシステム「Memnon」によってクラウドアーカイブされた映像は、最終的に「Ven.ue」という課金配信システムによってエンドユーザーに配信される仕組みの提案もあった。これはまだ米国のみの展開ではあるが、クリエイター・コンテンツホルダーが作った作品がクラウドに保存された状況からシームレスに配信されるというのは大変魅力的な提案であり、近未来のクリエイターの在り方を提案する野心的な提案であると思う。

クラウドシステム「Memnon」と課金配信システム「Ven.ue」の提案は、近未来のコンテンツの在り方のリアルな提案だ

そもそもの撮影自体も「XDCAM air」などでクラウドを介してコントロールされ、あるいはカメラ内データ収集される事も提案されており、いわば、撮影から編集保存、そして最終的な配信・売り上げまでを将来的には全てネットを介してコンテンツホルダー側が主体的に行うことが可能となる。これこそまさにSonyらしい展示であるだろう。

「XDCAM air」によるカメラコンテンツコントロールは、カメラ本体を局に戻すこと無く2つ束ねた携帯回線でカメラ内の映像を切り出して収集することを可能にしている

同ブースに置いては「DWP-D26」など、業界標準の無線音声マイクも小型リニューアルされて居ることが発表されており、また、AIによるブルーバック・グリーンバックを使わない、差分によるリアルタイム合成も展示されており、大いに未来を感じることが出来た。まさにNAB2019を代表するブースであると言えるだろう。

ARRI ALEXA Mini LF

ARRIブースは今回もっとも混んでいたブースの一つである

続いて、台風の目のもう一つが、このARRIのブースだ。それほど大きくない中型ブースでありながら、初日来場者人数ではトップクラスであったのは間違いないだろう。その理由は、新型小型オーバーフルフレームセンサーシネマカメラ「ALEXA Mini LF」の展示発表だ。

NABにあわせて発表された同カメラは既存のARRI「AREXA LF」と同じセンサー、同じルック、同じカラーサイエンスを持ちながら、同社製の既存小型シネマカメラ「ALEXA mini」と同サイズにまで小型軽量化され、EVF付き、SSD込みの重量で、約3.5kgの超軽量を実現している。

今回のNABの主役の一つ、ARRI ALEXA Mini LF

さらに、従来のCFastから変更して独自のSSDを搭載することでハイフレームレートにも対応しており、定番のARRIRAW Open Gate 4.5Kで40P、ProRes 2Kであれば90Pの撮影が可能だ。レンズマウントは「ALEXA LF」と同じLPLマウントを採用し、センサーサイズは36.70×25.54mm、最大4.5Kの解像度までの撮影が可能となっている。

欧州価格ではあるが、本体のみで48,000ユーロ、最低限のパッケージで約63,000ユーロと、明らかにSony「VENICE」をライバル視した価格設定であり、デジタルシネマカメラの歴史上、初めてARRIが挑戦者側に回ったことが印象的であった。

この「ARRI ALEXA Mini LF」の発表にあわせて、レンズメーカー各社からシネマレンズが大量に出ていたのが今回のNAB2019の最大の特徴であった。まさに今回のNABの主役の一つといっていいだろう。

Blackmagic Designブース:8K祭りの中に光る撮影支援機器の充実

Blackmagic Designブースは大盛況だ

NABといえば欠かせないのがBlackmagic Designだろう。同社は必ずNABあわせで初日早朝に新機材をリリースする製品リリースペースを保ち続けている。

今回の目玉は「HyperDeck Extreme 8K HDR」などの多くの機器の8K版のリリースと、それに対応して編集機能を強化したDaVinci Resolve 16の発表、さらに強化された編集機能を生かすためのDaVinci Resolve用キーボード「DaVinci Resolve Editor Keyboard」、エフェクトソフト「Fusion 16 Studio」、そしてBlackmagic Pocket Cinema Camera 4K(BMPCC4K)用のバッテリーグリップ「Blackmagic Pocket Camera Battery Grip」だ。

8Kの新機器類は他の方のレポートに任せるとして、筆者としては、DaVinci Resolve用キーボード「DaVinci Resolve Editor Keyboard」と「Blackmagic Pocket Camera Battery Grip」に注目してブース紹介をしたい。

「DaVinci Resolve 16」では新しく短納期むけ簡易編集「カット」のページタグが追加され、ソーステープモードやA/Bトリムツールなどの既存のテレビ用ツールでおなじみの素早い手法での編集作業が出来るようになっている。テープモードは疑似リニア編集で、視覚的に一本のテープに収録したデータのように見える編集手法であり、そこから映像を選択して取って行く過程は確かにテープ編集時代を思い出させるもので、大変に面白い。

さらに、「DaVinci Neural Engine」というAI機能も追加された。「DaVinci Neural Engineは、最先端のニューラルネットワークと学習システム、人工知能(AI)を採用。これらを使用した、スピードワープのリタイミングの動き推定、フッテージをアップスケールするSuper Scale、自動カラーおよびカラーマッチング、顔認識などの新機能が追加された」としている。こうしたAI支援は複雑なシーンを構成する際には大変に役立つものであり、非常に心強い。

こうした新機能によって、「DaVinci Resolve 16」はカラーグレーディングソフトというだけでなく編集ソフトとしてもプロ向けの機能を揃えたといえる。それに対応して満を持して発売されたのがDaVinci Resolve用キーボード「DaVinci Resolve Editor Keyboard」で、これを使う事によって、あたかもターンキーシステムであるかのように機能に素早くアクセスしながら編集を行うことが出来る。

既存のカラーグレーディングパネルとの併用も可能で「DaVinci Resolve Editor Keyboard」に付いているUSBコネクターにそれらのグレーディングパネルを繋ぐことで、編集とカラーグレーディング環境の両立も出来る(もちろんその場合テーブルは非常に広大になるので、上手いこと配置を考える必要はあるだろう)。

「DaVinci Resolve Editor Keyboard」これで「DaVinci Resolve 16」でもターンキーシステムのような素早い編集が可能になる

さらに、BMPCC4Kのバッテリーグリップ「Blackmagic Pocket Camera Battery Grip」は、待望の製品と言えるだろう。BMPCC4Kはとにかくバッテリーの持ちが悪く、公称1時間弱ながら、実運用では十数分で電源が落ちてしまう。このバッテリーグリップを使う事によって、公称2時間までバッテリー時間を延ばすことができ、実運用で40分弱の運用時間を狙える。使用するバッテリーは、SonyのLバッテリーを2本。本体内のCanon LP-E6互換バッテリーとは異なるバッテリーを敢えて使うのが面白いが、消費電力やバッテリーの普及率を考えると妥当な選択だろう。

「Blackmagic Pocket Camera Battery Grip」は待望のBMPCC4K向けの追加バッテリーシステムだ

特に、同社の新RAWフォーマットである「Blackmagic RAW」においては、カメラ内デモザイクでそれなりの電力を食うことが予想され、また、再生環境が他のソフトに整うまではカメラ内での再生が大変重要になってくるので、こうしたバッテリーの増強は大変にありがたい。

「Blackmagic Pocket Camera Battery Grip」のバッテリーはSonyのLバッテリー互換を2つ使う

Blackmagic Designではこうした急激な機能の追加に合わせてトレーニングを積極的に開催している。NABでも専用ブースを作ってトレーニングセッションが行われており、筆者も2セッションばかり参加してきた。自書を書いている新進気鋭のトレーナーを講師として一人一台のマシンとソフトを贅沢に使って行われるセッションはなんと無料であり、あっという間に受講チケットが無くなってしまっていた。新機能に触れるだけでなく、ついつい自己流になりがちなソフトウェアの使い方の標準方法に立ち戻るいい機会であり、筆者も、新機能もさることながら、既存機能の復習に大変役に立った。

積極的にトレーニングを行っているBMD社だけあって、NABでは無償でのトレーニングセッションが行われていた

単に最先端の機材を安価に売るだけで無く、ソフトウェアやそのトレーニングまでトータルでの環境作りを行うのがBlackmagic Design社の最大の特徴であり、人気の秘密だ。特に、低バジェットデジタルシネマにおいては「DaVinci Resolve」は欠かせない存在となっており、NAB2019においても、その底力がはっきりと見えた。同社はNABにデジタルシネマを持ち込んだ張本人の一人であり、デジタルシネマが注目される今年、さすがにその実力を見せつけていたといえる。

SHARPブース:マイクロフォーサーズ8Kカメラ発表!

SHARPブースにおける同社新型8Kカメラの発表と、そのマイクロフォーサーズマウントでの発売発表は大変な注目を集めていた。他の方も多く書いているので詳細は省くが、マイクロフォーサーズセンサーでの圧縮8K30P映像というのは、ビデオ系を考えれば必要充分であり、身近に8K映像をもたらす確実な方法の一つと言える。

シネマ系とはひとあじ違うが、筐体はスチルカメラライクな一眼動画を彷彿とさせるもので、マイクロフォーサーズという様々なレンズを付けやすいマウントの採用もあり、低バジェットシネマや学生映画のような用途も充分に考えられるだろう。

また、収録もSDカードに恐らくはH.264あたりで行うということで、そのあたりの低コストさも魅力だ。今年後半の発売が楽しみでならない。

SHARPの新しい8Kカメラも、シネマ系機材とは少し違うがENG系では無くシネマ系や番組制作系の使い方をされるであろう機材だ。注目しておいて損はない

Leitzブース:Laiz PrimeとLeitz Zoom実機展示!!

Leitzブースは、ライトサークル図を背景にした「わかってる」ブース構成だ。同社ユーザーが担当者を通じて直接触れるための場なのでガラスケースに特に説明もなく展示されているのが面白い

シネマカメラ以上に盛り上がっていたのが、シネマレンズだ。今回のNABでは「Over FF」の文字が各所に躍っていた。オーバーフルフレーム、つまりはライカ判フルサイズ以上のライトサークルを持つレンズ、ということだ。

大判センサーカメラが盛り上がり始めてから数年、いままではS35向けのシネマレンズをエキスパンダーで拡大して使っていたり、あるいはスチルカメラ用のレンズを流用した光学系を使ったりして急場を凌いでいたが、ここに来てようやくフルサイズセンサー以上のセンサーに対応したレンズが揃ってきたことになる。

中でもNABで注目されていたのが、「Leitz」のシネマレンズ群だ。同社はLeica Cameraの一部門だが業務用シネマレンズ群がブランド変更され「Leitz」という統一ブランドでの展開を行う事になっている。「Leitz」ブースでは、その「Leitz」ブランドのレンズがようやく出そろい、プロトタイプを実機展示していた。

展示レンズは「Leitz Prime」シリーズ12本中11本と、「Leitz Zoom」シリーズ2本。いずれも、46.5mmの広大なライトサークルを持つオーバーフルフレームレンズであり、現行の大型センサーカメラの大半に対応する(それ以上のセンサーサイズには同社のTHALIAシリーズが対応している)。「Leitz Zoom」は、24-75mmと55-125mmの2本。PLマウントのVARIO-ELMARITで、いずれもT2.8の明るさを誇る。フィルタ径は114mmに合わせてあり、新時代のスタンダードサイズになっている。

「Leitz Zoom」は、24-75mmと55-125mmの2本。他社プライムレンズ並みの光学解像度を誇る

「Leitz Prime」は、圧倒的画質の新シリーズで、T1.8をベースにして、18mmから180mmまでの12本を予定している。もちろんこれもフィルタ口径は114mmに揃えてある。筆者にとって今回のNABで最も圧倒的だったのは、実はこの「Leitz Prime」であった。18mmと35mm、50mm、100mmを「Leica SL」に装着して持たせて貰ったのだが、その解像度と描写力の高さには圧倒された。

当たり前だが、我々プロはまず目を先に鍛え、その目にどこまで近い映像を得られるか、その劣化率の大小でカメラやレンズを評価する。読者諸賢におかれても自分の目こそが商売道具の要である事は同じであろう。しかし、この「Leitz Prime」だけはちょっと違った。ファインダーから目を離すと、世界が劣化するのだ。明らかに人の目よりも高性能のレンズであり、そのため、自分の目よりも素晴らしい世界がファインダーに焼き付くのである。これはEVF時代になってからは初めての体験で、大きな衝撃であった。

青はより透明に、ガラスはそのなめらかな触感を写し、赤は繊細に目に刺さる。こんな世界があったのか、と衝撃を受けることは間違いがない。今年の第4四半期にはまず8本のレンズがリリースされ、間を空けずに残り4本もリリースされるとのことなので、楽しみに待っていたい。

「Leitz Prime」は、人の目を遥かに超える素晴らしい映像を作り出す。百聞は一見に如かず。是非触れるべきだ

また、従来の超大型ライトサークルシネマレンズ「THALIA」シリーズでは、「THALIA-T」として、開放時の真珠ボケと白い霞を売りにした新しくも古いスタイルのシネマレンズを展開開始していた。これは恐らくLeicaの銘玉「Thambar-M 90 f/2.2」をベースにしたレンズで、そのボケ味の独特さをシネマ用に生かせるということには、ただただ感動しかなかった。

銘玉Thambarをベースにしたと思われる「THALIA-T 90mm」は開放時の独特の真珠のようなボケと全体の霞で、レンズでしか作れない効果を生み出す

まさにオーバーフルフレームシネマカメラの展開の中心となるであろうレンズ群であり、こういう出会いがあるから、NABはやめられない。なお、次の展示は5月末〜6月頭のハリウッドでの「Cine Gear」で実機展示されるようだ。参加される方は忘れずにファインダーを覗いてみて欲しい。

Tokinaブース:VISTA ONE発売!

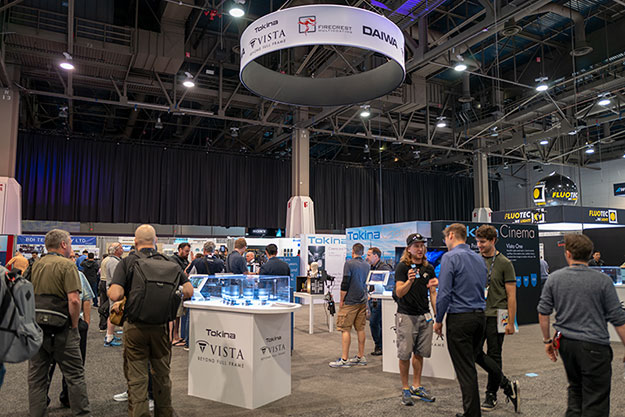

Tokinaブースでは同社の「VISTA」シリーズを推していた

日本が誇るTokinaのシネマレンズも、オーバーフルフレームレンズの牽引者の一つだ。同社のオーバーフルフレームシネマレンズである「VISTA」シリーズは、そのコストパフォーマンスの高さと写りの美しさで人気を誇り、ついにはPanavisionにまで採用されたという。

その「VISTA」シリーズの北米限定の新しいシリーズが「VISTA ONE」だ。「VISTA ONE」は、その名の通りシングルコーティングでオールドタッチの映りを目指したシネマレンズ群であり、「VISTA」と同じmm数でリリースされ、同じ光学系を持つ。「VISTA」との現場での混用を避けるため、鏡胴の色を大きく変えてあり、外見は別のレンズのようにすら見える。

「VISTA ONE」はその名の通りシングルコーティングのオールドタッチの映りが売りのレンズだ

映画撮影においてそうしたコーティングの違いによる写りの違いは必須であり、こうしたバリエーションの存在は大変に重要だ。そうした要求がユーザーから出てきているあたりに「VISTA」シリーズが確実に現場に受け入れられているのだと言うことを実感できる。

Cooke、Angenieux、Schneiderなど、オーバーフルフレームシネマレンズ祭り

さて、これ以外にも多数のシネマレンズが展示されていたのが今回のNAB2019の最大の特徴であった。あまりに数が多いので、全てを紹介することは不可能だ。ここからは、目立つところをざっくりと流して行きたい。

CineGearでもないのにCookeのシネマレンズに触れられるというのは面白い

まずは、定番中の定番「Cooke」のシネマレンズ。ついにCookeも「FF+」と銘打ってオーバーフルフレームレンズを打ち出してきた。多数の「FF+」のアナモルフィックレンズが展示されていたが、手工業的な同社の生産力を超える使用依頼が既に押し寄せている、とのことだ。同社レンズは基本的にレンタルで使うレンズだ。

FF+シリーズは、そのメタデータを「ALEXA LFや「VENICE」に送ることが出来る

Angenieuxも、ついにOPTIMOシリーズの広域フルフレーム対応版を出してきた。「Angenieux 24-290mm Optimo Ultra 12X」と銘打ったこのレンズは、後玉の交換でS35+U35+FF/VVの変換が出来るようになっている。

Angenieuxのブースもフルフレーム対応を売りにしていた

「Angenieux 24-290mm Optimo Ultra 12X」は後玉交換でフルフレームにも対応する高倍率の巨大レンズだ

このシステムは同社のリーズナブルなシネマズームレンズ「Angenieux EZ-1/2」と同じであり、同社ユーザーには馴染みの仕組みだと言える。

後玉交換レンズといえばおなじみの「Angenieux EZ-1/2」も大きく展示されていた

またハイエンドレンズだけでなく「Angenieux EZ-1/2」もようやく初期注文に全部生産が追いついたとのことでいよいよ次の展開も期待してしまう。Angenieux EZ-1/2の独特なとろけるような映像に惚れ込んでいる身としては、同社が無事にフルフレーム対応を続けていることに安心感がある。

また、Schneiderもフルフレーム対応版シネマレンズをリリースしていた。Schneiderはシネマレンズの老舗中の老舗だが、フルフレーム対応版を謳っていた。同社はLeicaの銘玉「スーパーアンギュロン21mm」を提供していたことでも名高いので、知らない人は少ないだろう。同社の「Schneider Xenon FF」シリーズはその名の通りフルフレーム対応版の4Kシネマレンズであり他社に先駆けて数年前からコツコツとリリースを積み重ねてきた実績がある。今のオーバーフルフレームの流れからは少し小さめのライトサークルではあるが、それでも大半のフルフレームシネマカメラで充分に足りるライトサークルを持っており、その比較的リーズナブルな価格帯(3000ドル代中盤〜)と相まって、愛用者が意外にいるレンズである。

フルフレーム対応が早かったSchneiderもフルフレームを前面に押し出していた

定番の「Schneider Xenon FF」シリーズ。フルフレーム対応シネマレンズが少ない中での救世主的存在だっただけに愛用者も多いのでは無いだろうか?

この他に多数のメーカーが無数のシネマレンズを出していた。とくにセントラルホールにそうしたメーカーが集中しており、とても放送機器展とは思えないあたかもシネマ系イベントであるかのような面白い光景であった。今回は紹介していないが、格安な中華メーカーもシネマレンズを出展しており、これはまだまだクオリティ的には微妙ではあったためあえてここで紹介はしないが、将来は大変に期待できる。

ARRI「ALEXA mini LF」とSony「VENICE」とのフルフレーム一騎打ちがこうした状況を生んでいるわけで一つのカメラが時代を変えると言うことがあるのだな、と強く実感するNAB2019であった。

また、周辺機器の充実も今回のNAB2019の特徴の一つであった。特に、シネマレンズが急速に大型化したため、そのRIGやマットボックスの拡充は急務であり、これも多くのメーカーが挑んでいた。身なが頭を悩ませていたフィルタ口径114mmでの広角対応のカメラサポート機材も続々と登場しており、筆者はAngenieux EZ-1/2のEZ-2でのマットボックスのケられに悩んでいたが、それも過去のものとなりそうだ。

Vitecブースでは、統一ブースを出し、その中にブランドとして各社サポート機器を展示するスタイルになっていた

VitecのWooden Cameraでは、114mm対応で浅めのマットボックスを出しており、これならばオーバーフルフレーム対応の広角シネマレンズでもケられることなく使う事が出来るだろう

シネマ系イベントのようNAB2019の最大の特徴

さて、このように、あたかもシネマ系イベントであるかのような回り方も出来たのが今回のNAB2019の最大の特徴であった。これは、決して今までのような翌月末のCine Gearの予習的な展開ではない。既に、ネット配信によって放送コンテンツとシネマコンテンツの融和がシームレスに発生しており、相互に強い影響が出始めていることが今回のNAB2019からは見て取れる。

例えば各社の8K展開も、その多くが放送方法も想定せずに展開されているが(日本以外では8K放送は未知数であるため)、これはユーザーの最終スクリーンはネットである事を想定している、ものと考えられる。いずれにしても、時代は急速に動いている。大型センサーによる4K、8Kの高精細映像は、既に主流であり、そのコンテンツ展開は想像を超えるものがある。乗り遅れること無く、かといって無駄に投資すること無く、読者諸賢と共に時代を乗り切って行く一助となれば幸いだ。

WRITER PROFILE