txt:手塚一佳 構成:編集部

Cine Gear EXPO LA 2019の見所をピックアップ

Cine Gearはアトランタ等、米国各地で開催されるが、その中でもハリウッドのCine Gear LAは最大規模を誇る

2019年の今年も、Cine Gear EXPO LA 2019がハリウッド、パラマウントスタジオにおいて5/31~6/2の間、初夏なのに10度前半という極寒の異常気象をものともせずに開催された。米国内のみならず、世界中から映画関連機材が集結するこのイベントは、映画関係者の間ではとても重要で、特に、今後の規格フォーマットやメインとなる機材を予測するには欠かせない存在となっている。

振り返ってみると、今年のCine Gearは、スチルカメラサイズのスモールシネマカメラと、フルフレームシネマレンズがメインテーマと言えるだろう。2019年の今、「シネマカメラ」の定義は「映画館のスクリーンで光学的に破綻の無い絵が撮れること」「動画がRAWで撮れること」「DCI 4K24P以上の画素数で撮れること」の3点ではないだろうか。

ここに「できればフルサイズ(ライカ判)以上のセンサーサイズである事」や「DCI 4K60P以上のオーバークランク撮影機能があること」が加わると、2019年6月現在のハイエンドなシネマカメラと言っていいだろう。

本稿においては、目立つブースやイベントを紹介しつつ、そうした今年のシネマ機材の大きな流れをご紹介できれば、幸いだ。

Sonyブース

Sonyブース。大変な人混みで撮影が困難だったブースの1つだ

2019年初夏、最も勢いのある映画機材、それはSonyのフルサイズセンサーシネマカメラ「VENICE」ではないだろうか。当地LAのヴェニスビーチをイメージして作られたという同カメラは、ガラパゴス化して世界に通じないと言われて久しい日本国産シネマカメラながら、ついにARRIの牙城の一角を崩し、ハリウッドに着実に進出しつつある事で知られている。

なんといっても注目は「VENICE」。今回Ver4のリリース開始と共に、Ver5の予告も発表され、大いに盛り上がっていた

記事冒頭から余談ながら、LA北西部の街ヴェニスビーチは今は治安も良く、隣町のマリーナ・デル・レイが定宿の筆者には非常に馴染みのあるエリアだ。

隣町のハイエンドな停泊型クルーザーヨットの街マリーナ・デル・レイと比べ、サーフィンやジェットスキーなどの運搬できるマリンスポーツの街であるヴェニスビーチは少々お行儀が悪い街ながら、先端のマリンスポーツを生活の一部として使いこなす非常にクールでワイルドな、ちょっとイカした街、という印象がある。そういう、ちょっとイカした反主流派、という印象はARRIの牙城に最新の周辺機器やEマウントレンズ群という電子化された飛び道具をもって戦いを挑むVENICEのイメージにぴったりだ。

世界最大のヨット泊地マリーナ・デル・レイから見たヴェニスビーチ側。26ftくらいの小型船が多いが荒れてる感じは無い。ジェットスキーやウェイクボードなどのニュースポーツは目立つが、一時期と異なり、ボート生活者もほぼいなかった

2018年2月上旬の発売から1年4ヶ月経ち、今回のCine Gear 2019では「VENICE」のファームウェアVer.5の発表が行われた。VENICEのファームアップは、毎回、別のカメラかと思うような思い切った新機能を搭載することで知られている。今回も、2.39:1アスペクトでの90fps 6K撮影、17:9アスペクトでの72fps 6K撮影を実現するなど、最新鋭のシネマカメラとしてど真ん中を突っ走っている、と言って良いだろう。

「VENICE」は決して安価なカメラでは無いが、一度導入すればそうした最先端のシネマカメラであり続けられるというのは、非常にコストパフォーマンスが良い。ハリウッドで受け入れられるのも納得だ。

ちなみに、フルフレームやアナモルフィック対応にはライセンス購入が必要であるところも面白い。従来のS35サイズで使うのであれば追加料金無しで使え、フルフレームのボケ足や6K解像度やアナモルフィックが必要なときのみ時限ライセンスを買えばいいので、これもまたコストパフォーマンスよく使えるだろう。筆者個人としては実はこういうライセンスでの機能アップは正直苦手なのだが、基本的なレンタル料を一晩(1泊2日)10万円前後に抑えるための工夫と思われるので、そこは素直に評価をしておきたい。

「VENICE」は別売りの「カメラヘッド延長システム」を使えば収録部とカメラ部分を伸ばせるのもまた面白い。カメラヘッド部分だけをジンバルに乗せて走り回ったり、クラッシュカメラ的に使う用途も考えられるので、より、撮影の幅が広がるだろう。

「カメラヘッド延長システム」は、VENICEの特徴の1つだ。「ろくろ首」ともあだ名されるこのシステムは、撮影の幅を大幅に広げる

他の機材では有機EL液晶を使ったスマートフォン「Xperia 1」が大注目だ。そう。驚くことに、Sonyのスマートフォンが「映画機材」としてこのCine Gearに現われたのだ。

NAB2019でも話題をさらった「Xperia 1」だが、その真価は映画機材として発揮される。NAB2019でも「VENICE」との連携でのスタッフの個人持ちモニタとしての運用方法を紹介していたが、今回は更にそれを一歩押し進め、実際にSonyの最新型マスターモニター「BVM-HX310」と「Xperia 1」を比較して展示を行っていた。

細部はともかく、全体の印象としては本当に良く近づけてあり、これならば大画面での細部がどうしても必要になる監督や撮影部はともかくとして、各スタッフが自分の担当部署を手元で確認するのに全く問題は無いだろう。マスターモニターの真下にスマホが並んでいて、スマホ画面に違和感がない、というのはなかなか半端なことでは無い。

マスターモニター「BVM-HX310」と「Xperia 1」が並べて展示されていた

無理を言って「Xperia 1」を「BVM-HX310」の下に並べて貰った。細部はともかく、全体の印象として本当にそっくりに出来ている

今回は「VENICE」との連動だけでなく、ヘッドマウント式で視野を広くする実験機材の展示まで行われ、そのディスプレイの高性能さを見せつけていた。

「Xperia 1」をヘッドマウントする仕組みも研究展示されていた。遮光できる上に疑似大画面になるので、使い道は色々とあるだろう

「Xperia 1」本体内蔵ソフト「シネマプロ」での撮影機能もなかなか面白い。「VENICE」の撮影項目になるべく近づけたという

「Xperia 1」は、トリプルレンズカメラ(標準レンズ/望遠レンズ/超広角レンズ)約1220万画素、内蔵メモリ6GBを誇る、6月発売予定の最新のスマートフォンだ。防水機能を搭載しているので、クラッシュカメラとしての役割が期待できる。

残念ながら、日本のキャリア版では64GB SSD ROMが標準と発表されているのでちょっと容量的に不安があるが、それ以外は本当にクリエイティブ向きのスマートフォンだと言える。

400万円クラスのマスターモニターと、10万円台のスマートフォンが横に並ぶ様は、まさに今年のCine Gear 2019を代表する絵面と言えるだろう。

Panasonicブース

Panasonicブースは、新製品「Lumix S1H」のモックを見に来る人の他は、VARICAMエリアでじっくり過ごす人が多い印象だった

Panasonicブースも大変な盛り上がりであった。

同社においては、従来の「EVA 1」「VARICAM35」シリーズのブース展示に加え、フルフレームセンサースチルカメラ型シネマカメラ「Lumix S1H」の開発発表がParamount Theaterで行われたのが特筆すべき点だろう。

そう、驚くことに「Lumix」。つまりは、民生用スチルカメラのシリーズが、ついにCine Gearの場所で、しかもメイン上映施設のParamount Theaterで会場の冒頭を飾る発表として上映されたのだ。これは歴史的な快挙と言える。

Paramount Theaterで、ついに民生スチルカメラの系譜がメインを張った!!

モックアップ展示をみると、色々見えてくる部分がある

後部の排気口や録画ボタンの増設は気になるポイントだ。ファン排気が付くのであれば排気音も気になるが?

「S1H」の発表内容は、機能的にはまだまだ開発中の部分も多く、現状のスペックを見ても単に既発売の「LUMIX S1」の5.9Kファーム搭載機で詳細は未定、という程度の印象なのだが、ブースのモックアップを見ると、排気口と思われる穴や録画ボタンが新設されていて、かなり期待が持てそうだ。

シネマカメラを名乗るのにRAW部分の発表がない、というのはいささか不安があるが、6K近い高画素撮影がフルフレームセンサーで出来ることで、その分をカバーしている、という考え方なのだろうか。

正直、RAW機能は昨今のシネマカメラに必須なものであるので、これがないとシネマカメラとは呼びにくいが、VARICAMの横に添えるサブカメラとしての役割や、ビデオカメラユーザーやスチルカメラユーザーが映画的な絵が欲しいときに使うセミ・シネマカメラ的な使い方を想定しているのかも知れない。

しかし、圧縮映像は昨今流行りの半生RAWより処理も重く、使い勝手が悪い。同カメラは6K弱の高解像度を売りにしているが、高解像度であればあるほど、半生RAWの利便性は高まる。できれば秋の発売までの間に何らかの半生RAWに対応して貰えたら、言う事は無い。

他にも、Panasonicブースでは、マイクロフォーサーズ用新作アナモルフィックシネマレンズ「Vazen 1.8x Anamorphic」を「Lumix GH5 S」に付けて持ちあるいていたVZ anamorphic lensesのWeizen氏ご本人に遭遇した。

「Vazen 1.8x Anamorphic」を持ったVZ anamorphic lensesのWeizen氏

「Vazen 1.8x Anamorphic」はマイクロフォーサーズ用のアナモルフィックシネマレンズで、$3,250という低価格と抜群の性能で知られている

実は、Cine Gearの面白いところはこうした「出店」や「出張展示」などの出会いなのだが、Panasonicブースでの同氏との出会いは本当に素晴らしいものであった。Weizen氏は、筆者が同レンズの美しいフレアの大ファンであると告げると大変喜んでくれて大いに話が盛り上がった。

レンズの名前の意味を訪ねると、同氏は「実はこのレンズのVezenって、自分の中国語読みの名前なんだ」と照れながら教えてくれた。そしてなんと、話題のプロモ映像のかわいらしい被写体は、Weizen氏の娘さんであるという。メーカーと顧客が近い、シネマ機材ならではの話であると思う。

お互い英語が母国語では無いため中国語をちゃんぽんに混ぜた会話となったが、その際、Weizen氏は「次はそれ(Lumix S1H)用にフルサイズ用のプライムレンズを作るつもりだから期待してて」とビッグニュースを教えてくれた。最初は出来れば40mmのアナモルフィックシネマレンズを出したい、とのことで、これも出来ればS1H発売と同じ秋に発表できれば、ということであった。こうしたビッグな出会いがあるのが、Cine Gearの面白いところだ。

ATOMOSブース

ATOMOS社はRAW収録機付き新型HDRモニター「NEON」を4サイズ一斉に発表して話題をさらっていた

新製品があまり出ないのが特徴のCine Gearだが、今年はなぜか新製品ラッシュだった。注目の一社が、このATOMOS社だ。

同社は、HDR機能を搭載した収録機付きモニタ「NEON」を開発発表し、大いに話題をさらっていた。「NEON」は、17インチ、24インチ、31インチ、55インチの4機種同時発表。その全てがDCI 4Kでの1000nitのHDRに対応。DCI-P3 100%カバー。

収録はProResRAWを含めたProRes系と、AVID DNxなどのAVID系、Cinema DNGと、多彩な収録形式が用意されている。入出力は、それぞれHDMIを1系統と、SDI BNC端子を2系統づつ持っている。それだけでなく、オプションでのRAWファイルの書き出しも可能で、単なる収録機ではなく「NEON」からの機材展開も期待できる。

「NEON」シリーズを説明する社長のジェロミー・ヤング氏。社長自身がブース陣頭に立ち、ハリウッドの人々に直接機材を説明する姿には好感が持てる

NEONは背面に「今のところはNINJA Vのようなものが付いている(同社スタッフ談)」そうで、そこに、同社オリジナルSSDケースを差し込めるスタイルとなっている。SSDはATOMOS社のモニターレコーダー規格AtomX用にカスタムメイドされた2.5インチのAtomX SSDminiとMasterCaddy IIに対応している。

背面のNINJA Vはバッテリーポートもそのまま残っていたが、ここにバッテリーを差しても今のところモニタ側は駆動はしない、とのことであった(収録機側のみバッテリー駆動していた)。実際、容量的に、NINJA Vの小さなバッテリーで55インチの巨大モニターを使うのは不可能だろうから、このあたりは発売までに何らかのアナウンスがあると思われる。

同社の前作モニター「SUMO 19」は1つのVマウントでモニタも収録機もバッテリー駆動出来るのが何より便利であったため、そのあたりの機能は是非とも踏襲してほしいものだ。

様々なサイズを同時リリース。すごい!

「NEON」シリーズの後にはめてある「NINJA Vのようなもの」。よく見ると「ATOMOS X」と書いてある。今のところ刺さってるバッテリーはあくまでも収録装置側だけのものらしい

同社製品はオフラインを中心にした簡易収録できる簡易モニターというところからスタートしたが、色域フルカバーのHDRモニタで、RAWで収録できるのであれば、これはワークフローを一気に変える可能性がある製品だ。大いに期待して発売を待ちたい。

Leitzブース

極寒の異常気象でも、Leitzブースは夏の装い!

会場で一番目立っていたのは、間違いなくLeitzの人たちでした。寒そう!

Cine Gear、といえば、欠かせないのが赤いハーフパンツのLeitz軍団だろう。異常気象による極寒の中でもLeitzブースは夏。赤いハーフパンツが大変目立っていた。

Leitsでは、NABに引き続き、ズームレンズ「Leitz Zoom 25-75mm T2.8」の実機を出し、多くの参加者を呼び込んでいた。更に、プライムレンズ「Leitz Prime 18mm T1.8」の新しいベータレンズが登場しており、多くの参加者が、同社ブースに置かれた「Leica SL」にこのレンズを装着して、その素晴らしい性能を堪能していた。

NAB当時に比べて、この18mmプライムレンズはかなり機構のスムーズさが増しており、また、コーティングが向上したのか、他の焦点距離の同シリーズレンズと色味の合った、本当に美しい光を映し出すようになっていた。予算が無限にあるなら、このレンズシリーズだけで撮影したい。そういう野望を持たせるレンズ群だ。

「Leitz Prime 18mm T1.8」は、いよいよ製品版に近い出来に。本当に、裸眼目視よりも優れた絵を映し出すレンズというのは、ため息しか出ない

また、読者諸賢お気づきの通り、Leitzブースではシネマカメラ装着でのレンズ展示を辞めた、というのが今年のCine Gearでの特筆に値するだろう。同社関連企業であるLeica社のスチルカメラ「Leica SL」や「Leica M(Typ240)」にシネマレンズを付けさせて参加者に体験させるスタイルは、スチルサイズシネマカメラが注目される2019年の流れを先取りしていると言える。

実際に手に持って覗き込めるため、シネマカメラに装着してちょっとだけ触れるよりも、より、レンズの善し悪しを体験できる、優れている展示方法だ。

無論、単に展示方法として優れているだけでなく、今までであれば、映画なのだから当然とばかりにARRIのALEXA miniあたりがずらっと置いてあったものだが、フルフレームセンサー時代となってからは独占が崩れ、必ずしも映画=ARRIでなくなりつつある状況もここからはなんとなく透けて見える。こうした、小さなスチルカメラ筐体に高価で巨大なシネマレンズを付ける、というスタイルも、何ら違和感のあるものでも無くなりつつあるのだ。

とはいえ、まだまだ市場で最も多いシネマカメラといえば当然にARRIだ。Leitzのレンズ群も、従来のPLマウントでの提供だけでなく、ARRIのLFシリーズの新しいマウントであるLPLマウントでの出荷も出来るとのことなので、その点は読者諸賢に置かれてもご安心願いたい。

いずれにしても、いよいよ新生Leitzのシネマレンズ群の映像が、市場のスクリーンに現れる日も近いようだ。期待して待ちたい。

Duclos Lenses・武蔵オプティカルシステムブース

コスパのいいスチルレンズベースのモディファイシネマレンズで知られるDuclos Lensesブースは、その価格帯もあって、多くの人を集めていた

シネマレンズメーカーであり、スチルレンズを改造したシネマレンズでも知られるDuclos Lensesのブースでは、自社製レンズのメンテナンス・モディファイコーナーを用意して、大いに人を集めていた。

Duclos Lensesブースらしいのは、なんといってもメンテナンス・モディファイコーナー。レンタルでの売り上げがメインの他レンズメーカー各社ではあり得ない事だが、同社のシネマレンズは個人所有している人が多いのでこういうブースが成立するのだ

メンテナンスコーナーを設ける、というのは、高性能シネマレンズメーカーながらリーズナブルで個人所有も出来る価格帯の同社製レンズならではの展開で、非常に興味深い。

また、同社ブースには日本の武蔵オプティカルシステムも自社製シネマズームレンズ「4K Zoom Takumi 23.9-195mm T2.9」を展示しており、多くの人々の興味を集めていた。武蔵オプティカルシステムのシネマズームレンズはS35センサー対応ながら、その広大な焦点距離と、4K対応の光学性能が大変に素晴らしい。

武蔵オプティカルシステムのシネマズームレンズは、大変な高性能だった。DUCLOSブースに展示ということで、価格も期待してしまう

Duclos Lensesブースに展示されているところから価格もそうは高くない(とは言ってもそこがシネマレンズなので、数千万円クラスではなく数百万円クラスという意味である)ことが期待され、多くの人が触りに来ていたのが印象的だった。

Angénieuxブース

Angénieuxブースは、新しいOptimo Primesシリーズを強く推していた

続いて、シネマレンズの覇者の一社、Angénieuxのブースをご紹介したい。フランスのレンズメーカーAngénieuxは、言わずと知れた圧倒的な質感を誇るズームレンズを出しているシネマレンズメーカーだ。オールドカメラユーザーであればAngénieuxと聞くと、超広角のとろけるような絵を出す同社製のレンズを一度は触れたことがあるだろう。

筆者も同社の普及ラインシネマレンズであるAngénieuxのEZ-2レンズをBlackmagic Design社のBMPCC 4Kと組み合わせて使う事が多く、大変気に入っているメーカーだ。

AngénieuxのOptimo Primesは、40mmのものを出してきていた

そんな、Angénieuxが、また野心的なレンズを出してきた。それが、Optimo Primesシリーズだ。最終的には12本で全領域をフルカバーするようになるという同シリーズだが、このCine Gear 2019には、40mmのものを一本だけだしてきていた。

同社のズームレンズを越える圧倒的な高画質を誇りつつ、同社製ズームレンズと近い色味を実現することで、同社のズームレンズと組み合わせてここ一番という場面で活躍するであろうレンズだ。このレンズの特徴は、後玉など各パーツにバリエーションがあり、その組み合わせで多彩な表現を持てること。レンタルハウス毎にバリエーションを出せるようにという意味でもあるようで、面白い試みだと言えるだろう。

ユーザーサイドのカスタマイズポイントとしては、後玉の手前に簡単に外せるガラスフィルタが装着されていることが挙げられる。筆者はこれを誤解して、ゼラチンフィルタホルダだと思い込んで会話をしてしまって大いに恥をかいたのだが、これは別売りの後玉フィルタを装着した際に、ノーマルレンズとの光軸差が生まれることを防ぐためのフィルタ無しの時用のブランクのガラス板だということで、いや、そんなところまで精密に考えているのかとただただ驚いた。

Optimo Primesシリーズには、後玉の手前にガラスフィルタが付いている。後玉フィルタを「使わない」時用のガラスフィルタだと言うから、その精密な思想には驚く他無い

お値段は、全セットでざっくりとなかなかいい家が買えるほどになりそうではあるが、元々レンタルで使うレンズだ。決めシーンでは是非レンタルしてみたい一本だ。

SIGMAブース・Chroszielマスタークラス

SIGMA社のブースは、同社の多彩なシネマレンズ群を幅広く展示して居た

日本のレンズメーカーも負けてはいない。中でも、SIGMAは世界最速で全領域のシネマレンズを用意して、一気にシネマレンズメーカーとして台頭した。まだまだハリウッドでは採用実績は浅いようだが、このCine Gearにシネマレンズメーカーとして立っていることには大きな意味があるだろう。

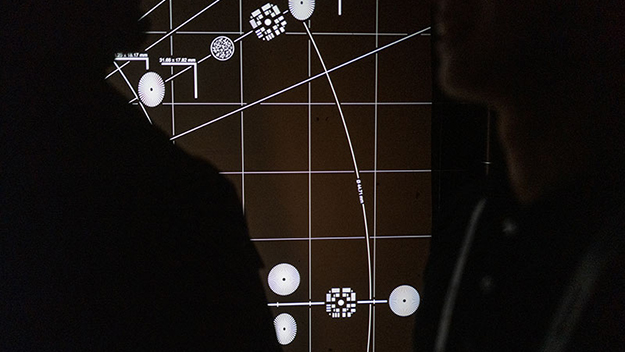

さらに、同社は意欲的な挑戦も数々行っていた。そのうちの1つが「Chroszielマスタークラス」でのレンズテストマスタークラスの講演だ。Chroszielは言わずと知れたレンズテスターメーカーで、今回のCine Gearではその最新レンズテスター「Lens Test Projector P-TP7」を持ち込んできていた、超高性能なこのレンズテスターはなかなかお目にかかることが出来ないもので、そのハイエンドな性能はハリウッドのお墨付きだ。

そのテスターに、敢えてこのCine Gearの場で後悔でテストをかけようというのだからとても新参シネマレンズメーカーとは思えない大胆な講演だ。

Chrosziel「Lens Test Projector P-TP7」によるマスタークラス。レンズの光学性能の全てを暴き出す素晴らしくも恐ろしい装置だ

SIGMA 40mm T1.5 FFのテストの一部。しっかりと隅々まで解像していることがわかる

マスタークラスではSIGMAの新しいフルフレームシネレンズ「SIGMA Cine 40mm T1.5 FF」をテストしていた。同レンズでは、6K指標を越えた線数でも、44mmを越えたライトサークル周辺域ですら全く問題無く読み取れるのにはただただ驚いた。簡易スクリーンで周辺域で6K指標の160本は軽く読めているので、ちゃんとした測定設備であれば8K指標である200本は行けるのではないだろうか?

正直なところ、ユーザーとしては同社のレンズにはメカニカルな部分はもう少し成熟が欲しいが、光学製品の要はその光学性能だ。そう考えると、SIGMAのシネマレンズ群は、その要を余裕で達成しているわけで、価格帯を遥かに超えた性能を持っている、と言っていいだろう。こうしたテストに挑めるだけの新しいシネマレンズメーカーが日本に誕生したことは、本当に喜ぶべき事だ。

Tokina Cinemaブース

Tokina Cinemaブースでは、VISTAシリーズを前面に出して大型ブースを展開していた

ハリウッドにいち早く受け入れられた日本の現代レンズメーカーといえば、このKenko VISTAシリーズを置いて他無いだろう。カメラ周辺機器の最大手Kenko Tokinaグループの一員が評価の高いシネマレンズを出していることは、確かな安心感がある。

このCine Gear 2019でのビッグニュースとして、このKenko VISTAシリーズで、新しく135mmのシネマレンズを出す、と宣言があった。まだ、開発発表だけで特に実機もないが、この秋には試作機が出てくることだろう。大いに期待したい。

シネマガラスフィルターシリーズは、なんと贅沢なサンドウィッチ構造

また、同社は大判のシネマ向け「Tokina Pro Cineフィルター」も発売を開始した。特に、5.65インチx4インチなどのシネマサイズのガラスフィルタは、表面コーティングではなく二枚の合わせガラスの中央にフィルタを置くハイエンドな構造で、比較的低価格な同社のフィルターでは考えられないような贅沢な構造となっている。

従来はNDXフィルタだけのラインナップであったが、このCine Gear 2019で、その他のフィルタも幅広く扱うことを発表していた。日本での取り扱いは未定とのことだが、楽しみに待っていたい。

その他ブース雑感

ここ5年ばかりのCine Gear名物に、中華系メーカーの安くて高性能なシネマカメラ・シネマレンズ群が挙げられるだろう。日本では見かけないそれらの機材は、値段の割に驚異的な性能を謳っており、実用の難しさと合わせて大いに注目を集めていた。

しかし、やはり、米中関係の悪化の影響か、それとも中国の経済成長でそこまで低価格でなくなったためか、ブース数こそ以前から増えているものの、以前ほどの人だかりで無いのが気になった。普通に良いものだけど、普通に高いとなれば、そりゃ、サポートでも安心の出来る自国産のものを選ぶのは当然と言えるが、とりあえずそれでもなおご紹介したいものをいくつかお見せできればと思う。

Z CAMの新しい「Z CAM E2 F8 FF」は価格の割に高性能だ

まずは、話題の「Z CAM」。日本円で60万円程度~と比較的安い本体に、独自RAWを載せて売り出し中の同社カメラは、フルフレームセンサーのラインナップ「Z CAM E2 F6 FF(4995ドル)」と「Z CAM E2 F8 FF(5995ドル)」の2つのラインを新たに揃え、強烈に売り込んできていた。

独自RAWのため、ファイルの扱いがなかなか難しいところだが、そこさえクリアすれば、非常に軽量でなおかつ小型なユニット型カメラであり、非常に使い勝手がいいだろう。

レンズでも優れた新興メーカーが出てきている。中でも「SPIRIT LAB」のシネマレンズ群は、中華系カメラに必ず装着されているほどの普及率を誇っていた。価格は4000ドル前後と欧米の安価なラインのレンズと同等であるものの、その大きさは非常に小さく、まるでスチルカメラレンズのよう。しかもブリージングもちゃんと抑制されていて、もちろんフルフレーム対応。まっとうなシネマレンズと言える。

筆者の会社名が同じラボラトリ系(~Lab)だったため話が盛り上がり、中国語交じりの会話で非常に楽しい時間を過ごすことが出来た。一本60万円前後と日本国産レンズや米国の安価な個人所有ラインのプライムレンズ群と比較しても決して安いレンズではないが、この高性能は特筆に値するだろう。

「SPIRIT LAB Prime AI」シリーズは中華の枠を越えた小型高性能プライムレンズ群だ。お値段も中華を軽く超えているが

米国系でもATLASやCookeなど、メジャーどころもブースを出していた。こちらはNABでご紹介済みで特に新製品というわけではないので今回は省いたが、安定してハリウッドのユーザーを集め着実なユーザーとのコミュニケーションを取っていたのが印象的だ。

ATLASやCooke等、定番のレンズメーカーも定番通りにブース展開していた。これもやはりフルフレームセンサー対応が売り

他には、Blackmagic Design社のBMPCC 4Kが事実上のS35センサー向けのリファレンスカメラ的に各ブースに置いてあったのも面白かった。同カメラは知っての通りマイクロフォーサーズ規格最大サイズのセンサーを積んだカメラで、S35より一回り小さいセンサーサイズだ。それでも、やはり、ダントツの普及率は見逃せない、ということなのだろうか。

また、カラーグレーディング環境には必ず同社の製品が使われていたのも印象的だった。DaVinci Resolveは、完全にカラーグレーディングソフトのスタンダードになっていた。

Blackmagic Design社のBMPCC 4Kは会場の各所で見ることが出来た。参加者もBMPCC 4Kを手にしていることが多かったのが面白い

主催側であるASC(American Society of Cinematographers)もいくつか展示を出していて、今年は結成100周年ということで様々なグッズを出していた。中でも面白かったのは、カラーメーターやスピードメーターにASCのロゴが入っているモノで…。でもこれで日本のAmazonで買うより高くなるのはどうなのだろう?と思って筆者は買わなかった。

ASC100周年記念のシグネーチャーモデルのカラーメーターやスピードメーターも売っていた

さて、このように駆け足で、会場をご案内してみたが、まだまだご紹介し足りない部分は山ほどある。特に、会期の前後で訪問したイベントや周辺施設などのご紹介は、今回は省かせて貰った。Cine Gearは映画撮影関係者のお祭りであり、実は、そうした周辺イベントこそがメインである、という人も多い。これらは機会があれば是非ご紹介させて貰えれば幸いだ。

今回のCine Gear 2019の流れは鮮明に、スチルカメラサイズの本体、フルフレームセンサー対応、半生RAW現像、HDR対応が当たり前の光景となっていた。ほんの10年前にファイルベースの移行が本当に実現するのかとやきもきしていたのが嘘のような超ハイスピードの展開だ。

この一端として「映画」の概念が広がり、ネット映画も含めて全て映画だ、と割り切ることで、一気に業界全体の資金繰りが改善したというのが大きいだろう。折しも、米中の争いが激化して世界経済が傾きつつあり、会場でも中華系機材の大幅値上げという形で、その実感を得ることとなった。何とかその荒波を乗り越えて、来年以降の展開に繋げて行きたいものである。

余談だが、In OutバーガーはもはやCine Gearの定番ブースの1つと呼んでいいだろう。円安の今でもたった12ドルでバーガーセットが食べられるのは、本当に助かる(実質購買指数では1ドル=69円前後であるため、なかなか米国出張はキツいのです…)

WRITER PROFILE