txt:石川幸宏 構成:編集部

全米の家庭を席巻するOTTによるドラマ

4月のNABでも大きな話題になっていたOTT=Over The Topと呼ばれる、いわゆる有料ネット映像配信サービスの動きが活発だ。それがここ最近のハリウッドの映画撮影、そして制作プロダクションの動きにも大きく影響し、ここにきて制作側にも変化が現れているという。

現在、全米の家庭で最も多く見られている映像コンテンツは、ゲームとOTTによるドラマかもしれない。その中でも今秋にも日本にやってくるNetflix(ネットフリックス)の存在は大きい。

昨年Netflixは今後の自社制作コンテンツに関して、制作プロダクション側にすべて4K以上のカメラによる4Kでのコンテンツ納品を要請、そして今年1月のInternational CESでは今年前半から一部の作品を4Kで配信を行う事を発表した。これにより昨年中盤ごろから、ハリウッドにおける映画・映像制作でこれまで圧倒的な人気を誇っていたARRI ALEXAが解像度不足(2.8K、ALEXA XTでも3.2K)のため、機材レンタルにおける使用頻度が急激に落ち込み、逆にREDやソニーの4Kカメラの稼働率が一気に上がったという。もちろんポストプロダクション側の4K仕上げのパイプラインも早急に進展。またこれにより昨年後半から4K制作に関わる撮影機材、収録機材、ポスト製品も急速に需要が高まってきているという現状がある。

4月のNABではそんな状況を受けて映画業界に向けても、4K化はVFXのワークフローへの負荷は大きいものの、現状の4Kでの素材撮影だけでなく、マスタリングから上映に関しても早期の4K制作フロー構築を!という意見が多く出されたようだ。

YouTubeも2015年中に、GoogleのVP9を採用して4K配信を行うことを発表。またこれまでフィーチャーフィルム(劇場映画)に投資していたファンドがOTTコンテンツ制作へシフトし始めるなど、OTTにおけるコンテンツ制作の大波が、ハリウッドでの映画・映像制作のワークフローを急速に変化させつつある。

SVOD界の巨人 Netflixの実態

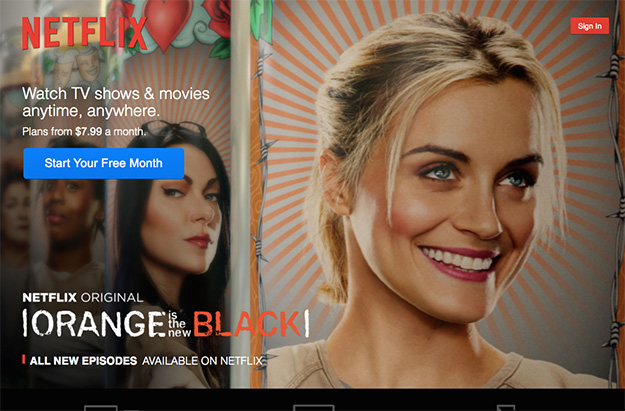

アメリカでのNetflixサイトのトップページ(2015年6月中旬時点)。日本のサイトはリージョンコントロールで、まだ内容のアナウンスはされていない

Netflixは周知の通り「月額固定で映画見放題!」の1997年創業のネット配信型の映像サービス企業。以前は郵送でDVDなどを送るサービスとネット配信を併用していた。この業界の方ならすでに周知のことだろうが、一応おさらいしておこう。

創業に至ったエピソードは有名で、CEOのリード・ヘイスティングス氏がレンタルビデオ店から借りていた「アポロ13」のビデオテープを返却し忘れ、延滞金が40ドルにも膨らんでしまったことから料金定額制のDVDレンタルサービスを思いついたと言われている。現在はネット配信を中心に、映画とTVドラマを配信。ジャンルは恋愛ものからホラー、SF、コメディ、子供向けのアニメーションまでほぼ全ジャンルを網羅している。ビジネスモデルとしては、個人から月額固定の視聴料を徴収して動画を見せるSVOD型のOTT(SVOD=Subscription Video on Demand:定額制動画配信)だ。これはYouTubeのようなADVOD(Advertising Video on Demand:広告収益型)とは一線を画し、コンテンツ内に一切CMが入らないというのも視聴者に好まれている要因でもある。

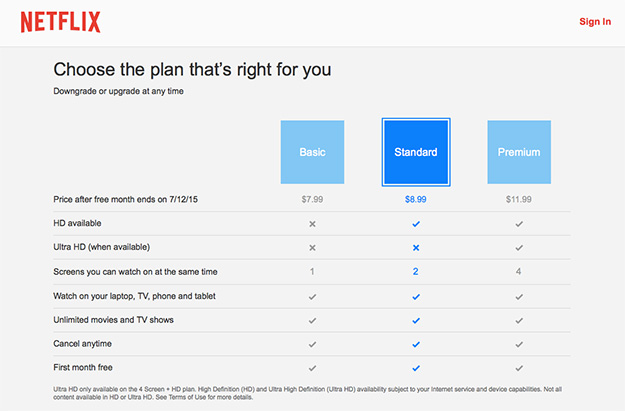

現在アメリカでは月額料金体系として、Basic/$7.99、Standard/$8.99、Premium/$11.99の3段階の価格でサービスが提供されており、このPremiumでは4Kコンテンツの視聴も可能だ。ちなみに今年4月の調査では、全米の世帯のうち約40%が何らかのSVODに加入しているという調査結果が出ている。その中でもNetflixの加入者は最も多くダントツの1位で、8割以上はNetflixの加入者だといわれる(2位はAmazonインスタント・ビデオ、3位はHulu)。現在、ワールドワイドでの会員数約6,200万人(2015年3月末)、米国内加入者だけでも裕に4,000万人を超えるといわれ、その数は2012年には米CATV最大手の加入者数を超えている。

アメリカでのNetflixの料金体系。Premiumでは同時に4人までの視聴と、4K(UHD)での視聴が可能だ

驚かされるのがその月間視聴時間数だ。月間で全世界、約20億時間の視聴が行われており、これは会員1人あたりの1日平均視聴時間が、なんと33時間という!なぜか24時間しか無い1日を超えて視聴している計算になる。これは同世帯で複数人の視聴がTV、PC、そしてスマートフォンで行われているためだ。そしてOTTの最も特徴的な視聴方法となっている「Binge-Watch」、いわゆる日本で言うところの「イッキ見」だ。要は全13話を一気に配信してしまい、視聴者は休日のすべてをその視聴に費やす訳だ。これは刑事サスペンスドラマ「24」が流行った時にDVDレンタルで行われた視聴と同じ。それがネット視聴の世界でしかもHDクオリティで実現されるというわけだ。

こうしたいわば中毒的な集中視聴を招いた要因にある作品として有名なのがNetflixのオリジナルドラマ「House of Cards」(邦題は「ハウス・オブ・カード 野望の階段」)の成功だ。

有名な話だが、この作品は会員視聴者によるアンケートを実施した結果によってドラマ制作がなされた。どんな監督に撮って欲しくて、脚本は誰が好きで、主演はどんな役者で、どんなストーリーが見たいですか?というアンケートの結果として、この作品が作られた。結局、テレビドラマの監督経験のないデヴィッド・フィンチャーは、監督ではなく製作総指揮として参加、脚本にボー・ウィリモン、主演はケヴィン・スペイシー、そして内容は政治サスペンスドラマという集計に基づいて制作されたのである。それをシーズン1全13話を一気に配信して、配信初日に100万アクセスを超えるなど、視聴者の人気を釘付けにした。しかも制作費はメジャーなハリウッド作品並の100億円を優に超える。

その他4K配信、HDR配信など、テレビの世界がまだ5年10年かかりそうな最先端の映像技術をNetflixは既に実装して配信し始めている点で、制作側としても大きく注目されている(※ちなみに現状の4K配信は15.6Mbpsで日本のスカパーなどが始めた4K放送よりも低クオリティではあるものの、すでに4K配信を開始している)。

また本当に脅威なのは、このNetflix社がかつてのITバブル時期の急成長企業のような状況にあること。つまりいま最もシリコンバレーで成功を収めている企業であり、株価の時価総額もすでに355億ドル(4.2兆円)となり、これは日本の有名大手メーカーなどとほぼ同規模に成長しているということだ。

日本でも映像コンテンツの制作が変わる?

日本で初めてNetflixに対応した家庭用テレビ、東芝REGZA J10。解像度はHD

こんな背景もあり、ハリウッドではOTTの進展により、制作フローそのものに変化が起きている。果たして日本でも同じ事が起こるのだろうか?

現在、国内でのSVODサービスは、日本テレビ系列のHulu(日本国内のみの配信事業)があるが、これまでにNetflixのような、世界的な社会現象となる映像視聴スタイルを生み出すほどのコンテンツの威力は伝わってこない。今秋のNetflix日本進出によって、日本のコンテンツ制作も変わるのだろうか?

興味深いのは、先に来日したNetflix社のCEOリード・ヘイスティングス氏曰く「日本のコンテンツクリエイターにも、Netflixにコンテンツ提供することで、自分の作品を世界の人に見てもらうチャンスが増える」というような意見を述べている点だ。要は日本のコンテンツクリエイターにも世界進出の門戸を開けてあるという意味にも捉えられる。

そして、このタイミングで、なんと日本への今秋のNetflix進出を睨んで、民放キー局であるフジテレビとNetflix社がオリジナル・コンテンツの制作・供給で協業していくことの合意を6月17日に発表した。そのオリジナルコンテンツの第一弾として若い層に人気のある深夜帯の番組「テラスハウス」の新シーズンやオリジナルドラマの制作を発表している。

しかし、実際にNetflixに対して日本の視聴者は、日本の放送局制のコンテンツを本当に視聴者は求めるのだろうか?その他のコンテンツホルダーとの協業は?開始時期も料金も現時点(6月中旬)では明確にされていないが、これから実際にどういう展開になるのかは今後の日本の映像コンテンツ制作の行く末を占う意味でも、この辺りの動向にはぜひ注目したい。

今回のNetflixの進出で、日本でもOTTがすぐに欧米での人気のように映像の視聴方法がいきなり大きく変化し、人気も爆発するとは思えない。既存メディアとの攻防もあるだろうし、米国でも起こっているCATVなどのネット回線を提供するプロバイダーとの料金体系の駆け引き等、欧米のままのビジネスモデルを展開するには障壁も多い。そしてなにより日本語という言葉の問題も依然としてある。

ただしこれからのコンテンツ制作面を見たとき、現況のTVを中心とした映像制作スキームが、すでに4K、8KもしくはHDRといった最新の映像テクノロジーを取り込むにはモノ足りず、インフラから設備を入れ替える必要があること。そして、映像制作にまつわる技術はいまやITベースに完全に乗り変わり、半年毎に進化し続けているということ。この技術進化のスピードにどうついていけるかが、今後の映像メディアのあり方のカギとなるのかもしれない。

txt:石川幸宏 構成:編集部