「X-H2S」発表、スペックに驚愕

X-H2Sの発表は動画撮影者にとって、かなりインパクトあるものだった。

自分でも富士フイルムのカメラX-T3を愛用していて、X-T4の時とGFX100Sの発売時にムービーカメラとしての視点からレビューさせてもらった。しかし、X-Hシリーズの新機種が出ることには、あまり注目していなかったというのが本心である。

自分の中でX-Hシリーズというのは静止画高画素機のフラッグシップという位置付けで、どちらかというとX-T5の方が動画機の本命だと勝手に思い込んでいた。それがメディア告知の蓋を開けてみたら、スペックに驚愕させられた。

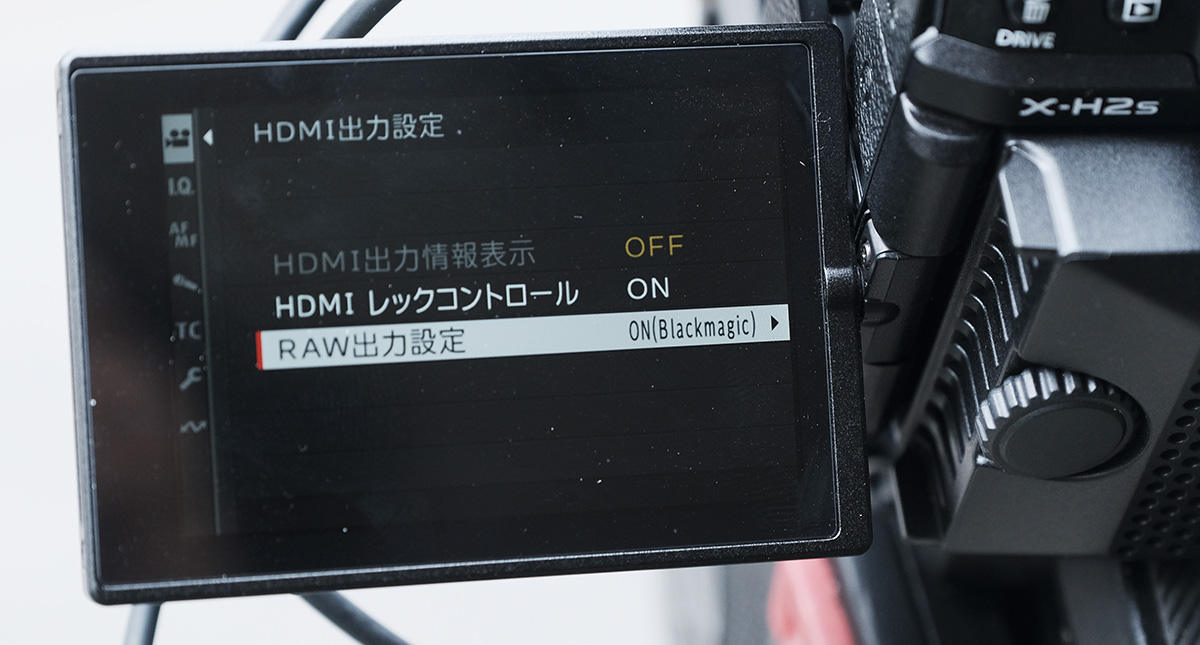

6.2K30P収録、ボディ内ProRes 422 10bit収録、4Kで120fps、FHDで240fpsとミラーレスとしては他社ハイエンド機に迫るスペックで、HDMI出力に関してもフルサイズに対応し、バリアングルのLCDを開いたセンサー後ろには冷却ファンのオプションも用意されている。そしてなんとBlackmagic DesignのVideo Assist 12GにHDMIで繋ぐことでBlackmagic RAWでも収録できるというのである(今回はテストできなかったが、ATOMOSのNINJA VやNINJA V +でもProRes RAW収録が可能だ)。

もう、これは動画撮影者をメインの視野に入れた仕様と言い切れる実力だ。

他社ミラーレス機が、APS-Cには全く目もくれずにフルサイズへまっしぐらなこの状況下で、富士フイルムだけがフルサイズ機を作らずにAPS-Cに固執してきた。このAPS-Cというセンサーサイズは、ムービーにとっては馴染みの深いサイズ設定でスーパー35という映画創世の時期から使われてきたフォーマットだ。

最近ではシネカメラもフルサイズ移行が盛んだが、今まで積み上げてきたレンズ資産を活かすことと、映画やドラマの表現としてのスーパー35の被写界深度の相性が良いことから、ARRIもALEXA 35を出すなど、スーパー35回帰の動きも出ている。そんなこともあって、APS-Cサイズのフラッグシップ機の登場は要注目なのだ。

カメラの詳細に入る前にテスト撮影した映像を見てほしい。カメラは試し撮りしたくらいでは使用感は分からないというのが自分の信条で、撮影現場と同じような慌ただしい状況でテストを試みた。ミシェルエンターテイメントの佐藤里菜さんに協力していただきCinematicVlog的なショートフィルムを撮ってみた。

使用レンズはXF 8-16mm F2.8と XF 16-55mm F2.8

これはF-log2で撮影してグレーディングしたものだが、代々受け継がれている富士フイルム独自の感情に訴えかけるトーンは第5世代のセンサーに代わっても脈々と受け継がれていることは嬉しかった。画質については後述するが、その前に外観から見ていこう。

X-H2Sの外観

もともとX-H1のボディもAPS-Cカメラとしては大ぶりの部類だったが、ほとんど同じ大きさだがほんの少しだけ小さくなっている。重さも13gほど軽くなって660g(バッテリー、メモリーカード含む)になった。

それでもX-T4と比べるとグッと厚みを増し、深いグリップと角ばったEVF部分の印象も相まってGFXシリーズを彷彿とさせる。

そしてGFXを想起させるもう一つの要素は、富士フイルムの特徴でもあったISOとシャッタースピードのアナログダイヤルが無くなり、モード切替ダイヤル一つに置き換えられたことだ。これは他のミラーレス機だと見慣れた雰囲気なのだが、富士フイルムユーザーにとっては衝撃的だ。クラシカルなアナログダイヤルの操作感で富士フイルムのカメラを選ぶユーザーは多く、かくいう自分もその一人だ。

上部から見て特徴的なのはX-H1から採用されているモノクロサブ液晶モニターだ。GFX100Sを使用した時に便利に感じた機能の一つでパワーオフしている状態でもバッテリーが入っていれば、バッテリー残量、メディア残量などが確認できるのは嬉しい。

もう一つの大きな変化はバリアングル液晶だろう。バリアングルに関しては意見の分かれるところだが、このX-H2Sに関しては正解だと思っている。バリアングルになることによって、後述の冷却ファンの装着やジンバル使用時の視認性の良さも確保している。回転させてもHDMI出力と干渉しない位置設定にしているのも良い。

そして、このHDMI出力がフルサイズのType Aになった。これが動画に重きを置いた機種の証と言っても良いかもしれない。あと、今まで定番だったボディのフロントに配置されていたAFの切り替えレバーがボタンになって、液晶を見て選択する方式となっている。

とまあ、今までフィジカルな操作系にこだわってきた富士フイルムがデジタルな操作系へと大きく舵をとったカメラになった。既にGFX系は、このUIに移行してきていたが、コンシューマーが大半を占めるAPS-C機で、富士フイルム独自のロマンチックさを切り捨ててまで使いやすさを追求した点は、画質の評価が定着してきた自信の表れかもしれない。

多彩な用途に対応するX-H2Sの設定

さて、肝心の映像の方に話を戻そう。

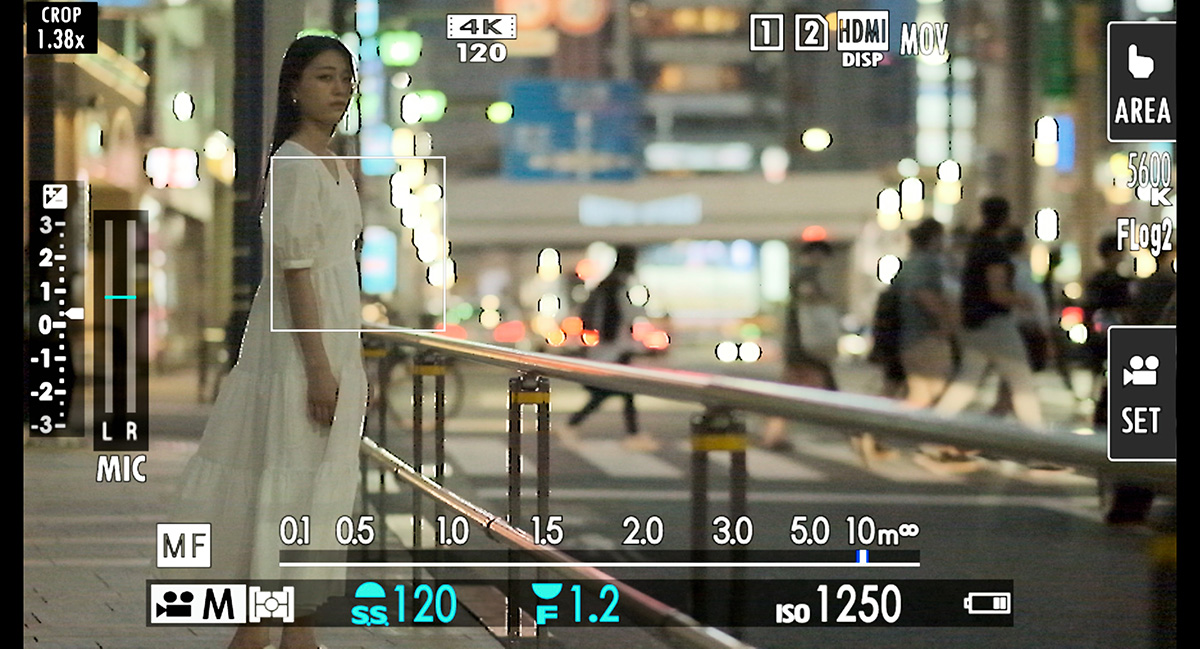

今回はベース23.98Pでありなら2.5倍の60P撮影をしたいということで内部SD+CFexpress Type B同時収録4K 16:9 59.94p H.265 LongGOP 4:2:2 10bit 360Mbps F-log2で収録してみた。これは自分の中では一番汎用性がある組み合わせのように感じる。

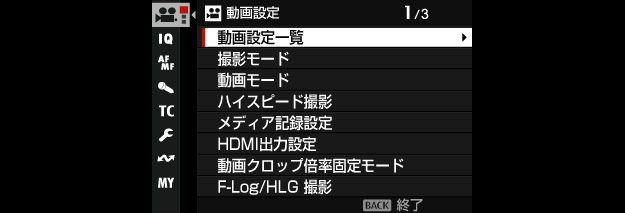

こういった動画詳細が「動画設定一覧」という1画面で一括管理できるのは助かる。

X-H2Sは外部収録でのRAW撮影から、内部ProRes、H.265、H.264と選べて、圧縮率も50Mbpsから720Mbpsまでと用途によって多彩だ。ただ、カメラの内部収録はCFexpress Type BとSDカード、それぞれ1つ、計2スロット用意されているがCFexpress Type AのようにSDと併用できるスロットではないので、バックアップなどで2スロット収録する場合はCFexpressとSDを2種類用意しなければならない。

ちなみにProRes収録にする場合はCFexpressでないと対応していない。今回はLexarから512GBのCFexpress Type Bをお借りすることができた。以下に動作確認済のCFexpress Type BのカードのリストがあるがLexarは全てのモデルで全てのフォーマットに対応している。

ただ、6.2K29.97P Apple ProRes 422 HQで収録しようものなら512GBでも20分ほどしか収録できないことから断念し、画質評価のときにだけProRes収録することにした。X-H2Sが選ばれる現場は、コンパクトな現場が多いと思われるので、画質を優先しながら収録時間考慮すると4K H.265 422 10bit 720Mbpsあたりが良いのではないだろうか。これなら512GBで100分近く、128GB v90のSDカードで25分ぐらいの収録時間なので、その後の編集まで考えるとこの辺に落ち着く。

動画機能の目玉、外部RAW収録

収録形態の話になったので、今回の動画機能の目玉ともいえる、外部RAW収録について書いておこう。

今回はBlackmagic Designの協力でVideo Assist 12G HDR 5インチモニターをお借りした。これを使うことによってBlackmagic RAW収録することができる。自分はメイン編集にDaVinci Resolveを使用しているので、Blackmagic RAWはかなり魅力的な収録方法だ。

※画像をクリックして拡大

ただ、今回のテストシュートでRAW撮影をメインにしなかった理由は、いくつかあって、まず6.2K RAWはセンサーサイズフルの3:2の画角しか選べない。16:9を選びたい場合は4.8K RAWを選択しなければいけないのだが、それは1.29倍のクロップがかかってしまう。自分にとっては6.2K時に3:2になってしまうというのは、そんなにデメリットではないように感じる。

上下をクロップすればいいというのもあるが、アナモフィックレンズを使用すれば、このカメラの解像度をフルに活かしたシネマスコープの表現ができる、なんて思ってしまう。今回はできなかったが、いつかアナモフィックレンズで試してみたい。

※画像をクリックして拡大

しかし、使い勝手が悪いというのは事実だ。4.8Kのセンター切り出しができるのだから、横6240で16:9(クロップ無し)という画角を作ってくれてもよさそうな気がする。ファームウェアの更新などで対応できるのだろうか?

そして、もう一つ残念なのが、HDMIにRAW出力する場合、内部収録ができなくなってしまうことである。写真の場合、RAW+Jpeg同時収録できるようにHDMIでRAWを出しつつ、内部でオフライン用のProRes 422 LTとかで収録できると、その後のワークフローにかなり助かる。ちなみに内部ProRes収録の場合はプロキシ同時収録に対応している。ProRes ProxyかH.264が選べる。

注意すべきはDaVinci ResolveでもX-H2SのBlackmagic RAWに対応するのはDaVinci Resolve 18ベータ6以降となる。

ここで良い機会だったので、Blackmagic RAW、Apple ProRes 422 HQ、H.265の画質の違いというのを検証してみた。

常々、そんなに変わらないんじゃないか?と思っていたのだが、この間、諸事情でグリーンバックにもかかわらずH.265で撮影しなければならない状況で、エディターからグリーン抜きに大変苦労したという話を聞いた。それで、これだけ収録方式が豊富なX-H2Sだけに、どんな時にどんなフォーマットで撮るべきかという指標を探ってみた。

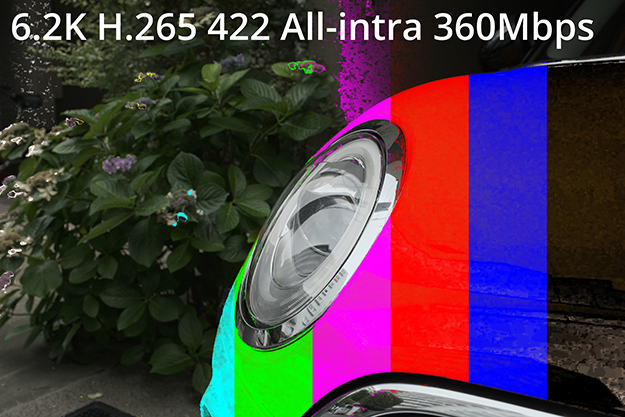

まず、通常の画像を見てほしい。いずれも6.2K29.97P収録にしてある。

RAWは撮影時設定を活かし、ProResとH.265はF-log2収録でF-log2 to ETERNAのLUT処理をしている。ニュアンスの違いこそあれ、これだと画質の違いということでは見分けがつくレベルではない。それでDaVinci ResolveのHLSキーヤーでざっくりボディカラーを抜いてみた。下にはカラーチャートを敷いてある。

こうなると少しずつ差が出てくる。RAWは8:1という低いビットレートながらセンター後ろの柱は抜けることなくセパレートされている。ProResではセンター後ろの柱が一緒に抜け始める。H.265だとそれがより濃く表れる、といった感じだ。

データ量としてはApple ProRes 422 HQが一番重く、その1/2がBlackmagic RAW8:1、そのまた半分がH.265といった具合だ。Blackmagic RAWを最高画質の3:1に設定したくらいがApple ProRes 422 HQと同程度のデータ量だと考えるとBlackmagic RAWのコストパフォーマンスに驚く。

今回はより低いビットレートの360Mbpsでも収録してみた。

同じ360MbpsでもLongGOPに比べるとAll-intraの方が圧縮データ特有のブロックノイズが目立ってきている。同じビットレートだと圧縮効率の悪いAll-intraの方が明らかに画質が悪くなることを実感した。

ちなみにDaVinci Resolveの名誉のために書いておくと3Dキーヤーという方法で抜くと360Mbpsの画像でもきれいに抜くことができた。そうは言っても、グリーンバックなどの撮影ではRAW、もしくはProResで撮っておくのが賢明だろう。

外部収録でうっかりミス

さて、今回の撮影では、その外部収録で一つ大きなミスをしてしまった。これは自戒の念も込めて書いておくが、あとでAFのマーカーやデータ情報を確認するためにデータをオンスクリーンにした画像をVideo Assist 12Gでも収録していた。ただ、最後に4K 120fps撮影をしようと思い、正しくは「ON 4K 120P5x」を選んでおくべきなのだが、なぜかその次の「ON HDMI ONLY 4K 120P」を選んでしまった。

もちろん内部収録は行われておらず、Video Assistに収録されているものはオンスクリーンの映像のみだった。うっかりにもほどがある。

※画像をクリックして拡大

だが、HDMI出力でしか収録できないRAWモードをオンにしているときは、HDMI出力情報表示が強制的にOFFになるように設定されている。

※画像をクリックして拡大

ハイスピード撮影でもHDMI ONLYになっているときは強制的に情報表示がOFFになる、もしくは情報表示されているときはHDMI ONLYがグレー表示で選べないという設定であれば、こんなミスも起こらなかったのかな?なんて考えてしまう。

猛暑で気になる熱停止と冷却ファン

昨今の猛暑の中、高解像度ハイスピードはカメラの熱停止が気になる。デモ機が来た時に室温26℃で6.2K 29.97P Apple ProRes 422 HQ内部収録で20分ほど回したときに停止はしなかったが熱警告は出た。ただ、その後「自動電源OFF温度」を「高」に設定したら、熱警告が出ることはなかった。

デモ映像の撮影時も30℃超えのかなり暑い日だったが、4K 59.94pで撮影し続けて、熱警告が出ることはなかった。これはオプションの冷却ファンを装着していない、通常の使用状況の話だ。

今回、専用冷却ファンが届いたのは、デモ機の返却日前日だったため短い撮影でしか試せなかったのが残念だが、ファン無しでも十分な熱耐性を持っていたので、冷却ファンが付くことによって、より安心して撮影を遂行できる。4Kや6.2K、ハイスピード撮影を使用する機会の多い人にとって必携だろう。

冷却ファンは、「OFF」「低速」「高速」「AUTO1」「AUTO2」が用意されていて、AUTOは電子接点があることによってカメラ温度と連動してファンが回り出す設定になっている。低速は耳をかなり近づけたときに聞こえるくらいだが、高速はカメラマイクに収録されるくらいの音になる。動画のRecが開始されると同時に静音になるという設定があったらいいのだが、残念なことにそういった機能はまだ無いようだ。

ソニーはα7S IIIとFX3、キヤノンはR5とR5 Cといったように近いモデルで冷却ファンが「あり」「なし」の機種を用意しているが、オプションで対応できるように予め接点を用意しているのは想定が行き届いている。

そして期待していたAF機能は…

そして、自分がこのモデルで一番期待していたのはAF機能である。

今回のデモムービーの撮影も全てのカットをAF-Cで撮影している。そう考えるとAF性能もかなり向上したように見えるが、時々、合っているにもかかわらずフォーカスを探るような挙動をする傾向がみられた。激しいカメラワークよりも何気ないFIXの画でこの現象は起きやすかった。

これはX-T4やX-T3でもよく見られる現象だっただけに改善されてることを期待していた。自分はAFにも人格があると思って接しているので、めちゃくちゃ凄い技術を持っているのに小心者の新人フォーカスプラーのような迷い方をする。もっと自信もってフォーカス送ってくれ!と、励ましたくなる。

被写体保持特性とAF速度を調整する項目があるので、使いながら特性を知って調整することで解決するのかもしれない。顔検出、瞳AFも健在で信用できる制度を誇るので、まだまだ、このカメラのAFとは会話が必要なのかもしれない。

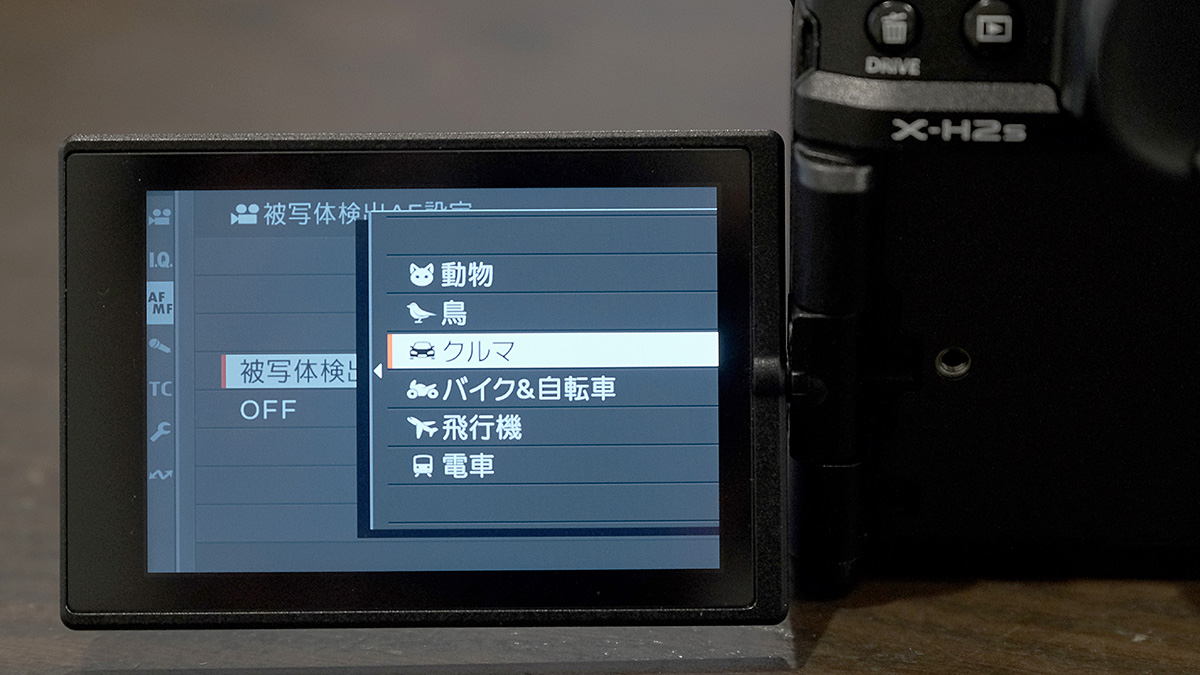

前半が瞳AFで撮影、後半が鳥AFでの撮影

また、被写体検出AFという機能が加わった。動物、鳥、クルマ、バイク+自転車、飛行機、電車と6モード用意されている。たまたま撮影場所に鳥がいたので「鳥」モードにしてカメラを向けるとすぐさま認識し、フォーカスを合わせてくれる。歩道から車道に向けて、「クルマ」モードで撮ってみると車の動きに合わせて追っていってくれる。フレームアウトするとその後ろの車両へと移行する。

※画像をクリックして拡大

そして新たに「AF+MF」という機能が足されたのは大きい。AF-Cで追尾しながらフォーカスリングを回すとマニュアルへと移行する。その後AFONボタンを押すとAF-Cに戻ってくれる。

ただ自分が一番欲していた機能が無かったのは残念だ。それはAFトラッキングである。人物が多くいる場合、この人を追っていてほしいと思う時でも瞳AFは手前の人だったり、明るい人を選んでしまう。それを液晶パネルをタッチすることでどの人を追うのか、そして、それを追尾してくれるとドラマのような複数の人が登場する場面でも安心感がある。

いやいや、普通のドラマ撮影だったらマニュアルで送るでしょ、と言われると思うのだが、実際に自分が撮影したHuluとWOWOWのドラマではAFも多く採用した。AFだからこそできるアグレッシブなカメラワークも取り入れられる。

まだ人の場合は人物認識でも対応できるのだか、特定の場所を追ってほしいという時もよくある。そういうわけなので、トラッキング機能はぜひ搭載して欲しいところだ(聞くところによるとスチルモードだとトラッキングできるという話なのだが、自分がそれを知ったのは残念ながらデモ機を返した後だった)。

そういえば、このX-H2Sから裏面照射積層型センサーに変わった。積層型センサーは、画素部分と回路部分を独立したチップで構成されているため画質を落とすことなく高機能化が可能になる。裏面照射積層型センサーのカメラはAF性能が素晴らしいカメラが多い印象だ。今の段階はまだX-Trans CMOS 4のAFの挙動を引き継いでいる気がする。X-Trans CMOS 5を搭載したX-H2Sの今後の生まれ変わったAFの精度と機能に期待することは大きい。

初登場したF-log2の特性

あと、今回初めて登場したF-log2。通常のF-logが最低感度ISO640だったのに対して、F-log2はISO1250が最低感度に設定されている。ダイナミックレンジが広くなると最低感度が高くなるというのは当然のことなのだが、ISO640くらいからあると使いやすい。

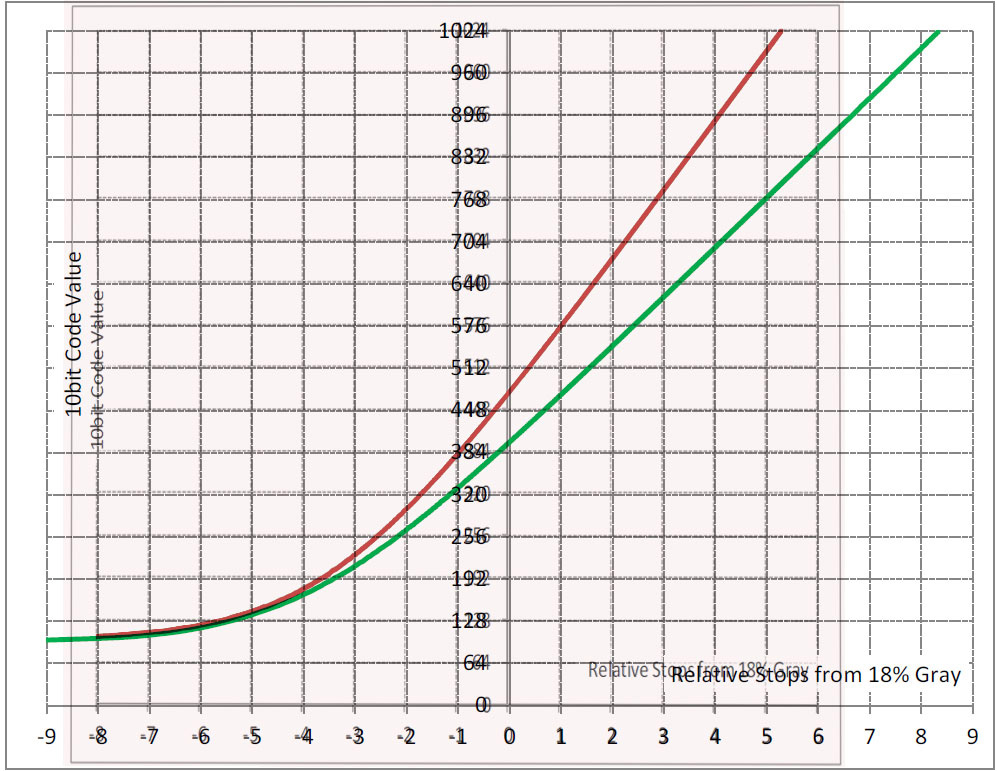

F-logとF-log2の特性曲線を重ねてみた。

※画像をクリックして拡大

赤のラインが従来のF-logで緑がF-log2になる。ハイライト側に3Stop分くらいのアドバンテージがある。ダイナミックレンジが広ければよいということでもないのだが、状況によって広いラティチュードが選べるのは歓迎すべきだろう。

今回はISO1250をメインに使ってしまったが、感度を上げていった方がノイズが増えると自分の世代は思ってしまうが、積層型センサーにおいては必ずしも最低感度が最高画質ということでもないと聞く。今回のテスト映像でも状況によってはノイズリデューサーを使用したカットもある。X-H2Sのスイートスポットがどこにあるのかはいろいろ検証を重ねないといけないだろう。

まとめ

なんだかんだといろいろ書いてきたが、素晴らしいセンサーを操作性の良いボディに内在した機種だということは実感できた。

こうして読み返してみると、RAWの画角設定もAFに関しても、メニュー設定にしてもファームウェアの向上で解決してもらえたら、と感じることばかりだ。

ミラーレスの機動力を持ちながら、RAW収録やProRes収録もできることでシネカメラに匹敵する画質も兼ね備えている。もともとF-logの色調が好きなだけに興奮してしまって、これだけ長いレポートになってしまった。まだまだ、富士フイルムの第5世代センサーは始まったばかりだ。ファームウェアの向上とともに著しく成長する可能性を秘めたカメラであることには間違いない。

X-H2Sは特性を知って使いこなすことによって、それに応えられるポテンシャルを持ったスーパー35ムービーミラーレスカメラだ。

小林基己|プロフィール

CM、MV、映画、ドラマと多岐に活躍する撮影監督。最新撮影技術の造詣が深く、xRソリューションの会社Chapter9のCTOとしても活動。