出荷開始!SmartView 4K

4K制作に必要なカメラなどの主要な機材は各社からすでに発売になり市場に出回っているが、業務の場合それ以外にも様々な周辺機材が必要になってくる。モニターもそうした周辺機材の一つで、すでに各社から発売されているものの20型以上か10型以下となっており、フィールドでピントや構図の確認に使ったりラックマウント可能な15-17クラスの手頃なサイズがなかった。

SmartView 4Kはそうしたニーズに応えた製品といえ、すでにSmartViewのラインナップとしてHD対応の17型SmartView HDと8型2画面搭載のSmartView Duo、波形モニターやベクトルスコープ、RGBパレード、YUVパレード、ヒストグラム、オーディオフェーズおよびオーディオレベル機能搭載の8型2画面モニターSmartScope Duo4K(同社のWebではテスト用機器のジャンルにも入っている)に次いで発売になったものである。

背面部には100mmのVESAマウントが装備されており、アームなどに装着することが可能。多様化する制作スタイルに柔軟に対応できる

SmartViewのラインナップはすべてラックマウントが基本となっているが、SmartView 4KはVESAマウントも装備されており、様々なメーカーから発売されているアームなどを使うことで、ラックマウント以外の使用も考慮されている。そのため、背面のデザインやコネクターパネルなども洒落た物となっており、スタンドへの装着によるフィールドでの運用のほか、アームへ装着してデスクトップで使うなど様々な場面で使用できるようになっている。

画面下部に並んだ操作スイッチ。入力の切り替えはボタンを押すごとに1ch/2chが交互に切り替わり、画面にch表示される

また、画面下部には電源のほか、2系統の入力切り替え、2系統のLUT、マーカー表示などを切り替えることが可能な自照式のボタンが配置されており、モニター単体で使用するうえで普段必要と思われるものはひと通り揃っている。明るさなどの設定はイーサネット経由でPCに接続し専用ソフトで設定ができるようになっている。

HDの撮影でもピントの確認などの必要性から小型モニターを外付けすることも多く、カメラにマウントするような形で、10インチ以下のモニターが出回っている。4Kの解像度(3840×2160や4096×2160)を表現できるこうした小型モニターはほとんど商品化されておらず、価格も非常に高価なものとなっている。

そもそも小さな画面で4K表示できても人が識別できるのかといった問題もあり商品がほとんどないのだと思う。では、4Kを表示でき人が識別できる最小サイズは何インチかというと15インチあたりにあるようだ。すでに4K表示可能なラップトップPCが各社から発売さているが、15インチの画面を採用した製品が多い。4Kの撮影現場で外部モニターを使う場合は、このクラスのモニターをスタンドに載せて運用するというのが実用的なスタイルとなりそうだ。

SmartView 4Kは、そうした運用性を考慮したデザインとなっており、4K収録におけるモニタリングへの提案といえるだろう。ビデオ業界的にはライトスタンド用のダボとか三脚ネジ穴を装備するという方向性になるのだろうが、VESAマウントはモニターのマウントとして設計されており、PC用のモニターを始めとして多くのモニターが採用している規格であることから、アームなどすでに数多くの対応製品が市販されている。Amazonなどで検索すると沢山の製品が出てくる。ビデオ関係ではライトスタンドのmatthewsやバッテリーメーカーのIDXなどがVESA対応の製品を扱っているので、組み合わせ次第で様々な現場の要求に答えることができるだろう。

入出力コネクターは側面に1列に並んでいる。AC電源はアダプター形式ではなくインレットで直接接続可能。DC駆動も可能なので、バッテリーによる運用もできる。消費電力は24Wほど

ビデオ入力関係は極めてシンプル。12G-SDIが2系統装備されているのみで、アナログ系の入力やHDMIは装備されていない。12G-SDIは同社の独自規格だが、SDIやHD-SDIの上位互換性となっており、SDI入力ならばSDでもHDでも表示可能だ。業務用のモニターなので特に問題ないと思われるが、場合によってはHDMI入力は必要になるかもしれない。

なお、それぞれの入力にはループスルーの出力はないかわりにモニター側で選択した映像出力端子が装備されているほか、SMPTE準拠の光ファイバーSDIソケットも搭載しているので、光ファイバーSDIモジュールを追加すれば、光ファイバーで直接モニターに接続可能だ。同軸ケーブルで接続するSDIは100~300m程度が限界とされており、ケーブルの太さに(3Cとか5C)よっても伝送距離が大きく異なってくる。光ケーブルは1km以上の伝送も可能なので、運用状況によって使い分けが可能だ。

インターフェース関係はコントロール用のイーサネットコネクター2個とタリー用のコネクターが装備されており、イーサネットで同社のモニター等を芋づる式に接続して1台のPCで設定することができる。ただし、個々の機材はそれぞれIPアドレスを設定する方式となっており、1台ずつ設定する必要がある。なお、タリーは同社の他のモニター製品と同様、画面の縁にRGBの色枠を表示するタイプで、端子接続でRGBを選択するようになっている。

HDMI機器と接続する場合は同社のミニコンバーターを利用する事ができる。現状4K接続は様々なのでこうしたコンバーターを利用するのが得策だろう。写真はMini Converter HDMI to SDI 4K

4K表示を行う場合は同社独自の12G-SDIまたは6G-SDIで接続することになるが、4K対応の他社製品にはHDMIやHD-SDI×4という製品もある。この場合はMini Converter HDMI to SDI 4KやMini Converter SDI Multiplex 4Kを使うことで対応可能だ。12Gや6Gといった4Kの伝送方式はSMPTEでもワーキンググループとして審議がスタートしているが、現状決定打がない状況である以上、コンバーターによる対応というのは無難なところだろう。ただ、すでに12G-SDI対応のディバイスがM/A-COMやTI、Xilinxといったメーカーから出荷開始しており、ATOMOSからも対応製品が出荷されていることを考えるとマイナーな規格として終わってしまうということは考えにくく、将来的には有望といえよう。

ラックマウント対応のビデオ機器は無骨というか質実剛健なデザインのものが多いが、SmartView 4Kの外観は非常にスマートでラックにマウントしてしまうのがもったいないくらいだ。VESAマウントを使って編集作業のデスクに設置したり、フィールドでスタンドやポールに固定して使用するのがふさわしいといえるだろう。そのまま机に直置きしてもちょうどいい角度で自立するが、よく見ると底部に通気口があり、直置きすると完全に通気口を塞いでしまうので、こうした使い方は避けたほうが良さそうである。気付かずに1時間ほど通電してしまったが、ほんのりあたたかくなる程度だったので、上部の通気口を塞がなければ気温の低い時期なら大丈夫そうだ。

H/Vディレーの表示。ブランキング期間中に挿入された信号などをチェックできる

画面下部に並んでいるプッシュスイッチは自照式で、ボタン全面が光るのではなくボタンに刻印されている文字が照明されるようになっている。それなりに明るいが中継車や編集室のような薄暗い場所でも眩しいということはない。色はすべてグリーンとなっており、色分けはされていない。入力の切り替えや画面拡大表示、ピーキング、H/Vディレー、H/Vマーカーといったスイッチが並んでおり、操作感や反応などは特に申し分ない。画面の拡大表示は長さで2倍(面積で4倍ほど)となっており4K解像度の画面(パネル)なのでピントの確認には充分といえる。また、画面の細かいところ(高周波成分の多い)にグリーンが乗るピーキング表示でもピントの確認ができるようになっている。画柄や状況、好みによって使い分けや併用が可能だ。

現状の4K対応のデジタルカメラのアスペクト比は16:9だが、映画やPVなどではシネマスコープなど2:1以上のアスペクト比で撮影することもあり、現場的にはモニターにテープなどを貼ってしのいだりしている。SmartView 4Kでは水平・垂直ともに任意の位置にマーカーを置くことが可能となっており、16:9以外のアスペクト比でも自由に設定可能だ。ただしプリセットなどの機能はない。マーカーは非常に細いラインで表示され、画面の邪魔にならないようになっているが、エリア外は輝度を落とすとかモノクロ表示にするといった機能もあると良いかもしれない。

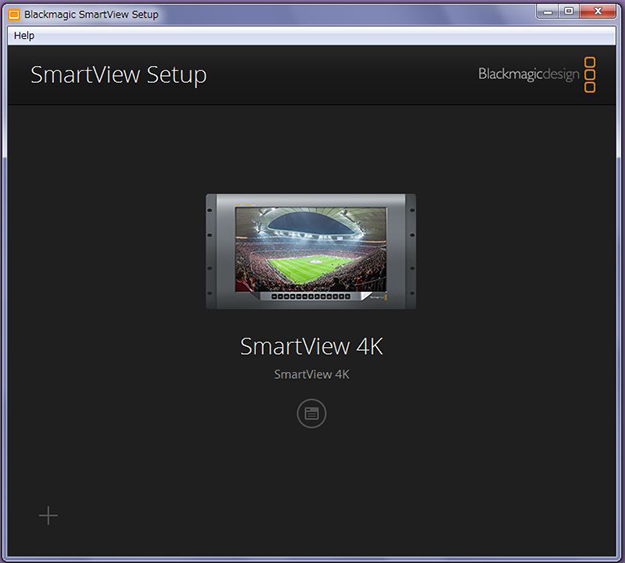

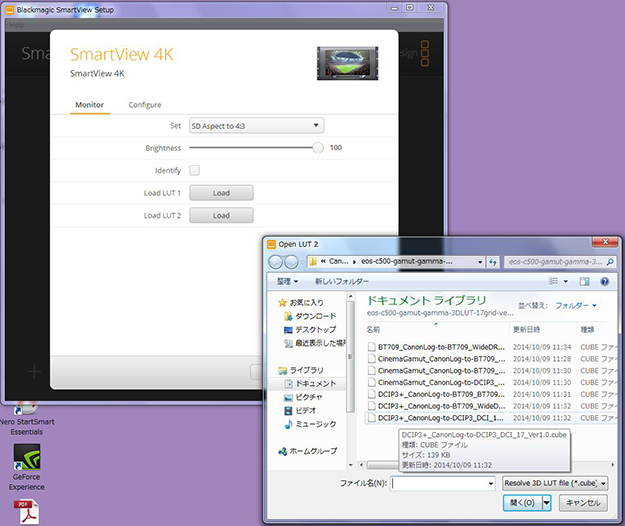

SmartView Setupユーティリティーを起動すると接続されたモニターが認識される

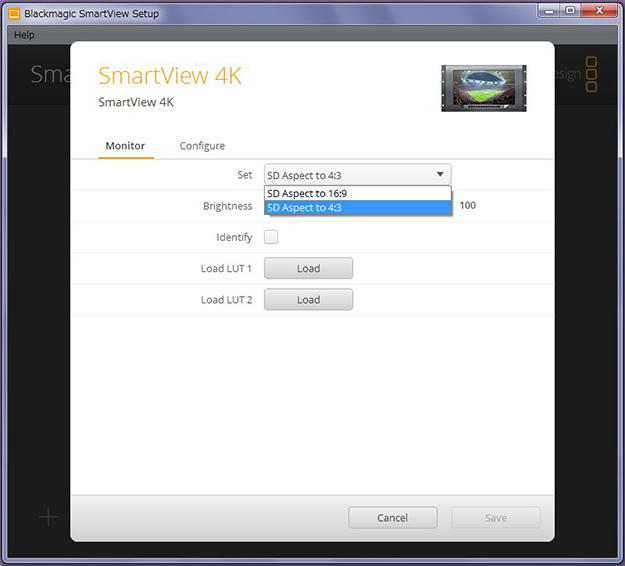

SD入力時のアスペクト比やブライトネスなどの設定が可能

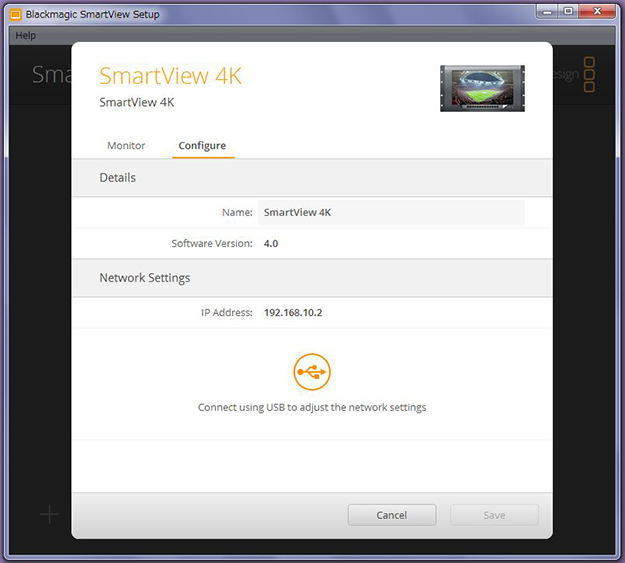

IPアドレスは自由に設定可能なので、システムの状態に応じて個々のモニターに割り振ることができる

3D LUTは2つアサイン可能だが、アサインしたLUTがどのような内容かは設定したあとでは確認できない

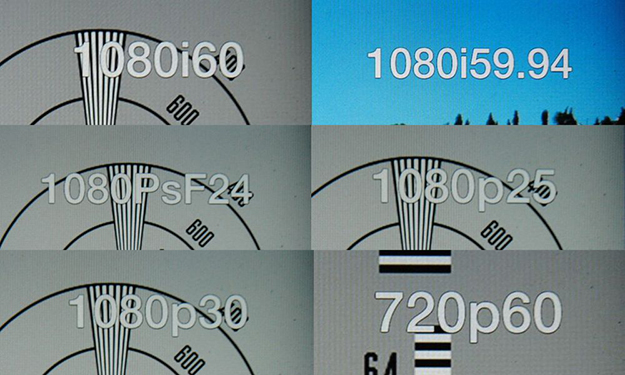

今回、残念ながら4Kのソースを用意することができなかったが、HDやSD信号を実写を含め信号発生器などから入力してみた。入力されている(表示されている)信号フォーマットは数秒間画面右上に表示されるようになっている。SDの場合はアスペクトが異なるが、ユーティリティの設定でSD入力時のアスペクト比は16:9と4:3に設定可能だ。LUTの設定もこのユーティリティで設定できるようになっており、LUTは2つプリセットできるようになっている。ただし、一度設定したLUTは後から読み出すことはできないので2系統それぞれでどのようなLUTをプリセットしたかきちんと記録しておくことが必要だろう。

このユーティリティは、PCとイーサネット接続して行うようになっており、基本的にはIPアドレスを指定する必要がある。モニター側のIPアドレスは自由に設定可能なので、複数のモニターをイーサネット接続し1台のPCでコントロールする場合はそれぞれのモニターで異なるIPアドレスを割り振っておこう。

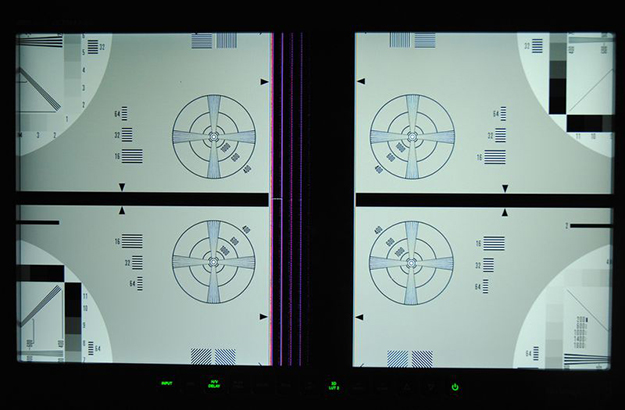

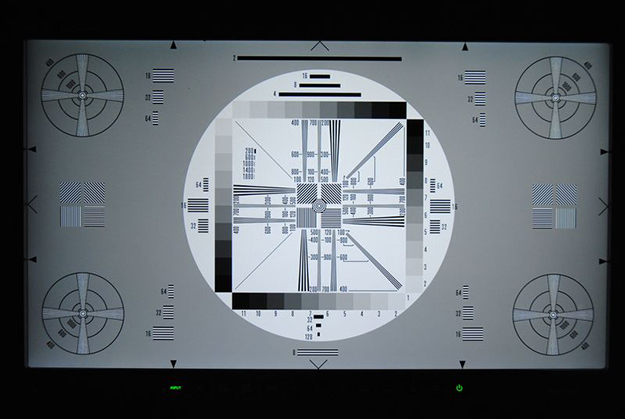

信号発生器からのテストチャート画面

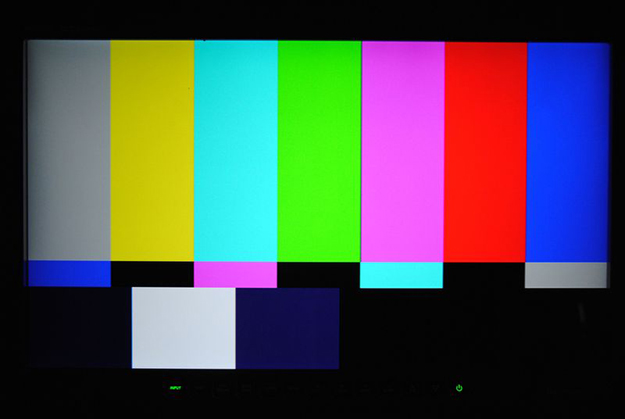

信号発生器からのカラーバーの表示

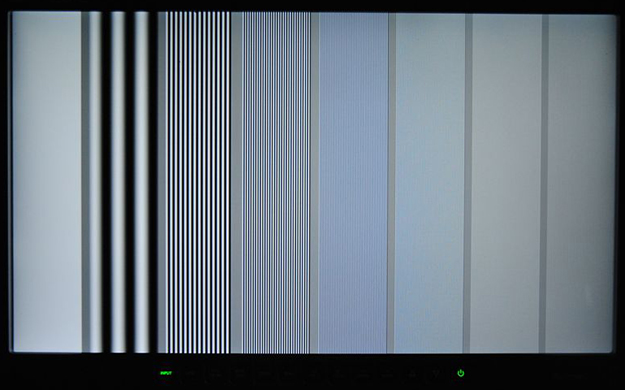

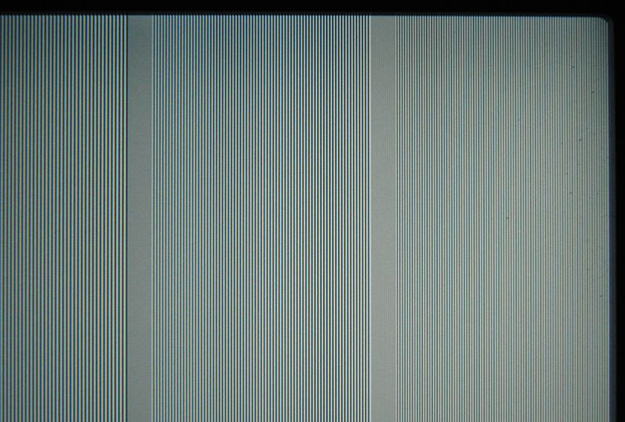

信号発生器からのマルチバースト信号の表示。HDのテスト信号ということもあるが最後まできちんと解像している

マルチバースト信号画面の右側。一番細かいストライプ部分の拡大写真

画面の右上には入力信号のフォーマットが数秒間表示されるようになっている。いくつかの種類の信号を入力してみた

通常の動画では画質的にも動きも特に問題はなくきれいな画像である。信号発生器からのカラーバーやマルチバーストなどのテスト信号も極めて良好だ。信号源がHDなので当然といってしまえばそれまでだが、マルチバーストも最後まできちんと解像している。画面サイズがSmartViewのHDより小振りな15.6インチというのは4Kモニターとしては微妙なところだが、おそらくすでに市場に出回っているノートPCのパネルを採用することで、コストダウンを図ったということと思われる。表示のクオリティもそうしたPCに近いもので、自ずとそれなりの限界は出てくるが、ピクチャーモニターとしては必要にして充分といって良いだろう。なによりもSDI入力対応の4Kモニターが税抜242,800円というのは破格といえる。

ビデオはSDはもちろんHDでも常に放送業界が規格を決めカメラなど様々な機材を作り出し、それが業務用や民生用の機材へと普及していくという形で進んできた。4Kの場合は逆のようで、放送業界で規格を決めたり機材を開発する以前に業務用や民生用が先行しており、今までとは異なった構図で普及が進んでいるといえよう。

Blackmagic Designは、カメラはもちろんのことキャプチャーカードやルーターなど4Kに対応した様々なビデオ機器を積極的に市場に送り出しているほか、DVI×4やHD-SDI×4といったHD画像を4つ送るというような力技的な伝送方法から、光ファイバー1本で4K伝送可能な12G-SDI規格を独自開発するなど、4Kのオピニオンリーダー的存在となっている。今年のNABでも新製品を多数発表しており、新たなビデオ制作環境を構築する上でBlackmagic Designの製品は欠かせないものとなったといえよう。

WRITER PROFILE