txt:荒木泰晴 構成:編集部

はじめに

「露出計って何だよ。カメラに積んであるじゃないか」と言う声が聞こえてきます。

「それじゃ、アナタの露出は正しいの」と、問われて答えられますか。

どの状態が適正露出なのかどうやって判断しているんですかね。そもそも「適正露出って誰が決めているのか」わかっていますか。静止画でも動画でも、「露出は永遠のテーマ」です。

デジタルでは「RAWで撮っときゃ、後で何とでもなるんだから、現場では適当でいいや」と、思っている若いビデオグラファーが沢山いるようですね。

「だから、露出はカメラ任せでいいんだ」と思っていたとしたら、「アナタの個性はどこにある」と、爺のいやがらせが始まります。

適正露出って何?

フィルム時代には、モノクロの他に、カラースライド用のリバーサルとカラープリント用のネガの2種類のフィルムがありました。もちろん、現在でも販売されています。

ざっくり言って、リバーサルはアンダー目の露出に強く、ネガはオーバー目の露出に強くなっています。そんな特性から、爺は、ISO64のリバーサルでは、内蔵露出計をISO100~125にセットして、撮影していました。

デジタルでは補正の範囲が広いRAWがネガ、狭いJPEGがリバーサルのような感じです。

最近のデジタルカメラの内蔵露出計は非常に良くできていて、オート露出でもほとんど綺麗な画面に仕上がります。ヒストグラムで波形を見ると、ハイライトは白く飛ばず、暗部の黒はつぶれません。「誰が撮影しても同じように露出が揃って」しまいます。

ニコン クールピクスW300(左)、アリフレックス35IIB(右)

W300は小さなカメラなのに、オートで4K動画が撮影でき、水深30mの防水機能があります。便利になったもんです。対して、35mmフィルムを撮影するアリフレックスは大きなカメラですが、全てカメラマンの技量で撮影しなければなりません。これを不便と感じるか、個性が発揮できると思うかは、アナタ次第です。

爺のビデオ撮影は、1980年代、カメラとビデオレコーダーが有線で結ばれた3/4インチENGシステムを使ったのが始めです。3管式ビデオカメラの取り扱いが繊細で、「レジ合わせ」(今では死語)が必要だったので、ビデオエンジニアが助手としてチームを組んで居ました。

ビデオエンジニアは露出も管理していましたので「もう少し絞ってください」とか「もう少し絞りを開けてください」と、指示されたことを覚えています。これは、白飛びと黒つぶれを防いで、テレビの再現域の適正な範囲に露出を合わせるためでした。

テレビ取材の場合は、これで間違いなかったのですが、ドキュメンタリーや企業PRの場合は、この制約に捕らわれる必要はありません。

爺は、白を飛ばすことは嫌だったので、黒がつぶれても、ハイライトのディテールを出すフィルムに近い露出で撮影していました。

これが、以後に言われる「シネガンマ」に近い露出でした。

「何だ、ビデオエンジニアの指示を聞かないのがシネガンマって言うのか」と、思ったものです。デジタルになった今でも、内蔵露出計の指示から3分の1絞り絞って、黒を締めた露出をしています。これが、爺の適正露出で、他のカメラマンの露出とは違います。

つまり、「適正露出とは、そのカメラマンの個性で選ぶもの」で、基準があるものではありません。

露出計の種類

爺は膨大な数の露出計を使ってきました。東京綜合写真専門学校時代のカメラはニコンFで、露出計は内蔵していません。日本シネセル時代のフィルム映画カメラも、内蔵していませんから、単独露出計を使うのが当たり前でした。

ライカM3に装着された「VoightLander VCメーター」。アクセサリーシューに可愛く収まるので、カメラ女子にも人気

爺の分野はドキュメンタリーでしたから、スタジオで照明を測る入射式露出計。野外で反射する色の違いを測る反射式露出計。測りに行けない遠い被写体の反射(測定角1°)を測るスポットメーターの3種類を、常時、持ち歩いていました。

爺の3種の神器。入射専用「セコニックスタジオデラックス II」(右手前)、広い角度の反射を測る「ゴッセン デジシックス」(古くはセコニック マスターIV)(左手前)、スポット専用「ペンタックス スポットメーターV」(奥)

最近では、これらを複合したマルチメーターが、単独露出計として生き残っているようですね。

セコニックスタジオデラックス II(手前左)、ペンタックス スポットメーターV(手前右)。この2つを複合したのが、セコニックのデジタルマスター(奥)

複合機は使いにくい

「単独露出計を持つ気は無い」という方々は、読んでもムダですから、ここで止めといてください。

入射とスポットを複合させたメーカーの努力には頭が下がります。ところが、複合したことによって、各々の設定が必要になりました。爺の頭では付いていけないほどです。スマホを使い慣れた若い世代には、多分、問題はないでしょう。

入射では、ピンポン玉(測光部)を出したか引っ込めたか、反射では測る範囲を決めても忘れます。「お前が悪い」と言われれば、その通りですが、アナタは使いこなしていますか。

忙しい現場では、「ありゃ、設定を間違ってた」ということはないですか。感度設定ボタンに触ってしまって、いつの間にか「何だか明るい露出になってた」という経験は、デジタル露出計では、爺にも何度かありました。そんな時、経験の蓄積があれば「こんな値ではないな」と気が付きますが、露出計を妄信すると後の祭り。

そんな経験から、爺は今でも単独露出計も併用しています。

爺のフィルムロケーションに使う露出計。セコニック(左)、広い角度の反射を測るデジシックス(右)。スポットメーターは持って行かなくなった。背景は1973年のパリロケで買った、第2次大戦フランス軍の弾丸入れ。これに露出計を入れ、ベルトに着ける

数字なのか針なのか

セコニック(アナログ)(左)、「ミノルタ オートメーターVF(デジタル)(右)

「何を言ってるのか、数字に決まっているじゃないか」と思ったアナタ、じゃあ、F2の次のF値は何ですか。F2.8ではありません。フィルムでもデジタルでもF2.3です。次はF2.5でF2.8は3つ目。フィルム映画では、カメラマンの指定する適正露出から+-3分の1絞りの範囲に入るように計測しなければなりません。これは、プリンターで補正できる範囲が狭いので、露出計を操るチーフ助手の技量が求められるわけです。この辺の微妙な補正をするには、「針の位置を見る方が速くて、読み間違いが無い」というのが爺の経験です。

また、各々のシーンによって、照明比も揃えなくてはなりません。例えば、キーライトが1に対して、押さえが4分の1なら、針表示なら、2目盛少なく照明すれば、目的の照明比が得られます。

赤針が160~320の中間を指している

赤針を40~80の中間に2目盛分落とせば、照明比1:4

デジタルでは、まずキーライトをF5.6に合わせて、押さえをF2.8にするわけですが、瞬時に換算できますか。学生の実習を見ていると、これが難しいようです。

内蔵露出計では、入射光による照明比の測定ができないので、少なくとも入射専用露出計は単独で持つ必要があります。

理想の露出計-デジタルとアナログの融合

針表示の露出計の欠点は、

セコニックの操作ダイヤル。感度100にセット、赤針160~320の中間に黒三角を合わせ、24コマの赤線のF値を読むとF3.5。爺の老眼には大変

拡大すると煩雑さがわかる

1.感度が低いので低照度が計れない

最近の高感度デジタルカメラには対応できません。

爺の現役時代、低照度が測れる露出計は、「ゴッセン ルナシックスF」(左)、「ゴッセン ルナシックス3」(中)だけだった。右下から顕微鏡測光用、光源ダイレクト測光用(引伸し機ランプの四隅を均等に調整する)、スポット測光用の各種アダプター

ゴッセンは入射、反射兼用機だが、入射は使い勝手がよくないので、反射専用に使っていた

2. アナログメーター機構は、衝撃に極端に弱い。

落としたり、ぶつけたりすれば表示が狂うか、壊れます。水中用の露出計は船上で手荒に使うため、何台も壊しました。

水中露出計「セコニックマリンメーターII」。何台も壊したので新品を含め3台キープ

そこで、「デジタルで針の動きを表示できないのか」とメーカーに質問したことがあります。

メーカー:できないことはありませんが、何故ですか

爺:デジタルメーターは高感度と衝撃に強いので、現場で使うには頼もしいのですが、デジタルの数字を忖度して換算する場合があって、間違うことが多いんです。アナログ表示なら間違うことはありません

メーカー:そうですか

でも、進展はありません。

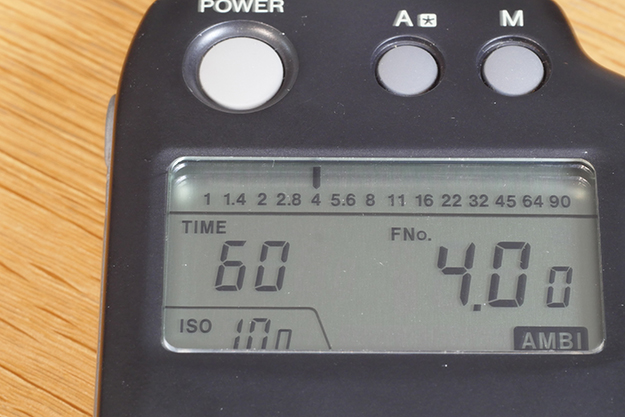

ミノルタのシンプルな表示部。感度100、1/60秒、F4。これなら読み間違えることはない。写真用にはこれでよい。上の小数字はアナログ表示

爺:反射露出とスポット露出はカメラの内蔵露出計に任せても、まず間違いはありませんし、モニターでチェックすれば確実です。ただし、微妙な照明比を揃えることは、カットを並べて見なければ判断できません。

このチェックを省いて、確実に照明比を揃えるためにスタジオ撮影に入射光を測る露出計は欠かせません。内蔵露出計で入射光は測れませんから、入射光専用の露出計を作ってくれませんか。シネ専用機は多くは売れないことは承知の上でお願いします。

進展はありません。

TIMEをコマ数に変更して、アナログ表示を大きくして、3分の1絞りの線を入れれば、低照度と衝撃に強い、使い勝手の良いシネ用入射光専用機ができるのだが

照明比をコントロールするためには単純なアナログ表示の方が間違いなく使い易く、照明を使うスタジオ撮影には必須です。

カメラマンの個性を表現する

宮川一夫(羅生門)、中井朝一(七人の侍)、宮島義勇(切腹)、成島東一郎(心中天の網島)、林田重男(東京オリンピック)など、名匠と呼ばれたカメラマンの画面を見ると、それぞれの個性が明らかです。戦後の映画全盛時代には、感度の低いモノクロフィルム、性能の悪いレンズ、使い勝手の不自由な大型カメラを使って、数々の名作が創作されました。現在でも、その時代に助手だったベテランカメラマンが独自の画面を創作しています。

便利なデジタル機材の発達によって、誰でも同じ画面を撮影できてしまえば、プロカメラマンは不要になるでしょう。そんな時代に生き残るには、「独自のフレームと露出で、カメラマンの個性を表現する」ことだと、爺は思います。

多くの若いカメラマンがブームに乗って、オールドレンズやボケレンズを使った画面を個性と勘違いすれば、結局、個性の無い画面の羅列になってしまい、カメラマン全体の寿命が短くなるのは目に見えています。

「きちんと腹の据わった、個性的な画を撮らんかい」

WRITER PROFILE