txt:荒木泰晴 構成:編集部

はじめに

昨年は様々な「いやがらせ」の数々、お詫びいたします。

初春を寿ぎ、最初のテーマは崇高にして畏き「寿命」です。

爺は今年9月で72歳になります。6回目のネズミ年。

日本シネセル株式会社撮影部に入社する前に、「アルバイトに来い」という指示があって、1969年の秋、交通事故の取材に「三脚担ぎ」として勤務して以来、50年以上映像業界に関わってきました。

日本男性の平均寿命が80歳強だとすると、残り10年弱です。そこまで仕事ができるとも思えませんが、カメラマンからプロデューサーを経て「意地悪ジジイ」まで50年実働なら、仕事の寿命は長い方でしょう。

人に対して機材の寿命は遥かに長いものです。

写真の原点、1839年の「ダゲレオタイプ」カメラでさえ銀板写真を撮影することができますし、エジソンが1890年に作ったキネトスコープカメラも構造はシンプルですから、やろうと思えば撮影できるでしょう。

これらの機材の寿命は優に100年を越えて、いまだに維持されています。

人も機材も「基本的な技術が確立」され、フィルムのように「規格を変えようがない」場合は、「同じ土俵で切磋琢磨することが可能」でした。

ところが、デジタル時代に突入したとたん、様相が一変しました。

例えばスチルカメラ

ビデオグラファーで写真を撮影しないアナタでも、ニコン(写真1)、キヤノン(写真2)のスチルカメラは知っているでしょうし、ライカ、ローライ、コンタックス(ヤシカ、京セラではなくドイツ製)なら、カメラの姿が思い浮かぶことでしょう(写真3)。

写真1:ニコンFを3台キープしている。中身はライカの機構とほとんど同じ

写真2:キヤノンIIS改、これも内部機構はライカのコピー

写真3:ローライフレックスT(左)、ライカIIIA(右)。どちらもオリジナルからほとんど変わっていない

中でも35mmフルサイズの元祖「ライカⅠ(A)」は、発売が1925年。95年経った現在でも完璧な修理が可能です。

国産ではプロ向け一眼レフの元祖「ニコンF」が1959年の発売。1974年まで15年間製造され続け、「日本の一眼レフを世界の一眼レフにした名機」で、46年後の現在でも修理可能の現役機です。

電子回路が無い機械式のスチルカメラは、メーカーのサポートが無くなっても、修理技術者によって修理、復元が可能です。

例えばシネカメラ

ミッチェル(写真4、写真5)を知らなくとも、アリフレックスのアレクサ(ALEXA)シリーズはデジタルシネカメラの代名詞として、PRONEWSの読者なら誰でも承知。

写真4:ミッチェルR35MKII。アメリカ製

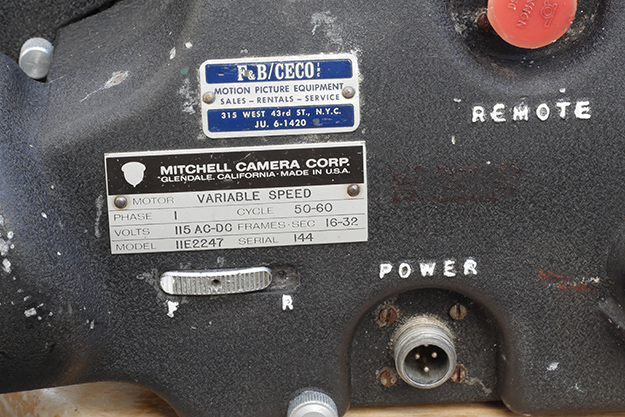

写真5:ミッチェルのNo.144モーター銘板。ボディ総数は200台程度の製造か

デジタルカメラ以前のフィルムを撮影するアリフレックスは、35mmが83年前の1937年、ナチス政権下の発売(写真6、写真7)。16mmは68年前、1952年の発売(写真8、写真9)。アリフレックスは、1964年の東京オリンピック公式記録映画のために大量に輸入され、一挙に普及しました。

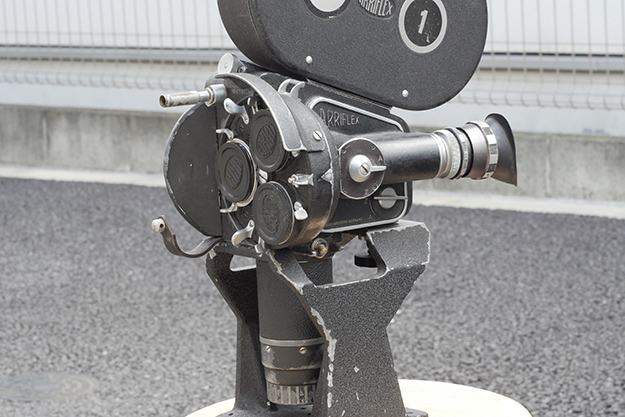

写真6:アリフレックスIIC BV。ドイツ製

写真7:No.10000。このナンバーのライカなら高値間違いなしだが、映画カメラは?

写真8:アリフレックス16ST

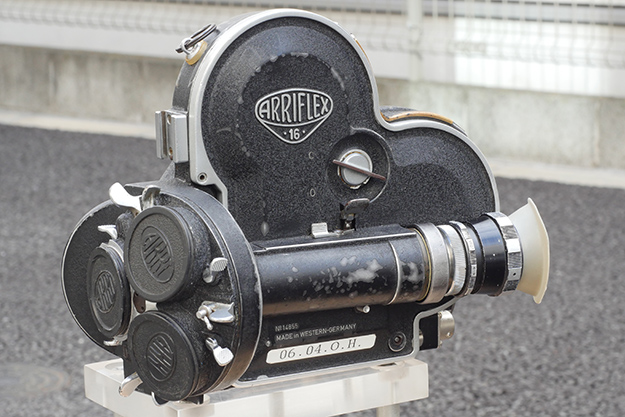

写真9:No.14855。爺が日本で見た最大のナンバーは20000+1桁

とは言え、アリ35、16ともに、総生産台数は2万台程度ですから、現在のデジタルカメラとは比較にならない少量生産です。アリフレックスに限らず、電子部品を使わないアナログのシネカメラは、現在でも修理可能です。ただし、30歳以下のカメラマンやビデオグラファーは使ったことはおろか、見たこともないでしょう。

フィルムで撮影したいカメラマンが増えてきた?

「ホントかね」と考えるのがフツーですが、ハリウッドのフィルム復活を見ていると、「日本でも何年か遅れてブームになるかも知れないな」とも思えます。

爺が代表の「16mmフィルムトライアルルーム」にも、「16mmをやりたい」というメンバーがボチボチやって来ます。

最近は、個人として16mmを体験したい、というより、映像プロダクションの業務として「フィルムでも撮影できます、と言える実績を持ちたい」傾向が顕著です。

「デジタルだけでは競争に勝てない」現状では、「フィルムもOK」とプレゼンすれば勝率が上がるかもしれません(そんなにアマくはないけどネ)。

企業間の競争は置いといて、「フィルムで撮影の基礎からきちんと学習すれば、カメラマンとしての寿命が延びる」ことは爺の実感です。

生き残っているカメラマン

現在、劇映画のスタッフタイトルを見ると、フィルム時代から活躍している60~70歳世代のベテランが起用され続けています。ナーンデカ?理由を書かなくてもアナタはもう判っていますネ。

「撮影技術の基礎が違うんです」。

フィルムは基本的に「写らない」もんですから、「写すためにどうするか」考えながら撮影します。

カメラ、レンズ、フィルムの選択、露出と色の管理、ライティング等々、最適な判断が総合的に求められます。

フィルムは現像してラッシュを見るまでは「誰も結果が判らない」のですから、「失敗しない技術を身に付ける」までに長い修業が必要で、それに耐えたカメラマンだけが生き残っています。「レジェンド」と呼ばれるのに相応しい方々ですが、実働50年をクリアする超ベテランは数えるほどしかいません。

「蓄積された経験と知識が信頼感」に直結して、長いカメラマン寿命を保てる「生きた実例」の皆さんです。

アナタの寿命

さて、デジタル時代に生きるアナタの寿命(実働)は何年でしょう。

「長い修業は嫌だ」と思っている方々もたくさんいるでしょうが、アナタが「カメラマンとしてメシが食える状態」になるまでに、何年掛かりましたか?

「カメラを持ったその日がカメラマンデビュー」という、幸せな人もいるかもしれません。フツーは、何らかの実績を積んで、「他人様からカメラマンとして認められる」までは、メシが食えませんね。

爺が社内で「1本任せるぞ」、と言われたのは、入社してから6年目の1975年。

「早い方」でした。

「助手からカメラマンとして認められるまで10年必要」が当たり前の時代です。その間に耐え切れずに辞めたり、職業を変えたスタッフは数知れません。中には、「爺より間違いなく上手い」カメラマンもたくさんいました。

爺は、1983年に「つくば国際科学技術博覧会」展示映像制作のために、プロデューサーに指名されても撮影は続けていましたから、「根はカメラマン」です。

人材の養成に10年の長い時間を掛けられたということは、「試行錯誤を続けながら技術を蓄積することができた幸せな時代」だった、とも言えます。

現在、長期に渡って人を育てることができる余裕のあるプロダクションは何社あるのでしょう。

「そんな長い訓練が要らないのがデジタルだろ」と、会社の上層部が思っていたとしたら、「カメラマンは消耗品。どんどん交換すればいいんだ」となるのは必定です。

その風潮からすると、「仕事寿命50年なんて望むべくもありません。10年がいいところ」。年齢、コスト(ギャラ)、時代の感覚が合わなくなったらお払い箱。仕事が全くなくなります。

機材の寿命

爺がビデオを初めて撮影したのは、「4分の3インチ、通称シブサン」でした。

βカム、デジタルβ、HD、4K、8Kと移り変わって来ましたが、各々の寿命はフィルムに比べて短く、変化するサイクルも速くなっています。

民生用になるとヒドイもんです。βマックス、VHS、EDβ、8mmビデオ、レーザーディスク、アナログHDなど、「どこへ行ったんだ」(写真10、写真11、写真12)。

写真10:上から、ブルーレイプレーヤー、VHSレコーダー、レーザーディスクプレーヤー

写真11:VHSレコーダー(上)、業務用レーザーディスクプレーヤー

写真12:レーザーディスク。パイオニアは「半永久的にソフトの保存が可能」と宣伝していた

ネットには「デジタルカメラは3年経ったらゴミ」(写真13)の書き込みが目立ちます。最近では、「カメラは発売したとたんに陳腐化する」「行きつくとこまで行った」という実感が強くなり、新型カメラを買っても感動が希薄になりました。

写真13:レッド・デジタル・シネマカメラ・カンパニーのRed One。一世を風靡したが、学生も使わなくなった(撮影協力:東京藝術大学大学院映像研究科)

プロダクションにとって、数百万円するハイエンドの大型動画カメラは購入することさえ難しくなりましたし(写真14)、機材の耐久性を基本に償却することを考えるより、低予算の仕事が多くなっても利益が出せるように、どうやって凌ぐかが切実な問題です。

写真14:ソニーF65でさえサポートが怪しくなりつつある 撮影協力 東京藝術大学大学院映像研究科

消極的には、「外部の機材に頼るのではなく、無料で使える社有カメラやレンズを使いこなす技術で切り抜ける以外に方法は無い」と爺は考えますが、やたらに高価で大型の機材をレンタルしたがるのは、何故なんでしょう。

レンタル会社も「限られたグロス予算で、山のように機材を持って行く」風潮が顕著ですから、新しい機材を導入しても正常な利益が確保できなくなりつつあります。

「見た目の豪華な機材で、ハッタリをかまさないと仕事が得られない」としたら、「いやな渡世だなぁ」と座頭市でなくても言いたくなります。

アナタの寿命を延ばすには

さて、「働き方改革だから9~17時で終わりなさい」と言われても、「そんなことはデキネー」業界でもあります。

「星空のタイムラプスを日暮れから夜明けまで撮ってね」、なんてのは当たり前。断れっこありません。編集室も24時開営業でなければ採算はとれません。

「せめて残業代を払えるくらいの予算をください」と要求するためには、「会社と、そのスタッフに実力がある」ことが大前提ですが、「特殊な労働条件でありながら、正当な賃金が払えるほど予算が増えない」のは、映像業界だけでしょうか。

こんな業界の状態をどこかのお役所が「ブラック」と判断したら、映像制作が崩壊します。

仕事を発注するクライアントは、大企業、放送局、代理店、省庁など、言わば大企業の課長、部長クラスです。ご自分の年収は置いといて、「監督、カメラマンのギャラは高い」と、叱られるのも日常茶飯事でした。

部長さんの半分の年収があれば「靴でも舐めちゃう」し、体力の限界まで働くのを厭わない愛すべきスタッフたちですが、何で「ギャラが高い」イメージなのでしょう。

ギャラを低く抑えられた上に、「デジタルなんだから全体予算も削るよ。省エネでやってね」と、簡単に制作予算全体が値切られます。

映像制作に必要な経費、取材に掛かる交通費、宿泊費、食費を削れ、と言われても限度があります。

それでも、経営者は会社を倒産させるわけにいきません。

役員プロデューサーが、フリーランスのアナタに気軽に言います。

- 「こんな制作予算で取材に3日掛けたら赤字になるから、2日でできる範囲で頼むよ

- カメラは4Kなら何でもいいんだろ、レンズもカメラ付属の1本で行こう

- 監督が回して、ついでにカメラマイクで音も拾っといてね

- 編集は助手のギャラが無いから、監督がやってね

- 適当なナレーションを入れて、著作権フリーの音楽を貼ればいいよ

- それで君のギャラを含んで50万円で受けない?」

4Kで撮影から仕上げを指定されている企画書通り真面目に作ると、アナタの利益はありませんから、ロクな映像はできません。

そんな条件でも、断ったり、手抜きをすると、「才能がない」と難癖をつける、手前勝手でキビシーイ業界です。

年収が生活保護一歩手前では、何とか仕事に食らいつくガッツだけでは食えません。

また、「監督至上主義」の日本では、予算を無視して自分のワガママを通し、「他人様の言うことを聞かない若い監督」が制作に参加する場合もありますが、クライアントが「こんな監督とは二度と組まない」と匙を投げれば、一蓮托生でアナタの寿命も尽きます。

これでは、「お代官様、オネゲーでございます。年貢を負けてくださいまし。生きて行かれるだけでいいですから」と懇願せざるを得なかった、江戸時代の農民さながら「生かさず、殺さず」の毎日です。

ここまで追い込まれると、「才能がありながら、儲からないので嫌気がさす」という理由で、辞めざるを得ません。

そうです。アナタの寿命を決めるのはアナタではないんです。

プライベートジェット機を買うより、「人を育てる方が人生の価値を高める」と、お金持ちは考えないんでしょうかねェ。

「そんなことを考えないから金持ちになれたんだ」。それももっともな意見。

一人育てるには、2000億なんて言いません。1億もあればいいんですが。

「まあ、こんな国は発展せんね」とは、開高健のセリフ。

「そんなことは嫌だ」と思った諸君

機材はソフトを創るためにあるもので、カメラを売るために次々に新製品を出しても性能が頭打ちになって、ますます代わり映えがしなくなっているのに気が付いていますか(写真15)。

写真15:ニコンの最新型Z 6。ニコンはアダプターを自社製造しているため、機能の制限はあるものの、旧型のマニュアルから最新のレンズまで切れ目なく使えるが、ボディは3年維持できるだろうか

メーカーも、どんなカメラを作ったら売れるのか、判断が年々難しくなっています。

人間の能力を超えてしまった全自動カメラに頼って何となく撮っていると、カメラマンとして本当に長くメシが食えるでしょうか。

アナタの寿命を延ばすには、カメラに使われるのではなく、「カメラを使いこなす基礎技術と確固たる個性」しかありません。そこに、「体力と人見知りしない性格」が加われば、どこかに「見ている人」がいるものです。

映像業界に限らず、才能ある若いスタッフを育てることができる「見ている人」は、どの企業にも求められる人材です。

「企業を率いる偉い方々は、それを実践したから偉くなった」んですよネ。

爺の場合

爺は、「技術は良き先輩に教えを受け、プロデュースは良きクライアントに育てられた」と、心から思っています。仕事を発注するクライアントの担当者は、「スタッフの能力をきちんと把握して、良質の映像を制作させる」立場です。

失敗すると社内評価に跳ね返って来ますから、担当者の地位が上がる(少なくとも下がらない)ように、映像制作を成功させることも爺の重要な役目でした。

「現場が最高の営業」とは、クライアントでありながら、同じ博覧会プロジェクトを仕上げた「戦友」の言葉。

ある科学館の館長、「作る人が直接営業に来るんですね」。

ある財団の発注責任者、「社印を押した白紙の見積書を持って来て」。

爺の現役時代の発注者は、映像に限らず「この業者なら、期限と予算を守り品質の良い納品物ができる」ことが判っていました。

現在は必ず「発注者が決めたランクを満たした業者が入札」を行い、競争させなければ発注できない仕組みになってますが、爺が見ても「実力の無い業者が安い入札価格で落札する弊害」があります。

白紙の見積書を提出することなど、今では御法度ですが、信頼が成り立つ大らかな良き時代でした。

そんな懐かしい方々は、既に引退され、亡くなられた先輩もいます。

ここまで信頼されれば映像屋冥利に尽きますし、「最高の映像を創らなければならない」のは当たり前。

これら「座右の銘」を頂いた方々はクライアントではなく、爺を「見ている人」でした。

「上手に人を使いこなす、上手に人に使われる」ことは、発注者、受注者、観客に喜ばれる、「三方良し」の結果を産みます。

今は辛くとも、辞めなければきっと良いことがある。

人生の恩返しに、爺は寿命が尽きるまで「見ている」ぞ。

WRITER PROFILE