txt:西村真里子・編集部 / 構成:編集部

SXSWで広まる日本文化

オープニングスピーチを飾るSXSWプログラムマネージャーのヒュー・フォレスト

「SXSWでは“ZEN(禅)”の心が必要だ。なぜならぜ”ZEN”の状態がセレンディピティを呼び、思わぬ発見や出会えるからだ」

SXSW2018のオープニングスピーチを飾ったSXSWプログラムマネージャーのヒュー・フォレストの冒頭の言葉には“ZEN”についての言及が多かった。それは2,000を超えるセッション、10日間で40万人を超える来場者が来る場所では冷静な心でいるのが大事だということを伝えるためである。マインドフルネスも一般的になってきた時代には日本の精神が米国のカンファレンスでも感じられる。当記事ではSXSW2018で感じた“日本的”なものと(少し脚色がついているものもあるかもしれないが)、SXSW2018インタラクティブ部門で話題を呼んでいた日本の文化事例を紹介する。

インタラクティブの現場から

■Googleでは検索できないものを探す旅を語る

Googleでは検索できないものを探す旅に出ているタティアナ・マスラニ(左)

「なぜ私たちはここにいるのか?人生の意味は何か?神はいるのか?」

元Google社員で現在は作家として活躍するタティアナ・マスラニは、テクノロジーや科学が発達しても解決できない問いを探す旅に出かけた。毎日瞑想を行い、南米、インド、アフリカ、京都を旅し問いに対しての答えを探す旅についての記録をセッションで紹介していた。面白いのはSkypeを通じてサウスアフリカのヨガにも参加しているらしく、インターネットは精神的な旅を続ける手助けもしてくれていることがわかる。

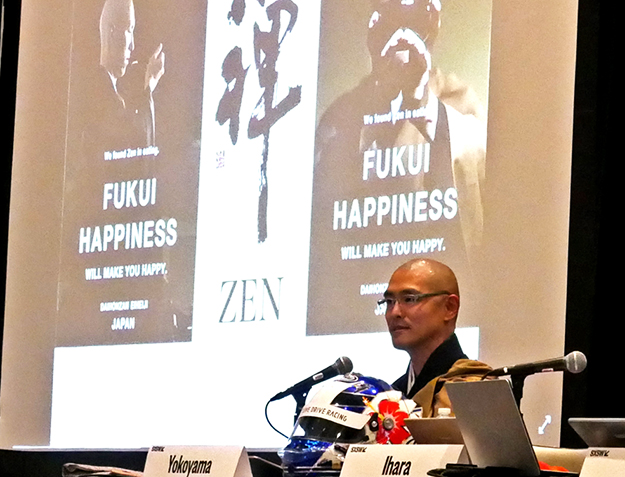

■永平寺の僧侶もSXSWに参戦

福井県の永平寺の僧侶がパナソニックとのセッションに登場し自動運転時代に必要な禅の精神について語った。本家本元の「禅」がSXSWに初めてインストールされた記念すべき年がSXSW2018である。

■禅、瞑想を手助けするプロダクト

東芝の瞑想をサポートするデバイス

東芝デザインセンターが紹介していたプロダクトは瞑想をする際に手助けしてくれるデバイスだ。手のひらに納まりの良い形状のデバイスを通じて、瞑想に適した呼吸方法を伝えてくれる。マインドフルネスの人気から展示ブースでは質問をし続ける方が並んでおり関心の高さが伺えた。

■スマホからアシスタントを召喚する

SXSW2018でデビューを果たしたSamsung Aurora

禅というよりはアニミズムに近いものだが、Samsung C-LabがSXSWで初公開していたAuroraはスマホを差し込むと自分のアシスタントキャラクターが召喚され、音声ベースでお願いを叶えてくれる。スマートスピーカーの声だけのコミュニケーションの味気なさにキャラクターが温もりを添えてくれる、というコンセプトだ。日本ではGateboxなども先行しているが、スマホを差し込むと充電もできるしコミュニケーションも楽しくなるAuroraは、家庭内でのスマホの新しいあり方を提示してくれているとも言える。

■“低度テクノロジー”という考え方

“低度テクノロジー”という考えでシンプルに楽しめるデバイスを開発する出村光世氏(右)

昨年までのSXSWでは人工知能、ロボティクスなど先端テクノロジー、高度テクノロジーを語ることが多かったが、今年は「今あるテクノロジーで何ができるか?」という進化よりも“ソーシャルインパクト”を意識するアプローチが気になった。オープニング基調講演を飾ったテクノロジーを活用し難民コミュニケーションを加速する「Techfugee」のジョセフィン・グーブは身近なコミュニケーションツールを使うだけで難民問題は解決できると語る(すごい技術よりも、ホスピタリティーの問題なのだ)。また、トレードショーに出展していた出村光世氏は“低度テクノロジー”という考えの元、シンプルなテクノロジーでどこまでエンターテインメントを楽しくできるのか?という実験を進めている。

■忍者のように動くドローン

「忍者ドローン」の今後の展開が楽しみである

ドローンの課題であるバッテリーと落下の危険性に対して”忍者”的に解決を目指すアプローチをするプロジェクトがある。「Todai to Texas」チームの一つとして参加していたNinja Droneはビニールハウスなどで活用できるドローンだ。まるで忍者の忍びのようにロープをつたって必要な場所に移動し、作業を完結するものだ。一つのロープの横移動するものはすでに存在するが、忍者ドローンは、そのアームで縦横無尽に貼られたネット上のロープを行き来できるというものだ。ロープを張るところがまず最初の障壁になると思うが「忍者ドローン」というキャッチーなアプローチでスタートアップしているのがセンス良いと思う。今後の展開が楽しみである。

■寿司職人の技をオープン化する“オープンミール”

寿司職人の技をオープン化する「寿司テレポーテーション」

トレードショーで大きく存在感を示していたのが電通チームの「寿司テレポーテーション」である。デンソーと組んでいる当プロジェクトは寿司職人の熟練の業をロボットアームに記憶させ再現性を高めるものである。賛否両論あるとは思うが衛生的でないお店でお寿司を食べるより抗菌化されたロボットで職人のお寿司を食べる方が良いという意見もあるだろう。実現可能性を問うよりはSXSWではデモンストレーションを見せフィードバックを受けるのが重要だ。何れにせよ寿司&ロボットアームで行列が絶えなかったことは出展としては大成功だ。

■三角おにぎりをいつでもどこでも味わえる

三角おにぎりを自動で握ってくれるパナソニックのONI ROBOT

パナソニックは昨年よりメイン会場から離れた6th streetというライブ会場などで賑わうストリートの一角に独自展示スペースを構えている。私が出会ったオースティンの若者は「パナソニックでおにぎりを食べた!」と喜んでいた。

今回展示されていたONI ROBOTは三角おにぎりを作ってくれるマシンだ。アニメの影響で海外でも「おにぎり」の認知は高まり、訪日外国人がコンビニおにぎりを好んで食べているシーンもよく見かけるようになった。ただ三角おにぎりは祖母や母から譲り受けないとなかなか習得するのが難しい。ONI ROBOTはこれから海外でも美味しい三角おむすびを食べられるキッカケになるかもしれない。

■けん玉のゲーム性を高めるDENDAMA

DENDAMAでけん玉の楽しさを可視化する

JETROブースで出展していたDENDAMAはけん玉をデジタル化する。けん玉の技を決めるとスコアが高くなることが可視化され、よりわかりやすくけん玉の楽しさを伝えていける。

■KEEP CALM & DO EXHIBISIONISM

100BANCH「Fundoshi Hack Project」星野雄三氏

今年100周年を迎えるパナソニックは、次の100年を考え「100BANCH」というプログラムを組み、スタートアップを支援している。その100BANCHからSXSWに4チーム出展していたのだが、パナソニックハウスはもちろんオースティンの街中でも話題を呼び、一緒に写真を撮って欲しい!という人たちが列をなしていたのが「Fundoshi Hack Project」である。ふんどし文化を伝えるとともに、ふんどしになっても恥ずかしくない体を鍛えるためのトレーニングもあわせて販売している。

プロジェクトをリードする星野雄三氏とはイーロン・マスクのセッションに一緒に向かったのだが、一緒に写真を撮って欲しいと声をかけてくる人が絶えなかった。ふんどし文化がSXSW来場者のInstagramやTwitterを経由して拡散されていく。

日本にSXSW Interactive文を広めた井口尊仁氏の新たな挑戦

知ったかぶりをなくすソフトウェア「Transparent」を紹介する井口氏

ここまでは禅や日本文化がSXSW2018インタラクティブ部門で広まっていた事例を紹介したが、最後に、SXSWインタラクティブ部門を日本に広めた功労者である井口氏のプロジェクトも紹介したい。

セカイカメラやARグラス「Telepathy」で2011年から日本の存在感を高めてくれた井口氏は今年「Transparent」というプロダクトを出展していた。「知ったかぶりをなくす」この仕組は会話の中で出てきたキーワードをある時は画像で、ある時はテキストでリアルタイムにログ化してくれるものだ。

例えば海外の方が「FUNDOSHI」と聞いてもすぐにはイメージつかなくてもそこにふんどしの画像検索結果があれば理解しやすくなる。この「Transparent」はソフトウェアなので入力装置や出力装置はお好みのもので良いようだ。たとえばVUZIX BLADEのような音声認識対応ARグラスで出力するのであれば、異文化の方とコミュニケーションする際にわからない単語が出てきてもメガネの内側に画像やテキストで補足がつくので知ったかぶりがなくなる。コミュニケーションの深度も高まるだろう。

マインドフルネスの浸透や、アニメによる日本文化が世界に広まった現在、テクノロジーやアイデア、デザインを駆使してSXSWのように多国籍で、多様なバックグラウンドの方々が集まる場所で「日本文化」を拡散していくのはプロダクト海外展開やインバウンドに向けて、とても効果が高いと考える。もちろん今までのSXSWでも同様の取組をしていたが、今年の出展者のマインド、展示内容、海外からの受け入れ方を見ているとこれから更に良い形で発展していく希望が持てる。もっともっとユニークな形で来年以降もSXSWで日本文化をみんなで広めていければ幸いである。

txt:西村真里子・編集部 / 構成:編集部