txt:村上岳 構成:編集部

ニコンZ 7の魅力

筆者は元々、スチルのフォトグラファーである。その時からずっとニコンのカメラとレンズを使用している。映像を撮ってみようと思った時に手にしていたカメラはD850で、いわゆるデジタル一眼レフカメラだった。写真撮影を第一に考えて作られているカメラを映像撮影に使うと、AFは追従しなくて、手ぶれ補正も食い付きが強くて、気をつけるべきことがたくさんあった。映像初心者の当時の筆者には、なかなか癖が強くて苦労した。今思うと、シネマカメラなんてそんなの当たり前で、他社のミラーレスカメラをうらやましかっただけだったと思う。

それからしばらくして、ミラーレスカメラ「Z 7」が発売された。D850の時に苦労していたAFは飛躍的に進化し、AFの速度や追従感度のカスタマイズも可能になった。外部収録による10bit N-Log出力にも対応し、動画性能が大幅に向上した。 映像用としてもかなり使いやすくなり、発売当時かなり嬉しかった記憶がある。

ミラーレスカメラを動画撮影に使うのには、「バジェットが限られていたため」という理由もあれば、「最小限の人数で荷物もコンパクトに機動力が求められるから」という理由も多いと思う。さらに動画を撮ると、たまに「サムネイル用の写真も撮ってくれませんか?」と依頼されることもある。ミラーレスの強みは、写真も撮れるし映像も撮れることだ。

そしてZ 7は高画素機だから望遠レンズを携帯しなくても、撮像範囲設定を約24mm×16mmのAPS-Cサイズに設定することでカバーできる。高画素機だからできる力技は、対応力を求められる現場では大変重宝する。そしてやっぱりニコンは昔から丈夫なことで有名だ。マグネシウム合金のボディとシーリングのおかげで、人混みだろうと悪天候だろうと怖いもの知らずなのも頼もしい。

あと、個人的に嬉しいのは、ニコンのカメラは一部の機種でXQDメモリーカードを採用している点だ。これが大変優秀で、SDカードの約4倍早い。現場で編集したり、素材を渡したいのに「読み込みに時間がかかっています!」なんてこともなく、4K撮影でも移動時間にパパッと読み込めてまう。現場で必ず起こる、あの微妙な時間が少ないのは嬉しい。ちなみに2020年2月に公開された「Z 7」「Z 6」向けファームウェア Ver.3.00でCFexpressに対応したので、もっと早くなった。

Z 6、Z 7はXQDメモリーカードに対応

「Z 7」「Z 6」をRAW動画出力にアップデート

ニコンは2019年12月17日、「Z 7」「Z 6」を対象にファームウェアアップで「RAW動画出力「ミラーレスカメラ「Z 7」「Z 6」のRAW動画出力機能の有償設定サービスのお申し込み方法について」を発表。筆者は以前から、シネマカメラでRAW記録した映像の現像における自由度を知っていた。「年内に発表します」と言われてから、ずっと待ち望んでいた。おそらく有償設定サービスをニコンプラザ新宿に持ち込んだ最初のZ 7ユーザーだと思う(笑)。

料金は、ニコンプラザまたはサービスセンターにへの持ち込みの場合は税込33,000円。修理センターに郵送する場合は、往復の送料を負担する必要がある。ちなみにショールーム持ち込みの場合は、空いていれば当日中に完了する。筆者の場合は、ふらっと家電量販店見に行ってる間に完了することができた。

Z 7のRAW記録はATOMOS社のNINJA Vを接続し、レコーダーのコーデックをProRes RAWに切り替え、カメラのHDMI出力をRAW出力に切り替えることで、4K UHD、FHDの12bit出力が可能になる。フレームレートは4Kの場合30Pまで、FHDは60Pまで記録できるようになる。ちなみに、内部記録は8bitではあるが、FHD120P記録と4倍スローモーション記録が可能で、スロー表現を行いたい場合に、音声を記録したい場合には120Pモード、音声が不要なときにはスローモーション機能というように使い分けることができる。

Z 7のRAW動画出力を[有効]にする

NINJA VはProRes RAWのコーデックで記録可能

Z 7のRAW記録は残念なポイントが一点あって、4K UHDでRAW記録しようとすると、記録フォーマットがフルサイズ(ニコンFXフォーマット)からAPS-Cサイズ(ニコンDXフォーマット)になってしまう。場合によっては、レンズ選びも変わってきてしまう(Z 6は4K UHDでもフルサイズのまま撮影可能)。

RAW記録を行うための有償サービスを受けると、写真のように設定画面のHDMIの項目の中にRAW撮影の項目が現れる。そこでON/OFFやフレームレートを設定する。

マジックアームを使ったセットアップ

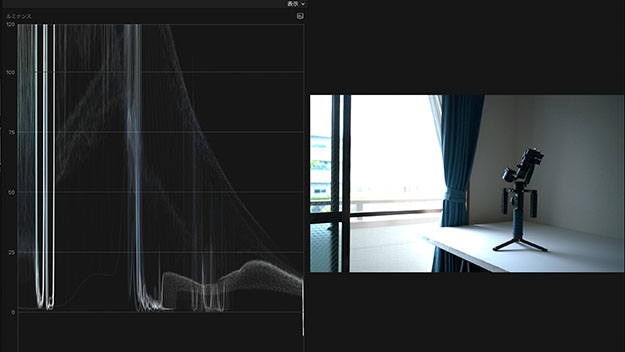

筆者の場合、前述のようにミニマムな機材量でかつスピーディーなセッティング変更が求められる現場が多い。そこで、Z 7はリグとNATOレールを組み合わせて、その時に必要な機材をつけている。ミラーレス機にトップハンドルとマジックアームまで付けると、バランスが悪くなる。トップハンドルの代わりに、マジックアームを使うようにしている。この組み合わせだと、ジンバルに載せかえるのも一瞬で可能。

Z 7+マジックアーム+NINJA V

SmallRig 汎用NATOクランプ

気をつけたいのが、Z 7とNINJA Vの接続がHDMIケーブルが抜ける事故。そこで、クランプでケーブルを固定するようにしている。

重量は、バッテリー抜きのカメラボディとモニターで大体1kgと、シネマ機本体よりも軽いため、長時間移動しながら撮影するような場合でも楽なのがありがたい。RAW記録時の変更点として、Z 7はRAW記録モードにすると背面モニターは通常通り映るが、EVFは使えなくなる。

とはいえNINJA VのHDRスクリーンは最大1000nitと明るく、モニターサイズも大きい。マジックアームで自在に動くようにしている分、撮影中にEVFや背面モニターを見ることはほとんどない。RECはカメラ側のRECボタンまたはモニター側から可能。RECしている時は、NINJA Vの画面に赤いフレームが出るので、背面モニターを見ていなくても逆RECの心配はない。

広いダイナミックレンジを実現するRAW記録

初めてRAW記録で撮影した時の感想を紹介すると、なんと言ってもテンションが上がった。まずダイナミックレンジが広いので、白とびしてる部分がカメラ内部記録に比べてかなり減る。その様子で、現場にいるみんなの指揮が上がる。

編集時、しっかり情報が残っていて戻せるのもRAWのありがたいところだと思う。筆者みたいなワンマンに近いビデオグラファーの現場だと、照明部なんていないので、おのずと照明を作っている時間は限られてくる。そうなると「広いダイナミックレンジでサクッと現場を保存して、編集でカバーする」なんてことができるのはRAWの魅力だ。次第にスタンダードになっていくと思う。

白飛びをした状態

白飛びを少し戻した状態

白飛びを大幅に戻した状態

気になるデータ容量は、2TBのSSDを使用してZ 7のFHD24PをProRes RAWで記録すると、だいたい8時間、4K UHD 24Pがだいたい2時間くらい撮影できる。1案件の撮影時間は人それぞれだが、家に帰って保管しておくHDDはあっという間にいっぱいになる。プラスに捉えればデータの保管を小分けできて事故のリスクが減るので、いいかなと思っている。

ProRes RAWをFinal Cut Pro Xで編集

ProRes RAWはアップルのmacOSに最適化された状態でスタートし、2020年5月にアドビのPremiere Proも対応するようになった。筆者は基本的に編集はRAW記録に対応していない時からずっとFinal Cut Pro X(以下:FCPX)を使っている。Macに最適化されているソフトのため、重い素材であってもしっかり動いてくれるのも頼もしい。FCPXの魅力の一つである、作業のスピード感はビデオグラファーに向いているソフトだと思う。

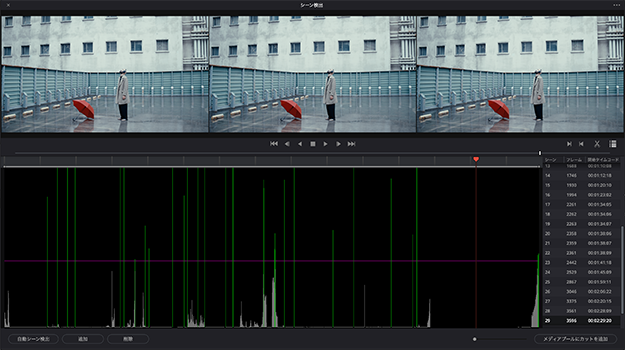

RAW素材の編集の流れを紹介すると、視聴環境はまだRec.709が主流という前提になると思う。編集プロジェクトをRec.709とした時、RAW素材をインポートするとだいたいライブラリに並んだ素材が白飛びした状態になる。この問題はライブラリの色処理をWide Gamut HDRに設定する方法や、Log変換する方法などで防ぐことができるが、筆者は白飛びしたままでもそのままタイムラインに並べている。

そのあとはビデオスコープを見ながらカラーホイールでRec.709の色域に収まるようにして、同じ現場環境であればそれをコピペ、確認して微調整の繰り返し。カラコレの段階は、こんな感じで進めている。

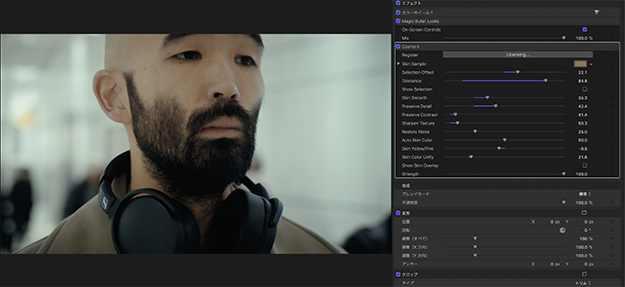

グレーディングに関してはケースバイケースだが、基本的にはセカンダリーをどこまでやるのかでFCPX内で終わらせるか、他のソフトと連携させるかが分かれると思う。筆者の場合は、だいたいFCPX内で済ませる。Magic Bullet Suite 13というプラグインがグレーディングからノイズ除去、スキンレタッチまで入っているので重宝している。

RAWの素材は編集時の幅の広さはありがたいが、文字通り「生の素材」なのでノイズ処理なども自分で行う必要があるので要注意だ。とはいえProRes RAWとFCPXの組み合わせはMac向けに最適化されたものなので、少し工程が増えたとしても快適に動作するし、書き出しも最近求められるような映像の尺ならカップラーメンを作って食べてる間には書き出される。これだけの結果が少し工程を増やすだけで出せるのなら、もう8bitの内部収録には戻れないと思う(もちろん依頼を受けたときの単価も上がるのも理由だ)。

グレーディングやセカンダリーといえば、DaVinci Resolveが優れている。DaVinci Resolveは直感的で、マスクのトラッキングとかが簡単に実現できるのが嬉しい。FCPXからDaVinci ResolveはXMLで連携可能。先ほど挙げたMagic Bullet Suitは、DaVinci Resolve内でも使えるので、自分がよく使う色を崩さずに更に細かいことをやりたい方はDaVinci Resolveを連携して使ってみてはいかがだろうか。

小型機でRAW記録がニーズにあったスタイルで撮影できる

まとめると、ProRes RAW 12bitで撮影した素材はFCPX内だけのグレーディングでも十分な結果を出すことが可能で、明らかにクライアントや見てくれる方のリアクションが変わる。ちなみにニコンの映像は、加工なしの8bitの映像でも透明感があって綺麗だと好評だ。

ProRes RAWはあくまでも保存形式でしかないため、絵を決めるのはカメラとレンズあってこそだと思う。フルサイズセンサーの滑らかなボケ感に加えて、ニコンにはいいレンズがいっぱいある。最新のZマウントレンズは、シャープでAFもしっかり喰いついてキレッキレな映像が撮れる。かと思えば、筆者がよく使うニコンのオールドレンズは柔らかい写りをしており、フォーカスリングのヌルヌル感のおかげでマニュアルフォーカスのしやすさがAF付きのレンズとは全然違う。これはあまり書きたくないのだが、ニコンのオールドレンズは中古市場で約3万円から手に入れることができる。

筆者が使用しているニコンのAI Nikkorシリーズ

レンズのこだわりは、もしかしたら筆者が最初、写真から映像業界に入っていることもあるかもしれないが、選ぶ楽しみがあるというのはいいことだと思う。イベント会場など対応力の求められる現場を撮りたい方や、少人数でもハイクオリティな映像制作をしていきたい方…。アフターコロナの現場のニーズに合ったスタイルで、撮影するために求められるのが小型機でのRAW記録だと思う。

さらに写真も撮れて、AFに任せられるシチュエーションでは自分の動き方に意識を注げる。ニコンのZ 7とRAW記録という組み合わせは、スピード感のある現場を作り、12bitの表現力で現場のテンションも上げられるセットアップだと思う。

最後に、技術的なことはわからないが、今後のミラーレス機の希望としては8Kなどの解像度は必要ないので、フレームレートの種類を豊富にしてほしい。4K120Pや1080で240Pなどをミラーレスで撮れたら、表現の幅が更に広がって嬉しいと思う。

村上岳

撮影から編集まで手がけるビデオグラファーとして東京を中心に活動。2016年明治大学を卒業。在学中からフォトグラファーとして活動し、その後ビデオグラファーに転身。企業VPを中心に2019年は海外での撮影経験もあり。Z 7のRAW対応にテンションが上がりすぎて、3ヶ月で18本自主企画をRAWで撮影したリールをTwitterにアップ。9万再生のプチバズりしました!その映像はこちら。

txt:村上岳 構成:編集部