壁全幅にCrystal LEDが敷き詰められた会場には多くの人が訪れていた。

まず最初にEpic Gamesの向井秀哉氏から海外のバーチャルプロダクションスタジオの現況のレポートがあった。世界にはLEDスタジオが500ほどあるらしく、それらの代表的なものについて詳細なスペックを交えながら実例が紹介されていた。

海外のLEDステージは、やはりスケールも大きくLEDも高さ5m、幅20mを超えるスタジオがザラにあった。ただ、LEDのピッチ数は2.3mmから2.8mmというところが多く、LEDウォールを大きく作って被写体からなるべく距離を取るという趣向だ。

それに対し日本のバーチャルプロダクションは先行してスタートしたソニーPCLとHibino VFX Studioが1.5mmピッチという高精細で始めたため、1.5mmピッチが基準となっている。高精細で被写体とLEDまでの距離がなくても大丈夫な状況を作り、スタジオを小さく作るという方向性で進化した。小型化&精密化が得意な日本人らしい気質を感じる。

カメラトラッキングシステムに関しても同様で、日本はほとんどが赤外線マーカー方式だが、海外でそれは約半分で、OptiTrackなどのモーションキャプチャと同じ方法でカメラトラックをしているケースが多かった。

LEDスタジオではアメリカ以外だと韓国とドイツの勢いが凄い。韓国は近年、映画やドラマ、エンターテインメントの分野で世界を舞台に展開していることから想像にたやすいが、ドイツはやはりクルマ大国。LEDスタジオが車両撮影と相性が良いのは周知の事実で、そういった意味で車両撮影可能なLED大型スタジオが目立ってきている。

その後、ソニーPCLのビジュアルソリューションビジネス部統括部長の伊藤隆嗣氏と角川大映スタジオ営業部部長の小林壯右氏による、角川大映スタジオステージCで展開するLEDウォールの期間限定の実運用についてのトークセッションになった。ソニーPCLは、2022年の2月から同社のクリエイティブ拠点「清澄白河BASE」に常設でバーチャルプロダクションスタジオを運用している。それと角川大映ステージCの棲み分けが興味深かった。

角川大映ではLEDウォールをフラットにして壁面近くに配置し、天井などの環境光用のLEDも設置しないということで、通常のスタジオ業務にも使いまわせるように設定しているという。LEDスタジオの需要がどのくらいかまだ探り探りの状況では、こういった使い勝手の良いスタイルが賢明なのかもしれない。

インカメラVFXやその周辺技術を組み合わせた技術的にチャレンジングな要素が多い案件では「清澄白河BASE」、スクリーンプロセスよりで大掛かりなセットや撮影所的な環境が必要になる場合は、角川大映ステージCとハッキリと特色が分かれているのも使いやすい。

続いてオムニバス・ジャパンのVP/VFXプロデューサー 徳重岳浩氏とVP/CGディレクター 近藤晋也氏によるプリレンダーCGとリアルタイムレンダーCGとの違いというトークでは、オムニバス・ジャパンが東北新社、電通クリエーティブX、ヒビノらと取り組むメタバースプロダクションのこれまでの活動に触れながら、今までMayaや3ds Maxなどで作ってきたものをUnreal Engineに最適化する方法についての貴重な意見が聞けた。

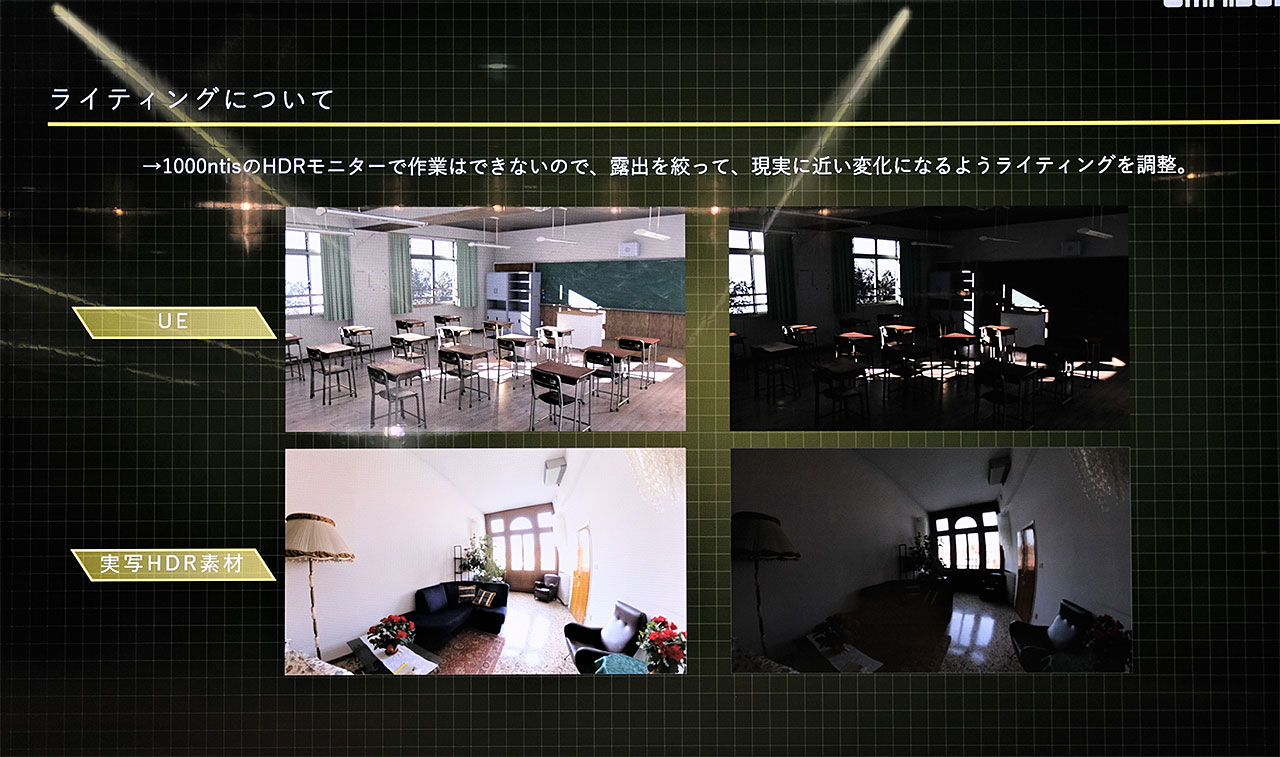

ただ、それ以上に興味深いのはデスクトップでの作業時とLEDウォールに出力した時の違いについて丁寧な技術解説があったことだ。

基本的にはLEDスタジオの環境はHDR 1000nitというダイナミックレンジの広い高輝度のLEDが使われている。通常作業しているPCモニターが250-350nitという環境なので実際の現場の状況を再現できるわけではない。それを確認するためには同じシステムで同じLEDパネルに出力するしか方法がないと思っていた。

ただ、本番同様のスタジオを使ってのテストは撮影日1週間~10日前くらいにあるアセットの再生チェックのタイミングだ。その時には「アセットの再生速度が保持されているか?」「表示の不具合がないか?」「アセット内の照明をどうするか?」など、いろいろあり、その場で調整できることには限界がある。

そこで通常背景などに使うHDRI(ハイダイナミックレンジイメージ)のイメージに近い画像を使い、UE5内のポストプロセスでHDRIの輝度の高い部分がギリギリ見える明るさまで絞り、UEアセットの輝度の高い部分の階調を確認しながら進めるという作業工程は、リアリティを高めることとテストの時間を短縮する意味で十分効果があると感じた。

そして終盤でスタジオブロスの金子元隆氏と嶋田裕太氏から、具体的なバーチャルプロダクションスタジオ設立に向けたシステムの説明と今までの経験からの詳細なアドバイスが語られた。

ここで通常の撮影ワークフローでは耳にしない役職としてVAD(Virtual art department)というポジションについての言及が面白かった。

聞くと正に今まで自分がChapter9という会社でやってきたことがこういったことだったので腑に落ちた。VADと名称が付くことで撮影現場でも理解してもらいやすい。VP用に適したCGアセットの準備から撮影時のステージオペレーションまでカバーする部署ということだ。

撮影がデジタルになって、フィルムとテープの時代にはなかったDIT(Digital Imaging Technician)という役職が、今では当然のように定着していることを考えると、このVADという役職もだんだんと定着するのかもしれない。

そして金子氏のこれからLEDインカメラVFXスタジオ事業を始める人へのアドバイスがあって、懇親会とインカメラVFXのデモへと移っていった。日本ではなかなか珍しいOptiTrackのシステムがSPICEから提供されていたが、カメラが乗っているのがキャスタードリーということもありトラッカーの本領発揮とまではいかなかった。

しかし、ここまでマニアックな内容に徹した4時間近くは相当なボリュームだった。インカメラVFX経験者だったら、かなり収穫の多いカンファレンスだと思う。ただ、興味だけで来てしまった人にとっては圧倒されるだけで終わってしまったかもしれない。

後日、Epic Gamesのサイトで、この時のアーカイブ動画とスライドが公開されるとのことなので、自分もゆっくり見て理解を深めたい。

小林基己

MVの撮影監督としてキャリアをスタートし、スピッツ、ウルフルズ、椎名林檎、SEKAI NO OWARI、などを手掛ける。映画「夜のピクニック」「パンドラの匣」他、ドラマ「素敵な選TAXI」他、2017年NHK紅白歌合戦のグランドオープニングの撮影などジャンルを超えて活躍。バーチャルプロダクションのVFXアドバイザーの一面も。CG背景アセット制作会社Chapter9のCTO。