『デジタルジレンマ』

『デジタルジレンマ』という言葉をご存知だろうか?米国の映画芸術科学アカデミーが提唱した考え方で、要はデジタル化された映像データを何かしらのデータストレージにアーカイブした場合、“長期的観点からみれば35mmフィルムをフィルム缶でそのまま保管しておくアナログ的保存法よりも非効率であり、結果的にはコストがかさみ、またデータ保存率の確実性も低い”とする考え方である。

ある試算によればデジタル技術のマイグレーションを考えると、それは約11倍ものコスト高になるという見解もある。この議論を取り沙汰されたのは、たしか2000年代中盤から後半にかけてのことで、その後も映画の世界はデジタル化が更に進み、現在では撮影から編集、上映、そしてアーカイブまで、ほぼ全ての工程がデジタルで行われるようになった。しかしこの長期保存をどうするか?という問題だけは、2014年になる今でも、決定的な解決策は見いだされていないのが現状だ。

デジタル化が進み、さらには4K・8Kといった大型の高解像度映像の世界へと突入して行く映像世界。LTOや光ディスクなどいくつか新しいアーカイブ方法が実際には運用されているが、使用している側も、そしてまた開発側の誰もが口からは「これがいつまでも続くという保証はないですから」という言葉をよく耳にする。

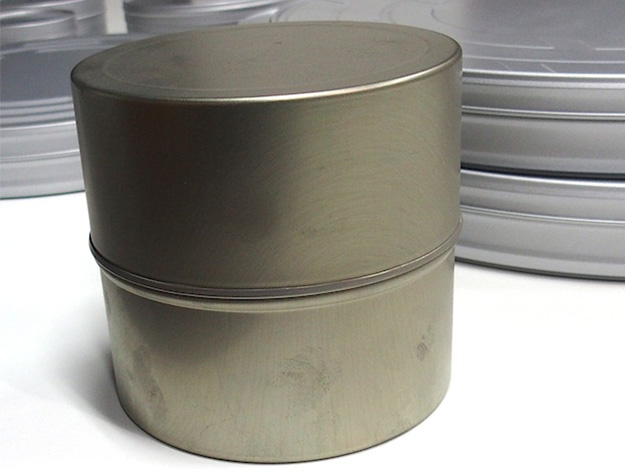

最初になくなってしまったという茶筒型のレントゲン用のフィルム缶

その一方で映画フィルムの現状は、周知の通り衰退の一途を辿っている。日本の世界的フィルムメーカーであった富士フイルムは、昨年4月2日のプレスリリース発表で、2013年3月で撮影用/映画用フィルムの生産を完全に中止したことを正式表明。コダックも一度倒産の危機に見舞われたものの、その危機を回避。映画監督などの掛け声もあって、以前のようなフィルム生産もまた復活するかとおもいきや、こちらもまたこの8月に、撮影用カメラフィルムの一部(コダックVISION3:16mmカラーネガ アトーン社 A-Minimaカメラ専用2種、35mmカラーネガ 200フィート巻3種)の生産中止を発表している。

しかしフィルムで撮影、上映された映画が華やかりし頃の名画の数々は、いまもフィルムのまま、いまもどこかの倉庫に大事に保管されている。アニメ制作会社のスタジオジブリやサンライズ(ガンダム)などは、すでにフィルムで残すことを実施している企業もあり、その理由も理解できる。文化を映像として半永遠に刻むフィルムは、今後どのような軌跡を辿って行くのだろうか?そんな疑念に一つ回答を持っている企業がある。

今回ご紹介するのは、そんなフィルムが輝かしきころの時代を支え続けた映画用フィルムの保存のための、いわゆる「フィルム缶」を専門に製造を続けてきた、そしていまもフィルム缶を製造し続けている企業、株式会社 足柄製作所だ。

創業60年の歴史と研究が支える技術

通常の35mmフィルム缶。大きい方がポジ(劇場プリントなど)、小さい方がネガ用(撮影用)

神奈川県西部の南足柄市にある足柄製作所は、企業としては今年創業60年を迎える。実際はそれ以前の1930年代、日本のフィルム製造の創世記から、パトローネ(フィルムの巻き軸)など、写真や映画のフィルム周辺に関係する金属部品の製作や塗装から始まった。その後様々な変遷を経て、最終的に残った軸となる事業がフィルム缶製造だったという。

石井氏:映画フィルムの出荷量が過去最も多かった時期は、おそらく2000年ごろだったと思います。そのころはネガとポジあわせておよそ数十万缶が出荷されました。

こう語るのは、現社長の石井昭光氏。石井氏は元々通信系大手企業に従事していたことあり、最新のデジタル機器事情に関しても詳しい。2008年に同社社長に付いてからは、映画フィルムの後退とともに、新たな事業展開への思惑を巡らせている。

現社長の石井昭光氏は、通信系IT企業から2008年に社長に就任。新たなフィルム缶の未来について、ここでしか持ち得ない技術を利用した次世代の構想を画策されている

ところで映画のフィルムには、大きく分けて35mmと16mmがあるが、35mm映画フィルムは映画保存、ネガフィルムは上映用、16mmは映画の予告編や予告、またニュース映像などに使用されていた。そしてフィルム缶もそれぞれ異なる形状をしている(※)。ご存知の方も多いと思うが、写真の丸い缶が35mm用で小さな缶は撮影ネガフィルム用、大きな缶がポジで上映用のもの、角の丸い四角い缶が16mm用だ。巻きの大きさによって、フィルム会社や映画会社からみると2000フィート巻きなど、フィート換算するが、缶メーカーからすれば300mm缶、450mm缶(3000フィート用)と呼ぶ等、缶の種類も様々だ。またプロになると年代別の缶の仕様によって、そのフィルムがどんな時期に作られたものかが見分けられるという。

※ちなみにコダック社製のフィルム缶は16mm用も丸い形状

16mm用の缶は角丸の四角い缶。これは暗室等で転がっていかないようにという配慮から生まれたという

このフィルム缶は一見、普通のスチール缶のように見えるが、その素材や製作工程には、実はかなりシビアな精度と品質管理が要求される。

石井氏:素材は亜鉛メッキ鋼鈑の遮光性に優れた素材で、特殊な表面加工を施してサビ等を防ぐ工夫をしています。またフィルム素材は、シリコーン、蛍光物質、水銀、および水銀加工物類、ホルマリン、硫黄加工部類、接着剤などに弱いため、これらに関する取り扱いが厳重に管理されています。一例として社内には蛍光ペンは持ち込み禁止で、社内に1本も存在しません。また温湿度管理や作業用手袋を洗うときの洗剤の材質管理、さらに衣類のボタンなどで傷がつかないような徹底的な管理をしています。

フィルム缶の製造工程を簡単に紹介すると、金属コイルから板金プレス機で缶の形状を切り抜き、そこに「紐だし丸め機」という、缶の上蓋部分の曲がった先(紐だし)を外側に折返して丸め込む(カーリング処理)。この技術が一般の缶と比べると製造工程において非常に特徴的である。

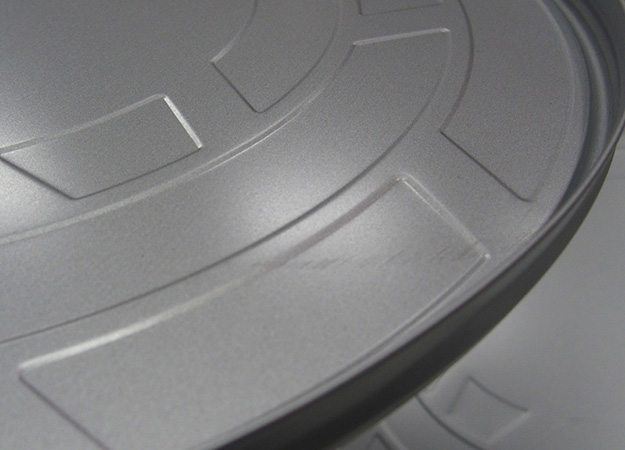

旧型の缶の模様は少し違う。時代によって外観の模様も若干変わっているようだ

石井氏:フィルム缶は蓋を持ち上げたときに、下の缶の自重(缶自体の重み)ですーっと自然に落ちる、というのが基本です。そうでないと不良品になります。また缶の外側の模様は強度を出すためにあります。これもフィルム会社によって、また時代によっても各社違っています。周囲の模様は、実は缶ごと落ちてしまった時などでも中のフィルム自体に傷がつかないような衝撃材的な役割もあるのです。

ちなみに缶の(特に内側)表面に少しでも傷が着いた場合、サビが発生する危険性があるため、すべて検品で弾かれ不良品扱いとなる。こうした缶の品質管理については長年のフィルム会社との研究によって生み出されたものだ。

内部表面に少しでもキズがついてしまうとサビや腐食の原因となり、フィルムへの悪影響が出てしまうため、すべて不良のNG品として弾かれる

時代の変遷とともに変化する需要

石井氏:フィルム缶の歴史として、時代とともに徐々にフィルムが無くなっていったのですが、まずは写真のフィルムが無くなって、その次に茶筒のようなレントゲン用のフィルム缶が無くなりました。

すべての分野においてフィルムがデジタル化しデータ化され、それとともにフィルム缶の需要も削減されていったのは言うまでもない。しかしいま、そのフィルムが新たな役割として見直されている。冒頭に先述した“デジタルジレンマ問題”における結論として、やはり長期的なアーカイブはフィルムが最もふさわしいのでは?という見解から、マスターアーカイブにおけるフィルム保管という利用法だ。長期アーカイブについては映画や写真などに関わる多くの業界団体でその手法が論議なされているが、一応に意見が一致している訳でもなさそうだ。

石井氏:私たちも様々な業界団体に参加させて頂いており、そこで感じるのはそれぞれの団体さんでも意見が異なり、また研究や理解の度合いも違うということです。ただ一様に言えるのは、デジタルにおけるメリット面は考えるのですが、デメリット面ではなかなかポジティブには考えにくいということ。そして、まだフィルムが長期アーカイブには最も向いているという意見で統一されている訳ではありません。しかしフィルムのメリットとしてハッキリ言えるのは、例え天災などで被害にあったとしても、フィルムならば埋もれた土から拾い出して、汚れを払って空にかざせば何が写っているか誰もがすぐに確認できます。デジタルメディアは、これまで出て来た全てのメディアにおいて、そういうことはできないので、いわゆる『ヒューマン・リーダブル』に最も優れたものであることは事実なのです。歴史文化遺産の記録を残すのであれば、やはりフィルムは長期保存に最も向いているものであり、すでにアメリカ、韓国など政策としてフィルムで保存することを決めている国もありますね。

こうした流れから映画用のフィルムのあり方が変わることでフィルム缶の需要も新たな市場に向けて動きはじめたようだ。

石井氏:これまでは映画フィルムを入れて『売るための容器』だったため、それがそのままラボ等に流れて、そのまま保管しているという流れだったのですが、現在ではその流通が無くなって来ているので、これからはフィルムを『保存するための専用容器』として活用して行こうという流れになってきているのが現状です。国内でも1、2年くらい前から数社の倉庫会社さんが、次の事業展開としてアーカイブ倉庫事業を始められました。素材の活用に関してはデジタルだけれども、オリジナル保存についてはフィルム、という会社も出て来たようです。

現在はこうしたアーカイブ事業者や映画製作会社、プロダクション、官公庁関係、その他私設団体などにフィルム缶の需要はあるという。

アーカイブ用途としてのこれから

石井氏:保存用のフィルム缶はいわば「風通しの良い」缶のほうが良いわけです。自重で落ちて行くという部分にもちょっとした隙間がありますが、それ以上に今後はアーカイブ用のフィルム缶としての新素材を使用した設計変更や新規開発も考えています。これはいままでフィルム缶製造に携わってきた当社の責任の一部としても、当社がやらなければと感じている事業です。最近イタリア・ミラノにある老舗のフィルムメーカー、Ferrania(フェラニア)社が映画フィルム製造を復活し始めましたが、大手のフィルムメーカーがフィルム生産を中止したことで、小さい所が残れば、それはそれでマニア向けなどになり、そういう需要層は出てくるのではないかと考えています。いまは当社としても我慢時なのですが、もう少し経つと市場も集約されてくると思われ、これからの需要先としては国内だけでなく海外へも目を向けて行こうと考えています。

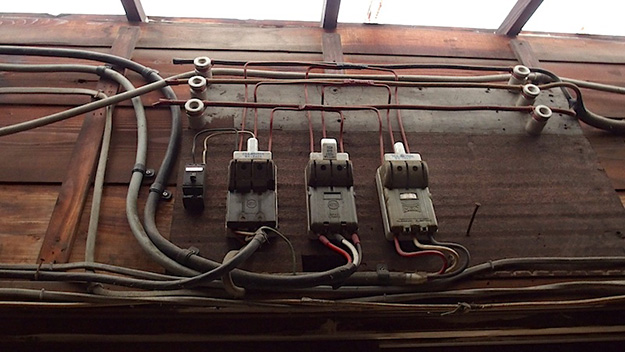

一部だけ見せて見せて頂いた工場内。細かい所は企業秘密も多いため見学NG

最新の研究では半導体に真空の状態で1000年保存する画期的なテクノロジーなどが大学で研究されてはいるものの、誰が1000年後にその技術を持って、果たして見られるのか?といったことを考えると、ヒューマン・リーダブルに富んだフィルムの可能性はまだまだ否定できない。とはいえ、永遠の物質などこの世に存在するわけもなく、もちろんフィルムも物理的な経年変化は避けられないが、その長期保存ために不可欠なフィルム缶は、これからも重要な存在になっていくと予想する。

創業当時からの社屋が今も残っている。いまは2階部分従業員用の休憩室などになっているが、さすがに老朽化が進み、近年建て替えの予定だという

P.S.普通の缶製造メーカーとは、これまでの過程や製造方法、そして管理技術が大きく違うため、工場見学もNGであったり、機密事項も多いためここには掲載できない話も多く、実際はトップシークレットの部分が多かった今回の取材だったが、快く取材に応じて頂き、ご協力頂いた足柄製作所様に、改めて御礼申し上げます。

WRITER PROFILE