txt:石川幸宏 構成:編集部

そして今年も暮れていく2015

4K、8K、HDR、IPといった先端映像技術に終始しながら、今年もInterBEEが終わって1ヶ月が過ぎようとしている。個人的な感想としては、ハイエンドとローエンド、もしくは知ってる人と知らない人、必要のある人とない人など、様々なレベルでの必要技術の細分化が進行していて、各製品の市場も今まで以上に細くなりつつあること。そして高解像度化への技術進展に対して、その投資に本当に意味があるのか?高解像度=高画質なの?利益は確実に産めるのか?といった、疑心暗鬼もしくは暗中模索のなかの懐疑的な念が随所に感じられたことだろう。とはいえ、この業界は技術革新あっての業界である。これまでもそうだったように立ち止まることはないだろうし、誰かが足りない何かを補完/補正しながら、さらに進んでいくのだ。

そんな年間最大行事とも言える嵐が過ぎ去った静寂の中で、ふと考えてみたことがある。先端テクノロジーが支えている映像は、本来どういうものであるべきか?本当にその技術は撮るべき残すべき映像のために活かされているのか?もちろん何を撮るにせよ良い映像であることには意味はあるのだが、昨今はあまりに最新技術ありきの映像ばかりに気を取られているように思えてならない(自身の職業柄もあるが…)。

伝える手段としての映像は、我々の生活にとっていまや大きな意味と価値を持った。しかし、テレビにも思想統制的な報道規制とも思われる圧力がかかったり、IP化が進んだとしてもネットですら表現が制限されるような時代である。本来の映像が持つ『伝える力』は、現在の日本で本当に機能しているのだろうか?12月18日(金)18:30、多くの映画ファンが「スター・ウォーズ」の最新作の封切りに向かって行くのを横目に、同じタイミングで全く異なる志向の映画上映会に参加した。実はこちらのほうが強い“フォース”を感じたからなのだが!(笑)。冗談はさておき、そこで目にしたのは、上記の懸念を払いのけてくれる真の映像力だった。

震災当時、そしていまを伝える被災地の映像

その上映会とは、東日本大震災後の東北の子供たちの記録を追った3本のドキュメンタリー短編映画のチャリティー上映会だった。上映の目的は、福島県いわき市にある児童福祉施設「いわき育英舎」の子供たちにクリスマスプレゼントを贈る寄付を募りたいという主旨である。

12月18日に行われたチャリティー上映会には、狭い会場に満員の30名近い来場者が訪れた

この日、上映された映画は震災後に撮られた3本の短編ドキュメンタリー作品だ。1本目の「今、つたえたいこと」(2011年 25分 制作:きっと わらえる 2021製作委員会)は、震災の数ヶ月後に東北各地の被災地に住む小中学生の子供たち自身によるビデオメッセージで監督・撮影で制作された作品。2011年の東京国際映画祭で特別上映された作品でもある。子供たちの、多くのボランティアや復興支援への感謝の気持ちが生の声として収められたものだ。

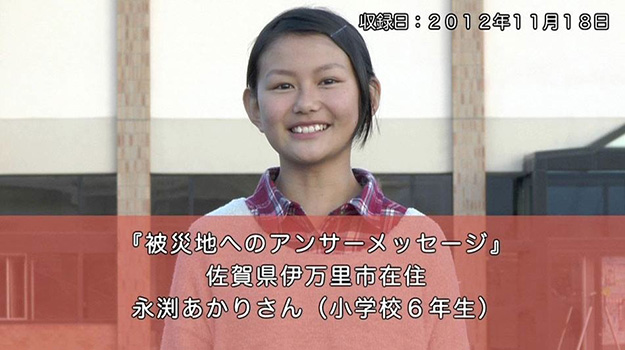

株式会社いまココの代表取締役 井手広法氏の郷里である佐賀県の伊万里市で映像制作ワークショップを行った時に、「今、つたえたいこと」を見せた時の感想を、小学生たちに伝えてもらった時のドキュメント。福島と同じく彼女の住んでいるところからほんの30kmのところに玄海原子力発電所があり、同じような恐怖を感じていると話す

2本目の「ぼくらのゆめ」(2012年 19分)も、同年代の子供たち自身の手による作品。震災後、福島と同等の被害を受けながらあまり注目されなかった茨城県北茨城市の子供たちからのメッセージとして、一年後も震災復興に日々を追われる中で感じているこれからの自分の夢と、自分たちの町をどう復興させたいか、そして10年後の自分の姿の想像と未来の自分たちへのメッセージを、子供たち自ら素直に語ったドキュメンタリー作品である。

宮城県気仙沼の小学校5年生たち。2012年当時の気仙沼は、まだ海岸沿いの地域がヘドロによりむせ返るほどの臭気に満ちており、マスクなしに撮影を行うことは困難だった。そんな中を毎日通学し、被災した自分たちの街を自分たちの手で復興したい!と願う子供たちが大勢いたという

3本目の「おいでよ!東京」(2013年 21分)は、2012年から毎年開催されている児童養護施設の子供たちを支援するための、あるプログラム/イベントの一日を綴ったもの。東京・豊洲にあるキッザニア東京に子供たちを招待し、初めての新幹線に乗って東京にやってきて、様々な仕事体験とお台場の広場でのびのびと走り回ってもらおう、という311の大震災をきっかけに設立された、東北の児童養護施設への支援を行っているNPO団体「BLUE FOR TOHOKU」が企画するイベントを記録したものだ。

「おいでよ、東京」2013年開催時の東京・豊洲での集合写真。施設の子供達は、別れる時間が迫ってくるにつれ、それまで仲のよかった大人たちに対して一様によそよそしくなっていく。最初その理由は分からなかったそうだが、子供達と深く接していくうちに別れる辛さを自身の体験から解っているので、それを出来るだけ味あわないように段々距離を取る。自己防衛本能ともいえる態度を、子供達は誰に教わることもなく、ほとんどの子たちが同じ反応をするという。そんな中での記念撮影だった

BLUE FOR TOHOKUは、東日本大震災をきっかけに発足した、震災遺児を含む児童養護施設への支援を行うNPO法人。被災地以外の町で暮らす人々が食事や買い物をすることで自動的に被災地支援が行えるような経済システムを構築したいとの思いで立ち上がった有志で結成された

一般公開が出来ない現実

この作品を制作・監修し、上映会を企画したのは、株式会社いまココの代表取締役 井手広法氏だ。井手氏といえば、映像業界で知っている方も多いと思うが、いまから13年前、Panasonic AG-DVX100が発表された2003年当時に、インディペンデント映像分野の推進を促すデジタル映像工房として設立された“Studio DU”の代表でもあり、それ以後のデジタルビデオでのインディペンデント映像制作を長期にわたって広く推進・発展させる一翼を担ってきた方でもある。

その井手氏があの311の大震災を機に、被災地の子供にフォーカスした映像作品を撮り続けている。その理由は何だったのか?

井手氏:まず「怒り」と「贖罪」という2つの大きな理由がありました。311の一週間後、まずは自分がやれることは無いか?ということでボランティアとして現地に入ったのですが、あのような緊急時にも関わらずの現地の行政の杓子定規な対応や、もしもの時のために作られた巨大な給水タンクがいざというときに単なる邪魔になって、目の前でそれを穴をあけてキレイな水を流さざるを得ないといった、自分ではどうにも出来ない「怒り」があらゆるところでありました。

「贖罪」の念は、自分の目の前にいる子供たちを助けることが出来なかったこと、線量の多い地域で通学する女学生に、申し訳なさそうに大量のレインコートが欲しいと言わせてしまうことなど、自分たち大人がしてきたこと、これって一体何なんだ…と思いました。現地での様々な「自分はなんてことをしてしまったのか?」という体験がありました。そのうちに自分の中で何か出来ないかという中で、自分が「映像」という武器を持っていたことに気づいたのです。

井手氏が最も思い出に残る写真で、この企画を立ち上げてワークショップが出来る学校を探し回り、やっと決まった岩手県久慈市にある小学校での最初のワークショップの一コマ

各作品の中では子供が主役であり、撮影・監督も井手氏ほかスタッフの指導のもと、子供たち自らが行っている。

井手氏:「今、つたえたいこと」では、子供たち自身の言葉の中で「ありがとう」という言葉が多く出てきます。震災で全てを失った中で、今まで親や社会に与えられていたことに改めて気づき、震災直後の食糧や物資がない中で、全国や世界の各地からの支援やボランティアに対して心からの感謝の気持ちとして、自然に出てきた言葉として「ありがとう」が出てきました。この映像を撮るとき、出来るだけ何かの演出は加えず、まずは彼らの声に耳を傾けようという姿勢でつくられたものです。

「おいでよ、東京」は、日常の生活が施設と学校の往復しかなかった子供たちにとって、新幹線に乗って東京にきて、キッザニア東京で色々な職業体験をし、豊洲の海辺の広場で思いっきり遊ぶ子供たちの一日の姿を綴ったもの。この撮影・編集等はプロが行ったものだが、映像の中に出てくるテロップは、撮影時の音声からテキストを書きおこさなければならない。

井手氏:この作品のテロップおこしの作業を養護施設の一人の女の子に行ってもらい、その費用を制作費からギャランティとして支払いました。自分のやったことがお金になるということも理解して欲しかったし、そういうクリエイティブな仕事も世の中にはあるんだ、ということを知って欲しかった。

このイベントの目的は一般的な仕事体験もあるのだが、実は児童養護施設にいる子供たちは18歳になると施設を出なければならず、施設を卒業後7割以上は、経済的弱者という立場からブルーカラーの職業へとその行き場が限られてしまうという。

井手氏:子供たちはその親たちから人格やその存在を否定され、徹底的に傷ついている子供達が多くいます。そのせいか基本的に人生に対してネガティブな感情を持っている子供が多く「どうせ自分は…」と何事に対しても前向きに考え、行動することが難しいのです。高校を出ても、その先の自分の人生の設計図を描くことができません。

結果、国から保障される18歳までという期限を過ぎ、施設から否が応でも独り立ちを強要された彼らの行く先は、男子はとりあえずブルーカラーの仕事、女子は事務員、もしくは旅館の仲居さんや、ウェイトレスなどで、本人たちが希望する「先生」や「デザイナー」になりたいという念願の就労先は見つからない場合が多いのです。田舎に住んでいる若者の憧れである「東京に行って、一人暮らしをしたい」というのは夢のまた夢なのであり、そのわずかな夢の可能性も持たせられぬまま、挙げ句の果てに中には、清掃業とは名ばかりの福島原発の除染処理作業現場へと送られてしまうケースもあるのです。

そうした事態は今後ゼッタイに避けたいと井手氏は強い口調で語る。

「ビデオはおろか写真すらとったことがない子たちに、一からビデオカメラの使い方を教え、一緒に被災した場所に行って撮ったことは忘れられません」と語る、井手広法氏

これらの作品は、ドキュメンタリー映画のコンテストがあれば、間違い無く感銘し、何かしら受賞するであろう映像作品である。本当はここにリンクを貼って、PRONEWSの多くの読者にも見て頂きたいし、静止画でもその映像を少しでも紹介したいところだが、残念ながら「おいでよ、東京」については、一般に公開することはできない。この上映会のようなクローズドな環境以外で見ることは出来ないのである。

それはなぜか?それはそこに映っている子供たちが、その存在を公開されてしまうことで、心ない親たちの「商材」、もしくは新たな「犠牲」となってしまうからだ。震災孤児/児童養護施設と聞くと、我々は地震や津波で肉親を失った子供たちが多くいると想像しがちだが、実はその子供たちの多くが育児放棄や虐待、もしくは子供を使った強制不当労働などで虐げられてきた子供が多いのである。心ない大人たちから切り離され、犠牲となって心傷ついてやってきた子供たち。

もちろん震災が理由で家庭生活が立ち行かなくなり、そうしたケースに至った場合も多いのかもしれない。このような事情の家庭は震災後に増えており、虐待や育児放棄も増えていると聞く。しかし残念ながら今の日本の法律では、親子の縁というのは完全に切り離すことができない。こうした映像が公開されてしまうと、それを見たことで子供を商材として強請(ゆす)ってきたり、子供を取り返しに来たりする。最終的にその犠牲になるのはやはり最弱者である子供たちなのだ。

また良縁の養子縁組などがない限り、なかなか大学進学までは難しいのが現状の養護施設の子供たちをもっと不幸にしているのは、「施設の子供だから」という表に出てこない隠れた差別も多くある。メディアなどではほぼ流れてこない表に出ない事実が、この映像の裏には隠されている。

まだ長期の闘いとなる復興と映像コンテンツ

今回の上映会が支援した児童養護施設「いわき育英舎」。福島第一原発から30.5kmのところにあるこの施設にはさらに特別な事情がある。ギリギリ30km圏内ではないということで、避難勧告こそ出ていないが、と同時に原発事故の保障にまつわる様々な支援金や見舞金も巡ってこない。かといってたった500mで放射線量が急激に減るわけでもなく、施設では実際に高い線量が確認されている。

さらに施設の建物は地震の被害で大きく損傷して住むことも難しいが、この5年間建て替えることも出来なかったという。この年末にようやく新しい施設が出来上がるようだが、施設の修繕費用は国が保障するが、その間、近場の廃業となった旅館に身を寄せている費用は施設側が持たなければならず、その費用も大きな負担だ。こうした社会的弱者の憂き目の、その真っただ中で懸命に生きている子供たちのためになにか出来ないか?ということで企画された上映会なのである。

上映会当日は、心とカラダに優しい手料理を囲んで懇親会も行われた

今後もこうした上映会を通じて支援活動を行って行きたいと井手氏は語る。

井手氏:ここにきて、過去の作品を再度上映することに何の意味があるのか?と、批判される事を考えながら来場者のみなさんの意見を伺ったのですが、一様に「あの時の感覚を忘れてはいけない」とのご評価を頂きました。まさに自分もそのように考え、あえて最初の作品を選びました。いい作品かどうかはわかりませんが、ここに記録されている子供達の言葉は本物です。

筆者自身、311の震災当時に考えたのは復興するまでに長い闘いになるな、ということだった。震災当日は10年、いや20年と思ったが、原発事故が起きてからは30年、いや50年以上は覚悟して復興を支えて行くべきだと思った。難しいのはその復興作業が、とてもデリケートな作業と強靭な精神力を伴うということ。最初に意気込んでボランティアに参加された方も、長期の復興作業から無力感が積み重なり精神的に追い込まれ、実際に自ら命を絶つ方も多発していると聞く。井手氏も実際にそのような経験を持ったという。車には支援物資を満載しているにも関わらず、積み重なった精神的な重圧からくる精神と肉体の疲労でどうにも身体が動かなくなったそうだ。

今の震災復興への、国の情勢はどうだろうか?いまや震災のことは忘れ去られようとしている風潮があちらこちらに見受けられるのではないか?まだ何も終わってもいないし始まってもいないのに、である。

こうした埋もれそうな震災後の隠された現状を、その空気感としてそのまま残し、伝えて行けるメディアは「映像」だけである。1~2年のはずだった仮設住宅の暮らしは5年経った今でも続いている。仏壇の鐘も近隣を気遣って鳴らすことが出来ないような住宅状況など、状況はさらに悪化している。いま被災地ではようやく様々なネガティブ・フィードバックが始まっている。

今だからこそ、そういう現状を「映像」こそが、様々な形にして伝えていかねばならない時期がきているのではないか?4K、8K、HDRも大いに結構なのだが、伝えて広めること、その結果、何かを少しでも変える方向へその技術を向けることも、これからのこの国の映像進展として、大切な方向性なのではないだろうか?と強く思う。

復興にはこれからも多くの人が関わるべきで、実際に現地ボランティアなどに参加していない私自身も、やがて自分の出番が来る(=自分が出来ることが見えてくる時期がやってくる)と考えている。映像ができること、撮るべきものはまだまだ沢山あるはず!そんなことが頭の中で駆け巡っている、2015年の年の瀬である。

WRITER PROFILE