txt:奥本 宏幸 構成:編集部

音楽・映像・光に包まれる世界

2018年3月29日に東京・渋谷にあるライブスペース渋谷WWWで今もっとも注目を集めるシンガーソングライターのひとりであるCAPESONのワンマンライブが行われた。圧倒的な美声と前衛的なロックミュージック、そして縦横無尽に動く光と会場全体を覆う映像。観客は皆、恍惚としてその世界を楽しむ。撮影禁止の中でスマートフォンで撮影していた観客も次第に自主的に撮影をやめ、その世界に没入して行った…。映像と照明のコラボレーションによってライブ演出としては新しい試みが行われたようだ。その裏側をCAPESONと照明・映像演出を手がけたユニットMichelle Ivanに話を聞くことができた。

■CAPESON

2014年より活動開始。2015年9月デビュー。繊細さと強靱さを兼ね備えた美声とR&Bからオルタナティブ、ポストロックなど様々な要素を自在に融合させた斬新なポップミュージックで今若い世代を中心に人気急上昇中。「WALK AWAY」が人気番組「テラスハウス」の劇中にて使用される。3月16日に約1年半ぶりにEP「PORTRAIT 2」をTokyo Recordingsよりリリース。■Michelle Ivan

ライティングアーティストAiba氏と映像作家であり演出家でもある谷田光晴氏が照明と映像が融合した演出を実験的に行うために立ち上げたプロジェクトユニット。

左から谷田光晴氏(映像演出)、CAPESON、Aiba氏(照明演出)

アーティストの世界観を体験できる演出

アーティストの世界観とはまさに音楽そのものである。それを観客に伝えるためにアーティストを派手に照らし、メッセージ性の強い映像をスクリーンに写すのが一般的であると思う。筆者もライブ映像の制作をするときは、できるだけ伝えようと映像を作り込む。しかし、今回のライブでは真逆のことが起こっていた。

照明はピンスポットライトなどでアーティストを常に照らしていない。レーザーなど多彩な照明機材も使われていたが、ほとんどは客席に向かって会場全体を彩っている。映像はステージ全体と客席横左右の壁全面に計3台のプロジェクターで映像が映し出されていた。3台のプロジェクターの境目はなくシームレスにつながっている。幾何学模様の映像が照明のようにステージを照らす。プロジェクションマッピングのような映像演出もあり壁の向こう側にも空間が広がっているように見える映像。主役であるCAPESONの姿がはっきり見えるのは映像の明るい部分が当たった時に見えるだけ。映像と照明で会場全体が包まれ、心地よく音楽が耳に入ってくる空間になっていた。

――今回の演出について

CAPESON:CAPESONは音楽自体も前衛的な事をやっていて、そういうサウンド感や世界観を演出してほしいとMichelle Ivanに相談しました。終わった後映像を見て、こんなに自分が見えないとは思っていませんでしたが(笑)、ステージに僕自身の姿を映すということではなく、会場全体でCAPESONの世界観を表現していて、お客さんと世界観を共用するには一つの正解だったのではないかと思います。

谷田氏:最初はもっと曲の世界観をしっかり映像で具体的に表現してもいいんじゃないかな?と思っていましたが、思えば思うほどそんな映像って邪魔だなって思うようになってきたんです。この曲にはこういう世界観があるっていうことをオーディエンスに押しつけたくないって思ったんです。ライブって本当はアーティストの姿を見ることが重要なのではなく、アーティストの世界観を体験できることが何よりもCAPESONのライブに必要なんじゃないかと。

Aiba氏:曲のイメージをどういう風にお客さんに伝えられるかという部分はアーティストが伝えられるので、その中でアーティストが見えなくても、歌詞とか音の雰囲気とかで色や情景が浮かんでくるのはお客さん個々で想像してもらう方が楽しいかなというのは話し合いました。

影で空間を無限にする

――アーティストの世界観を体験させる演出、具体的にはどのような演出をされていましたか?

Aiba氏:ステージを作るというより空間を作るのが演出のコンセプトになったので、照明は客席・会場全体を中心にライティングしました。そして、重要なのは暗い部分、影を作るところです。

谷田氏:メリハリをつけて光よりも影を見せるという。本人よりも本人の影を見せる、黒い部分を活かすみたいな。映像も16:9の世界観があるとそこに空間を切り取ってせまく感じてしまうので、壁一面に投影して、映像コンテンツ側で黒い部分、余白を増やしていく、そうするとオーディエンスは余白の部分に空間の広がりを想像してくれたり感じてくれるので、そこへ自身の耳で音楽を聴いて、浮かんでくるイメージや感情でその余白を補ってくれるのではないかと思います。

Aiba氏:明るくアーティストを照らすというのが一時期流行っていましたが、今回僕らはその対局で影を見せる方法に特化しています。引き算があるからレーザーも目立つようになります。照明も消してもオーケーで暗転も真っ暗も照明のうちでしょ、と。ステージとお客さんの距離感もステージの高さもその余白が埋めてくれます。

谷田氏:「照明と映像は光なんだから、領域を融和できるはずだ」と照明と映像を統合する世界を目指したい。それがMichelle Ivanのテーマなんです。同じ光を発するものなのに、なぜそこは融和できないのか?そのなぜかというのは、お互いのリスペクトだとか、お互いが一つ、こういう世界を作っていこうという明確な演出ビジョンがないとそこに向かっていけないからです。今回はそこを話合うことにほとんどの時間を使いました。

プロジェクターを照明に!?

映像演出では今回、ヒビノビジュアル大阪の全面協力によって機材構成されていた。プロジェクターは20,000ルーメンの「PT-DZ21K」を3台。会場の規模からするとオーバースペック気味だが、今回の演出には必要だったという。

谷田氏:今回は映像も照明の一部と考えていました。ムービングライトではできない光の動きを映像でやってみたかったんです。ムービングライトは機械的に動かしているのでどうしても硬い部分が出てきてしまいます。映像では自由自在に調整できるのでシーンによってはみたことのない光の演出ができました。

壁に映る映像を見ると幾何学模様でシンプルだが、スモークによって空間に浮かび上がるプロジェクターから出る光の筋がムービングライトのような動きをして不思議な光の空間を演出していた。

映像送出はヒビノが開発中の4トラック映像送出機「ALBATROSS V2」が起用された。SDI×4出力がついており、HD 4ソースを4つ入れて同期して送出することが可能。

谷田氏:今回は3画面がつながっている演出をしたかったので、映像素材はフルHD 3面横並びの5760×1080pixelで制作し、映像を分割して送出しました。VJソフトなどでも出力は可能ですが、演出上、音源のきっかけと合わせるところが今回はあったり、安定性とレスポンスの良さがが欲しかったので、ヒビノさんが開発中のALBATROSS V2をお借りしました。とにかく、レスポンスが良くてその安定性もとても良かったです。

こういった現場の要望や使い勝手の良さを、プロダクトを通してサポートしてくれるチームがあることは、今後クリエイターや演出を考える人間にとって心強いし、なによりも、プロ魂みたいなものを感じます。加えて、プロジェクターの設置調整も流石というか、こちらの要望通りというか、想像以上にクオリティの高いものでした。

開発中の4トラック映像送出機「ALBATROSS V2」のコントロール画面

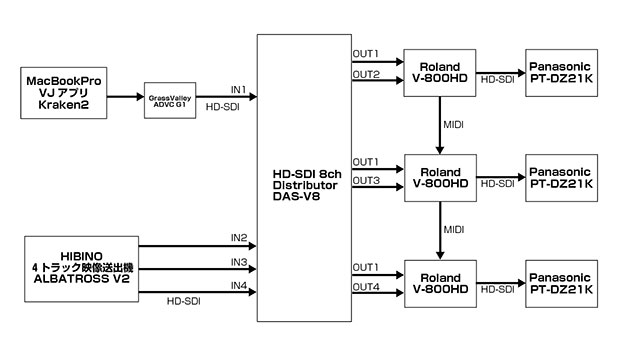

サブとしてVJソフト「Kraken2」でHD素材を送出し、4ストリーム映像送出機の映像と共にマトリックススイッチャーで3つに分配。そのアウトをRoland V-800HD 3台をMIDIでリンクし映像ミックス。HD素材も3面に映し出した時に画面のつなぎ目が気にならないような作り方がされていた。

映像機材の配線図

ライブを終えて

――実際周りの反応どうでしたか?

CAPESON:平たい言葉でしか言えないんですけど、「すごかったね」っていう言葉が一番多かったですね。純粋にCAPESONというライブの印象付けができたんじゃないかなと思ってよかったなと思います。個人的にはあのサイズ感の空間で、レーザーを打てたというのが嬉しかったです。しかもそれに包まれるという。演出はMichelle Ivanの2人のおかげで、満足してもらえるものを提供できる自信があったので、そこの部分は完全に預けていいやと思えたのが演者としてはよかったと思います。だからこそ演奏もしやすかったですし。

今後は色々な課題が見えたので、それを改善していきたいです。ライブの空間自体はある程度完成度の高いものをできつつある中でそれをどうやってパッケージとして広い人に届けるか、それでもっと来てもらえるかっていうのを考えないといけないです。表現の中で言うと、音をメインに扱うのでもっとキメ以外にも連動ができるような仕組みが今後できていくといいなぁと思います。

谷田氏:映像が空間演出の中心になって行く動きはもう止められないし、今後もどんどん進んで行くと思いますが、プロフェッショナルが集まるステージの世界には、そのプロフェッショナルな現場に求められるシビアさや、要求はどんどん高まって行くと思います。インタラクションもいいけど、僕は演出のビジョンにすべての要素が統合されるというか、溶け合って融和されて、完全に作り込まれている世界の良さや、演出上のこだわりを追求したいです。その時は引き算の演出というのを徹底的に追及したいなと思っています。何年かかってでも演出家として実現したいことです。

Aiba氏:1000人、2000人になっても体験できるものは変わらないという品質を保ちたいですね。体験と体感は違うので。体感ってあくまで体験に基づいて似通った代替えなんですよ。体感って。体感ではなく体験できる、ライブに行く体験を提供して、オーディエンスが体験したことをオリジナルとして話すということをこれからも続けたいと思います。

WRITER PROFILE