txt:宏哉 構成:編集部

洋上の旅

前回に引き続き、今回も楽しいロケの思い出だ。インドネシアはフローレス島を中心に、貸し切りクルーザーに乗ってフローレス海を巡るロケを行った。

日中、シュノーケリングや船内での食事風景などを撮影し終わった我々は、残すは船上からの夕景を狙うのみ。それが撮れれば、この日はロケ終了だ。

いつもなら、時間がある限り撮影したがるディレクターも臨戦態勢を解いて、その日は早々に皆でゆっくりと過ごす時間になった。

波の静かな入江まで船を進めて、停泊。ケータイの電波も入らない場所だったが、一方で人工の明かりも無く、夜空は素晴らしく美しかった。

手元にあったGH5を使って、タイムラプスでフローレス海の星々を写したかったのだが、我々は船上にいるため、穏やかな波に揺られて長時間露光での星の撮影には向かない。

もはや、この夜はひたすら夜空を眺めるにつとめたのだ。

船長をはじめとして、船のクルーや現地スタッフ、そして日本から来たロケ隊も皆仲良くなり、語り合い、穏やかな時のが流れた一晩だった。

一夜明けて。

朝は、親子の船乗りが椰子の実をクルーザーに売りに来るシーンから撮影した。スケジュールに組まれていたシーンではなく日常的な光景なのだろう。こうしたリアルな出会いが、ロケでの楽しみだ。

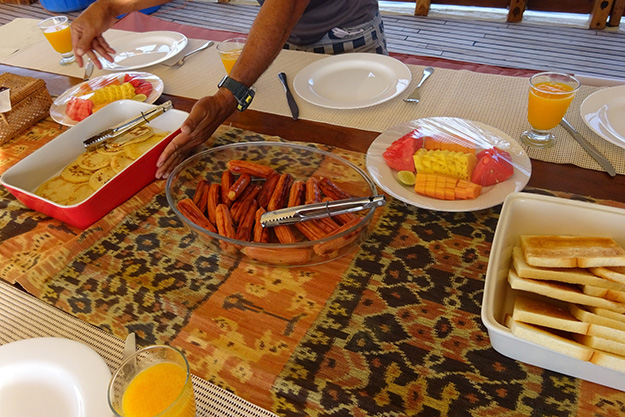

船上でのシンプルな朝ご飯

パダール島

さて、朝一で到着したのが今回ロケでの見せ場の1つとなる、パダール島だ。コモド国立公園の中に位置し、急峻で乾燥したサバンナの丘陵が広がる無人島だ。そんな殺伐とした島なのだが、ハードめのトレッキングコースを2~30分ほど掛けて登ると、ご褒美が待っている。

美しい3つの入江を見渡すことの出来る絶景スポットに辿り着くのだ。

滑らかな山肌に、白い砂浜と碧い海のコントラストが、絶景の名にふさわしい。ドローンも山上に持って来ているので(船長がドローンケースごと担いで登ってくれた)一通りの地上ロケが終わったら、思いっきりフライトだ!

ドローンによる空撮で雄大な広がりを見せる3つの入江を見せていくカットは、今まで私がドローンで撮影したカットの中でも至極のワンシーンとなった。

ドローンによるパダール島の空撮映像

パダール島を訪れた観光客にインタビュー

こうした情景でドローン空撮する際に心がけていることは“移動感”だ。空に高く上げてホバリングして撮っているだけだと、高台や山頂から撮影した映像と区別が付きにくい。そこで、前後の移動感を大切にして撮影している。前後移動しながら、さらに上昇などを加えることでスケール感が増し、空撮のリッチさが出てくる。撮影素材としては一定速度で雄大さを意識したドローンワークを10秒程度維持するのが良いだろう。

その後、山上ではその圧倒される景色を楽しみ、さらに全員で記念撮影をしたりと、仕事以上に満喫することも忘れない。

名も無き島

パダール島を離れて次の目的へ船で向かう途中、海の真ん中に海面スレスレの白砂でできた小さな島と出会った。

浅瀬が続くためクルーザーは近づけず、小舟に乗り換えて上陸する。ディレクターとロケマネージャーは他の小舟に乗って別行動。そちらの班は再び海に潜ってマンタを探すらしい。

見落としそうな砂の小島が現れた

ドローンとともにその小島に上陸した私は陸地での撮影はそこそこにして、この素敵な砂島の空撮を早速行う。上空から観た方が遥かに魅力の伝わる美しい島だからだ。島に向かってトラックインしたり、ノーズインサークルで大きく旋回しながら、エメラルドグリーンの海に浮かぶ白砂の小島を満足いくまで撮影した。

現地スタッフも上陸したのでモデル代わりに撮影

十分に撮影し終えた後、船に戻って空撮映像をプレビューしていると、同船していたインドネシア政府観光局の方が、この空撮映像を観光局のために欲しいと仰ったので、その場でパソコンにコピーして提供。今回、インドネシア政府観光局には全面的なバックアップでロケを支えて頂いていたので、4K素材のまま、よろこんで提供した。

もしかすると観光局から皆さんの手に渡されるBロールの映像は、私の撮影した映像かも知れない(笑)。

皆で撮影した映像をプレビュー

ラブハンバジョにて

名残惜しい船の旅が終わり、我々は再びフローレス島に帰ってきた。港町ラブハンバジョで街ロケが再開する。夜、漁港近くの市場に足を運び地元のグルメを撮影だ。市場の撮影は大抵は現地に行ってから、お店の人と直接交渉だ。どのお店も皆、快く取材を受け入れてくださり、市場に並ぶ色とりどりの魚介類や、それらを使った料理などをたっぷりと撮影した。もちろん、晩ご飯はこの市場で食べて帰る。地元の人が利用する地元の店で食事するのが、文字通りその国を味わえて一番楽しい時間だ。

今回のフローレス島を中心としたロケは、最高に楽しい海外ロケの1つだった。多くの素朴な思い出が煌びやかさに埋もれたりすることも無く、鮮烈に記憶に残っている。

この旅の素晴らしさを筆舌に尽くすには、私には技量が足りない。それ故に、私はカメラマンとして当時持てる自分の技術で丹念に描き、そこで得た感動をレンズに捉え続ける事に専念した。

そしてまた、この旅の魅力に負けない新しい旅との出会いが楽しみである。

WRITER PROFILE