![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_28.jpg)

DSLRとミラーレスカメラ

最近ではDSLRという言葉を見かけなくなった。DSLRとはご存じの方も多いかと思うが、Digital Single Lens Reflexの略でデジタル一眼レフカメラを指す。

2008年8月にニコンが世界で初めて動画撮影機能(1280×720P/24fps記録)を搭載したデジタル一眼レフカメラ「D90」を発売し、そして2008年11月にキヤノンからEOSシリーズとしてフルHD動画撮影機機能(1920×1080p/30fps記録)を搭載した「EOS 5D Mark II」が発売されたことで、DSLRカメラが静止画だけでなく、動画撮影でも使われるようになっていった。フィルムに近いルック、35mmフルサイズセンサーを活かした上質な描画、レンズ交換式の利便性、ワークフローの効率化、コストパフォーマンスの高さなど、映像制作者やクリエーター達を魅了するのにそう時間が掛からなかった。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_01.jpg)

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_02.jpeg)

同じく今や定番となりつつあるミラーレスもDSLRの歴史に支えられて、2008年8月にパナソニックから世界初のミラーレス一眼カメラ「LUMIX DMC-G1」が発売されている。その後、動画撮影機能を搭載した「LUMIX DMC-G2」が2010年4月に発売され、そして動画機能を強化したハイエンドモデル「DMC-GH2」が2010年10月に発売されている。

EOS 5D Mark IIが一眼ムービー、DSLRムービーのムーブメントのトリガーであることは言うまでもない。GH2も未だに語り継がれるデジタル一眼動画の伝説的なカメラだ。ファームウエアをハックして高ビットレートで記録した高画質映像がZacuto主催のブラインドテストでARRIやSONY、REDのシネマカメラに勝ってしまったという事件が未だに話題になっている。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_03.jpeg)

カメラの多様性が映像制作・作品の多様性を生んだ

DSLRやミラーレスカメラの台頭やREDのカメラが代表される1台のカメラで静止画も動画も撮影できることを意味するDSMC(Digital Still Motion Camera)という設計仕様も相まって、シネマカメラのアフォーダブル化とシネマカメラとビデオカメラのボーダーレス化が進みカメラの多様性が進んだ。劇的にというよりも少しずつ慎重に、まるで生物の進化のように変遷を辿ってきたように。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_23.png)

搭載されるセンサーサイズの多様性から、高解像度、ハイダイナミックレンジ、高感度化が進んだ。そして、上質な映像を出来るだけ効率的に収めるために様々な記録コーデック・フォーマットの開発が進み、生まれた。レンズ交換式で様々な焦点距離のレンズやいろいろな特徴のあるブランドやシリーズのレンズを自由に使い分ける事ができ、更に絞り、シャッタースピード、ISO感度のコントロールの組み合わせにより、カメラの持つ特性だけでなく、映像のルックの幅、演出性、メッセージ性を高めるための被写界深度のコントロールの自由度が高くなった。

カメラの多様性が、クリエイティビティの幅を広げ、映像制作・作品の多様性を生んだといっても過言ではない。2022年の現在、DSLRからミラレースカメラに主役が代わったかたちではあるが、映像制作の多様性を生みだしてきたDNAとしてこれから更に映像制作におけるメインストリームに躍り出そうな勢いだ。

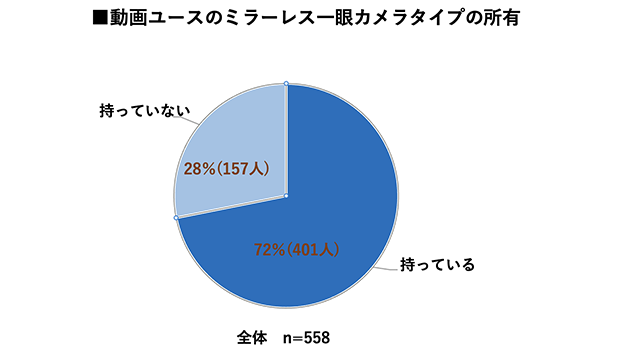

ミラーレス一眼カメラタイプの所有率とシリーズについて

今回のアンケート調査では、「日常的に動画撮影を行っている方」映像人の中から更に、「ミラーレス一眼タイプのカメラ(カメラの性質上近いとしてここではBlackmagic Pocket Cinema Cameraシリーズ、SONY FX3を含むこととする)を動画撮影または動画・静止画兼用の目的で所属する団体または個人が所有しているか」を聞いてみた。以下のグラフが得られた結果だ。

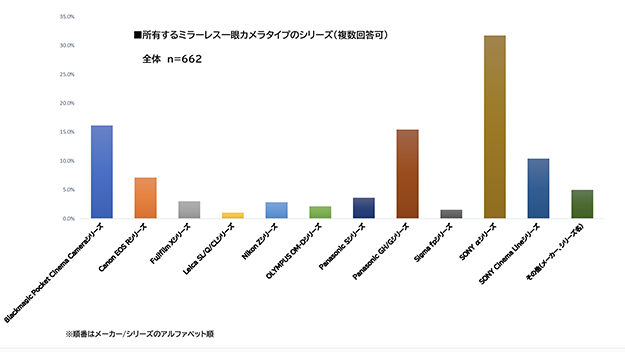

過去に同様な条件でアンケート調査を行っていないので比較はできないが、筆者としてはミラーレスカメラの動画撮影ユースが想定よりも進んでいるという印象を持った。更にどのメーカーの、製品シリーズが所有されているのかも調査を行った。調査の実施が2022年2月18日~3月18日であるので、その当時に販売されているシリーズを対象としている。また、選択ボタンも現行品のシリーズに限らせていただいた。選択肢にない製品シリーズや販売終了のシリーズはその他に含まれている。

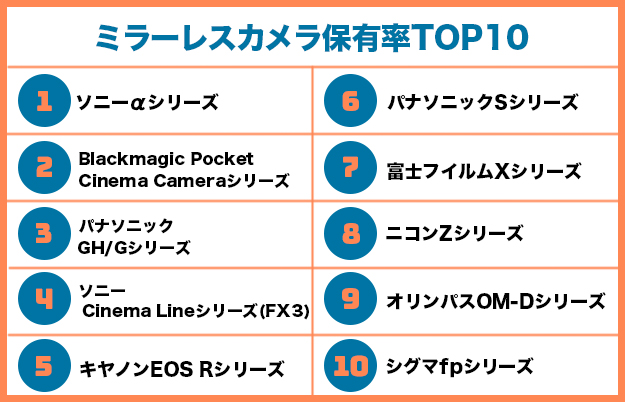

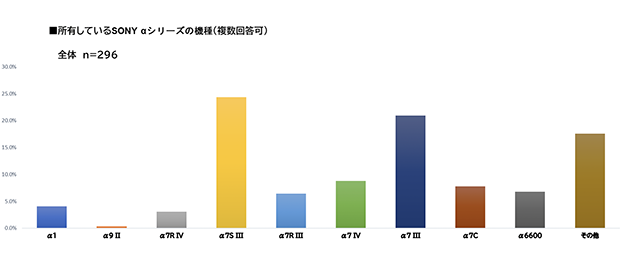

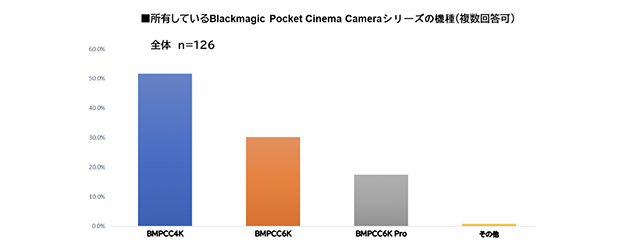

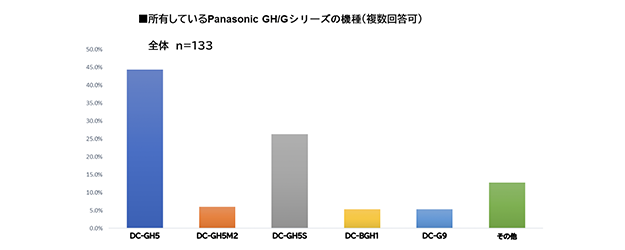

アンケートの結果、最も所有されているのがソニーαシリーズ。次に多かったのがBlackmagic Pocket Cinema Cameraシリーズだった。3番目がパナソニックGH/Gシリーズと続いた。

※各シリーズ間でラインナップの数や発売年数など差があるのはご容赦いただきたい。

※Blackmagic Pocket Cinema CameraシリーズやSONY FX3もカメラの性質上近いとして、

ミラーレスカメラに含めている。

シリーズのトップ3の機種別の結果は以下の通り。

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

※画像をクリックして拡大

上記のように所有の傾向はでているが、所有率の高さがそのまま指示されているカメラ、優秀なカメラというわけでない。それぞれ、各シリーズ、製品ごとに特徴もあり、備わっている機能も価格も違うので一概に比較は難しい。また、撮影案件の事情で自分の好みとは違う軸で仕事で使うカメラを選択する場合もあるだろう。映像人はそれそれのカメラの特徴を踏まえて、使い分けたり、所有しているはずだ。

この後は、映像人を代表して実際のユーザーになぜそのカメラを選んだのか、実際に使ってみてどう感じているのかをインタビューしてみた。

「私がミラーレスカメラを選んだ理由」インタビュー

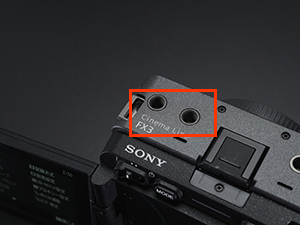

ソニーFX3を選んだ理由

鈴木佑介

日本大学芸術学部 映画学科「演技」コース卒のおしゃべり得意な映像作家。専門分野は「人を描く」事。広告の仕事がメイン。セミナー講師・映像コンサルタントとしても活動中。

現在私は案件の内容と予算規模に応じてRED HELIUM 8K、ソニーFX6、ソニーFX3の3つのカメラを使い分けています。REDはがっちりチームで丁寧に撮影が行える割と予算の大きい広告を始めとした「メイク」の撮影現場。FX6は少人数で行う、もしくは時間的にタイトでオートフォーカスの方が向いているローバジェットの「メイク」の撮影現場。FX3はワンマンでのドキュメンタリーや取材系のコンテンツ動画など手持ち撮影でのRun&Gunスタイルの「テイク」現場で使用しています。

FX3を選んでいる理由はまず「コンパクト」であること。Run&Gunスタイルの撮影になると撮影しながら移動をすることが多いのでカメラリュックを背負って、カメラを持って撮影みたいなことが多くあります。シネマカメラでも出来ないことはないですが、少しでも軽く、コンパクトなもの。そして取材先で相手に威圧感を与えないサイズのものが向いていると思います。何よりボディ内手ぶれ補正が付いているというのも、手持ち撮影での大きな助けになります。またインタビューなどマルチカム撮影をする際にもコスト的に揃えやすいというのもミラーレスの利点では無いでしょうか。また所持しているFX6とも画の親和性が高いのでFX6の予備機としても使用できます。

FX3の魅力は必要に応じてXLR端子を搭載したトップハンドルを着脱して使用できること、またボディにスクリューホールがあるため、ケージをはじめとするアクセサリ類を付けたりと必要に応じてボディデザインをアレンジできることです。縦位置の動画撮影もやりやすかったりします。基本的に中身はα7S IIIーと変わりませんが、ボディ前面のRECボタン、背面のタリーランプなどが搭載されていてスチルカメラとしてのボディデザインではなくきちんと「映像撮影ファースト」なデザインなので映像撮影の使い勝手は断然αよりも良いわけです。しかもオートフォーカスが抜群に性能が良いので1発勝負のテイクの撮影で大活躍をしてくれています。

現在8K RAWなどが撮れるミラーレスも増えてきて、他社も気になるところですが、テイクの現場で求められる安全性と確実性という面で、良い意味でも悪い意味でも「新しいことをしていないソニー」のカメラは「成熟した無理がない4Kカメラ」として逆に安心感があるというのも正直なところでしょうか(笑)。私は必要に応じてTiltaやNiSiの可変NDフィルターと組み合わせることでFX3を最強の「テイク用カメラ」として使っています。

メーカーに望むところとすれば、次期カメラに対しては解像度のアップ(6K/8K)とRAW撮影の対応。「Cinema Line」というブランドに対してはカメラのメニューUIの統一を。FX3のアップデートとという意味ではフォーカスブリージング機能の搭載とS&Qモーション(ハイスピード撮影)へのモード切り替えをボタン1発でON/OFFできるようにしてもらいたいところでしょうか。

富士フイルムX-T4を選んだ理由

江夏由洋

デジタルシネマクリエーター。8K/4Kの映像制作を多く手掛け、最先端の技術を探求。兄弟でクリエイティブカンパニー・マリモレコーズを牽引する。

私は様々なデジタルシネマカメラで撮影をするのだが、昨今のミラーレス機材の進歩にはいつも驚いている。一昔前は「スモールバジェット」だからという理由で選ばれていたミラーレスのカメラだが、今ではその画質や機能は大型のシネマカメラとほとんど肩を並べたといってもいいと思う。もし画質のABチェックをするとなっても、正直その違いをはっきりと指摘できる人はいないだろう。むしろその機動力の高さ、そして小型という特性から敢えてミラーレスカメラが選ばれる現場もあるのではないだろうか。

私が最近多く使っているミラーレス機は富士フイルムの「X-T4」だ。まだそこまで動画撮影の現場では見られない機種かもしれないが、シネマ画質を捉えるのには完璧な一台だ。手にするだけで心が躍る―このカメラを選ぶ理由はズバリ2つある。

まず一つ目の理由は、なんといっても色だ。富士フイルムが長年培ってきたフィルムの色再現をしたフィルムシミュレーションを惜しみなく4Kの映像に使える。往年のPROVIAでもVelviaでも、さらにはシネマフィルムとして愛されたETERNAや、憧れのブリーチバイパスでも、自分の作品に合わせ数々のフィルムストックをデジタルで使うことができる。

2つ目は、レンズだ。Xシリーズ用交換レンズのXFレンズシリーズは、小型でありながら異次元の画質を捉える。ボケの美しさ、ピント面の切れの良さ、ラインナップの充実度、どれを見ても素晴らしい。最近は第2世代も登場し、ますますその価値を高めている。シネマや放送でハイエンドのレンズを作り続けるフジノンブランド。そのクオリティをミラーレスでも活かすことができるとなれば、現場のテンションも上がるところだ。

そして先日富士フイルムから新機種の発表があった「X-H2S」だ。積層型のセンサーを搭載し、ProRes記録を内部で可能にした。空冷ファンや、トランスミッターモジュールなど、動画撮影の現場をさらに盛り上げる機能で満載だ。またXF18-120mmF4という夢のようなズームレンズも発表になった。どんどんとミラーレスの市場が活気づけばいいなと心から願っている。

パナソニックLUMIX S1Hを選んだ理由

ふるいちやすし

映画作家(監督・脚本・撮影・音楽)。 日本映画監督協会国際委員。 一般社団法人フィルム・ジャパネスク主宰。 極小チームでの映画製作を提唱中。

その前はいくつかのカメラを使ってきましたが、ファーストカメラはずっとソニー「NEX-FS100」でした。今でもそのセンサーの味は大好きなんですが、いい加減ステップアップしなきゃなと思い、パナソニックのS1Hにしました。

ポイントはフルサイズセンサーで4K 4:2:2 10bitが本体で撮れるという点。購入当時はこのコストで他に選択肢はなかったと思います。ミラーレス一眼でありながら、熱処理がしっかりされているという点でも安心でした。

また、XLRマイクロホンアダプタ―「DMW-XLR1」を付ければ音声の96kHz収録も可能なので、一眼というよりは優れたビデオカメラという印象です。業務用ビデオカメラではないミラーレス一眼の中で、こういう妥協のない技術が投入されてゆくのはとてもありがたいことだと思っています。

LUMIXというのはどうしてもGH/マイクロフォーサーズの硬質なイメージがあり、あまりいい印象ではなかったのですが、フルサイズになってどうかな?という期待で買ったものの、やっぱり硬い(笑)。絵作りには随分苦労しました。

クラシックレンズを使い、去年、4本の短編を撮るうちに、ようやく美しいと思える絵作りができてきたのでホッとしているところです。でも、どちらにしても、最新スペックで、新しい美学を見つけ出そうと思っていたので、このチャレンジから学ぶことも多く、楽しんでいます。

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Proを選んだ理由

伊納達也

inahoFilm代表。ノンフィクション映像監督。ノンフィクション・ビデオグラファーとして、コミュニティをテーマとしたドキュメンタリーフィルムの制作や、企業のCSV/CSRなどの持続可能な取り組みに関する映像制作を行う。

私がBlackmagic Designのカメラを愛用している大きな理由は「メニューと操作系のシンプルさ」にあります。ミラーレスカメラやプロ向けのビデオカメラのほとんどには、多くの物理ボタンや細かいメニュー項目がありますが、使い慣れていないと設定の仕方に困る場面が多々あります。Blackmagic Designのカメラはメニューもわかりやすく、設定できる項目もシンプル、そしてモニターも大きいので「現場で悩まないカメラ」だと感じていて気に入っています。

その中でもBlackmagic Pocket Cinema Camera 6K Proをメインで使っているのは「内蔵ND」が一番大きな理由です。やはりこのサイズのカメラで一番課題になってくるのはNDフィルターをどう運用するかではないかと思います。可変NDには画質的に限界がありますし、マットボックスをつけてサイズを大きくしたくない場合も多く、内蔵NDは本当に便利です。

今後の進化としてはレンズマウントの変更とセンサーのフルサイズ化を期待しています。EFマウントは既にどのレンズメーカーも新製品を出す雰囲気はなさそうですし、現状のEFレンズのラインナップだとスーパー35mmセンサーで使い勝手の良いレンズは少ないので、そのあたりがミラーレスマウント化とセンサーサイズの変更で解決されることを期待しています。

キヤノンEOS R5Cを選んだ理由

由井友彬

大学在学中、米・カリフォルニア州立大学モントレー・ベイ校に留学。同校にて、Cinematic Arts & Technologyを専攻。演出、制作、編集など映像制作の基礎を学ぶ。留学中に日系大手旅行会社に売り込み、イメージビデオ制作の機会を得る。以降、映像作家としてのキャリアを築く。2017年8月に帰国。現在は、東京を拠点にフリーランスの映像作家として活動中。

撮影時にメインのAカメで使用しているのはCINEMA EOS C500 Mark IIを使用していますが、ミラーレスカメラをメインに使用する際や、C500のBカメではEOS R5 Cを使用しています。

大きなシネマカメラだけでは撮れない画を撮る際や、機動力重視の撮影の際などR5 Cを使用しています。また、僕の場合は映像と同時にスチールの撮影をする機会も多いため、映像撮影の合間に切り替えてスチール撮影を行う必要がある時などで活躍してくれています。

EOS C500 Mark IIはかなり大きなシネマカメラなのでDJI RS 2など手軽なジンバルに載せての撮影ができません。そのような点でもR5 Cは気軽に取り回すことができるので、スケジュールのタイトな案件や、大きな機材を持ち込めないようなロケーションで重宝しています。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_No3.jpg)

特に気に入っているポイントは、本格的なシネマカメラをこのサイズで使用できる点です。R5 CはVIDEOモードを選択すると内部のUIもCINEMA EOSと同様のものになるので普段からCINEMA EOSユーザーの僕としてはその統一感もとても気に入っています。

Vマウントバッテリーを繋ぎ、モニターやハンドルをつけて本格的な撮影をすることもできますし、内蔵バッテリーのみでシンプルに使用しても使いやすい点などはさすがキヤノンだなという印象を受けました。

また、そんなシネマカメラに約4500万画素の静止画性能がついている点もとても気に入っています。これ一台で映像制作から広告のスチール撮影も行うことができるので、機材をシンプルにできるという点もとても気に入っています。

キヤノンへのリクエストですが、R5 Cに関してでは、カメラの内蔵バッテリーを使用した際の使用時間をもう少し長くしてもらえると現場でもっと大胆な使用ができると思います。また、カメラ内でCanon Log2が収録可能になれば出番はC500と互角になると思います。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://d3hhutmcavcnbo.cloudfront.net/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/eizojin_202206_VOL01_No4-scaled.jpg)

ニコンZ 9を選んだ理由

羽仁正樹 (Saha Entertainment)

東京を拠点にグローバルに活躍する映像クリエーター、写真家。自身が撮影し制作を手がけた映像・写真の作品は、TV 番組や映画、世界各国で開催される展示会、ディスプレイ、TVCM やポスターなどの広告に多用された実績を持つ。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/questionnaire-camera-hani-san-05.jpg)

私が現在メインで使っているカメラはニコンの「Z 9」です。ファームウェアVer.2.00へのアップデートで8K60PのRAWが撮影可能になり、REDのHELIUM 8Kやソニーα1の出番は激減しました。ソニーα1はタイムラプス用途でZ 9と同時に持ち出すことはありますが、REDは持ち運びも含めていろいろと大変で稼働率は減っています。

また、PRONEWSのレビューでお借りしたキヤノンEOS R5 Cも検討しましたが、外部Vマウントバッテリーが8K60P撮影で必須な点とCFexpressカードを2枚同時に使えない点がネックとなりました。

![Vol.01 映像人カメラ・アクセサリー実勢調査〜映像人にとってミラーレスカメラとは何か?[映像人のカメラ・アクセサリー2022]説明写真](https://jp.static.pronews.com/pronewscore/wp-content/uploads/2022/06/questionnaire-camera-hani-san-06.jpg)

映像制作にミラーレスカメラを選ぶ点は、ビデオカメラでは8K60Pを撮れるカメラがない点と風景撮影における機動力です。Z 9は他のミラーレスカメラと比べると大きく重いですが、REDと比べると小型です。昨年REDを持って富士山頂まで登山しましたが、あまりにも辛くて大変でした。また最近のビデオカメラはファインダーがないタイプが増えてきて、モニターが見づらい点も触手が伸びない原因の一つかもしれません。

Z 9の特に気に入っているポイントは、豊富な動画記録ファイル形式と画像サイズ/フレームレートです。解像度もオーバー8Kな点も嬉しいです。また、直射日光下での液晶モニターの視認性の良さやEVFも見やすいので撮影に集中できて助かっております。またRAW動画も編集時に慣れているDaVinci Resolveが使える点も大きいです。EOS R5 & NINJA V +でProRes RAW収録していた時はDaVinci Resolveが使えなかったので苦労しました。

ニコンへのリクエストは、8K60P RAW撮影時のリレー記録です。せっかくCFexpressカードスロットが2つあるのに対応していないのは残念です。また、動画モードでのシャッタースピード優先撮影が機能していない点です。フリッカーなどの問題でシャッタースピード優先1/100で撮りたい状況などではマニュアルにしないといけないのが面倒でもあります。

LUMIX GH6を選んだ理由

SUMIZOON

2011年よりサラリーマンの傍ら風景、人物、MV、レビュー動画等ジャンルを問わず映像制作を行う。機材メーカーへの映像提供、レビュー執筆等。現在YouTube「STUDIO SUMIZOON」チャンネル登録者は1万人以上。Facebookグループ「一眼動画部」主宰「とあるビデオグラファーの備忘録的ブログ」更新中。

メインで使っているカメラ:LUMIX GH6です。まずなぜミラーレスを選ぶかというと、撮影スタイルはランアンドガンシューティング比率が高いので、ワンハンドで撮影可能で機動性に優れるミラーレスはやはり楽です。スチルも撮影することが多いので、一台で動画もスチルもとなるとミラーレスカメラしか選択肢がありません。小型のジンバルなどに搭載できる点などもシネマカメラや大型のビデオカメラだと難しい点です。

特に気に入っているのは、歴代LUMIX全般に言えることですが、カスタマイズ性が非常に高い点です。想定される撮影の設定をそれぞれのカスタムダイヤルに設定しておけば撮影現場でメニューを探るなどということが無く、効率の高い撮影を行うことができます。効率は撮れ高に直結するのでLUMIXを手放せない点の一つです。

加えて撮影できる映像のクオリティが高く色が忠実であることです。ダイナミックレンジもフルサイズカメラや制作用のカメラと遜色ないレベルにまで到達しましたし、撮影フォーマットに関しては5.7KのProResHQも内部収録できます。また、4K120Pの撮影やFHD300fpsなどのスローも10bitで収録が可能でまさに動画の万能機だと思います。それでいてコストパフォーマンス優れており複数台導入した知り合いは多いです。

今後のファームアップの要望としては、ハイフレームレート撮影時のスロー再生機能があると便利だと思います。VFR撮影ではスローでの再生ができますが、通常のハイフレームレート撮影で30Pリタイミング再生機能は撮影現場での確認のために有効な機能だと考えています。是非検討頂きたく。

また、外部コントロールできるパワーズームの拡充も動画撮影者には多いと思います。ズームリングをバイワイヤ方式にした既存レンズと使い勝手が変わらないタイプの操作系であればスチルユーザーにも訴求できるのではないかと考えます。