新世代クリエイターが紡ぐUnited Tokyo 2022 A/W Collectionファッションショー。その舞台裏をインタビュー

ニューヨークで旗揚げをした演出家デュオMargt。2020年より日本に拠点を移しPERIMETRONに所属、破竹の勢いで活躍中だ。撮影担当は十代の頃からフォトグラファーとして活動を始めた上原晴也氏。同世代の監督やアーティストから多大な信頼を寄せられ、その名前をクレジット上に見ない日はないほどだ。そんな2組が今回挑んだのがファッションショー。ショーの舞台演出から、記録、映像へのアウトプットまでを一気通貫して手掛けるその舞台裏に迫った。

ソニーのCinema Line FX9、FX6、FX3を使用することでショーというライブならではの制限を克服し、クリエイティブを諦めることなく挑めたそうだ。

それぞれが映像を始めた理由。活躍する場所やきっかけ

──みなさんの経歴が興味深いのですが、映像の仕事を始めたきっかけは?

アラタ(Margt)氏:

Margtはメンバー二人とも、元々日本で会社員をしていました。僕は広告制作会社でグラフィックの仕事をしていて、イサムは大手アパレル企業で働いていたんです。美大時代にもカメラを回したり演出をしたりと映像には触れていて、面白いと思っていました。MV(ミュージックビデオ)なんかもよく観ていました。

イサム(Margt)氏:

僕もMVや映画が好きで、趣味の範囲ですが友達の誕生日に映像を作ったりしていたんです。一方で会社は自分のやりたいことが出来ないと思っていたときに、共通の友達を通してアラタと出会いました。

アラタ氏:

飲み会にイサムが合流してそこからめちゃくちゃ仲良くなったね。それで二人で友達のアーティストUCARY & The ValentineのMV「NEW DANCE」を撮ったのが始まりです。

イサム氏:

その体験が面白くて、じゃあ映像を始めようかって。

──二人のなかで役割分担はあるのですか?

アラタ氏:

基本的には企画は二人で考えて、イサムが映像編集、僕がグラフィックスを担当しています

──そこから二人でいきなり渡米していますが、その目的は何だったのでしょう?

アラタ氏:

二人とも、会社を辞めたい、ニューヨークに行きたい、映像をやりたいって思っていたので。あとはノリと勢いです。

──上原さんは小さい頃からモノづくりの環境が身近にあったそうで、その中でも映像を選んだ理由はなんでしょうか?

上原氏:

元々フォトグラファーでした。アートも好きだし、音楽もやったんですが、スチルは他のものに比べて自分の中で上達するスピードやトライ&エラーのプロセスが他と明らかに違ったんです。それで4、5年前、22歳の頃、同い年のスパイキー・ジョン監督と知り合ったのが映像を始めたきっかけです。スパイキーは一眼レフカメラを自分で回して映像制作するスタイルで、面白いなって思っていました。編集の現場に立ち合った時、動かない写真がつながって動く様をみて、すごく新鮮だったんです。「映像面白い!」って衝撃を受けました。

それからHIPHOP系のMVを撮ることが多かったのですが、ソニーのデジタル一眼カメラα7をジンバルに載せて、渋谷の街をノリでどんどん撮っていく。夜でも明るい映像が撮影できたことは、いい時代に生まれたなと思いました…(笑)。昔のフィルムカメラだと高感度でもISO500ですよね。それがISO 6400とかで撮れる。そのスタイルで、スパイキーと作った「超WAVYでごめんね」は、夜の街で撮影し、その日に編集公開したら、2,000万回再生されました。この経験と、その時手の中にα7があったことが、僕にとっては大きいですね。

イサム氏:

ニューヨークで初めて買ったカメラもソニーのα6500だったね。

アラタ氏:

MVを撮り始めて衝撃だったのが「リップシンク」。え~、MVの現場って実際にアーティストは歌ってないんだ!って(笑)。そんなことも知らなかったですね。ニューヨークではインディペンデントで、ゼロからすべてをやるスタイルでした。特にツテもなかったのでライブハウスに行って、いいって思ったバンドに拙い英語で「MV撮らせてよ」って話しかけるところから始めて。企画を考えて、美術もプロップスも、機材もカメラも制作も全部二人でやっていた。もう6年前になりますね。泥臭かったけどめちゃくちゃ楽しかった。

上原氏:

個人的に革命だったのが、α7S IIからα7S IIIへのアップグレード。8bitから10bitになったこと、スペックで表現するのは難しいですが、ISO 12800でノイズがきれいに無くなる感じが、本当にすごいインパクトでした。そこからFX3、FX6、FX9が発売され、もっと身近にS-Log収録ができるようになりました。すごく色情報があるからカラーグレーディングを施すと、(映像が)化けるんですよね。これは本当ありがたいことですね。

──みなさんは独学で映像を学んだのですか?

イサム氏:

僕はニューヨークでの最初1年は映画専門学校で基本的なことを勉強しました。あとはYouTubeのチュートリアルを見て勉強しました。

上原氏:

僕も撮ったものを見て色をこねくり回したり、YouTubeのチュートリアルを観て覚えました。今だと仕事で出会った撮影部の人や、特機を扱うお店の方にもよく質問させてもらっています。

United Tokyo 2022 A/W Collectionの舞台裏:演出について

──United Tokyoのショーについてですが、ショー全体の演出もされたそうですね。

アラタ氏:

はい、とはいえ、ファッションショーの実績はないので、さまざまな専門の方に協力いただいて実現しています。

──企画の出発点となったのは?

アラタ氏:

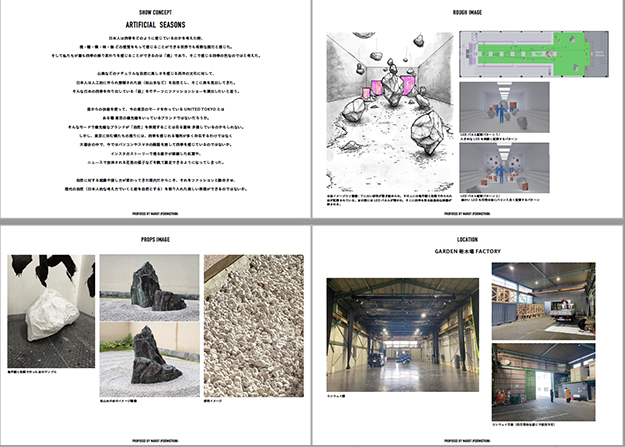

United Tokyoさんからもらった雪月風花というキーワード。日本の伝統文様を意匠とした服をAWシーズンに発表するにあたり、四季を表現したいという内容でした。でも普通に和テイストで四季を表現しましょう…となると…。

イサム氏:

そこに我々は、ちょっとツイストを入れたくなる。僕らにオファーしてくれるという意味は、これまでの作品を評価してもらったということですので、既存のファッションショーの形に捉われないようにと思いました。

アラタ氏:

Margtのスタイルのベースには、ケオティックでカウンター的な視点があるので(笑)。最初の案は中央に大きな木を作って、そこにモニターを並べるものでしたが、実現性はとても低い。チームとのディスカッションから、庭園はどうだろうとアイデアが出てきました。枯山水を彷彿とさせる地面が砂利で敷き詰められている真っ白い庭園に、デジタルが浮かぶ空間デザインに行き着きました。

イサム氏:

もちろん服を魅せるというのがプライオリティですが、それだけじゃなく、独自の世界観を付随させたいですからね。

イサム氏:

客入れのときは中央の岩や砂利をライティングで浮かび上がらせる演出をしています。どこかの惑星に迷い込んだような、音楽もエクスペリメンタルで精神性にアクセスしそうな選曲をしました。オープニングは暗闇から真っ白い服を着たモデルが砂利の音を響かせながら登場するシーンから始まります。MVを作るように構成を考えました。そういう部分でMargtらしさが出せたかと思います。

United Tokyo 2022 A/W Collectionの舞台裏:撮影について

──撮影において、カメラを選択する際の基準はどこですか?

上原氏:

一番は予算です。大きな予算があれば、フルサイズセンサーを搭載したシネマカメラの上位機種を選択します。次に撮るシチュエーションで使い分けます。例えばモノの隙間を移動する撮影ならば、狭いところにも入れるαシリーズやVENICEのエクステンションシステムになります。ゲリラ撮影やノーライト撮影、コロナ禍で小人数での撮影が求められた時は、高感度で機動性がよく、それでもってシネマの表現も可能な、Cinema Lineのラインナップをよく選びます。

──今回の撮影で一番チャレンジしたことは?

イサム氏:

たくさんあります(笑)。本番前の時間のない中、インサートカットなど映像用の撮影時間を確保することが難しかったのですが、 フロアディレクターの方たちと話し合い何とか確保してもらえました。ランウェイを歩いている様子を撮影して、編集でまとめている映像は多いですが、それだけにしたくなかった。モデルがポージングしているところを回り込んだ映像や、ショーの本番中では撮れない映像を、ただでさえ慌ただしいショーの段取りの中どうやって捻出するのか?撮影に使えた時間は、結局10分~15分でした。それで何人も撮影する必要があるために、機材選びがすごく重要でした。

上原氏:

機動性は必須でした。カメラの台数も最終的には360°カメラを合わせて10台仕込みました。

──その10台の機種と配置はどのように設計されたのでしょうか?

上原氏:

基本はフルサイズセンサーを搭載したカメラで統一しています。FX9を2台、メインカメラとしてランウェイの正面に設定し、正面からの寄りと引きを狙います。加えてサイドからFX6を2台、三脚につけて固定で置き、そしてジンバルに載せたFX3を3台、ランウェイに沿ってトラックバックを担当させました。インサート用に、ランウェイの石の裏に小さなカメラを置いて下からのアオリを狙ったもの、天井から吊った360°カメラもありました。とにかく非常に限られた時間での撮影なので、観客の視界を邪魔しないところで入れるアングルを探して、いろんな場所に設置していました。

会場の空間的な制限もありました。横幅のない会場だったので、客席がランウェイのすぐ横に来ているんです。客席とランウェイの間から撮影できるのがベストですがそれは難しい。相当足場が短くなりますが、客席の後方に1メートル幅、3メートルの長さで撮影ゾーンをなんとか確保してもらいました。そこではコンパクトな筐体という持ち味を活かして、FX3とジンバルのコンビを採用しています。大型カメラだと、お客さんにぶつかってしまうリスクがありますからね。

──レンズ選びについてはどうでしょう?

上原氏:

レンズはFX3とFX6、それとFX9の1台にソニーのG Masterを使っています。

具体的にあげますと、FE 12-24mm F2.8 GM、FE 16-35mm F2.8 GM、FE 24-70mm F2.8 GM、

FE 70-200mm F2.8 GM OSS、

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS、FE 14mm F1.8 GM、FE 24mm F1.4 GM、FE 35mm F1.4 GM、FE 50mm F1.2 GM

、FE 85mm F1.4 GMと、これでもかというくらい使用しています。

もう1台のFX9には長玉シネレンズにフォーカスプラーをつけて撮影しました。20メートル以上あるランウェイの端からバストアップを狙いたい時、FX9の大判センサー、Supre35mmモードのおかげでしっかりと寄りの撮影ができました。

FX3/6も全てG MasterでAF(オートフォーカス)撮影を行いましたが、すごいの一言です。シビアな場面でもしっかりと追随してくれた。しかもランウェイはクネクネしているし、モデルの歩くスピードが結構早いんですよ。

瞳がちゃんと映っていて、それが認識できる露出で撮れば、F値解放でめちゃくちゃ早くトラックインしてもカメラが瞳を自動で検出、さらに追随してくれます。このAFはかなり信用できますね。

あとは、カメラ側の設定で、トランジションスピード(AFトランジション速度)とレスポンシブ(AF乗り移り感度)の感度を細かく調整できるのでカスタマイズして使っています。FX3で客席後方からの横撮りをしているのですが、レスポンシブを弱めに設定しておくと、お客さん越しに、ずっとのランウェイのモデルにフォーカスし続けてくれます。

イサム氏:

ショーは一発勝負なので、AFの信頼度は重要でした。編集時にも、すごく助かりました。フォーカスがきてないから他の素材を探す必要や手間もありませんでした。ファッションショーの現場でCinema Lineシリーズを採用できて良かったです。

──編集に関してはいかがでしたか?10台もの撮影素材を編集するのは大変だったと思います。

イサム氏:

編集とカラーグレーディングは僕の担当でした。カメラ台数が多いこと、短い納期のなかで仕上げるという挑戦がありました。カメラごとに色味がバラバラになるのは避けたいので、ソニーのCinema Lineシリーズで揃えられたたことの価値は高かったです。FX9・FX6・FX3とそれぞれタイプの異なる機材であっても共通思想の色が表現できる。マルチカメラ編集をするわけですが、データの取り扱いのしやすさも文句なしです。データは軽いけど色情報はしっかりと残っているのも改めて実感しました。

上原氏:

今回はS-Cinetoneで収録しています。データの扱いが非常に軽い印象があり、最初からポスプロに時間を掛けられない実情もあり、S-Cinetoneで撮れば異なる複数の機材で撮影しても色味が統一できる。S-Logは画を作り込むときにはすごくいいですけど、今回は洋服が主人公としてみせる目的があるので、現場の雰囲気をどう再現するかを考えて撮影フォーマットを選びました。ここも成功のポイントだったと思います。

──最後に、今後皆さんがやってみたいことを教えて下さい。

アラタ氏:

日本に戻ってきて大きな作品にも携わり、充実した日々を送っていますが、クライアントワークとは別に、内なるものをさらけ出すようなものを作りたいと話し合っているところです。

イサム氏:

友達やクライアントからのオファーありきだったので、僕たち自身からでてくるものってなんだろうって。

上原氏:

Margtと一緒にやる予定の次のMVが楽しみです。

──ありがとうございました。

Margt

前田勇至(ISAMU)と高畠新(ARATA)によるクリエイティブユニット。映像やグラフィックを軸に、音楽やファッションなど様々な分野で活動している。2020年、拠点をNYからTOKYOへ移し、PERIMETRONに所属。

上原晴也

Cinematographer 1996年、横須賀生まれ 一眼レフのファインダーを覗いた瞬間カメラの世界に魅せられ、フォトグラファーとしての道を志す。 その後、盟友となる映像監督Spikey Johnとの出会いによりシネマトグラファーとしても開花し、その独自の視点から切り取ったリズム感を感じるカメラワークや色彩センスが多方面で評価を受ける。