txt:鈴木佑介 構成:編集部

これからの潮流になるであろうDaVinci Resolveと直感的な操作ができるMicro Panel/Mini Panel

ここ最近のBlackmagic Designのマイペースながら着実な攻めの姿勢がすごい。4.6Kのセンサーを持ち、内蔵NDを搭載し、内部収録でRAW撮影できるBlackmagic URSA Mini Proをはじめとして、既存の国内メーカーにできないような提案をどんどん我々に発信してくれている。まるで、ひと昔前のAppleのように新商品の発表のたびに僕たちをドキドキさせてくれるのがBlackmagic Designだ。

愛用のMicro Panel

正直な話、筆者の周りでもシネマカメラを選択する際にURSA Mini Proを選ぶ人が増えてきた。それだけ「メイク(ないものを創り出す)」する映像が求められてきたのだと、しみじみ実感している。

そんな中、今日紹介するのは、これからの潮流になるであろうDaVinci Resolveと直感的にカラーグレーディング操作ができるDaVinci Resolve Micro Panel/DaVinci Resolve Mini Panel(以下:Micro Panel/Mini Panel)だ。筆者も未来を見据えて今年の3月から仕事に取り入れ、日々修行中である。

DaVinci Resolve Studio 14について

最近はDaVinci Resolveをメインの編集ソフトに使っている

昔から映像に携わる人ならば、DaVinci Resolveと言えばカラーグレーディングの専用ソフトで、ポストプロダクションのカラコレルームでしか見れなかったような印象だと思う。それが数年前から個人で使えるようになっている。DaVinci Resolveはアップデートするごとにその機能が追加され、映像の編集も可能となり、12.5のバージョンでは安定して編集もできるようになった。

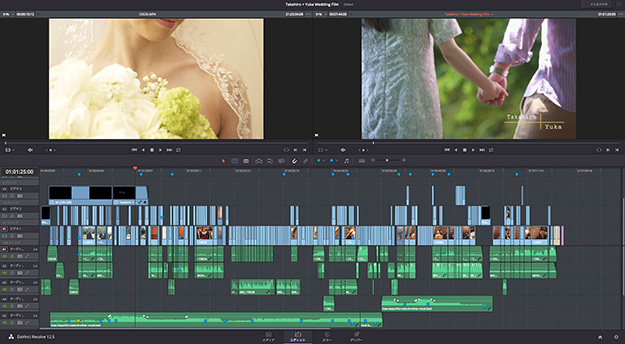

色分けできるようになったタイムライン。メディアを最適化しなくてもサクサク反応良く動く

現在のバージョン14(ベータ版)では、さらに編集機能のパフォーマンスが強化された。特筆すべきはH.264などの圧縮コーデックの動作が高速化され、前のバージョンまでは正直サクサク編集するにはインポートした上で「メディアの最適化」が必要だったものが、このバージョン14では、ほぼ必要なく、コマ落ちせずサクサク動く。もしコマ落ちするようならプロキシメディアの作成やプレビューの解像度を落とせばいい。タイムラインも色分けができるようになり視認性が高くなった。

Adobe Photoshopのような「HISTORY」機能

また画期的なのが「UNDO」する際にAdobe Photoshop(以下:Photoshop)のように「HISTORY」を表示できるのでコマンド+Zを連打することなく、戻りたいところまで戻れるというのも嬉しいポイントだ。

GPU依存のDaVinci ResolveにおいてMac Pro(late 2013)を未だ使用している筆者の環境でも、ネイティブで十分動く。このバージョン14でその変化を感じる。本バージョンではFairlightという音の編集機能までついた。気がつけばDaVinci Resolveはメディアの取り込みから編集、カラーコレクション、カラーグレーディング、MA、書き出しまでワンストップで行えるシステムになっているのだ。

メディアページ

メディアページ※画像をクリックすると拡大します

編集ページ

編集ページ※画像をクリックすると拡大します

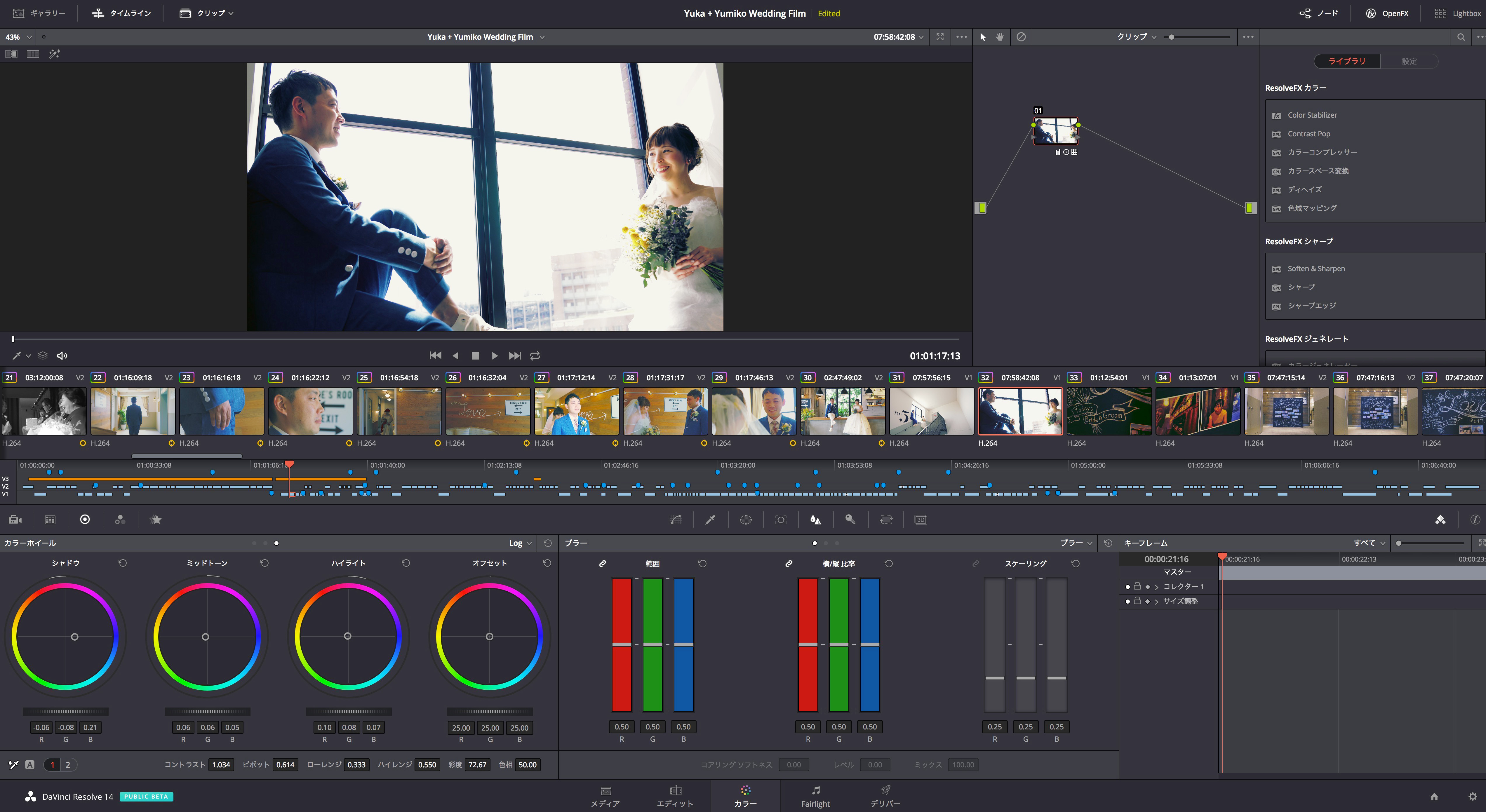

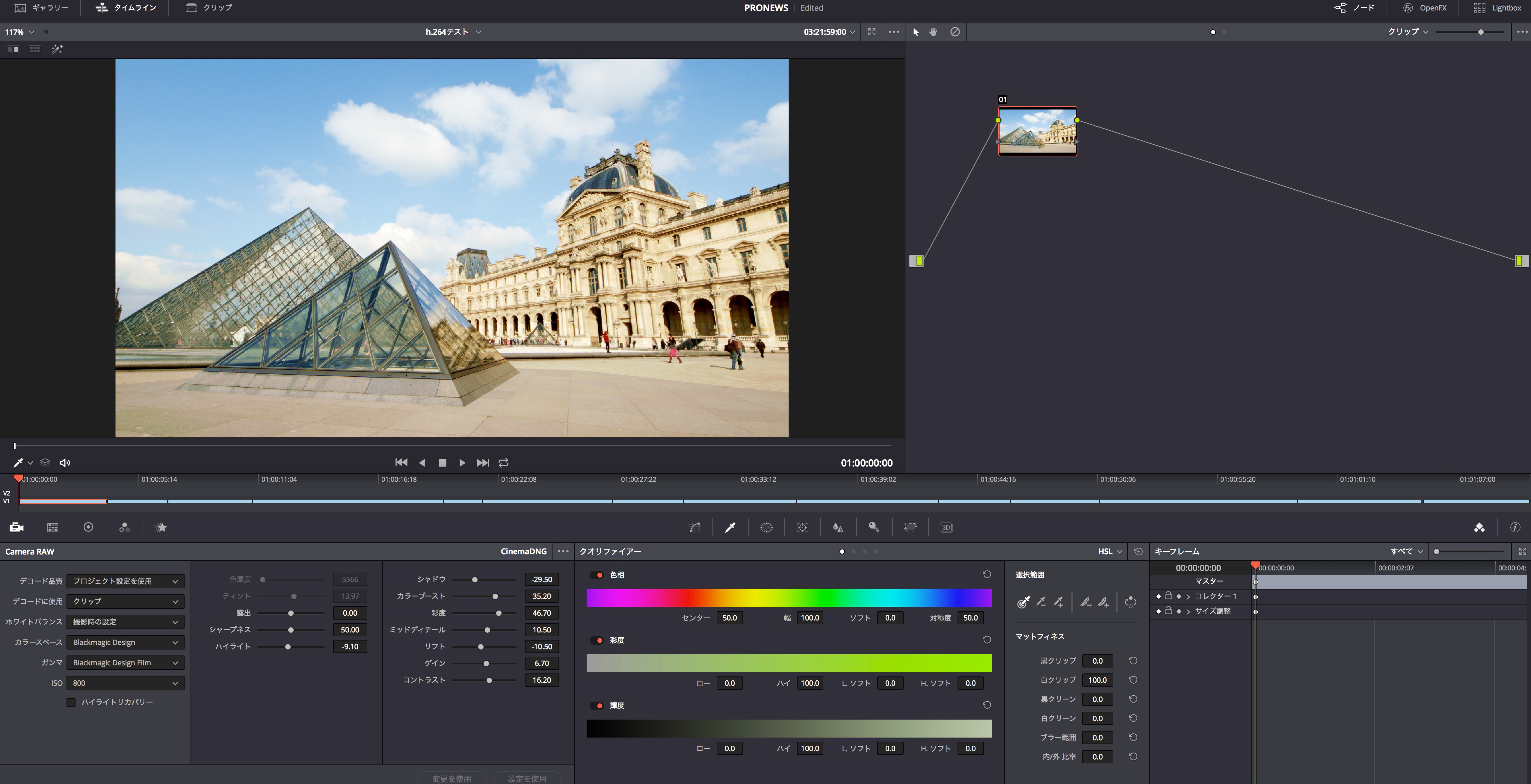

カラーページ

カラーページ※画像をクリックすると拡大します

Fairlightページ

Fairlightページ※画像をクリックすると拡大します

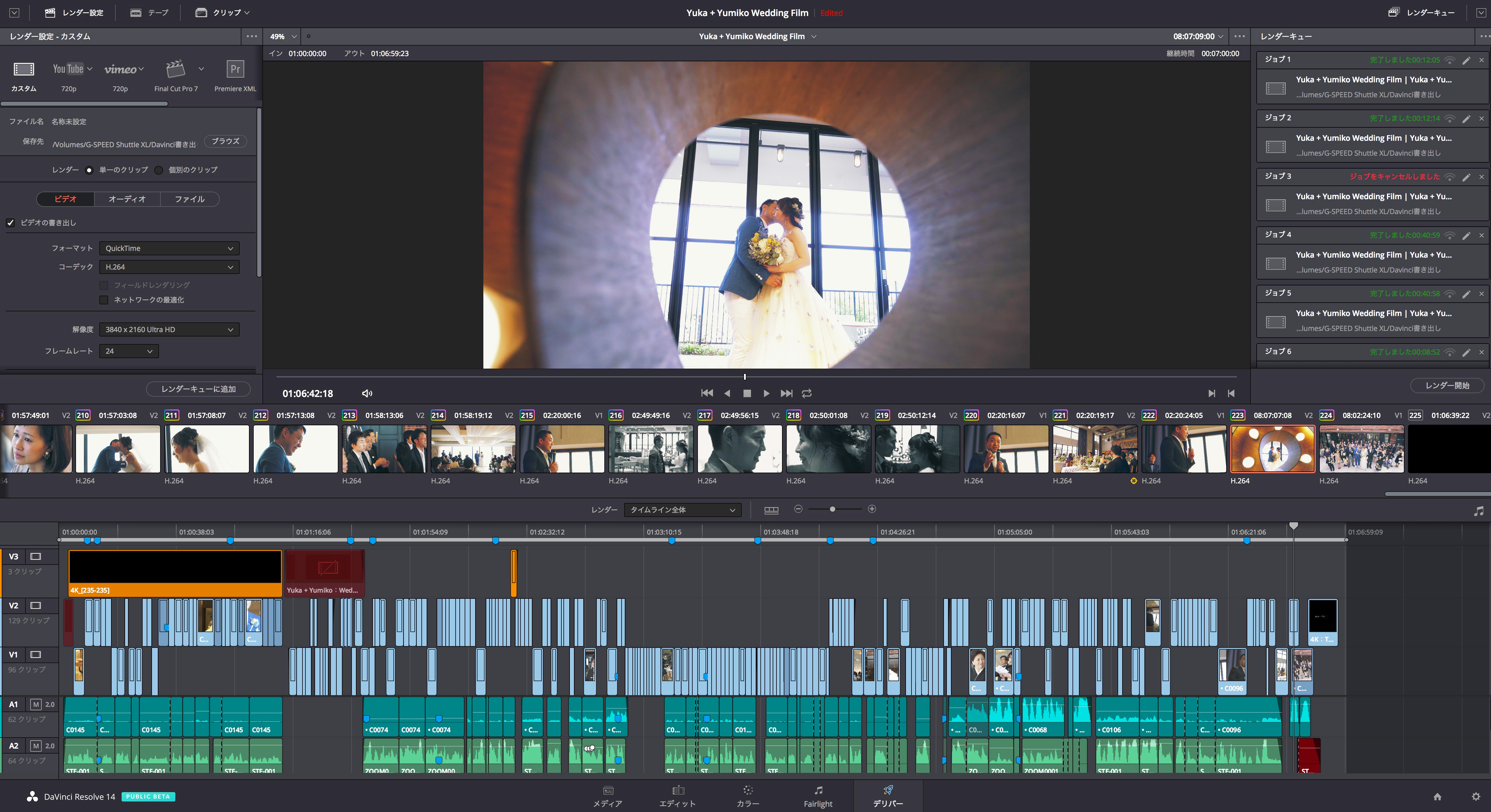

デリバーページ

デリバーページ※画像をクリックすると拡大します

DaVinci Resolveは基本無償で提供されていて、Mac/Win/Linuxでも使える。有償版のDaVinci Resolve Studioはバージョン14の発表と共に値下げされ、税別33,980円で購入できる(以前は約11万円)。有償版はソフトをPCにインストールした上で専用のドングル(USBメモリの形をしたキー)を刺すことで使用できる。

有償版のドングル

無償版は扱える解像度がUHDまでだったり、使用できるGPUが1つだったりノイズリダクションが使用できなかったりと、多少の機能制限があるが十分使用できる。

ただ、私的には有償版の持つデノイズ機能(ノイズリダクション)が優秀だと思うのと複数枚のGPUにも対応することからも、GPU依存のDaVinci Resolveを使うなら、やはり有償版をお勧めする(そして有償版ならばGH5のH.264 4K 10bit 4:2:2にも対応している)。

Final Cut Proと同じように買い取り式なのでAdobe Premiere(以下:Premiere)のように月額課金されないのも魅力の一つだ。※ちなみにURSA Mini Proなどのカメラを買えばDaVinci Resolve Studioは付いてくる。注意が必要なのはWindows版、Linux版ではProRes出力不可ということだろう。

気になる編集画面の操作感は「Final Cut Pro XとPremiereの良いところを合体させた感じ」だ。昔、皆が望んだFinal Cut Pro7の正統進化がDaVinci Resolveの編集ページかもしれない。Premiereのインターフェイスが昔から好きになれなくてFinal Cut Pro Xを使っている筆者だが、DaVinci Resolveはとても気に入っている。根本的にBlackmagic DesignはUI含め、様々なプロダクトデザインが秀逸だと感じる。

編集ソフトで大事なのは操作性だ。DaVinci Resolveはショートカットを好みに変更できる。DaVinci Resolve独自のものもあるが、Premiereユーザー向け、FCPユーザー向けなどプリセットからも選ぶことができる。筆者はいつも使っているFinal Cut Pro Xと同じショートカットをDaVinci Resolveに割り当てて快適に使用している。編集作業の挙動に関してはDaVinci Resolve特有のクセは多少はあるが、単純に慣れだと思う。何か一本制作すれば、すぐに慣れる。音声同期はもちろん、マルチカムクリップの編集も可能だ。

DaVinci Resolveの編集ページの機能として、ディゾルブなどの基本的なトランジションや、キーフレームでのアニメーション、シンプルなテロップ作成などは編集ページでできるが、俗に言う「エフェクト」っぽいものは皆無に等しい。DaVinci Resolveでのエフェクト「Resolve FX」はOpen FXに対応しているので、Magic Bulletなど対応しているものを所持していれば使えるものもあるが、DaVinci Resolveにおける編集ページはシンプルに「画をつなげるもの」と認識し、例えばブラーやシャープネス、ビネットなど「画を演出」するものは次のカラーページで行うものと思ってもらった方がいい。

カラコレは「色補正」、グレーディングは「演色」

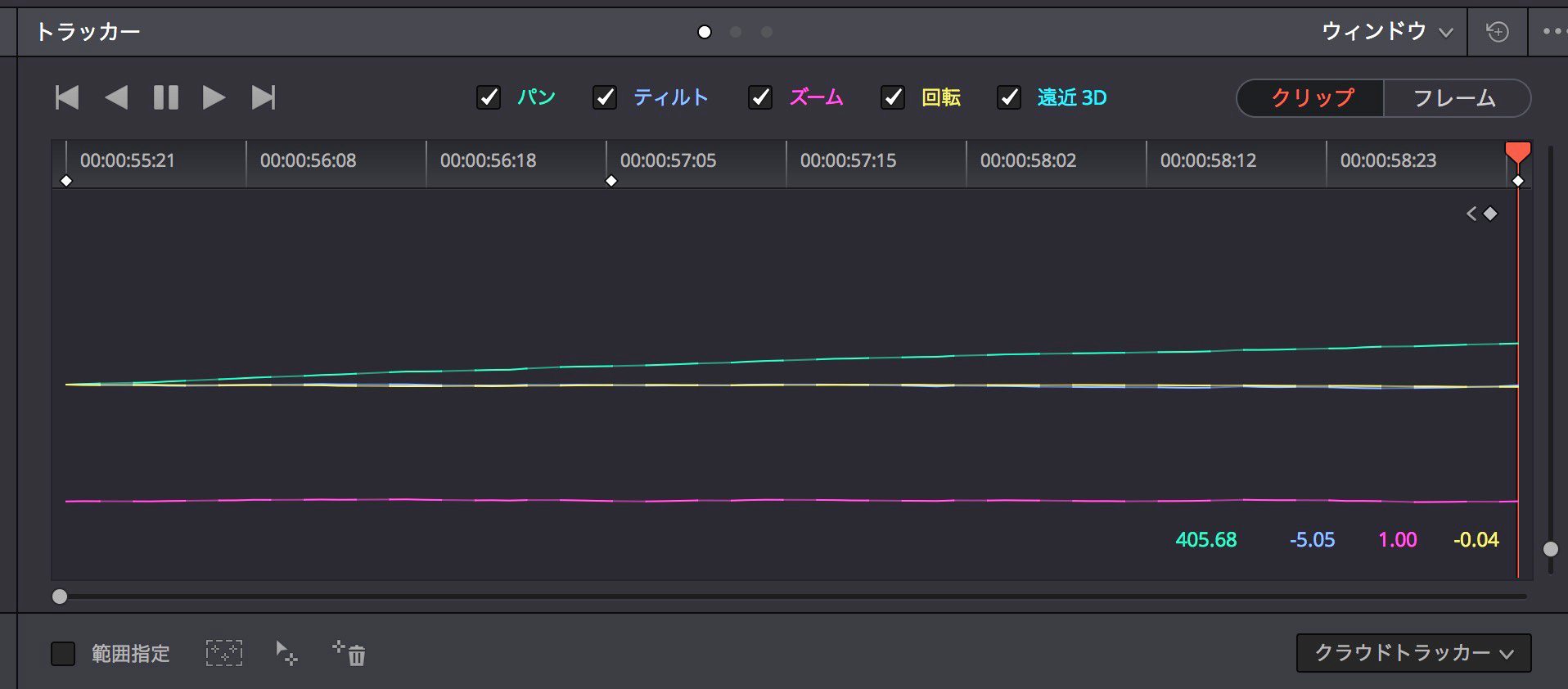

オートトラッキングが優秀。ウィンドウで囲った部分に照明効果を適用でき被写体の動きに対してオートで追従してくれる

オートトラッキングが優秀。ウィンドウで囲った部分に照明効果を適用でき被写体の動きに対してオートで追従してくれる※画像をクリックすると拡大します

※画像をクリックすると拡大します

筆者はカラリストではない。前述のようにDaVinci Resolveを触り始めて日も浅い。なので専門的な知識もなく、勉強しつつ、実際に触りながら試行錯誤しているレベルなので、ここからはあくまで筆者が感じた意見として書いていく。

DaVinci Resolveの一番のウリはもちろん「カラー」ページだ。DaVinci Resolveは編集ページのタイムラインの内容がそのままカラーページやFairlight、デリバーページへと反映される。カラーページでは並べられたクリップを1カットずつグレーディングしていく。5月にBlackmagic Designで開催されたプロのカラリストを招いてのワークショップに参加したのだが、目からウロコというか「グレーディング」に関して、自分の中の概念がかなり変わった。

Color Correction=Correct Color(色を補正する)

Color Grading=Adding Create Image(演出を加える)

そのワークショップに参加するまでは、カラーコレクションとカラーグレーディングの意味合いが自分の中でも曖昧で、DaVinci Resolveを使っていても「これくらいならFinal Cut Pro XやPremiereでも同じことができるな」と思っていた。そう、色やコントラスト調整して統一して周辺減光をかけたり、好みのトーンに合わせていくようなカラーコレクション程度であれば、現在どんな編集ソフトでもできる。

DaVinci Resolveの様々なグレーディングツールを使って描きたい世界の色を自分で作っていく

※画像をクリックすると拡大します

だが「演色する」というグレーディングの概念でいうと、それはDaVinci Resolveにしかできない。別に「適当にLUTを当てて、なんとなく映画っぽい雰囲気になればこれでいいじゃん」っていう方はそれでいいと思う。むしろDaVinci Resolveを使う必要もないかもしれない。これは誰しも経験があると思うが、既存の編集ソフトでできる限り露出や色の調整をしたものの、可能であれば一部分だけをもう少し明るくしたい、だけどどうにもならないみたいな状況のカットでもDaVinci Resolveなら諦めずに細部を調整して、自分の思い描いたイメージに近づけられるのだ。

例えば横断歩道を歩いてくる二人だけをもう少し明るくしたいと考えた際に、パワーウィンドウを作り、歩いてくる二人を囲んだウィンドウをキーフレームなしでトラッキングさせ、明るさを上げたり、周辺減光を施したり、と照明効果を施すことができるのだ(しかもトラッキングが優秀!)。特にライティングする時間がないWeddingやイベントなどの「テイク」する映像においてちょっとしたひと手間で「ベター」なものを「ベストに近い」状態に仕上げられる。

ノードで広がるカラーグレーディングの世界

実際のグレーディング例。普通の編集ソフトでは難しいカラーグレーディングができる

※画像をクリックすると拡大します

DaVinci Resolveは「ノード」と呼ばれるPhotoshopでいうレイヤーのようなものを使うことで、複雑なカラーグレーディングを可能にしている。カラーグレーディングをかじったことがある方は、プライマリーグレーディングとセカンダリーグレーディングという言葉を聞いたことがあると思うが、例えば、

1.プライマリー→全体的な色を調整する

- 1つめのノード:カラーバランスを調整

2.セカンダリー→部分的な演出をしていく(パワーウインドウやクオリファイヤを使う)

- 1つめのノード:被写体の肌の色を指定し、ブラーをかけて美肌効果をつけるなど

- 2つめのノード:動く被写体に対してマスクを作り、トラッキングしながら照明効果を当てるなど

- 3つめのノード:キーを取って画面の一部の色(例えば空の色だけ)を指定し、色や彩度を調整するなど

- 4つめのノード:飛んでしまった背景の一部をマスキングして、ハイライトを抑えるなど

- 最後のノード:最終的にコントラストをつける

という感じでノードを使い、グレーディングプランを設計し「色に対して演出」を大きく分けて2つの過程でクリップに施していくのだ。また、そうして作ったルックを保存し(スチルと呼ぶ)、ほかのクリップに適用したり、オリジナルでLUTとして保存もできる。

5月にBlackmagic Design主催で行われたカラリストのジャイルズ・リバシー氏のワークショップ

DaVinci Resolveは本当に機能とできることが多いので、ここでは紹介しきれないが、興味を持った方は日本語のマニュアルや公式のリファレンス動画があるので、それを参考に是非触ってもらいたい。そして可能であれば定期的にBlackmagic Designが主催している、カラリストを招いてのワークショップがあった際は参加をお勧めする。カラリストという専門職がある以上、どういう概念でカラーグレーディングをするのか実際に体感することで、今後の我々にとって大きな経験値となることは間違いない。

強化されたResolve FX

今回のバージョン14から追加されたResolve FXが素晴らしい。自分でグレーディングするよりも場合によっては手っ取り早くできることが増えた。プライマリーはできるけれどセカンダリーが難しいよ!と思った方も、これだけでもDaVinci Resolveを使う価値がある。それくらいDaVinci Resolve 14のFXは便利だ。筆者が気に入った新Resolve FXを5つ紹介しよう。

1:ディヘイズ

少し霞みがかった風景もディヘイズをかけるとスッキリする(自動的に彩度もあがる)

※画像をクリックすると拡大します

人物に当てても効果がある

※画像をクリックすると拡大します

Lightroomでいう「かすみ除去」ツールである。風景など霞がかったクリップの霞を取り除き、すっきりした印象を持たせられる。かすみの色を指定して簡単な色のイメージを作れ、これを使うと彩度も自動的に上がり、エフェクトの数値をいじることでコントラストもつけるられる。風景だけでなく、逆光の人物などにも適用できる。S-Log3のままLUTを当てずにディヘイズをかけても面白い結果になった。

2:Soften&Sharpen

テクスチャを大中小に区分し、ソフトネスやシャープネスを細かく調整できるので簡単に美肌が作れる。

簡単なスキンレタッチが可能

※画像をクリックすると拡大します

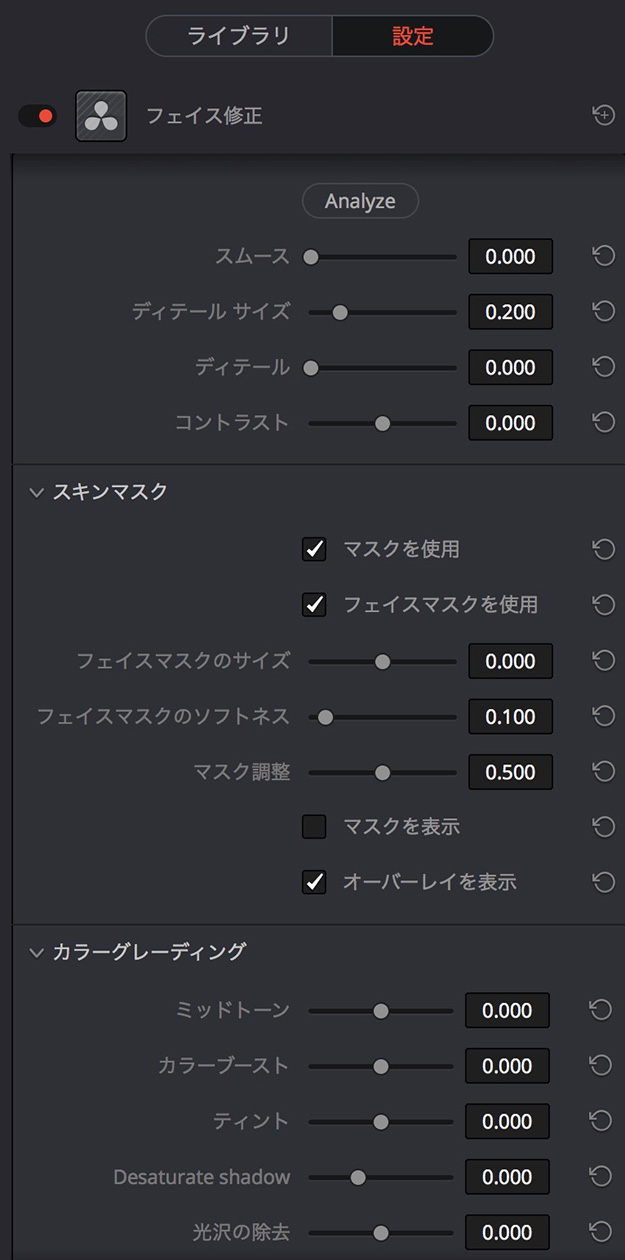

3:フェイス修正

今回のアップデートでこれが一番のウリなのでは?と思う機能。「人を撮ること」を専門としている筆者にとってはこの「フェイス修正」はものすごく便利な機能だ。クリップに適用して「Analyze」をクリックするだけで自動的に顔の目、鼻、口、頬、顎、を認識し、トラッキングしてくれるトラッキング後、肌をなめらかにしたり、目の下のクマを取ったり、顔のテカリを取ったり、唇の彩度を上げるなど、今までは有償のスキンレタッチのプラグインでなければできなかったことがDaVinci Resolveではデフォルトでできる(フェイス修正機能等は有償版のDaVinci Resolve Studioのみ搭載)。Wedding撮影をはじめ、女性を撮る際に重宝するという実感。

「Analyze」を押すと目鼻、唇、輪郭などを自動検知。横顔でも反応してくれる

細かく調整ができる

「肌のテカリ」や「目の下のクマ」などの修正がかなり細かく調整ができる

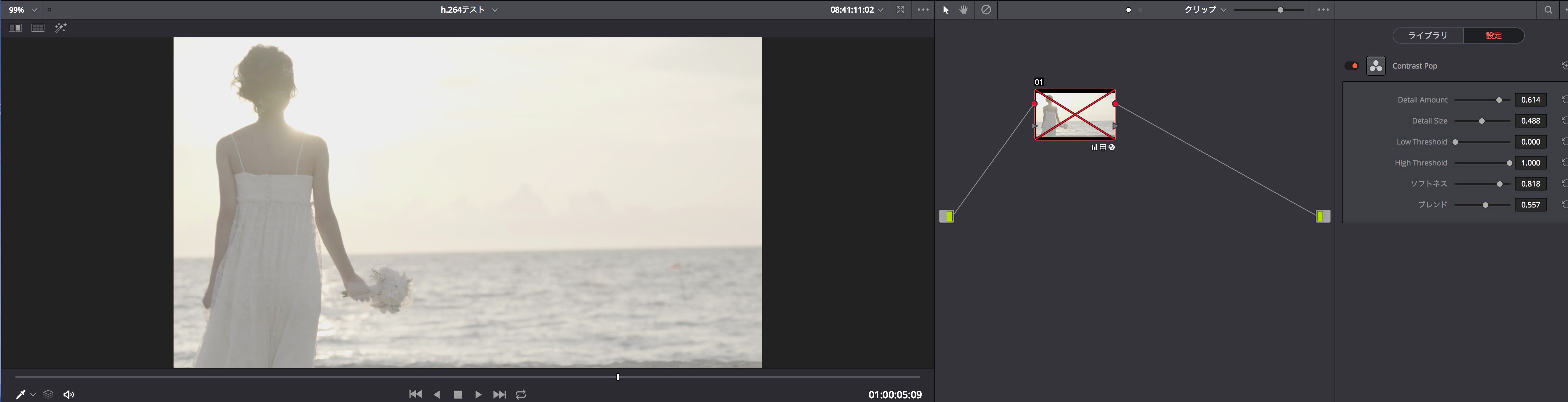

4:Contrast POP

HDR調にできる。ノイズが増えるので使い方次第だがLowとHigh部分の調整をすれば、表現の一つとして使えそうな印象。インスタの写真のように動画でも簡単に表現できるようになったことに感動。無理にHDR調にせず調整すれば、ベースグレーディングとしても使える感触だ。

表現の幅が広がる。もちろん細かくパラメータで調整できる

※画像をクリックすると拡大します

ベースグレーディングにも使える印象

※画像をクリックすると拡大します

5:デッドピクセル修正

シネマカメラはさておき、α7シリーズやGH5などのミラーレスカメラを使うと、案外気づかないゴミがセンサーにあったりする。これをPhotoshopのスタンプのようなツールで消せるのは本当に助かる。

センサーにゴミが写ってしまったクリップ

センサーにゴミが写ってしまったクリップ※画像をクリックすると拡大します

Photoshopのスタンプツールのようなもので選択

Photoshopのスタンプツールのようなもので選択※画像をクリックすると拡大します

ゴミが消えた

ゴミが消えた※画像をクリックすると拡大します

Resolve FXは編集ページでも使えるが、編集ページで使用してしまうと「カラーページ」では調整がきかなくなってしまうのでResolve FXは「カラーページ」でノードを作って使用することをお勧めする。

Micro Panelで直感操作

Micro Panelがあればフルスクリーン再生しながらのグレーディングも可能になる

DaVinci Resolveのカラーページは前述のように多機能で複雑に見える。操作もなれないと正直簡単ではない。そこでお勧めしたいのが今年の3月に発売されたMicro Panelだ。

Micro Panelを使う利点は、シングルモニターの環境でもプレビュー画面をフルスクリーン表示にしながら直感的に操作ができることだ。例えばリングを回して露出の調整をしたり、ボールを転がして任意の色に調整したり、マウスなどでは調整しにくかった細かい調整も手の感覚で操作できる。また、ノードのON/OFFやREDO/UNDO、ノード内の移動や対象クリップの移動など普段キーボードのショートカットでの操作がボタン一つでできる。

プライマリーグレーディングに必要な操作が全部このパネルだけでできてしまう。フルスクリーンで「つまむ」「まわす」「転がす」「押す」という指先の行為で行うカラーグレーディングは細部までこだわることができ、すべてを直感的に指先で操作できるのだ。デジタルなものをアナログで操作するこの感覚は、新しい発見と体験を私たちに与えてくれる。

またMicro Panelを使った方は声を揃えていうのだが「コントラスト」を調整しながら「ピボット(コントラストの軸となるトーンの場所)」を調整でき、「コントラスト」を調整しながら「COLOR BOOST(暗部から彩度をあげていく)」ですぐに自分のイメージの基本形が作れる。マウスだと一つの操作しかできなかったことがパネルを使うことで同時にできるのだ。

不思議なものでマウスやペンタブレットで操作をすると、なぜか力が入ってしまって腕が疲れるが、パネルを使うとまったく疲れない。触っていて心地よいのだ。一度触ったらマウスやペンタブレットには戻れない。このMicro PanelはDaVinci Resolveでしか使えないが、グレーディングが本当に楽しくなる。美しいプロダクトデザイン、質感も良く、触り心地も最高。外部電源が不要でUSB接続で使用できるので、状況に合わせて撮影現場に持ち込むこともしばしば。改めてすごい時代になったものだと思う(下述のMini PanelはAC電源が必要)。

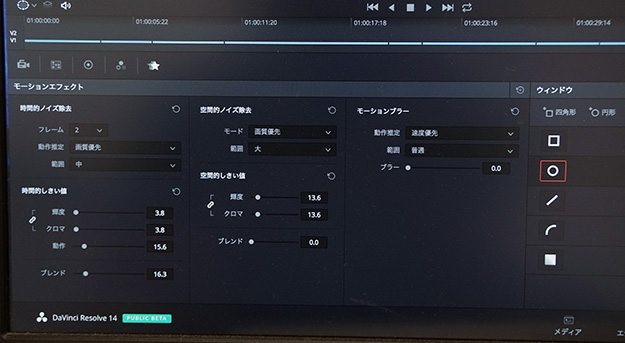

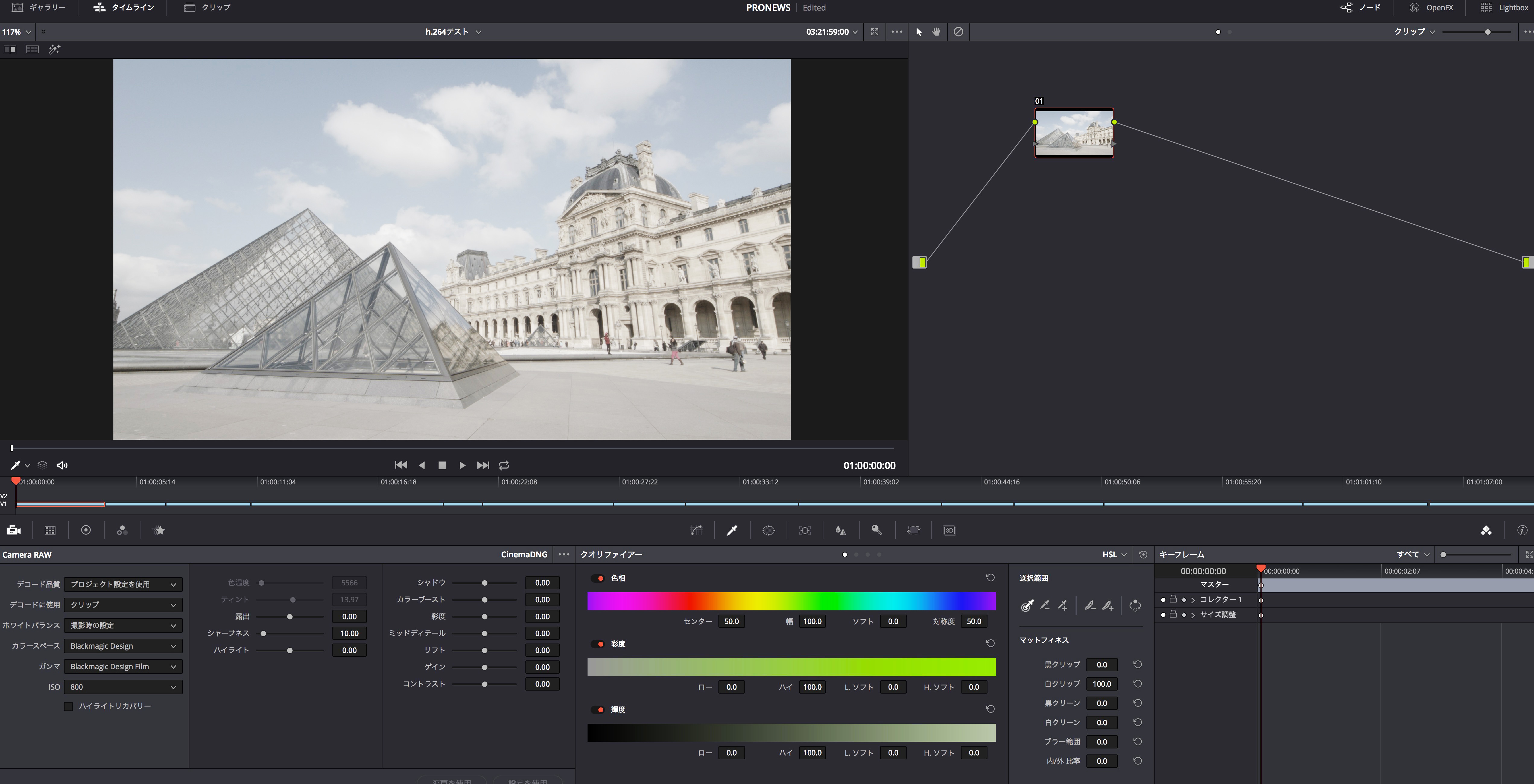

Mini Panelでセカンダリーグレーディングが楽になる!

Micro Panelのひとつ上のランクでMini Panelというのがあるが、何が違うのか?Mini Panelは主にセカンダリーグレーディングで使用するパワーウインドウやトラッキング、ノイズリダクション、ブラーの設定などをボタン類で作成、操作ができるのだ。また、RAW素材をデコードする際に現像パラメータの設定もパネル操作可能だ。

筆者も頭の中では2つの違いは分かっていたものの、触ったことがなかったので今回この執筆にあたり、Blackmagic DesignからMini Panelをお借りした。

実際に見比べて触ってみると、Micro Panelの上部にインターフェイスが加わった感じのデザインで2つのディスプレイを挟んで左側のボタン類でRAW現像やトラッカー、ブラーやクオリファイアなどの「モード」の選択を行い、モードに応じたものが2つのディスプレイにまたいで表示され、ディスプレイ上部のスイッチと下部のつまみで各パラメーターを調整できる。

ディスプレイの右側にはノードの追加(シリアル、パラレル、レイヤー別)やノードにサークルのパワーウィンドウが追加されたもの、コピー&ペースト、キーフレーム間の移動など「便利なショートカット」スイッチが並んでいる。パっと見、難しそうに見えるが、さすがBlackmagic Designのプロダクト。案外直感的に触れる。初見で触って問題なく使用できた。

Mini PanelはMicro Panelよりもサイズが大きい

上部の二つのディスプレイの左右にあるスイッチでモードを切り替え、ツマミで調整する

Mini Panelだとカーブ類が直感的にいじれるようになる

筆者はパワーウィンドウをよく使用するのだが、Mini Panelだと作業がとても楽だ。ディスプレイ右側の一つでノードが追加でき、ディスプレイ左側のスイッチでWINDOWを押し、任意の形のウィンドウを選べば、あとはディスプレイ下部のつまみで大きさ、位置、回転、ソフトネスなど調整ができる。多角形など自分でマスクを描く場合はマウスなどでの入力が必要だが、一度描いてしまえばあとはツマミで調整できる。キーフレームやトラッキングでの微調整の際に便利だ。

↓

↓

円形のウィンドウをボタン一つで作成、大きさや位置、ソフトネスなどをマウスいらずでツマミで調整できる

ノイズリダクションなどもツマミで微調整できる

「Micro Panelでいいだろう」と思っていたのだが、案の定「めちゃくちゃ便利」という結論に達した。むしろ「触わらなければよかった」とさえ思っている。すごく欲しい。当たり前だが、プライマリーよりもセカンダリーグレーディングの方が細かい作業が多い。マウスとキーボードで操作するより直感的に操作できる分、グレーディングの速度が上がる。数百に及ぶクリップを作業を考えたとき、いかに時間短縮できるか、疲れないかはとても重要だ。特にRAW現像をする人はMini Panelがいいだろう。

Mini Panelを使うと、RAW素材のデコードがプライマリーグレーディングを含めた状態まですぐ追い込める

※画像をクリックすると拡大します

カラーグレーディングのみでもOK

DaVinci Resolveは元々がカラーグレーディングツールだけあって、あくまでカラーの編集のみに使用するには問題ない。未編集の素材を読み込んでカラーグレーディングを施した上で、個別のクリップとして再度書き出しができる。つまり、グレーディングを事前に行った上でFinal Cut ProやPremiereなど使い慣れた編集ソフトで編集作業も行える。実際そういう使い方をしている人もいる。

またXMLの読み込みや書き出しにも対応しているのでFinal Cut Pro Xなどで、ある程度編集を終えたタイムライン情報をXMLを経由してDaVinci Resolveで再現もできる(その場合対応していないエフェクトやトランジションなど、DaVinci Resolveで再現できないものもあるので、確認と再調整が必要)。カラーの調整が終わったらそのままデリバーページで書き出すこともできるし、またXMLを書き出してFinal Cut Pro XやPremiereで最終調整もできる。

何はともあれ、まずは一番使い易い方法でDaVinci Resolveを使ってほしい。改めて映像編集の奥深さ、表現の奥行きを感じるだろう(本記事を執筆している2017年7月現在のDaVinci Resolve 14はあくまでベータ版。たまにシャットダウンすることもあるので、それは承知の上で使ってほしい。「ライブ保存」という自動保存機能をONにすれば問題はなくなるが、それ以上の安定感を求める方は12.5をお勧めする)。なんにせよ、これからのデジタルシネマメイキング全盛時代にカラーグレーディングは必須となることは間違いない。

RAW素材や最低でも10bitの素材をいじって、はじめてDaVinci Resolveの楽しさを実感すると思うが、8bitの素材をDaVinci Resolveで使うことで、改めてなぜ高いカラーサンプリングレートが必要かを実感し、8bitでもうまく調理する方法を逆算して撮影に臨めるというのも、これからの強みになるだろう。兎にも角にもDaVinci Resolveを始めるなら今のタイミングだ。そしてMicro Panelが我々をさらにクリエイティブにしてくれる。

しかしDaVinci Resolveを触れば触るほど、10bitですら物足りなくなる。筆者の撮影環境では、まだRAWを内部収録できるカメラがない。正直10bitあれば十分なんて思っていた。なのにDaVinci Resolveのせいで、いや、Blackmagic Designのせいで今、猛烈にRAWで作品が撮りたい。

2017年夏。「テイク」の映像の終焉の先の「メイク」時代の始まり。テクノロジー的には4Kの先を見据えながらも、作り手は基本に帰る。デジタルとアナログの融合をうまく取り入れて生きていかなくてはならない。この流れは止まらない。

WRITER PROFILE