txt:佐々木淳 構成:編集部

今回は、TV-CMにおける体験タイプの変遷についてみていく。「体験のタイプ(類型)」それぞれの詳細については(前回の「描望」タイプもそうだが)ひとつひとつが非常に内容に富み、そして深いので、今後また随時じっくりとみていくことにしたい。

ご存じの通り、日本におけるTVCMの歴史は1950年代に遡る。1953年の精工舎によるTVCMがその最初ということだから、すでに70年近い歴史になる。その間に日本社会は高度成長期、バブル期、そしてバブル後の低成長期を経て、少子高齢化をはじめ諸問題に悩む、ゼロ成長期の昨今へと移行してきた。同時にそれは学生運動やカウンターカルチャーの隆盛と挫折、広告文化に主導された消費と差異化、そしてネットを核とした急激な生活のデジタル情報化、という時代の流れでもある。

こうした中で、各々の時代を語るTVCMを顧みつつ、社会が欲した「体験」がどのように推移してきたのかを見てみる、というのが今回の趣旨だ。

揺籃期~1960年代「昇――モノこそ目標」

古典的な商品名連呼・唄い込み全盛の揺籃期からほどなく、高度成長期が始まる。白黒テレビ・洗濯機・冷蔵庫という「三種の神器」が憧れの対象となった時代だ。次いでクルマもこれに加わる。シンプルに「モノを夢見る」中にあっては、TVCMの訴求もシンプルで、あくまでモノが中心にあり、希望に満ち溢れている。「モノ」が意味するのはその機能効能そのものだから、メッセージもストレートだ。当時の社会にはまだ存在しない(魔法のような)素晴らしいモノ。我が家にもコレがあったらいいなあ、というヤツだ。 例として以下のTVCMをご覧いただきたい。

いかがだろうか。筆者が生まれた時にはカラーテレビも冷蔵庫も洗濯機もあった(クルマはなかったが親戚が皆持っていた)ので、それ以前の人々の「モノへの憧れ」は感覚としてわからない。ひとつたけ強く思うことがある。

今では生活の基本であるこれらのモノが「なかった時代」に人々が感じていただろう、これらのモノへの憧れ・期待感は私たちの想像をはるかに超えるだろう、ということだ。その機能は、何かと比較して良い悪いということではなく、絶対的に必要な機能だったからだ。人々の憧れや目標がかなり一点集中していたとも言え、みんなが共通の目標(=モノを手に入れる)に向けて上昇していた、と言える。

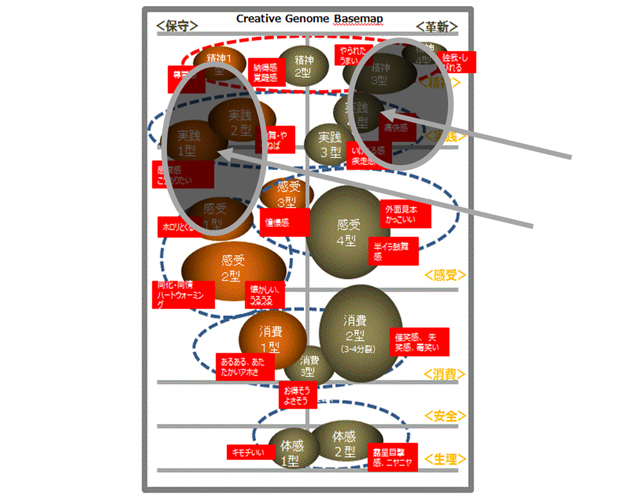

この時代のTVCMによる代表的な体験について、筆者は「昇」と名づけた。CCTマップで言えば前回示した「描望」とも近いが、筆者はその下の「優位」のカテゴリにしている。「優位」とは、ああこの商品は良さそうだ、得そうだ、買ってみようか、など訴求商品・サービスの優位性を感じる体験である。基本的には現代でも「優位」に属するTVCMは非常に多いが、その中でも「何かと比較して良い悪い」ではなく「絶対的に欲しい」という点では、限りなく「描望」にも近い「優位」ではないかと考える。

70年代~80年代初期「夢――大きいストーリー」

70年代のTVCMといえば、ゼロックスの「モーレツからビューティフルへ」から始まり、アンノン族が地方を再発見する国鉄の「ディスカバージャパン」そしてケンメリのスカイラインなどが頭に浮かぶ。モノそのもの=機能ではなく、モノやサービスを得たことから生まれる素晴らしいイメージ・ストーリーの方に主眼がシフトする。この頃から広告の力はそのギアを一気に上げ、映像表現も多彩になっていった。

例として以下のTVCMをご覧いただきたい。

この時代のTVCMによる代表的な体験について、筆者は「夢」と名づけた。

モノを手に入れた、モノに驚かなくなった人々に、次なる憧れを抱かせるためには「夢」としてのストーリーが必要である。とはいえ、たとえスカイラインを手に入れたとしても、外人のガールフレンドと南に逃げて遊んだ人はほぼいないはずだ。こうした「決して手に入れることはできない遠くて大きなストーリー」というのは、まさに前回の「描望」タイプのど真ん中といえる。モーレツな会社生活で疲れた心を、イメージやストーリーが癒す。なにかこう書くと、そういうTVCMは後世にもあるじゃないかと思うが、どうもこの時代のTVCMのイメージやストーリーのもつ「大きい感じ」にはかなわないように思う。つまり、現状から遠く、乖離しているからこそ作動する「夢」としての体験がこの時代のCMには満ち溢れているのだろうと思う。

「コレがあったらいいのに」という機能への欲求の次にきたのは「私もこうなりたい、こんな時間をすごしたい」という自己同一的な、大きなストーリーへの欲求だったのだ。そしてこの欲求の変化形が、次の時代の代表的なTVCM体験をつくっていくことになる。

80年代中期~90年代初頭(バブル期)「躁――差異の消費」

多少のタイムラグはあるが、大雑把にバブル期を括るとすれば、日本経済が最高潮に達し、消費経済がくまなく浸透した時代といえる。生活時間は24時間へ、ビジネス範囲は全世界へ広がり、放送メディアは全盛をきわめ、世の中の情報速度・時間速度が全体的に増し「カラダもココロも一挙に忙しくなった」時代だったと感じる。それゆえ、みんなが自己同一化できる大きなストーリーはなかなか成立しにくく、各々が刹那的な消費のスタイルで競争するようになる。隣の人がコレを買うなら私はコレ、コレをするなら私はこっち、というように、消費の選択肢が増えた中で皆が「消費における差異のゲーム」をするようになる。

例として以下のTVCMをご覧いただきたい。

この時代のTVCMによる代表的な体験について、筆者は「躁」と名づけた。

次々と新商品や新サービスが生まれ、競合や旧タイプとの差異が強調され、さらに様々なスタイルが打ち出されて比較される。ファッションで言えば「アイビー」「トラッド」「イタカジ」などの流派が作られ、どのスタイルに属するかによる差異のゲームが展開される。70年代の「私もこうなりたい、こんな時間をすごしたい」というストーリーへの欲求は「見違える自分になって、周囲に差をつけたい」という具体的な「武装」アイテムへの欲求になる。その中心となるのが「見た目」のレベル、すなわち「他者から自分がどう見られるか」、すなわち皮膚感覚的な「スタイル」だ。差異を生むべく次々と速射されるスタイル、それを次々消費していく人々、という「躁」の状態がそこに生まれる。

これは、第二回で紹介し、前回も触れた武装化の体験、すなわち「レバレッジ」タイプの体験が全面化していく。TVCMを見て「おーこれカッコイイ」「イケてる」となる体験だ。多くの場合「私もこうなりたい」という気分が連なるが、70年代の「私もこうなりたい」よりはインスタントに達成できる。なぜなら、達成したいものがストーリーではなくスタイルだからだ。それに飽きれば、次のスタイルに乗り換えるだけ、早い者勝ちの精神世界だ。

TVCMはこの時期に絶頂期を迎えた。潤沢な予算のもとで外タレやヒットソングが席巻し、それゆえ多くの人々がTVCMを話題にした。それはスタイルとしてアートとして、さらに一部は文化としてすら語られるようになり、番組そのものをTVCMが質的に凌駕しているケースも多々あった。30秒・15秒の映像が、人々の皮膚感覚・消費感覚を支配するものとして君臨していた稀有な時期だったと感じる。

90年代~00年代中盤「飽――小世界でのオモネリ」

先のバブル時代に全盛を極めた「レバレッジ」タイプの体験は、その後次第に勢いを失っていく。バブルが去り、果てることなく上昇を続けると思えた世の中の気分もスッと我に返った、ということだったのかもしれない。

筆者はこの時期にTVCM業界に入ったので、前の「躁」時代との落差を内側から大いに感じた。数年前に入社した先輩たちの「伝説」のような派手な話を沢山聞かされた記憶がある。この時期になると「そのコンテで笑えるの?」「もっとバカバカしくしないとね~」という風に、ユーザーにオモネる企画が多かったのを覚えている。

例として以下のTVCMをご覧いただきたい。

TVCMはストーリーやスタイルを提供し、ユーザーを導くセンスリーダーだったのだがそれは一変し、「ちょっと笑える」「癒される」「ちょっとハッピーになれる」「ホッとする」というような寄り添い方で、概ねユーザーより「下」の存在、もっといえばご機嫌をとる存在になったのだ。身近な生活空間を舞台モチーフにした、ちょっとした気分消費。多くのモノコトがすでに世の中に出てきてしまい、スタイルも沢山あって、だから何がスゴイ・エライということもなく、結局は個人のチョイスの問題でしかない。世の中も上昇気流ではないし、デフレで欲しいものもソコソコは手に入るなら、夢で釣る方法もなかなか効きにくい。それよりは「ちっちゃい世界での小話」で親近感をもってもらう、ということで「インスタントで手軽な感情消費」の方向へ大きく舵が切られたのだ。作劇タイプについても、多くがイメージものから「芝居」や「寸劇」となっていった。この時代のTVCMによる代表的な体験について、筆者は「飽」と名づけた。

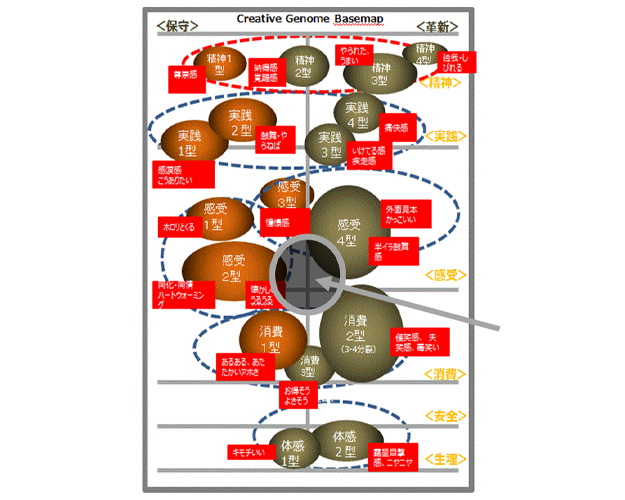

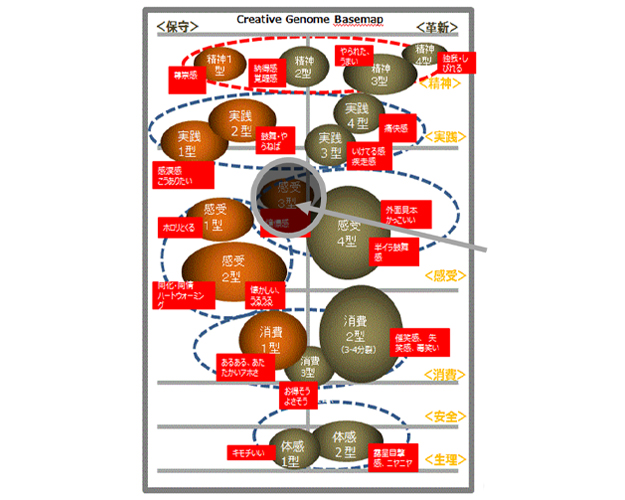

これは、第三回のマップの部分、縦軸の説明で触れた「消費」のレベルの体験である。消費のレベルの体験タイプは大きく左右に一つずつあり、左(共同体文脈の体験)にあるタイプが「嗜嬉(しき)」、右(個人主義的文脈の体験)にあるタイプが「レトリック」である。

上のコーヒー飲料のTVCMは「嗜嬉」タイプに属する。「嗜嬉」はライトな共感を伴う消費的体験で、ほっこりする、癒される、プチ幸せ、ほんわかする、かわいいなどのささやかな、やや暖かめの感情を生み出す体験の総称だ。

清涼飲料のTVCMは「レトリック」タイプである。これはかなり矛盾した呼称で、ストーリーとはすべからくレトリックの産物じゃないか、といえばその通りだが、ストーリーにおける確たるメッセージが不明瞭ないし不在で、表現の面白さのみ、すなわち「レトリックのみが残存する状態」というタイプの体験である。爆笑苦笑、バカっぽい、など催笑的な寸劇によるものがほとんどなのが特徴である。なお、このレトリックを細かく分析すると、笑いには本当に様々なタイプがあり、そこに至るさまざまな細かい体験が対応していることがわかってくる。大変興味深いトピックなので、どこかで回を改めて紹介できればと思う。

「嗜嬉」「レトリック」、ここでは理想のストーリーもイケてるスタイルも語られはしない。あるのは消費しやすい、身の丈のちょっとした小話であり、それによるユーザーへのオモネリである。今から見てみれば、この時期を境にして、TVCMはユーザーの意識をリードしたり、夢を与えるストーリーを語るといった位置から、明確に「降りた」のだとわかる。

00年代後半~現在「醒――原点回帰と振り切ったフィクション」

この時期は今に続く現在である。何よりこの時代を象徴するものといえば、スマートフォンだろう。未だに携帯電話とも称されるが、ご存じの通りカメラやネットから動画視聴や決済まで、音楽プレイヤーから懐中電灯まで、これがあればほとんどのことが出来てしまうオールインワンのデバイスだ。情報取得のインターフェースはあっという間に、テレビ新聞ラジオ雑誌からスマホへと移行した。

もうひとつは震災や幾多の天災そして現在のコロナ禍にいたる、あるいは非正規雇用の増大や格差や少子高齢化にわたる、禍いや社会課題の増大だろう。こうした背景によって体験はどう変化したのだろうか。筆者は鍵を握るのは「接触」と「絆」だと考えている。

例として以下のTVCMをご覧いただきたい。

ここでは例を思い切り絞ってみた。

お父さんのTVCMは、50年前の人がみたら「何だこれは」と思うだろう。2007年に始まり今に続くシリーズCMだが、その舞台設定の異様さに当初は多くの視聴者が戸惑ったのではないかと思う。しかし何度も何度も接触していくにつれ次第に慣れ、最後にはこのCMが流れるシチュエーション自体が日常になっていく。

広義にいえばこれは、第二回で触れた「リフレーム異化反転」タイプの体験なのだが、その中のカテゴリで「独裁」カテゴリと呼んでいるものだ(ちなみに第三回で紹介したCCTマップでの16体験では「リフレーム異化反転」と「独裁」は別のタイプとして区別している)。「独裁」の体験とは、その最初においては斬新すぎて全く意味不明。なんだこれは、訳わからん、といった否定的な感じのものだ。しかし時間経過とともに受容され、病みつきになる場合がある。そして場合によっては最終的に主流を奪取する。例は飛ぶが、トランプ大統領やガングロなどもなにかこの領域に近いと直観している(ガングロは主流にはなれなかったが)。

一方でこのシリーズは「機種」「プラン」「その他のニュース」などをすべて訴求可能なオールインワンのフォーマットになっている。競合する通信会社のTVCMもフォーマットの取り方は同じである。舞台設定をメタにしておき、コンテンツはその都度入れ替えが可能なのだ。こうしたタイプのTVCMはそれまでほとんど存在しなかったが、先の通信会社の例も含め近年数多く出てきている。

こうして舞台設定を不変にし、長く持続させる方法のメリットは「常時接触」にある。常に打ち手を絶やさず、しかもいつまでも同じブランドイメージをユーザーに接触させ続けることで、関係を保つという方法だ。

少しだけ話を展開すると、先述の通りこの「常時接触」はスマートフォンの時代と深い親和性にある。70年代のTVCMをもう一度振り返ってみれば、そこには大きい物語(夢っぽいもの)があり、登場人物も距離感のある「遠い人物像」だった。その遠さ・距離感を埋めたいと思わせ、あの情景や人物にユーザーを自己同一化させるのが「描望」体験の真髄で、しかもそれは決して手に入らない、遠いものだった。しかしもはや距離はない。LINEやSNSしかり、接触と親和性が全開となったのが現在である。今の時代に山口百恵がデビューしていたなら、即座に握手会をしていたかもしれない(でも、それだとその人はもはや山口百恵じゃないけど)。

もう一つの例は新幹線開通である。「あの日(中略)ありがとう」というコピーの語り手、そして沿線の人たちに手を振られているのは実は誰だろう、というのを問い詰めていくとかなり深い話になるので今回はやめておくが、もう一度70年代のTVCMとの対比を考えてみる。

先にも触れたとおり、前身の国鉄が「ディスカバー・ジャパン」のTVCMを展開したのが70年代。そこではアンノン族の女の子が日本の色々な地方に出向いて、「アンノンファッション」のまま現地を満喫するというストーリーが展開されていた。そこでは現地の人は映っていないか、アンノン女子の満喫をサポートする黒子としてひっそりと存在しているのみだ。しかしこちらのTVCMでは、現地の人々のみが描かれており、その喜びは「こちら」に希望を与えてくれるエネルギーの源になっており、他方で「こちら」の姿は全く写らない。もちろん「こちら」とは普通に考えれば「新幹線」というインフラなんだからちょいちょい写ってるじゃん、と言われるだろうが、そこにはあくまで目線の主、すなわち都会の観光客、という含意がある。つまりそう考えると、アンノン族のディスカバージャパンと上のTVCMは全く逆の図式になる。

何が逆なのか?体験が逆なのである。ディスカバージャパンのTVCMは、都会の人間が「未知のフロンティア」のような地方に行って「非日常を消費する」という体験を、主に都会の人向けに流したTVCMだった。それは「描望」タイプの体験であり、あーいいなあ、私もああいう休日すごしたい、という読後感が意図されていたと考えるのが自然だ。

ところが、上のTVCMはどうだろう。やっぱり日本っていいな、地方って人間らしくて素敵だな、意思表示のこういう純粋さってやっぱりいいな、などと思うのではないか。そしてこれらの人々との絆を感じたりする。これは第二回で紹介した「帰属回帰」タイプの体験である。久方忘れていた「既知」のものに回帰するような体験、である。そして「描望」は、第三回目で触れたとおり、やがて「帰属回帰」することを前提にしているのである。未知のフロンティアで自由解放感を味わった後に人は帰る、その回帰先は消費世界ではなく日本の故郷、かつてフロンティアと感じた地方人々の心なのだ、と思わざるをえない。時代は流れ、意味体験は変化しつつも、その対象は一回転して同じ対象に戻ったりする。

震災後は特に「がんばろう」「応援したい」という読後感を生む体験や、「やっぱり日本っていいよね」と思わせる体験のTVCMが席巻した。こんなことは、TVCMの70年弱の歴史にはかつてなかったことである。同時に、なんだこれは?と思わせる意味不明なものが受容されスタンダードを得るタイプの接触型・独裁タイプのTVCMも多く生まれた。これもやはり、前世紀にはなかった体験タイプだったと言えるだろう。

この時代のTVCMによる代表的な体験について、筆者は「醒」と名づけた。醒め方は片やかつての夢から原点回帰に向かい、片や振り切った(時には意味不明でありえない)フィクションへ向かう。振れ幅がある分、2つの意味体験の醸す分断も大きい。これは現代の人々の世界観の分断にもつながっているような気もする。

時代をザックリとぶった切って、「昇」「夢」「躁」「飽」「醒」という命名をしたが、もちろんこれは一つの見方でしかない。「昇」や「躁」の時代にも「夢」っぽいTVCMはあるし、各時代を代表するTVCMのチョイスもまずまず恣意的なのはその通りだ。けれども各時代ごとの、大まかな「意味体験」の流れに対し、一定の整理はつくのではないかと思う。

これまで「時代は変わるよね」とか「あんな時もあったよね」など、フワっとしか語られてこなかった「時代性」も、このように体験タイプというものを明快にし、位置づけていくことで、ある程度その落差・差異を語れることになる。

次回はこの体験タイプが、TVCM以外へどのように応用可能なのか、について展開していこうと思う。数行前に記した「意味体験」というワードが頻出することになるだろう。

WRITER PROFILE