前回までの「リフレーム・異化(・反転)」に引き続き、今回は「帰属・回帰」という意味体験について述べていきたい。本連載のVol.02において「Aタイプ」として例示した、あのゾーンである。この「帰属・回帰」というインサイトタイプ(気分のゾーン)にも、その中にはさまざまな小ゾーンがある(なお、Vol.02では「帰属・回帰・愛」と表記していたが本稿では短縮して「帰属・回帰」と記す)。

折しも、この原稿を書き始めようとしていたころ、ウクライナで戦争(より正しくは軍事侵略)が始まった。思えばコロナ・そして今回の戦争と、世界の変わり目をこの連載中に迎えるというのも、単純に印象深いという以上に、何か運命のようなものを感じる。というのも、こうした「時代の条件」によって時代の気分、社会の気分、ひいては世界の気分、というものが決定的に転回していくものだと直観するからである。

ともあれ、ウクライナの人々の祖国を守る気概には圧倒されるほかない。特に女性の気丈さがいたるところで印象に残った。絶対に故郷は渡さない、守る。こうした「地に足のついた」、いやもっというなら「地と魂が繋がった」強さにただただ頭が下がる。自分たちの「帰属・回帰」の内実そのものである<わが郷土>を守護するとなれば、そこには打算も経済も戦略も吹っ飛ぶパワーが張り詰める。そして、そのことを全世界はまざまざと見せつけられている。

類似からの親近感

近世イギリスの思想家エドマンド・バークは、対岸のフランス革命を目の当たりにし「保守」の思想理論を固めたと言われている。バークの主張をあえて簡潔にいえば、「保守とはイデオロギーではなく、慣習や文化を共有する者たち同士の、理屈抜きの同質感を基盤にしている」ということだ。ありていにいえば、「僕たち私たちは生きる場所を同じくし、みんなひとりひとりは違うかもだけど、同じ習慣をもってわかりあえる関係だし、大きく見れば似た者同士だよね」と感じられることに依拠している。

だからバークは「自由・平等・博愛」などという<イデオロギー=概念>を持ち出して新たな国家を立ち上げようとする、隣国フランスの革命を弾劾して、そこに成功はないと断言した。

文化や慣習を持つ者同士の類似性、お互い何らかの安心感をもてる感じ。特に努力や頑張りをせずとも、生来属し、平安を感じさせてくれる、母親の胎内のようにほっとする、そんな包摂的な気分がもたらされること、これが「帰属・回帰」という<感じ>の本質である。

文化や慣習を持つ者同士の類似性というのは、上記のバークに沿って言えば「文化や慣習という、永い時間性によって培われたものを、お互いちゃんと身体化できているよね、そのことで安心できるし、似た者同士感があるよね」という風になる。バークはこのようにも言っている。「我々の習慣、我々の意見、我々の暮らし方を決めるのは、実はこれすなわち『模倣』なのである」。

同じ場所で暮らす者同士はお互いを見て模倣しあう、こうして模倣しあう中においていつしか共通性が育まれ、それに伴う共有感・共感も時間をかけて育っていく。こうして類似性ができあがる。

これは同時に「よそ者」を感知し排斥する精神原理にもつながる。「なんか違うんだよな」「どうもしっくりこないな」という「感じ」が昂じていけばそれは「村八分」「仲間外れ」という結果を生んできた。うまく言えないけれどなんか「共有」できない感じ、それを察知すればすぐさまそこには境界線が引かれてきた。そして再びムラやグループ・集団は、その類似性による「精神の平安」を回復してきたのだ。

バークは別にもうひとつ興味深いことを言っている。それは「崇高」についてである。本稿では軽く触れるにとどめるが、思い切り簡略すれば、崇高さとは自己保存を脅かすような「超越的で物理的/心理的にどデカい」恐怖の対象を前に発動されるものであり、美とは愛すべき「小さなもの」を前に発動されるものだ、ということである。

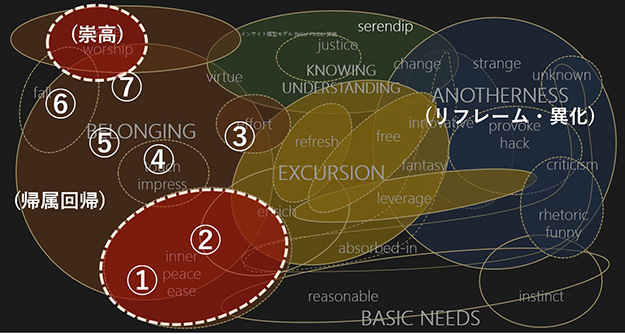

筆者の「インサイトタイプ」の分類モデルでは、「帰属・回帰」の中に「愛」(親しみがわく、庇護したい感じになるなどの「小さなもの」)の方は小カテゴリとしてプロットされている。いっぽう「崇高」は「帰属・回帰」より上部に隣接項として独立させているのだが、どちらも「帰属・回帰」に深く関係していることは確かだ。

冒頭の戦争とも関連するが、恐ろしい勝てないような敵(自己保存を脅かすもの)を前に、国民や共同体は「聖戦」や「特攻」を行ってきた。「苦と危険の観念を持っていても実際にはそのような状況に置かれていないときにはそれは喜悦となり「崇高」につながる」とバークは言う。つまり、「聖戦」や「特攻」の記憶やそういう映像を見る、私たちを超越する強さや大きさ(大自然など)歴史の長さ(遺跡や歴史建造物、宗教など)に触れる、といったときに崇高な「感じ」がもたらされる、ということだ。

重要なのはマーカーの部分で、これらによって感じる崇高さとは「実際にはそのような状況に置かれていない」とき、極言してしまえば「コンテンツとして見るとき」に感じるものなのだ、と言っているところで、これは非常に鋭い。つまりたとえば戦争を「ストーリーやイメージとして遠目から見ていられる」ときに作動するもの、と考えられるのだ。

ちょっと脇道にそれたが、一方で赤ちゃん、犬や猫などのペット(の動画も)などは典型的な親愛感・庇護したい感、をもたらす。キレイな花、カワイイ小物、縫製も色彩も良い服、これらはすべて快の観念から出来ているのでバーク的には「美」ということになるだろう。

「帰属・回帰」タイプの典型的モチーフとは

「保守」の由来とは理屈ではなく、生来の文化的類似性にある。このバーグの解題は、実はそのまま、表現における「帰属・回帰」の感じ・ぽさにも繋がる。

まずは、私たちにとって「帰属回帰」の感じをもたらす代表例は何だろうか、ということを考えてみよう。わかりやすく「モノ・コト・ヒト・場所」と分けた場合、たとえば以下のようなものは「帰属回帰」感をもたらす、比較的私たちに共通しているモチーフと思われる。

- モノ→食卓に並んだ「ごはんと豆腐の味噌汁」(多分おふくろが作ってくれた食事)

- コト→家族のだんらん、近所の友達との遊び(の思い出、入学式や卒業式、結婚式などの地域/親族の行事

- ヒト→親しみやすい・土着感あるひと(e.g.西田敏行とか、寅さんとか?)

- 空間→実家、最寄り駅、地元の小学校、商店街など(故郷の風景)

(写真出典元)

白ごはん.com

家族みんなでテレビを囲んだ昭和の家庭©共同通信社

itot(あいとっと)

本連載のVol.02における「Aタイプ」の説明で、このように記した。

まとめると、Aタイプにはコンテンツの要素として「ある風土、共同体」つまりホームグランドとしてのモチーフに加え「しっとり」「モノローグ」という表現要素があることで「回帰っぽい」体験が現出する。この体験によってハートウォーム、ほっこり、ほっとする、沁みる、などの感情が惹起される、ということになる。

逆に言えばハートウォーム、ほっこりという感情が生起するなら、その原因としてなんらかの「回帰っぽい」体験が潜んでいると推定することができる。このAタイプの体験を筆者は<「帰属・回帰・愛」型>と呼んで類型化している。

上記のモノ・コト・ヒト・空間に関するモチーフ(ないしこれらに類するもの)を含み、それなりにハートウォーミングな親愛感、日常感、郷愁感などが伝われば「帰属・回帰」の文脈は、容易にほぼ完成する。逆に言えば、こうしたモノ・コト・ヒト・空間は、帰属回帰というインサイトタイプを惹起するための鉄板、ステレオタイプといえる。ちまたには「感動する/泣けるCM」というカテゴリーがあるが、これらの大部分が「帰属・回帰」のインサイトタイプである。よほどのことがない限り「感動するCM」の中に「リフレーム・異化」のタイプのものはないはずだ。

モチーフを見てみてもらえば、家族とか思い出の場所とか、母親の手料理(ソウルフードの極致!)とかが頻出することがわかる。中でもモノとしてのたべもの、コトとしての食事は最強のモチーフだろうと思う。

※そんな中、チャレンジングだったのはこちらである(かなり昔のものだが)。「帰属回帰」っぽい感じも残るには残るものの、ほぼアクティブ感の醸す「浄化」の方向に振っている。食事はもはやスポーツだな、と思ったのを覚えている。モノやコトがもつステレオタイプに挑んだり、越境することはいくらでも可能だ、そんな勇気をくれる好例だろう。

「帰属・回帰」タイプ内のカテゴリー

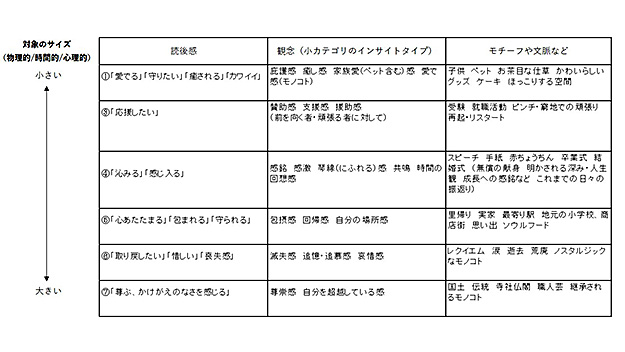

典型的・鉄板的なモチーフについて述べたところで「帰属・回帰」インサイトタイプの中にあるカテゴリー(小カテゴリー)についても見てみよう。今回は中でもよく表現に用いられる、7つのカテゴリーを見ていく。このように、ある程度のカテゴリーで「感じ」の細部を区分けしておくことは有効で、このカテゴリーを普段から意識しておくと「いま自分が、何によってどのような「感じ」になっているのか」ということが、ある程度はっきりわかるようになってくる。

(1) 「愛でる」「かわいい」これは先にバークの引用で触れた「美」や「愛らしさ」と通じる。対象は物理的・心理的に小さく、愛でたくなるもの。とはいえ、人を寄せ付けないタイプの神々しい「美」ではなくて、もっと日常的なもの、卑近で時には庇護感のあるもの、ということになる。

(2) 「親しみを感じる」「わかる=共感する」対象が家族であたり親しい人達であったり、慣れ親しんだ者との関係での「モノ・コト・ヒト・空間」がもたらす「ぽさ」「感じ」である。

(3) 「応援する」頑張っている人などの対象に対して、応援したくなるもの。目標への一途さ、失望からの再起、不屈の闘志などが文脈として頻出してくる。

(4) 「沁みる」「感じ入る」無償の献身や、人生哲学など「想い」が伝わるもの。一定の時間性が組み込まれて いることが多く、哀愁を感じさせる場合も多い。

(5) 「心あたたまるもの」共同体や家族の包摂感にくるまれるもの。望郷の想いや故郷への想い、なども大きくはここに入る。帰属・回帰における中心的なカテゴリーだ。

(6) 「取り戻したい」失ったものに対する哀惜。喪失感を伴う記憶の再生。

(7) 「尊ぶ、かけがえのなさを感じる」自然や伝統への帰依、すなわち自分を超えた歴史やスケールとしての存在である国土や自然、伝統などへの帰依を伴う「感じ」。これが宇宙や自然現象、その他までになると「崇高」のインサイトタイプ(「帰属・回帰」の上位に隣接している、「畏怖がメインの感じ」のゾーン)に近くなる。

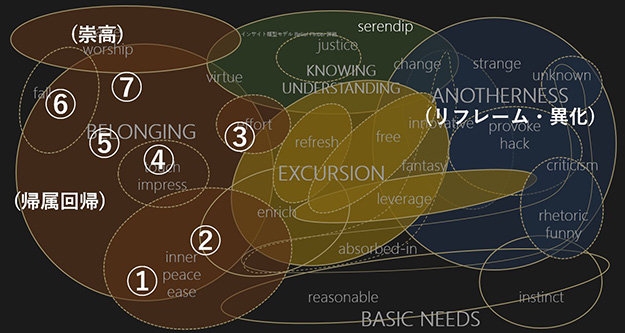

以上をまとめると、各タイプカテゴリーにおける項目整理は以下の表のようになり、インサイトタイプの位置は以下マップのようになっている。

(1)や(2)の「小さいもの」「ライトなもの」から徐々に対象も同等のサイズ(物理的にも心理的にも)となっていき、(4)はことによると自分より立派な姿(=少し大きい)、(5)は自分を包み込むもの(=自分より大きい)、(7)は心理的・時間的に自分をはるかに超越している、という、対象ないし対象文脈のサイズ感がわかるだろう。(6)はCMでは多くの場合、5の共同体や故郷の喪失・滅失という文脈が多く存在するが、これは震災の影響が大きい((6)はすべての大きさ=サイズ感においてあてはまりうる)。

※画像をクリックして拡大

「帰属・回帰」ぽさを感じるしくみ

ところで、そもそも論である。

なんで上の(1)~(7)のようなタイプのものに、大きく言えばなにかしら「暖かい感情」を抱くのか。よくよく考えると、これはかなり微妙な問題だ。先のステレオタイプの写真についても、なぜ私たちは白ご飯と味噌汁に「ホっ」とし、商店街の光景に「ホッコリ」し、土着感のある人に懐かしさや親しみを感じるのか(旅番組とかで出てくる素朴な「地元の人」とかがソレだ)。

こうしたモチーフによって醸される<「帰属・回帰」の感じ>とは、日本人の戻るべきユートピア―今やなくなったが心のよりどころとしてなぜかフィットする「あの風景」―として繰り返し再生産され、その結果私たちに根付いた「架空の社会的主観」だろう、と考えるのが表現に関わる人たちの共通見解だろう。それはたぶん正しいし、そしておそらく、世界中の各文化において、形は変われど同様の「帰属・回帰イメージの再生産」によるステレオタイプが存在するに違いない、と思われる。

たとえば、日本人の「帰属・回帰」モチーフがてんこ盛りと評される映画「ALWAYS 三丁目の夕日」は昭和30年代の下町を舞台にしているが、その光景は意外にも、その時代の記憶すらない平成生まれの層にも「懐かしい」と受け入れられているらしい。この「昭和ノスタルジー」については、高野光平氏の「昭和ノスタルジー解体」に詳しく、大変参考になる。

氏の主張を、筆者なりにまとめてみれば「三丁目の夕日的なもの」でノスタルジー感が発動する理由は以下のようになる。

- 「昭和ノスタルジー」をしかけるメディア側の戦略の成功

- 「昭和」なアイテムを持ち続けている母親からの、子供への影響

- 記号としての「古き良き時代」(そして今と地続きに感じることができる時代)としての昭和のアイコン・モチーフの汎用性

- 昭和文化を表現するアイコン・モチーフについての整理・データベース化が丹念に行われ、ノスタルジーを発動させる方程式が「仕掛ける側」に共有されたこと

広告業界の内側にいた筆者としても、かなり納得度の高い整理である。特に4に関して、このデータベース化によって「普及型ノスタルジー」の発動が容易になる90年代~2000年代にかけて、さまざまな昭和ノスタルジー型の消費財が「モノ」だけでなく「空間」にも広がっていく様子(ラーメン博物館やナンジャタウン、台場商店街など)が見事に説明されている。こうした「復刻」がモノだけでなく環境=空間にも広がり、反復再生産されることで、帰属・回帰的ステレオタイプ(典型イメージ)が強化されてきたことは確かだろう。

本来世代によって変わるはずの「帰属・回帰」のイメージが、朝マックやタワマンの部屋やファミコンやカフェバーにならないのはなぜか。高度成長期である昭和30年代はみなが一様の体験(インフラ面での都市化や電気化、メディアにおけるテレビ化)をした、日本の津々浦々まで同じ情報、同じ番組がいきわたり、その結果欲望も共通化し、社会的主観が共有化された―今まで以上に、日本人としての類似性が強まった、など色々と考えられる。

ただ、おそらく筆者のように80年代以降に青春を送った人間と、それ以前の例えば「三丁目の夕日」的な時代には決定的な違いがある。それは「環境インターフェース」ではないか、と筆者は考えている。ひとことで言えば「アナログな身体性を伴った地元感=近隣共同体感」だ。

それ以降の時代は、ワンルームマンションやコンビニなどの環境や、ファミコンやTVゲームといったコンテンツ環境によって、社会全体の意識が、個人主義的な欲望/欲求の方向にどんどん寄っていく―上記のマップでは多くのモノコトヒト空間が「右側」に集中する時代になる―からである。

そう捉えると、集合的無意識=社会的主観としての「帰属・回帰」のイメージは、そもそもが昭和30年代中後期が一番直近になるのだ。そして今後デジタル化・個人化がさらに進むようにしか思えない中、上の「帰属・回帰」イメージは、おそらくこの先もかなりサバイブする可能性がある。

こうしたある意味「再生産によって反復されるイメージ」から離れ、それを忘却させるほどの新しい表現は可能なのだろうか。少なくとも私たちは「同じイメージ/ストーリー操作によって」「同じ涙を流し」「同じ感動をし」すぎているはずだ。本来もう、うんざりしてもいいくらいだ。こうした認識の回路から離れない限り、新しい時代はこないし、「帰属・回帰」のもつ魔的な単一イメージから逃れることもできない。

だが、どうもそう簡単ではないのだ。鍵は先のステレオタイプで示した「白ご飯・味噌汁」にあると筆者は考えている。このことについては次回、「帰属・回帰」と「記憶や時間」の関係を掘りさげつつ考察したいと思う。

WRITER PROFILE